Por LUIZ RENATO MARTINS

O tratamento da questão do espaço, no âmbito visual da cultura brasileira moderna, aproxima as obras de Tarsila do Amaral, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx

Apesar das distinções materiais entre pintura, urbanismo, arquitetura e paisagismo, o tratamento da questão do espaço, no âmbito visual da cultura brasileira moderna, aproxima as obras de Tarsila do Amaral (1886-1973), Lúcio Costa (1902-1998), Oscar Niemeyer (1907-2012) e Roberto Burle Marx (1909-1994).

Por outro lado, a obra de Hélio Oiticica (1937-1980), que reúne em sua poética materiais próprios aos meios referidos, distingue-se radicalmente daquelas todas quanto ao uso e à concepção do espaço. Em que tal cotejo interessa ao estreito e apertado Brasil atual, país no qual não circulam mais as figuras míticas da “folga” e da “cordialidade”, ligadas à economia simbólica do desperdício e da largueza dos espaços?

Tarsila

Na pintura de Tarsila do Amaral, à diferença daquela de Anita Malfatti (1889-1964), os contornos têm papel determinante. Geometrizados de início e curvilíneos e alongados mais tarde na “antropofagia”, numa ou noutra fase, eles definem as figuras ao modo dos rebatimentos verticais e horizontais da geometria descritiva.

Nestes termos, a execução das pinturas de Tarsila do Amaral obedece a um projeto; não comporta a gestualidade marcante e o empasto espesso das telas de Malfatti, que encenam o ato de pintar como ação subjetiva e dramática. Com pinceladas neutras e uso da tinta parcimonioso, a ação pictórica de Tarsila parece provir do contexto serial e industrial das artes gráficas.

Isto não a diminui. Antes, indica coerência. A opção de priorizar o desenho e o plano é consequente em seus desdobramentos; assim, as áreas cromáticas tendem à uniformidade, e o trato da tela busca atribuir à última a lisura do papel. Em síntese, sua arte resulta de uma vontade projetiva que tem no desenho o seu carro-chefe e que impera sobre o plano como tabula rasa ou terra virgem.

No contexto, o caráter modernizante de tal projeto é inegável. Isso posto, condensam-se outros aspectos e fatores em tal pintura. Suas cores irradiam brasilidade. Segundo Tarsila do Amaral, elas evocam o mundo caipira.[i] Tal opção, por sua vez, além da inflexão rememorativa e singela, comporta uma objetivação visual da principal fonte econômica do país: a fazenda de café. O acordo das cores com as linhas e a luminosidade uniforme duplica no plano pictórico a interação entre os capitais do café e da indústria, que, na época, busca modernizar e racionalizar nos seus termos o país.

Se isto vale para a pintura “pau-brasil”, algumas variáveis desta equação mudam no ciclo “antropófago”, a partir de 1928. Mais madura, a sua arte desfaz elos imediatos: troca a representação esquemática da paisagem local pela prospecção do imaginário brasileiro. A afirmação nacional, pautada pela referência inicial à natureza, é superada pela incorporação de mitos populares, indígenas, africanos etc. Nesse processo, a dureza do traço anguloso e a estrutura geométrica, antes estilisticamente hegemônicos, passam a ser temperados, sem perda do caráter planejado da composição, por linhas mais elípticas e sinuosas, próprias à representação do imaginário.

Mas tal atualização processa-se nos termos do discurso modernista e não anula o programa de antes: busca a síntese entre modelos de linguagem modernistas, como os geométrico-seriais, de teor cosmopolita, e signos de brasilidade, outrora recalcados no discurso acadêmico-classicizante do Brasil Império.

No estilo “antropófago” de Tarsila do Amaral, perduram, pois, as mesmas componentes básicas de antes: prevalece a aliança entre o programa nacionalista e o teor analítico da poética, marcado pelo poder modernizador e internacionalizante de formalização, instituído por meio da linha, que legisla hegemonicamente sobre o campo plástico. A composição continua linear e em bases modulares. Junta elementos trazidos de obras anteriores e séries internas, nas quais as formas, se variam em dimensão e combinação, afirmam-se como derivações de um módulo. A poética racional e analítica não teme as repetições.

A cor, por sua vez, na ordem “linear-antropófaga”, responde pela volumetria. Continua, pois, a funcionar como o elemento que guarda a memória do olhar e da vivência tátil da infância, do sentimento de mundo agrário e pré-industrial. Na pintura de Tarsila no período, de fato, alargam-se os campos cromáticos, de par com a prospecção do imaginário. Porém as cores, conquanto ganhem em intensidade e eloquência, continuam submetidas a um projeto que, simples e econômico, se quer universalizante, cosmopolita e racional.

Decerto, tal programa poético tem duas metas: entrar no compasso da arte moderna internacional e ampliar a base social da cultura nacional. Ao reiterar, porém, as sensações infantis na idade adulta, tal vontade de modernização revela, ao lado da dimensão universalizadora, um ângulo privado: uma vida socialmente protegida, que preserva a continuidade entre infância e vida adulta; passagem, por outro lado, destruída para a maioria sem poder de escolha, reduzida à mera condição de força de trabalho.

Assim, o ímpeto modernizador denota provir de alguém educado para o mando e assinala, tal como o resto do modernismo, “a tentativa (populista) de uma elite cultural de eliminar as diferenças de classe e de criar uma arte que fosse a expressão do conjunto da nacionalidade”.[ii]

Brasília ou Maracangalha[iii]

Prosseguindo, no fio desta revisão, do espaço da tela ao do território, da obra de Tarsila do Amaral às de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, acham-se continuidades. Lúcio e Tarsila têm em comum o partido pelo que é simples, linear e geométrico, pelo risco sóbrio e sintético. Ambos prezam o traço simples e funcional da casa colonial rural, o perfil horizontal distintivo das sedes das antigas fazendas brasileiras.

Distingue-se outro fio de continuidade entre as curvas características da largueza e sinuosidade do estilo “antropófago” de Tarsila do Amaral e da arquitetura de Oscar Niemeyer. Num e noutra, a eleição das curvas põe-se como emblema da visualidade brasileira, via a referência ora à cultura africana, ora à natureza do país. Os traços arredondados da figura de A Negra (1923, óleo sobre tela, 100 x 81,3 cm, São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo), de Tarsila do Amaral, que sobressaem no primeiro plano contra a estrutura em faixas horizontais ao fundo, prenunciam a preponderância das curvas na sua pintura “antropófaga”; por sua vez, as curvas da Pampulha, no desenho de Niemeyer, concentram os horizontes de Minas Gerais.

Para além dessa ordem de similitudes, coincidem estruturalmente as plataformas modernistas dos três. Nelas, o poder de modernizar inclui a convicção civilizatória e universalizante. Modernizar implica a operação em um tabuleiro no qual se joga só. Irmanam-se, desse modo, o poder do sujeito e o seu pensar, fundados num projeto racional e civilizado, com a prerrogativa de planejar de cima para baixo, de bem dividir o espaço do país, do qual o campo simbólico, plástico ou arquitetônico apresenta-se como duplo ou símile.

Assim, nota-se em todos o ecoar do privilégio senhorial do colonizador, de legislar unilateralmente. O prédio do Ministério da Educação e Saúde (encomendado em 1936 por Capanema, ministro de Getúlio), o conjunto da Pampulha (comissionado por JK [1902-1976], prefeito nomeado de Belo Horizonte, em 1941), enfim, os marcos da arquitetura moderna no Brasil pré-1945 nascem da encomenda de autoridades do Estado Novo, que, mesmo se modernas e “esclarecidas”, nem por isso são democráticas.

No ciclo de expansão econômica e política que se abre no pós-guerra, de 1945, desenvolve-se também a arquitetura moderna brasileira. Destacam-se, nessa produção, os inventos que concernem à interface entre a edificação e o espaço natural. O “gênio brasileiro” sobressai, como nota Mário Pedrosa (1900-1981), na invenção de novos sistemas de proteção térmica, de ventilação, de iluminação natural, nos quebra-sóis, nas treliças, nos claustros e nos tijolos vazados denominados cobogós – estes, com notável fantasia visual e combinando à arquitetura as artes gráficas, estas, outro marco da excelência brasileira à época. A integração do jardim à casa, tornando o espaço externo um prolongamento daquele interno, será outra marca da inventividade dessa arquitetura.[iv]

Burle Marx, paisagista pioneiro e exemplar, abandona os clássicos canteiros regulares e gramados escovinha. Sua arte também inova no uso das cores. Foge do divisionismo cromático em direção às grandes manchas de cor. Como em Tarsila do Amaral, dá-se uma síntese entre recursos da arte moderna europeia e elementos primitivos ou anticlássicos, elevados a emblemas nacionais. Colaborador de Oscar e Lúcio, Burle Marx usa plantas provindas da floresta amazônica e outras, que se acham nos quintais ou na beira da estrada.

Como as cores de Tarsila, essas plantas constituem elementos “familiares à ambiência da roça brasileira” e ausentes da arte acadêmica classicizante. Arquitetura e natureza se somam: “Os jardins de Burle Marx são ainda um pedaço da natureza, embora já participem da vida da casa e sirvam (…) de cadência ao seu ritmo espacial. A função deles é agora ampliá-la, fazê-la extravasar pelos espaços abertos”.[v]

Os palácios presidenciais, desenhados por Oscar Niemeyer, atendem também à vocação de integrar edifício e natureza: construções horizontais, cercadas de amplas varandas, alpendres ou terraços, de acordo com a tradição arquitetônica das Casas Grandes. O Alvorada e o Planalto ostentam ainda, ao longo dos varandões, um híbrido de coluna/ escultura cujas curvas, além de atualizar estilizadamente o abaulamento das colunas gregas, podem até sugerir outra marca do país: a das velas enfunadas das jangadas.

Entretanto, ao ornamentarem os alpendres em torno dos palácios, tais colunas, para além da dimensão emblemática que têm para o público externo, também exercem outra função: elas emolduram a paisagem do Cerrado.[vi] Atuam, pois, como a implantação das Casas Grandes num ponto mais elevado do terreno, propondo a visão da paisagem como item patrimonial.

Nessas peças modernas abstratas que são as colunas de Niemeyer tem-se, pois, tal como na pintura de Tarsila, a articulação das operações abstratas do desenho moderno, com as cores típicas do país, no caso, aquelas do Cerrado. Logo, tal edifício, embora moderno, não se põe como elemento urbano, e sim como unidade na paisagem, ao modo da casa colonial rural.[vii]

Em suma, um único tipo de relação enfeixa os achados da arquitetura modernista brasileira: a integração entre arquitetura e natureza ou o uso racional e valorativo da natureza pelo projeto. Porém, tal se dá, como nota Pedrosa, “em detrimento de um pensamento espacial mais articulado e mais aprofundado, nos jogos dos volumes e dos espaços interiores”.[viii]

Logo, a excelência dessa arquitetura reside antes na valorização da natureza do que no risco urbano, sendo esse último objetivo mais afim à diretriz funcionalista do racionalismo arquitetônico moderno. Vale dizer, a perspectiva atávica da arquitetura moderna brasileira é ainda a do “colonizador/ civilizador”, que se lança sobre a terra dita virgem (sic) para incorporá-la à chamada “civilização (do mercado)”.

Essa marca genética será também a do Plano Piloto de Brasília. Ou seja, a estrutura geométrica modular, sem fundo orgânico ou autóctone, que povoa o plano de formas comunicativas e internacionalizantes, nas obras de Tarsila, é também aquela da lógica expressa pelo memorial de Lúcio Costa para o concurso de Brasília.

Na página 2 do original do Plano Piloto, o arquiteto e urbanista, ao apresentar o seu partido, diz, de modo franco e direto, como, aliás, era o seu feitio: “Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dêle toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz”.[ix]

Em contrapartida, há outro aspecto, o planejamento, sob o qual tal arquitetura, ligada à tradição colonial, distingue-se dessa última. Ao longo da história, o avanço privado sobre o território nacional deu-se sempre segundo interesses imediatistas e unilaterais. Ou seja, desde as capitanias, primeira forma de privatização no Brasil, passando pelas expedições dos bandeirantes, como depois, durante a implantação do latifúndio agrário-exportador dos cafeicultores paulistas, a marcha do litoral para o interior teve invariavelmente teor caótico e predatório. Já as ações construtivas modernas ostentam caráter planejado. E o exemplo-mor de ocupação territorial planejada deve ser Brasília, segundo Pedrosa.

Assim, o crítico justifica a criação da capital como exemplo de uma nova lógica, contrapondo-a precisamente à abertura de fazendas de café pelos paulistas.[x] A devastação latifundiária criou certo tipo de cidade: “O loteador faz depressa traçar algumas ruas (…) e a venda dos lotes começa aí mesmo. As primeiras casas (…) indicam a futura rua principal, a própria estrada. Não há nada mais prático para o escoamento das mercadorias (…). Os pioneiros são indiferentes ao ambiente local, pois nunca param, na sua corrida incessante”.

Já Brasília, não: é “uma velha ideia política, incrustada através das gerações”, diz Pedrosa. Ao caos do lucro, contrapor-se-iam, assim, a política e o planejamento, como formas de racionalidade.[xi]

O destino de Brasília, porém, poderia ser, como de fato foi, diverso daquele da utopia planejada e emancipacionista, que deveria amalgamar os projetos da nova capital e da reforma agrária. Neste sentido, o mesmo Mário Pedrosa já vinha alertando, desde 1957: “Algo de contraditório se esconde no invólucro moderníssimo da sua concepção (…). A Brasília de Lúcio Costa é uma bela utopia, mas terá ela algo que ver com a Brasília que Juscelino Kubitschek quer edificar?”.[xii]

Um dos perigos de Brasília, isolada das demais áreas urbanas, seria o de se converter num viveiro da burocracia.[xiii] Daí o elogio de Pedrosa ao Plano de Lúcio, que, ao contrário dos demais, “fugiu, genialmente, a toda forma fechada”, evitando “o vício do centralismo burocrático (…) e a onipotência administrativa de quem decide sem as resistências de uma opinião presente”.[xiv]

Uma segunda advertência crítica clarividente era também de teor político: “Lúcio, apesar de sua imaginação criadora (…) tende a ceder aos anacronismos (…). No seu plano, [ele] prevê ao longo do eixo monumental da cidade, acima do setor municipal, além das (citando o arquiteto) ‘garagens da viação urbana (…) os quartéis’ (…). [Mas, exclama Pedrosa:] Que quartéis são esses? São mesmo, segundo ele, os quartéis de tropa do Exército (…). [E continua:] Primeiro, é de se perguntar: para que esses quartéis dentro da cidade? Segundo, quais são as funções específicas dessas tropas, quando a Nova Capital (…) se acha ao abrigo de um súbito desembarque inimigo e só pode ser alcançada pelo ar? Destacar tropa de terra para a sua defesa não encontra nenhuma justificativa militar (…). A não ser que essas tropas não se destinassem a defendê-la contra inimigos externos, mas em certos momentos reputados oportunos, a passar seus tanks, a modo tão nosso conhecido, pelo eixo central da cidade, a fim de fazer efeito sobre os próprios habitantes e pesar (…) sobre a deliberação de um ou mais poderes da República. Mas então para que mudar? Para que Brasília? Para que sonhar com utopias?”.[xv]

Daí o subtítulo do texto: “Brasília ou Maracangalha?”. Sabe-se no que Pedrosa acertou. Mas voltar ao óbvio sobre Brasília é útil para situar a raiz histórica dessa geração pioneira de arquitetos modernos como alheia a um contexto de reflexão urbano. Em suma, a sua perspectiva é a mesma dos primeiros modernistas, que sintetizaram estruturas poéticas modernas e elementos nacionais, antes recalcados pela arte acadêmica. Nessa operação simbólica, consoante as circunstâncias e os limites da hora histórica, os emblemas nacionais que elaboram alegam o contato imediato ou semiorgânico com a natureza.[xvi] Vale dizer, nessa perspectiva, o Brasil aparece antes como mito e natureza do que cidade e formação social, postas pela divisão social do trabalho.

Para além de encantamentos primitivos, só as linguagens visuais – geradas, ao lado das ciências sociais e outros saberes, após a instalação de uma rede de indústrias no pós-guerra – construirão de fato outros modelos cognitivos, a partir de questões urbanas e do país pensado como formação social histórica. Os problemas das cidades brasileiras se põem então com mais nitidez para novos arquitetos e artistas, à luz própria de exigências democráticas e da produção de massa.

Um complexo de questões urbanas, próprias a tais padrões, estabelece novos parâmetros de desafios e realizações para a arquitetura: atender à universalização dos direitos de uso do solo e do ambiente urbano, equacionar analogamente os fluxos e as conexões interno/ externo, propor ambientes plurais, estruturas anônimas etc.

Oiticica e a Mangueira

Nesse novo prisma, a obra de Hélio Oiticica constitui um marco. À diferença do primeiro modernismo, e retomando a reelaboração racional de tais questões por Oswald de Andrade (1890-1954) e Tarsila do Amaral na década de 1930, Oiticica não identifica a exclusão em termos étnicos, isto é, nas figuras do índio e do negro, como duplos da natureza, mas sim no favelado, ou seja, no excluído da ordem econômico-jurídica da propriedade básica: a moradia.

A busca de Hélio Oiticica de outra concepção do espaço liga-se às pesquisas do movimento neoconcreto acerca de uma nova relação de reciprocidade da obra de arte com o entorno, nele incluído o público direto, como sujeito da observação, elevado à condição de participador ou experimentador. Daí decorrem a suspensão do limite dentro/ fora e a experiência do espaço em conexão intrínseca com aquela do tempo – uma vez que requer a mobilidade do observador. Daí também a noção de participação como relação ativa do observador com o objeto estético.

São alvejadas assim a separação entre vida e arte e a ideia correlata de contemplação. Para levar à mobilidade do observador, à participação anticontemplativa, Oiticica abandona em 1960 a pintura bidimensional pelo relevo espacial, uma espécie de labirinto aéreo, tábuas de madeiras pintadas, penduradas por fios de náilon, os Núcleos, como dizia.

Porém, foi em 1964 e na Mangueira, na contramão da hora sob o peso do golpe militar, que a decisão de revivificar a relação vida/ arte tomou uma concretude de outro teor, levando-o ao conceito de arte ambiental como antiarte: “Toda minha experiência na Mangueira com pessoas de todo tipo ensinou-me que diferenças sociais e intelectuais são a causa da infelicidade – tive algumas ideias que pensei serem muito abstratas, mas subitamente tornaram-se reais: criatividade é inerente a qualquer um, o artista apenas inflamaria, toca fogo e libera as pessoas de seus condicionamentos”.[xvii]

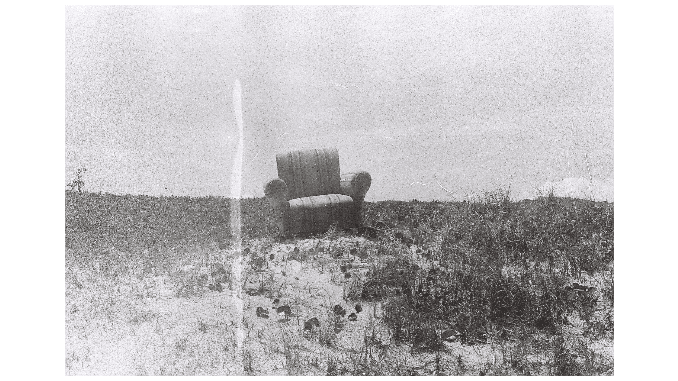

O que Hélio Oiticica descobre na Mangueira? Primeiro, uma nova noção de abrigo, roupa ou habitação provisória, enfim, uma forma móvel e temporária de ocupação do espaço, que denominará de Parangolé.[xviii] Trata-se, prosaica e sumariamente, de uma capa, tenda ou estandarte.[xix] Do Parangolé, que diz respeito ao corpo – e para o qual o Parangolé atua como um descondicionador –, Hélio Oiticica passa para construções mais abrangentes: outros abrigos, já, no caso, declaradamente arquitetônicos, como os Penetráveis e os Ninhos. Se o Parangolé vinha da dança, os últimos vêm diretamente da arquitetura orgânica e, sempre em processo, das favelas cariocas.[xx]

Mas, no fundo, o próprio Parangolé, engendrado da sobreposição ou colagem de tecidos, já se nutria da ideia de espaço da favela: “Na arquitetura da favela está implícito um caráter do Parangolé, tal a organicidade estrutural entre os elementos que o constituem e a circulação interna e o desmembramento dessas construções; não há passagens bruscas do quarto para a sala ou cozinha, mas o essencial que define cada parte, que se liga à outra (por) continuidade. Em tabiques de obras em construção se dá o mesmo, em outro plano. E assim em todos esses recantos e construções populares, geralmente improvisados, que vemos todos os dias. Também feiras, casas de mendigos (…) etc.”.[xxi]

Os Penetráveis e os Parangolés são feitos de restos de outras coisas, de fragmentos dos quaisOiticica se apropria tal como procedem os favelados, para construir as suas moradias. A ideia de apropriação, na qual a questão da propriedade já está em xeque, corresponde a um novo grau de participação. A apropriação volta-se para as coisas do mundo, que, como qualquer um, Oiticica depara nas ruas.[xxii] Ao criador de objetos sucede o artista que propõe práticas.

Essas últimas nascem de proposições, que, como ideias abertas, não elaboram um objeto ou forma fechada, mas se combinam com o desaparecimento do objeto de arte e do ato contemplativo correlato, substituídos pelas práticas denominadas de antiarte ou de suprassensoriais, em que “o verdadeiro fazer [da obra] seria a vivência do indivíduo”, que se “desaliena” ao objetivar “o seu comportamento ético-espacial”.[xxiii]

Assim, “ao contrário do que faz um arquiteto convencional, Oiticica, em vez de criar um espaço para determinado programa de usos e funções, propõe o espaço para, em seguida, deixar que sejam descobertos usos e funções possíveis”.[xxiv]

Contrapondo-se à obra de arte, a apropriação e a proposição fundam a arte ambiental, que tem o propósito declarado de transformar a estrutura socioeconômica. Diz Hélio Oiticica: “Tal posição só poderá ser (…) uma posição totalmente anárquica (…). Tudo o que há de opressivo, social e individualmente, está em oposição a ela (…) a posição social-ambiental é (…) incompatível (…) com qualquer lei que não seja determinada por uma necessidade interior definida (…) é a retomada da confiança do indivíduo nas suas intuições e anseios mais caros”.[xxv]

O paradoxo da arte construtiva popular, que combina escassez e riqueza de invenções, aflora no verso de Nelson Cavaquinho (1911-1986): “Nossos barracos são castelos em nossa imaginação”. Na poesia, a conversão do “barraco” em “castelo” opera-se, no dizer do verso precedente, graças à “força de expressão” dos “versos modestos de Mangueira”[xxvi]. Essa concepção da potência poética condiz com a noção de Hélio Oiticica de arte da adversidade.

Já, hoje, superada a ditadura militar ainda vigente à época da morte de Hélio Oiticica, em 1980, e verificada a maioridade política do movimento dos trabalhadores, o combate jurídico-político pela superação do conceito de propriedade, que restringe o uso do solo a uma minoria, pode bem passar de anúncio dos poetas para objetivo político da maioria. Logo, tanto a arte como o urbanismo e a arquitetura podem ser pensados igualmente nesses termos.[xxvii]

* Luiz Renato Martins é professor-orientador do PPG em Artes Visuais (ECA-USP). Autor, entre outros livros, de The Long Roots of Formalism in Brazil (Haymarket/ HMBS).

Versão em português do cap. 1 do livro acima.

[i] Ao explicar a sua produção “pau-brasil”, Tarsila justificou o seu “retorno à tradição, à simplicidade”, pelo gosto intenso que lhe deu o encontro com “as cores que adorava em criança”, em viagem às cidades históricas de Minas, com Blaise Cendrars e outros modernistas, apud Carlos Zilio, A Querela do Brasil.Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1997, p. 67.

[ii] Cf. C. Zilio, id., ibid.

[iii] Maracangalha era uma cidade imaginária mencionada parodicamente na canção de mesmo título (1957), concebida por Dorival Caymmi (1914-2008). Contemporânea à construção de Brasília, a canção aludia ao mito desta como cidade moderna, quando o protagonista afirmava que iria para Maracangalha, mesmo só e sem Amália, mas que certamente levaria seu chapéu de palha. Essa era a condição característica dos trabalhadores braçais que migravam de regiões rurais miseráveis, principalmente do Norte e do Nordeste, para construir Brasília. Viviam em favelas, frequentemente em barracos feitos de sacos de cimento e, após a inauguração da capital em 1961, foram habitar nas chamadas cidades-satélites, que apresentam aspectos precários similares aos das suas cidades de origem rural – traços, no detalhe e no todo, contrastantes com o Plano Piloto de Brasília, desenhado por Lúcio Costa, no qual se situam tanto os palácios concebidos por Oscar Niemeyer, quanto as superquadras.

[iv] Ver Mário Pedrosa, “Introdução à arquitetura brasileira – II”, in idem, Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília, Aracy Amaral (org.), São Paulo, Perspectiva, 1981, pp. 329-32.

[v] Cf. M. Pedrosa, “O paisagista Burle Marx”, in idem, Dos Murais…, op. cit., p. 286 (grifo meu).

[vi] Ver, por exemplo, as fotos do Alvorada in Oscar Niemeyer, Minha Arquitetura, Rio de Janeiro, Revan, 2000, p. 94.

[vii] A prioridade conferida à concepção do edifício como unidade isolada na paisagem, disposta à contemplação, também se revela num texto recente do arquiteto, acerca do projeto do auditório do Parque do Ibirapuera: “Arquitetura… Como é bom ver surgir na folha branca de papel um palácio, uma catedral, uma forma nova, qualquer coisa que crie o espanto que o concreto armado permite!”, cf. O. Niemeyer, “Como se tudo começasse outra vez”, in O Estado de S. Paulo, 05.12.2002, p. C3.

[viii] Cf. M. Pedrosa, “A arquitetura moderna no Brasil”, in idem, Dos Murais…, op. cit., p. 262.

[ix] Cf. L. Costa, “Brasília/ Memorial descritivo do Plano Pilôto de Brasília”, in Lúcio Costa: Sôbre Arquitetura, organizado por Alberto Xavier, 2a ed., Porto Alegre, Editora UniRitter, 2007, p. 265.

[x] Pedrosa se apoia na tese de Pierre Monbeig (1908-87), Pionniers et Planteurs de São Paulo (1952), que vincula a expansão dos paulistas no interior à colonização portuguesa, ambos conjugando “deslocamento contínuo” e “desejo tenaz de lucro”. Daí a instabilidade da população, “uma corrida ininterrupta”, “a destruição da terra”, “onde se instalam plantadores, o capim mal torna a crescer”. Ver M. PEDROSA, “Brasília, a cidade nova”, in idem, Acadêmicos e Modernos/ Textos Escolhidos III, org. por Otília Arantes, São Paulo, Edusp, 1998, pp. 411-21. Para um preciso e agudo balanço das posições do crítico em relação a Brasília, ver Otília Arantes, Mário Pedrosa: Itinerário Crítico, São Paulo, Scritta, 1991, pp. 79-150.

[xi] “O espírito que sopra sobre Brasília (…) é o espírito de utopia, o espírito do plano (…). Ela é um gesto (…) de uma necessidade nacional profunda: a defesa da terra, sob um processo contínuo e terrível de destruição (…) Brasília poderá apressar a hora da liberação da submissão demasiadamente imediata ao mercado dos preços internacionais. Ela somente poderia forçar a frente pioneira a fixar-se (…). O ritmo de ampliação do mercado nacional será intensificado pela criação de verdadeiras e novas regiões, no centro do país, em torno da nova capital. Além disso, não se poderá reaparelhar ou aparelhar estas terras sem a reforma agrária de que se fala cada vez mais no Brasil. Em suma, Brasília supõe uma remodelação geográfica, social e cultural do país inteiro (…). A hora da renascença econômica será a hora do planejamento. A hora do planejamento é o fim do avanço da especulação pioneira.” Cf. M. Pedrosa, “Brasília…”, op. cit., pp. 416-7.

[xii] Cf. M. Pedrosa, “Reflexões em torno da nova capital”, in idem, Acadêmicos…, op. cit., p. 391, 394.

[xiii] Num “clima artificial e de isolamento, a irresponsabilidade moral medrará com viço, à medida que o centralismo de uma nova burocracia tecnocrática, todo-poderosa, se for desenvolvendo, sob os efeitos do afastamento da vida nacional propriamente dita, conjugado às tremendas disponibilidades em recursos (…)”. Cf. M. Pedrosa, “Reflexões…”, op. cit., p. 392.

[xiv] Cf. M. Pedrosa, “Reflexões…”, op. cit., p. 392.

[xv] Cf. M. Pedrosa, “Reflexões…”, op. cit., pp. 400-1.

[xvi] Para maior nuance, cabe considerar a observação de Sérgio Buarque de Holanda, de que a cidade colonial portuguesa, à diferença daquelas da América hispânica, não reflete a “razão abstrata”, uma vez que “não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da paisagem”. Cf. S. B. de HOLANDA, Raízes do Brasil, pref. Antonio Candido, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1969 (5ª ed.), cap. IV, p. 76.

[xvii] H. Oiticica, “Carta a Guy Brett, 02.04.1968”, in idem, Hélio Oiticica, catálogo, org. Guy Brett et. al. (Rotterdam, Witte de With, Center for Contemporary Art, fevereiro-abril de 1992; Paris, Galerie Nationale du Jeu de Paume, junho-agosto de 1992; Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, outubro-dezembro de 1992; Lisboa, Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, janeiro-março de 1993; Mineápolis, Walker Art Center, outubro de 1993-fevereiro de 1994; Rio de Janeiro, Centro de Arte Hélio Oiticica, setembro de 1996-janeiro de 1997), Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ Projeto Hélio Oiticica, 1996, p. 135.

[xviii] Para a apropriação do termo por Oiticica, ver Jorge GUINLE Filho, “A última entrevista de Hélio Oiticica”, in Interview (Rio de Janeiro, abril de 1980), rep. in César OITICICA Filho e Ingrid VIEIRA (org.), Hélio Oiticica – Encontros (Rio de Janeiro, Beco do Azougue, 2009), p. 269.

[xix] “Tudo começou com a minha experiência com o samba, com a descoberta dos morros, da arquitetura orgânica das favelas cariocas (e consequentemente outras, como as palafitas do Amazonas) e principalmente das construções espontâneas, anônimas, nos grandes centros urbanos – a arte das ruas, das coisas inacabadas, dos terrenos baldios etc.”. Cf. H. Oiticica, “Tropicália/ 4 de março de 1968”, in idem, Hélio…, catálogo, org. G. Brett et al., op. cit., p. 124. Republicado in idem, Hélio Oiticica – Museu é o Mundo, org. César Oiticica Filho, Rio de Janeiro, Beco do Azougue, 2011, p. 108. Ver também Paola B. Jacques, Estética da Ginga/ A Arquitetura das Favelas através da Obra de Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, Casa da Palavra/ RIOARTE, 2001, pp. 23-42.

[xx] Ver o interessante estudo, muito rico de indicações, de Paola Jacques, acima citado.

[xxi] Cf. H. Oiticica, “Bases fundamentais para uma definição do Parangolé”, in idem, Hélio…, catálogo, org. G. Brett et al., op. cit., p. 87; rep. in idem, Hélio Oiticica – Museu…, org. C. Oiticica Filho, op. cit., p. 71.

[xxii] Ver H. Oiticica, “Programa ambiental”, in idem, Hélio…, catálogo, org. G. Brett et al., op. cit., p. 103; rep. in in idem, Hélio Oiticica – Museu…, org. C. Oiticica Filho, op. cit., p. 82. Ver também Lisette Lagnado, “Museu é o mundo”, in Eu &, 24-26.05.2002, ano III, n. 101, in jornal Valor, São Paulo, pp. 60-1.

[xxiii] Cf. H. Oiticica, “Aparecimento do Suprasensorial”, in idem, Hélio…, catálogo, org. G. Brett et al., op. cit., p. 128; rep. in idem, Hélio Oiticica – Museu…, org. C. Oiticica Filho, op. cit., p. 106.

[xxiv] Cf. P. B. Jacques, op. cit., p. 83. Ver também pp. 110-111.

[xxv] Cf. H. Oiticica, “Programa ambiental”, op. cit., p. 103; rep. in idem, Hélio Oiticica – Museu…, org. C. Oiticica Filho, op. cit., p. 81-2.

[xxvi] Diz a letra: “Mangueira é celeiro de bambas como eu/ Portela também teve/ O Paulo que morreu/ Mas o sambista vive eternamente no coração da gente/ Os versos de Mangueira são modestos/ Mas há sempre força de expressão/ Nossos barracos são castelos em nossa imaginação/ Ô, ô, ô, ô foi Mangueira quem chegô”. Cf. Nelson Cavaquinho e Geraldo Queiroz, Sempre Mangueira.

[xxvii] Assistência de pesquisa e revisão da versão precedente: Gustavo Motta. Última revisão: Regina Araki.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA