Por MATHEUS DRUMOND*

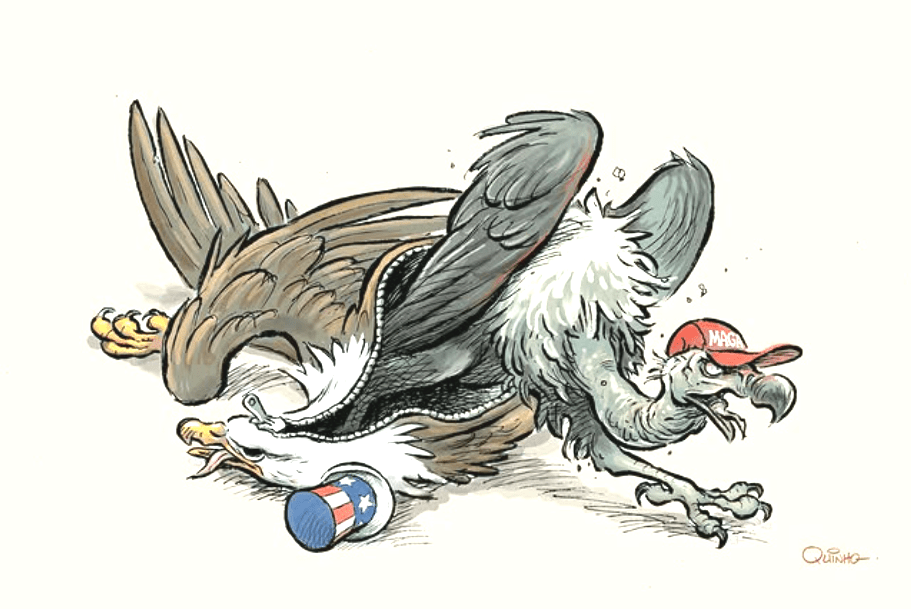

A exportação da arte brasileira, sob a égide de uma “natureza” estereotipada, revela menos uma conquista cultural e mais uma submissão a um mercado global voraz

Num presente que necessariamente tende a ser conjugado no plural, onde as muitas investidas no sentido de contestação do status quo ensaiam se converter numa renovação da face pública da cultura e da arte, parece mesmo curioso que parte da empolgação que anima o circuito artístico brasileiro se oriente para uma espécie de consagração internacional daquilo que se produziu entre nós. Ou melhor, assusta ao mais tímido analista que a dependência seja reinvestida de um vigor antes inimaginável, tendo em conta a discussão descolonial das últimas duas décadas.

O intuito desta intervenção será demonstrar como a inserção de alguns trabalhos de arte brasileiros na cena internacional parece responder, além de interesses pecuniários, a uma demanda narcísica do circuito global. Longe da vontade de confronto com linguagens artísticas renovadas, que despontam ou despontaram nas margens do grande Ocidente, o que se destaca é um desejo implícito de malograr incômodos e confirmar suas expectativas sobre o Outro.

Segundo nossa hipótese, essa espécie de projeção contínua do circuito global, que presidiria as dinâmicas de produção, avaliação e validação dos trabalhos, é assistida por galeristas e instituições, turvando a possibilidade de um ajuizamento crítico dos trabalhos e transformando sua averiguação em mera adesão às prescritivas do prestígio e do dinheiro. Ou seja, o fenômeno artístico parece se afirmar segundo uma fórmula autoritária.

O aspecto a ser sublinhado, que imaginamos dar a ver a complexidade, é a proeminência de uma noção implícita de natureza na disseminação da arte brasileira. Tal noção afigura presidir parte do processo de formulação, divulgação e assimilação de parte da produção contemporânea, configurando a verdadeira contribuição, a um só tempo necessária e expectável, do Brasil na cena internacional.

A pregnância entre a noção de natureza e a produção brasileira na cena global parece ter seu exemplo mais fresco na Saison Brésil-France 2025,[i] que acontece durante o ano corrente sob os cuidados de Emilio Kalil, diretor da Fundação Iberê Camargo, na França. A Saison será aqui utilizada como amostragem, que julgamos mais ou menos eficiente, uma verdadeira vitrine para se discutir o problema em causa.

De todas as atividades, tomam-se como objetos a serem confrontados a instalação de Ernesto Neto (1964) no Grand Palais, intitulada “Nosso Barco Tambor Terra/ Notre Barque Tambour Terre”[ii] e as mostras simultâneas de Lucas Arruda em Paris e Nîmes. De forma a completar o arco de inteligibilidade da hipótese, será juntada à discussão a exposição monográfica de José Antonio da Silva no Museu de Grenoble, de modo a demonstrar que a operação não se restringe a artistas em atividade.

Por mais vago que possa ser o termo, a natureza indica na modernidade o “domínio de objetos regido por leis autônomas, âmbito em que o caráter arbitrário das atividades humanas podia exercer seu brilho sedutor”.[iii] A definição, que recuperamos de Philippe Descola, sublinha uma nova forma conseguida pelo Ocidente moderno para governar a objetivação do mundo e dos outros, segundo uma separação entre o humano e as coisas, ou quase-coisas, que o cercam.

Segundo nossa suposição, a contribuição brasileira, a que nenhum tipo de cosmopolitismo ousou purgar por completo seus traços de vernáculo e espontâneo, ocorreria não no cercado do humano, mas na função de amplificadora de seu entorno, capaz de alegorizar ao mesmo tempo a crise da civilização, seus antecedentes e a esperança de uma reconversão. As estruturas globais do campo da arte aqui funcionariam como balizadores capazes de elaborar verdadeiros nichos de atuação, tipificando modos de produzir e elegendo formas de recuperar produções anteriores.

No caso brasileiro, grosso modo, a dinâmica parece se firmar numa vontade disfarçada de positivar aquilo que, consciente ou inconscientemente, nos situaria nas adjacências da natureza – sem, contudo, acolhê-la verdadeiramente como alternativa viável de uma renovação cultural.

Nem tão novos mágicos da terra

A grande instalação de Ernesto Neto, que ocupou em curta estadia uma parte considerável da nave central do Grand Palais, em Paris, foi concebida para ser apresentada no MAAT, em Lisboa, no ano passado. O barco está assim de antemão explicado: rememora o expansionismo europeu, o mundo atlântico, criando junto a facilidade semântica do barco nas culturas europeias mediterrânicas e atlânticas, como é o caso de Portugal, um lugar comum para a elaboração de uma miríade de futuro global.

De um emaranhado de fios de chita, que formam células junto a uma unidade suspensa na forma de um barco, pendem ou brotam instrumentos. Destacam-se os percussivos, que unem em sua composição peles e madeiras, animais e vegetais, fauna e flora. Prenhe de analogias, a instalação se realiza plenamente na ativação sonora, que ao congregar ativadores de todas as partes do globo, inspira uma humanidade redimida e solidária, com seus pares humanos e não-humanos. Vejamos então como o próprio Ernesto Neto estabelece o campo semântico em que situa seu trabalho.

Ao conceituar o que chama de “arte contemporosa”, ele escreve que ela “desconfia das culturas que se acham superiores à natureza, para ela a natureza somos nós também, respeita as fragilidades, expõe as tensões, mas respeita os limites, quer tocar o mundo com cuidado, atenção e amor”.[iv] A visão holística, ainda que plenamente sustentável no âmbito subjetivo, demonstra como a suposição, ao invés de salientar a impossibilidade de manutenção do danoso limite entre natureza e cultura, propõe uma via conciliatória.

Respeitar os limites, nesse sentido, pode ser entendido como sustentar uma ideia de arte que se expresse como propedêutica. Mas sua porosidade, proposta a partir do maior país da América do Sul, mais que diluir a linha demarcatória entre natureza e cultura, ao afirmar o potencial da natureza como um ativo, acaba por se converter em reiteração da cisão.

O barco viaja desde o Brasil até Lisboa, depois para Paris, de modo a propalar a manutenção da humanidade, propondo como solução à destruição e às mazelas, uma comunhão entre desiguais. Enquanto alternativa, sua base discursiva é o conformismo, no qual ainda oferecemos como contribuição nossa vasta parcela compartilhada com o domínio da natureza.

Menos que a condição de objeto estético, capaz de se abrir ao confronto entre ideologias, acentos culturais e crenças pessoais, a proposição opera sob o regime de uma verdade de caráter moderador: a natureza, qualquer que seja o sentido pretendido com o termo, é que afiança essa possibilidade de Barco-Planeta-Terra. Como suposição possível, é próprio daqueles estados conformados por antecedentes coloniais e convertidos em campos de extrativismo, comparecerem como falanges suas.

E a bem da verdade, se não se rompe a membrana entre natureza e cultura, estar junto da natureza no capitalismo neoliberal significa habitar o solo ignoto, pendulação entre promessa e objeto sempre disponível. O reencantamento do mundo reaparece como destino das chamadas nações em desenvolvimento, afiançando assim a continuidade da marcha. O artista, longe de dar seguimento à posição bem conseguida de enxadrista, leitor atento das conjunturas e pronto a formular investidas contestatórias, endossa a suposta dimensão irascível do desejo e da formulação inspirada.

Confirma assim que boa parte do circuito artístico corrente parece mesmo interessada naquilo que em política constitui a face mais rasteira: a demagogia. Soa até regressivo frente a Missão/Missões (1987), instalação arguta que Cildo Meireles apresentara na antológica exposição Magiciens de la Terre, organizada por Jean-Hubert Martin, em Paris, no ano de 1989.

Sob árido modelo

Qu’importe le paysage, pequena mostra de Lucas Arruda no Musée d’Orsay, em Paris, junto de uma simultânea exposição monográfica sua no Carré d’Art – Musée d’art contemporain de Nîmes, intitulada Lucas Arruda, Deserto-Modelo, apresentaram por sua vez o modo como certa expectativa é convertida em previsibilidade e, desse modo, viabiliza-se como prodígio financeiro, proscrevendo a etapa de avaliação e efetiva institucionalização dos trabalhos.

A julgar pela direção do campo nas últimas duas décadas, os pequenos trabalhos do pintor seriam forçosamente tidos por escapistas e defasados. Embora se saiba que ele tenha experimentado outros suportes, aventurando-se até mesmo pela projeção e pelo vídeo, tudo parece girar em torno da pintura. Se o argumento é sempre que o pintor, para criar suas pequenas telas ambientais, paisagens e finos horizontes, não se confronta com o mundo natural, mas faz da imaginação visual seu substrato, sua negociação é travada com o lugar simbólico que a natureza ainda preserva no Ocidente.

Enquanto título-disparador, Deserto-Modelo, mote recolhido de Medinaceli, poema publicado por João Cabral de Melo Neto em Paisagens com figuras (1955), ajuda-nos a desvendar o problema que a pintura expõe. O poema de Cabral, em parte ekphrasis da antiga cidade ibérica de Medinaceli, enclave estratégico no Vale de Jalón, apresenta a paisagem “onde engenheiros, armados / com abençoados projetos, /lograram edificar /todo um deserto modelo”.[v]

Lucas Arruda se remete à metáfora de Cabral ao menos desde sua exposição homônima na Mendes Wood Dm, em 2012,[vi] entretanto se recusa a levá-la às últimas consequências. Seu deserto é marcado pela inexistência de figuras antropomorfas, um deserto de gente, mas que não deixa de se mostrar segundo a perspectiva dessa gente que ele omite.

Se a proposição do d’Orsay é confrontar seu trabalho ao de Claude Monet, a frustração é imediata: enquanto a paisagem, os arrabaldes vegetais da nascente metrópole moderna, eram tematizados pelo pintor impressionista como oportunidades de instalar a percepção no ato mesmo de constituição do mundo circundante, que Claude Monet (1840 – 1926) parece compreender como confronto entre um Eu que experimenta e um mundo desprovido da estabilidade do conhecimento seguro (e portanto, já imerso na crise de sua inteligibilidade), na pintura de Lucas Arruda parece restar apenas a encenação desse confronto, agora jazendo em puro valor venal.

Em suas florestas, postas ao lado das compulsivas pinturas da Catedral de Rouen, de Claude Monet, verdadeiras demonstrações de que não se pode olhar igualmente duas vezes para a mesma coisa, não se busca aquela cáustica reflexividade contida no retorno à paisagem. Enquanto cacoete contemporâneo, a paisagem parece dar vazão a uma posição evasiva. Não só pois nutre um sentimento melancólico, que aí se mede a certa inércia, mas sobretudo pois faz retroceder a pintura ao diletantismo da destreza, impondo-lhe a tarefa ingrata de ser campo meramente alegórico.

Se em João Cabral se prescreve “uma dureza de mão”[vii], intenso embate com a “realidade,/ prima, e tão violenta”[viii], na pintura que o artista não deixa de endereçar à metáfora do poeta, parece restar, além da insistente retórica da luz (que aí reaparece sem aquele substrato teológico ou sensualista que a pudesse efetivamente sustentar), tão-só uma gama de cacoetes, que por estarem de antemão codificados, portanto já coberto de antídotos, restam como torpes bibelôs retinianos, em pleno acordo com o conformismo daqueles que os consomem.

Se a dimensão diminuta de início denota algum intimismo, exploração da miudeza em foro subjetivo, ou, conforme escreveu Daniel Arasse, “jouissance du détail”, as muitas mãos envolvidas num mesmo ateliê e os preços de “haute joaillerie” fazem crer que aí a pintura não é confronto com o real, nem despojo da interioridade, mas tampouco pode ser considerada um embate com o meio. Enquanto objeto, sobressalta-se pela curada técnica, que numa década marcada por pintores figureiros pode ser confundida com um valor em si. Não se trata aqui de estipular para pintura uma sina progressista, assumindo como a-histórico um dado contingente de seu processo.

Tampouco se pode deixar de notar que suas imagens estão mais próximas do escapismo das pequenas telas de smartphones e tablets, especialmente quando apresentam seus screen savers, do que da argúcia dos fauves em recodificar o ornamento e o prazer escópico. Domesticado, o mundo natural retorna como falsa promessa de uma humanidade redimida, mitigando a estridente “intensificação dos estímulos nervosos” – que Georg Simmel já a muito indicara como resultante da metrópole na vida mental dos indivíduos.

As pinturas de Lucas Arruda são escapes privados, fugas diminutas, refúgios do desconcerto do mundo. Sem espanto, numa matéria do Libération, os trabalhos são anunciados como “rêves de peinture”, caracterizados por uma “beauté fébrile”, enquanto o artista afirma: “Ces forêts sont dans mon esprit [Estas florestas estão em minha mente]”.[ix]

É preciso ainda concordar com Harold Rosenberg, mesmo que sua controversa afirmação só pretendesse tratar daquela parcela do continente que lhe cabia: “Na América, kitsch é a natureza”.[x] A argúcia de Lucas Arruda é sorrateiramente atender às expectativas: a natureza, a floresta (em vias de se converter em deserto), o Brasil, enfim, o pintor brasileiro que, mais que observar a natureza, age segundo suas leis. Mas o sujeito que suas imagens despovoadas pressupõem, ainda que sem apresentá-lo, é embotado; está seduzido por um sonho vaporoso, imerso no miasma, incapaz de vencer a distância que continua a cindir natureza e cultura.

Fica assim indicado o aparato que coaduna, ao mesmo tempo, a comodidade da proposição e sua plena adesão à expectativa sobre ela estabelecida. Não à toa, o artista se converteu num verdadeiro Midas, que muitos se orgulham de ter firmado e exportado. Enquanto isso, a resultante pictórica se apresenta como um mero sucedâneo dessa natureza fantasmática, provando que o que se chama de contemporâneo pode ser mesmo apenas sinônimo de síncrono e que a qualidade pode sim se resumir ao sucesso. Basta que se reveja o velho Turner (1775 – 1851), Mark Rothko (1903 – 1970) e Anselm Kiefer, anteparos que o próprio trabalho nos obriga a mobilizar, e tudo aí se revelará ainda mais diminuto.

Les liaisons dangereuses

Ainda por perto, no Musée de Grenoble, apresentou-se pela primeira vez no continente europeu uma exposição monográfica do pintor paulista José Antônio da Silva (1909 – 1996). O subtítulo da mostra revela o guião proposto para sua recepção na Saison: “pintar o Brasil”[xi]. Como se fosse possível… Como pintar uma ideia? Seguindo a trilha sinuosa que levou o trabalho de Amadeo Luciano Lorenzato (1900-1995) a ser apresentado globalmente desde 2019 pela afamada galeria David Zwirner, é a vez de investir na pintura de Silva. O que guardam eles, Lorenzato e Silva, em comum?

De início, uma boa margem para projeções. Voltados sobretudo ao mundo natural, ao cotidiano de acento rural e caipira, são pintores tidos por instintivos, que anunciaram em suas imagens, sob uma espantosa impressão de antecipação, algo facilmente aclimatável à crise ambiental que o globo hoje diz combater. Entre paisagens campesinas, naturezas mortas, alegorias, retratos e autorretratos, José Antônio Silva incorporou paulatinamente, ao passo que também descartou, um vasto repertório visual.

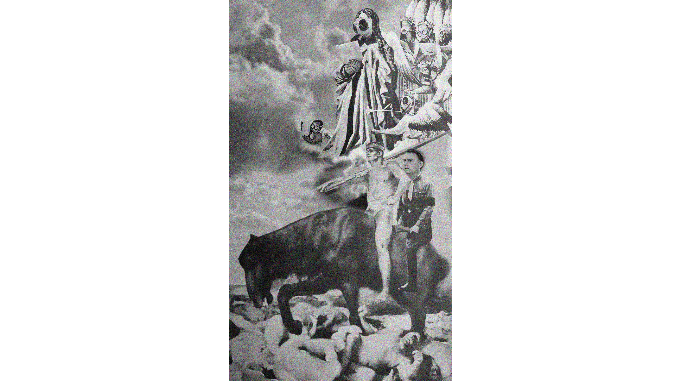

Sua condição de homem do campo, que nos levaria a situá-lo na região da crônica e do cercado regional, logo se dissipa como estrutura única a ser considerada quando nos defrontamos com suas ácidas pinturas de tom revanchista. Se com “Os Enforcados da Bienal”, pintura agora exposta em Grenoble, não se puder identificar uma ativa posição moderna, e junto dela, perscrutar a negociação envolvida em sua pintura-revolta-expurgo, nem um passo adiante se terá dado naquilo que tende a ser o único benefício cultural da mercantilização de trabalhos de artistas mortos: o debate informado e a re-visão dos trabalhos.

Sob o título da redescoberta (mas agora sem o barco), os propositores da exposição de Grenoble chegam mesmo a sugerir uma averiguação dos eventuais laços entre o que foi produzido por Silva e o material reunido por Jean Dubuffet sob o título de “Art Brut”. Para Jean Dubuffet, arte bruta tinha como intuito reunir sob seu rótulo obras produzidas por “personnes indemnes de culture artistique”,[xii] que, agindo sob o regime absoluto da invenção, teriam como trunfo o completo alijamento dos entraves e cacoetes por ela perpetrados.

Mas como pode ser um completo outsider esse pintor que integrou a primeira Bienal de São Paulo? Sua pintura é anunciada pelos organizadores da exposição como um “meio de denunciar a dura realidade social do mundo camponês brasileiro”.[xiii] Que elas não param de nos confrontar com queimadas, troncos partidos, matas devastadas e grandes áreas de monocultura, é impossível não notar.

Todavia, vista como antecipação moral, adiantada em certa conduta nova no trato com a natureza, pouco se poderá recolher do modo titubeante com que o pintor explora o campo pictórico, enlaçando de muitas maneiras superfície pictórica e vida. Sem se atinar aos seus horizontes feitos de céus comprimidos, estamos ainda sob efeito do clichê, distantes dessa terra que avança sobre a tela, elevando-se sob a forma de uma sina.

Não tão distante dali, na Basiléia, uma galeria comercializava os trabalhos de Silva num stand inteiro dedicado a eles na Art Basel – destacada feira de arte global. Aqueles trabalhos já adquiridos pelas instituições nacionais desde a década de 1950 livrarão a pintura de José Antônio da Silva de ter o mesmo destino fantasmático que a de Lorenzato encontrou. Como então supor a avaliação contínua destes trabalhos, de modo a eventualmente fortalecer e reformular sua pertinência cultural, se a operação comercial é agora o centro de todo o processo?

Raquitismo institucional, termo preciso empregado por Sônia Salzstein para tratar da situação brasileira no fim da década de 1990, agora em uníssono com um mercado antes inimaginável, capaz de, sob a esperança do êxito financeiro, conduzir por si a mediação dos trabalhos e estabelecer, sem muita destreza, o campo semântico junto ao qual navegam pelo mundo. Aliás, o casamento entre mercado e instituição de arte no Brasil, ao cruzar a linha da metáfora, soube fazer bom proveito do dito raquitismo.

Hoje por pouco não se diferenciam, a não ser, é claro, pela soma financeira que mobilizam. As instituições, longe de serem instâncias de avaliação e baliza, firmam-se cada vez mais como extensões dos modismos que agitam o mercado, substituindo a missão institucional pela adrenalina da atualização e pelos negócios que correm em subterrâneo. A Saison foi, sobretudo, uma ativação de galerias.

Liberdade encenada

Há outros aspectos a serem sublinhados (todos habitando as entrelinhas de um processo complexo, de legibilidade difícil) para a justa consideração desse sistema artístico que se afirma como global, mas se reserva o direito de prescrever as posições a serem ocupadas por cada um de seus componentes periféricos – de modo a garantir uma certa previsibilidade, formulando uma nova forma de dependência.

A natureza parece apenas o aspecto mais insistente nessa condução da arte brasileira. Se a afirmação irrevogável, própria dos ativos financeiros, converteu-se em lógica implícita do campo, e se toda e qualquer contestação acaba por acossar uma estranha ideia de liberdade, com isso não se garante a capacidade autodeterminadora da arte. Pelo contrário, o risco é favorecer ainda mais as estruturas de controle capazes de domesticá-la.

Portanto, é preciso pensar no próprio sistema financeirizado que parece presidir o campo, passar a distinguir avaliação de valorização. Se considerarmos aquilo que lhe move como ossatura de sua atuação, teremos alguma segurança em afirmar que ele acatará com cortesia toda sorte de rótulos e direções, à medida em que forem lucrativos. Sem, contudo, tratá-los com a mínima consequência. Esse é o risco exposto pela Saison.

*Matheus Drumond é doutor em história pela PUC-Rio.

Notas

[iii] DESCOLA, Philippe. Para além de natureza e cultura. Tradução de Andrea Daher e Luiz César de Sá. Niterói: Eduff, 2023, p. 11.

[v] MELO NETO, João Cabral. Paisagens com figuras In: Poesia completa. São Paulo, Alfaguara, 2020, p. 206.

[vi] Cf. este link.

[vii] Paisagens com figuras In: MELO NETO, 2020, p. 207.

[viii] Uma faca só lâmina In: MELO NETO, 2020, p. 309.

[x] ROSENBERG, Harold. Cultura Pop: a crítica kitsch In A tradição do novo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974, p. 195.

[xii] A quem possa interessar, transcrevo aqui o argumento completo: “Nous entendons par là [Art Brut] des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistiques, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, ait peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons d’écritures, etc.) de leur propre fond et non pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l’art donc où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non celles, constantes dans l’art culturel, du caméléon et du singe”. Cf. este link.

[xiii] “[…] le moyen de dénoncer la dure réalité sociale du monde paysan brésilien : la récurrence des sujets tels que les plantations intensives, les paysages détruits, les aléas climatiques sont autant de messages délivrés par son œuvre sur les conséquences de la mondialisation vis-à-vis du monde rural auquel l’artiste est viscéralement attaché.” Cf. este link.