Por EDUARDO S. VASCONCELOS*

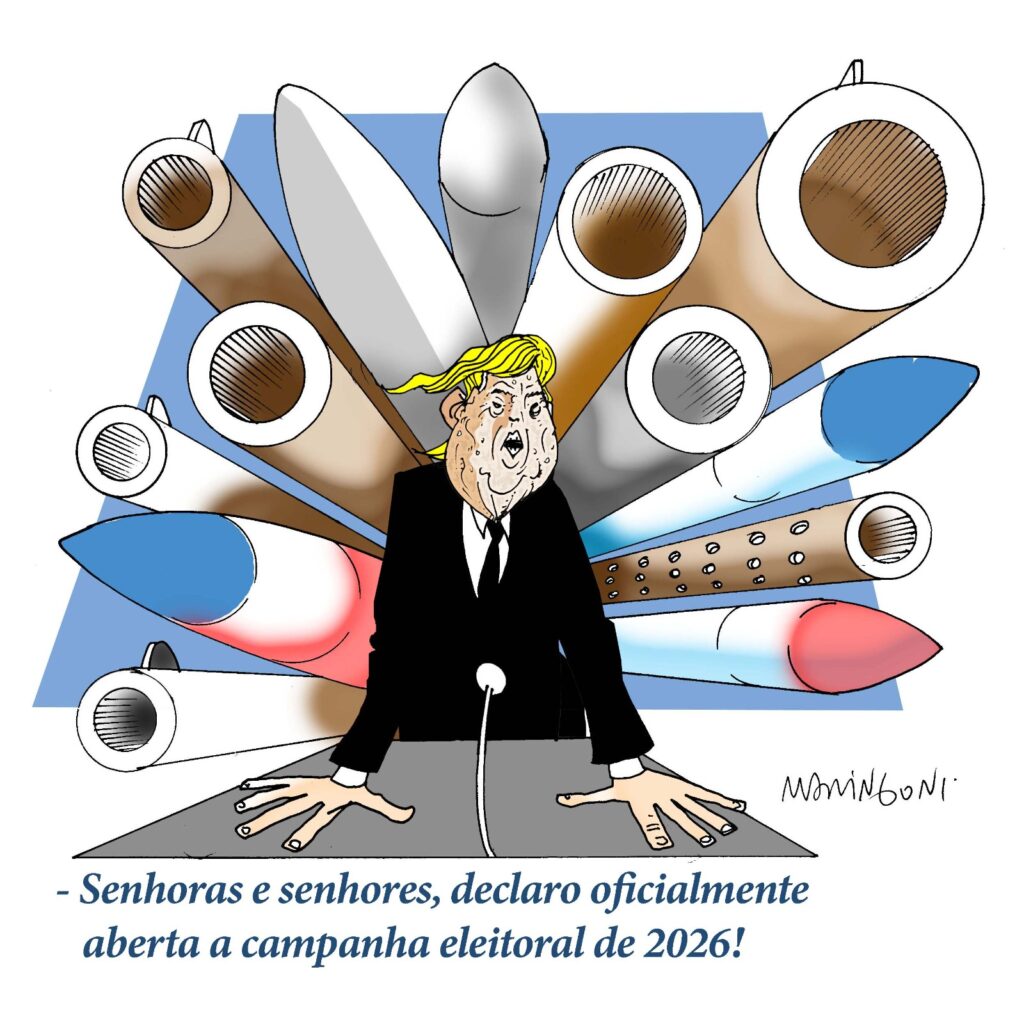

A premiação cultural, em vez de unir, vira campo de guerra ideológica onde a memória é atacada e a arte, transformada em inimiga da democracia

1.

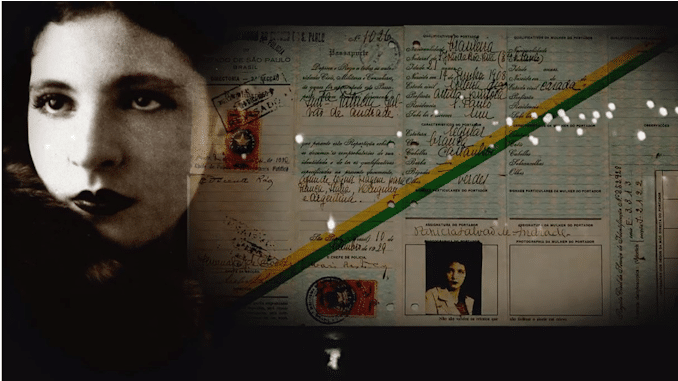

Há um traço recorrente – e devastador – na política brasileira contemporânea: quando o Brasil vence fora, parte do Brasil corre para perder por dentro. O Globo de Ouro de 2026, com O agente secreto premiado como Melhor filme em língua não inglesa e Wagner Moura vencedor como Melhor ator em filme de drama, não foi apenas um acontecimento do cinema; tornou-se, quase imediatamente, um acontecimento do conflito político nacional. E a mesma engrenagem, com variações de tom e alvo, já havia operado no reconhecimento internacional de Fernanda Torres por Ainda estou aqui.

Se isso parece exagero, basta observar o tipo de reação que emergiu nas redes e na fala pública de figuras alinhadas à extrema direita: insultos pessoais no lugar de crítica, suspeitas genéricas no lugar de fatos, números performáticos no lugar de orçamento real.

A cultura aparece, nessa gramática, não como uma esfera legítima do debate democrático, mas como um inimigo estrutural – uma espécie de “território ocupado” por uma elite moralmente condenável que precisaria ser expulsa. Esse não é um detalhe folclórico do nosso debate. É um sintoma político-institucional: revela um projeto que tolera a cultura apenas quando ela é dócil, ornamental e desmemoriada.

O que está em jogo aqui é mais profundo do que o destino de um filme ou a reputação de um ator. A cultura é o espaço onde uma sociedade disputa o seu próprio espelho: quem nós somos, o que lembramos, o que negamos, quais dores reconhecemos como coletivas e quais crimes tentamos empurrar para o porão.

Quando um filme alcança prestígio internacional, ele não exporta apenas entretenimento; ele exporta narrativa – e narrativa é poder. É por isso que um prêmio internacional, em vez de produzir consenso mínimo (“o Brasil se destacou”), vira combustível de antagonismo. Em uma democracia saudável, a cultura pode ser criticada; em uma democracia em erosão, ela precisa ser deslegitimada.

A reação de Mario Frias, por exemplo, segue um roteiro conhecido: desloca-se o debate do conteúdo para o caráter; troca-se argumento por adjetivo; converte-se discordância em humilhação moral. Reportagens registraram ataques de Mario Frias a Wagner Moura com linguagem depreciativa e acusatória, reforçando a ideia de que o artista seria um “oportunista” sustentado por um Estado corrompido.

O efeito político de uma fala assim não é simplesmente “discordar do ator”. É ensinar à base que aquele alvo é legítimo – que insultar é permitido, que ridicularizar é virtuoso, que reduzir o outro a caricatura é aceitável. Trata-se de uma pedagogia do desprezo, e toda pedagogia do desprezo é um método de desdemocratização: ela destitui do outro a condição de interlocutor.

2.

No caso de Silas Malafaia, o mecanismo é ainda mais eficiente porque combina moralismo com ressentimento econômico. Ao ironizar a premiação contrapondo “aumento de 18 reais para professores” a “18 bilhões para a cultura”, ele aciona uma indignação real (a precarização da educação) e a redireciona contra um bode expiatório simbólico (o setor cultural), como se educação e cultura fossem campos rivais, não dimensões complementares de um projeto civilizatório.

Essa operação é politicamente tóxica: ela transforma a insuficiência do Estado em arma contra a própria ideia de política pública. A mensagem implícita é simples e brutal: “se há miséria, então a arte é culpa”. É o tipo de lógica que produz barbárie com aparência de zelo moral.

Há, ainda, a estética do rebaixamento cultural, típica da comunicação extremista: rotular o filme de forma pejorativa e encerrar o debate antes que ele comece. Reportagens registraram esse tipo de reação envolvendo Nikolas Ferreira, convertendo a obra em objeto de escárnio – não por análise estética, mas por método de mobilização.

O rebaixamento funciona como cola de grupo: une-se uma audiência pelo prazer de desprezar. E quando o desprezo vira identidade, a política se torna uma guerra de afetos negativos – ressentimento, hostilidade, punição – em que o debate público perde a possibilidade de racionalidade mínima.

Mas por que esse ódio se acende com tanta rapidez? Porque esses filmes – O agente secreto e Ainda estou aqui — não são neutros no campo da memória. Eles se aproximam do tema da ditadura, do autoritarismo, da violência de Estado e de suas cicatrizes sociais. E isso toca numa ferida brasileira não elaborada: a transição democrática incompleta, a convivência com a impunidade, a normalização de narrativas que relativizam a repressão.

A cultura, quando trata desse tema, opera como arquivo vivo: ela traz para o presente aquilo que certos projetos políticos prefeririam manter enterrado. Por isso, o incômodo não é com cinema; é com o espelho. E o espelho, para quem depende de mito, é perigoso.

Nesse cenário, a Lei Rouanet reaparece como espantalho automático: basta pronunciar seu nome e, em certos círculos, a acusação já está pronta. Mas a política pública não cabe em slogans – e o debate não pode ser sequestrado por números inventados. Dados oficiais apontaram R$ 3,41 bilhões de captação em 2025 via incentivo cultural, com recortes e justificativas. E checagens independentes desmentiram cifras virais, indicando que a previsão de recursos era muito menor do que valores inflados em redes – como no caso em que se apontou R$ 2,9 bilhões, e não R$ 15 bilhões. Isso é fundamental: se a indignação se sustenta em dados falsos, ela é um instrumento de manipulação, não de fiscalização.

3.

O mito do “artista sustentado pelo Estado” é outro pilar dessa retórica. Ele apaga o fato elementar de que cultura é cadeia produtiva: trabalho, técnica, logística, empregos diretos e indiretos, circulação econômica. Ao demonizar o setor cultural, a extrema-direita não está “protegendo o povo”; está enfraquecendo uma dimensão estratégica de soberania: a capacidade de um país produzir e exportar sentido. Um país que não investe em cultura não apenas produz menos filmes; ele produz menos mundo – e passa a consumir, como destino, o mundo narrado por outros.

Há também os silêncios. Em determinados momentos, parte do campo político prefere não comentar a vitória, para não dar visibilidade ao artista ou ao filme. Veículos registraram esse comportamento em reação bolsonarista ao prêmio de 2026. O silêncio, aqui, não é neutralidade: é gestão de agenda. É tentativa de controlar o que “existe” no espaço público. Só que o mundo já viu. O prêmio já aconteceu. E o silêncio vira apenas uma forma de negar o real – uma política do apagamento.

Tudo isso revela um ponto maior: a extrema direita brasileira opera, no campo cultural, com uma lógica de soberania invertida. Em vez de defender o país como potência simbólica, ela prefere atacar seus próprios artistas quando estes não se alinham ao seu projeto moral e político. É como se dissesse: “o Brasil só vence quando vence do meu jeito”. Quando não vence do seu jeito, a vitória vira suspeita. É o paradoxo do nacionalismo performático: ama a nação apenas quando a nação obedece.

É importante dizer com clareza: crítica cultural é legítima. É saudável discutir estética, narrativa, escolhas de representação, coerência histórica, mecanismos de financiamento, transparência. O que não é legítimo é substituir crítica por insulto, argumento por desinformação, auditoria por boato. O que se viu em parte das reações extremistas foi, sobretudo, sabotagem simbólica: uma tentativa de deslegitimar a cultura como esfera autônoma e transformá-la em campo de punição moral.

E aqui chegamos ao ponto institucional: uma democracia depende de arenas onde a sociedade possa se reconhecer e se disputar sem aniquilar o outro. A cultura é uma dessas arenas. Quando a cultura é colocada sob cerco – quando artistas viram inimigos internos e prêmios viram prova de “esquema” – o que se erode não é apenas a reputação de um setor. O que se erode é a própria ideia de pluralidade pública. A democracia vai perdendo sua musculatura simbólica: deixa de conviver com diferença e passa a exigir submissão.

No fundo, o Globo de Ouro é apenas o gatilho. A disputa real é sobre soberania cultural: o direito de o Brasil produzir sua narrativa, encarar seus fantasmas, exportar sua complexidade e existir no mundo para além da caricatura. A pergunta decisiva, então, não é se o filme agrada “a direita” ou “a esquerda”. A pergunta é: um país pode reconhecer seus próprios talentos sem transformar tudo em guerra? Pode celebrar uma conquista sem exigir que o vencedor jure fidelidade ideológica?

A resposta, se quisermos preservar alguma ideia de República, precisa ser sim. Porque uma democracia que odeia seus artistas – ou que só tolera arte como propaganda – não sustenta a si mesma por muito tempo. E um país que transforma vitória cultural em crise moral revela, no fim, que tem medo não do cinema, mas do que o cinema ilumina.

4.

No fim, o episódio do Globo de Ouro funciona menos como anedota de celebridades e mais como radiografia institucional: quando O agente secreto e Wagner Moura são premiados em 2026 – e quando, no ciclo recente, Fernanda Torres é reconhecida por Ainda estou aqui – o que se acende no Brasil não é apenas um debate sobre cinema, mas uma disputa sobre quem tem o direito de representar o país, narrar sua história e ocupar o espaço público sem pedir licença a guardiões ideológicos.

A reação agressiva de setores da extrema-direita – marcada por insulto, suspeita e números inflados – não se sustenta como crítica estética: ela funciona como estratégia de deslegitimação. Ao atacar artistas, desqualificar obras e fabricar escândalos orçamentários, esse campo não está “discordando”; está tentando expulsar a cultura do campo da cidadania, rebaixando-a a um inimigo moral. E quando a cultura vira inimiga, a democracia perde uma das suas condições de possibilidade: a convivência com a pluralidade, com o dissenso e com a memória.

O ponto mais grave é que esse tipo de ofensiva costuma se apresentar como “defesa do povo”, mas opera como empobrecimento deliberado da esfera pública. A cultura, reduzida a estereótipo de “mamata”, vira um atalho para a política do ressentimento, enquanto a complexidade do financiamento é soterrada por cifras virais que não resistem à verificação – como mostram os dados oficiais de captação e as checagens sobre exageros circulantes.

Ao mesmo tempo, o gatilho recorrente – o tema da ditadura – indica que parte do ataque não é econômico, e sim memorial: o incômodo real está no que a arte ilumina, no que ela lembra, no que ela impede de ser apagado. É por isso que um prêmio internacional, que poderia produzir um mínimo de coesão simbólica, é transformado em guerra doméstica: não se aceita a vitória quando a vitória não vem com obediência.

Por isso convém encerrar com um exercício de sobriedade metodológica, que é também um gesto político. Se alguém pergunta “como reduzir essa intoxicação?”, a resposta não está em canonizar artistas nem em fazer da cultura uma religião civil; está em proteger a esfera pública com critérios: transparência, auditoria, educação midiática, pluralidade de acesso e debate ancorado em fatos. Quando a discussão é deslocada do linchamento para a pergunta verificável, a máquina do ressentimento perde potência.

E aqui vale registrar as perguntas frequentes que sintetizam o núcleo do texto: (i) criticar um filme não é ser contra a cultura — o problema é trocar crítica por desinformação e ataque pessoal; (ii) a Lei Rouanet não se resume a “dinheiro do governo para artista”, pois opera, em regra, como incentivo via renúncia fiscal e tem números verificáveis; (iii) filmes sobre ditadura despertam hostilidade porque disputam memória e identidades políticas; (iv) atacar pessoas mobiliza mais rápido do que discutir obras, por isso vira técnica de engajamento; (v) e a antidota contra boato é transparência, educação midiática e jornalismo responsável com checagem.

Do mesmo modo, cabe incorporar aqui – como fecho, sem apartar em tópicos – os cinco pontos relevantes que o artigo estabelece: primeiro, que a reação extremista a vitórias culturais é disputa por legitimidade e memória; segundo, que insulto e desqualificação substituem argumento e empobrecem o debate; terceiro, que a Rouanet é usada como espantalho com números falsos apesar de dados oficiais e checagens; quarto, que a ditadura é gatilho porque remete a conflitos não elaborados e ao desejo de apagamento; e, por fim, que defender cultura não é um luxo: é defender soberania simbólica, isto é, a capacidade do Brasil produzir sentido, disputar narrativas e existir no mundo sem ser reduzido a caricatura.

Se há um aprendizado político a extrair, ele é desconfortável e simples: um país que não suporta seus artistas quando eles não obedecem não está em conflito com a arte – está em conflito com a ideia de república. E uma democracia que transforma a vitória cultural em crise moral revela que teme menos o cinema do que a luz que ele acende sobre a história.

*Eduardo S. Vasconcelos, professor e diretor do Instituto Federal Goiano (IFG), é doutor em ciências pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Referências

AGÊNCIA BRASIL. Fernanda Torres wins Golden Globe for “I’m Still Here”. 2025.

BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. Lei Rouanet alcança R$ 3,41 bilhões em captação e consolida política de nacionalização do incentivo cultural. 2026.

ESTADO DE MINAS. Malafaia critica Wagner Moura após Globo de Ouro. 2026.

ESTADO DE MINAS. Mario Frias ataca Wagner Moura por crítica a Bolsonaro: “frango”. 2026.

PEOPLE. Wagner Moura Becomes First Brazilian to Win Best Actor in a Drama at the Golden Globes. 2026.

REUTERS. Complete list of winners at the 83rd Golden Globe awards. 2026.

REUTERS FACT CHECK. Previsão de recursos para Lei Rouanet em 2025 é de R$ 2,9 bilhões, não R$ 15 bilhões. 2025.

VEJA. Wagner Moura detona “mundo polarizado” no Globo de Ouro. 2026.

VEJA. A resposta contundente de Fernanda Torres contra ataques bolsonaristas. 2025.