Por FELIPE MARCONDES VATAVUK DA COSTA*

A intervenção de Caró transformou o abandono institucional em ato político-poético: onde a universidade viu ruína, ele cultivou um refúgio de vida que desautorizou a negligência

“A poesia é um diário escrito por um animal marinho que vive na terra e gostaria de voar” (Carl Sandburg).

1.

No ano da graça de 1682, em São Luís do Maranhão, António Vieira pregou o Sermão de Santo António aos Peixes.[i] A arte retórica do missionário engendrou direcionar as palavras aos animais aquáticos em detrimento dos terrestres, tal qual Santo António fizera outrora como crítica aos ouvidos moucos que sua pregação encontrava. No sermão de Vieira, os peixes são utilizados como alegoria para os humanos.

A cerca de 2900 km e quatro séculos dali, três peixes de aquário foram introduzidos no Teatro Laboratório da Unicamp, parte de uma intervenção que envolveu outras ações naquele mesmo espaço cuja construção estava interditada há anos. O Teatro tinha grande quantidade de água empossada, sinal de vida dado por um lençol freático das redondezas, que inundou o terreno e inviabilizou a conclusão do projeto por mais de uma década.

A suspensão da ação humana permitiu a restauração de um ecossistema local, com plantas rasteiras e árvores, tornando o ambiente propício para a sobrevivência dos peixes introduzidos. A quase 2000 km e quatro séculos do sermão de António Vieira pregado no Maranhão, os homens continuam desatentos.

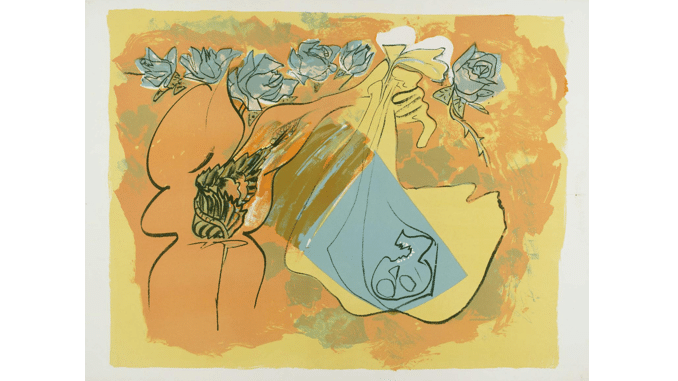

Herberto Helder narra o impasse de um pintor que deseja representar um peixe vermelho. No texto intitulado “Teoria das cores”,[ii] o poeta português conta a estória de um artista que se concentra para pintar a cor vermelha de um peixe, mas ao se voltar percebe que este principia a tornar-se negro. “O problema do artista era que, obrigado a interromper o quadro onde estava a chegar o vermelho do peixe, não sabia que fazer da cor preta que ele agora lhe ensinava”.

A dúvida que se insinua é como representar a transformação. “O preto formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor”, escreve Herberto Helder. O artista, aprendendo a lição oferecida pelo peixe, percebeu “que existia apenas uma lei abrangendo tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Era a lei da metamorfose”. Se o impulso vital é a transformação, como lidar artisticamente com o que está vivo? A solução do artista de Helder: “Compreendida esta espécie de fidelidade, o artista pintou um peixe amarelo”.

2.

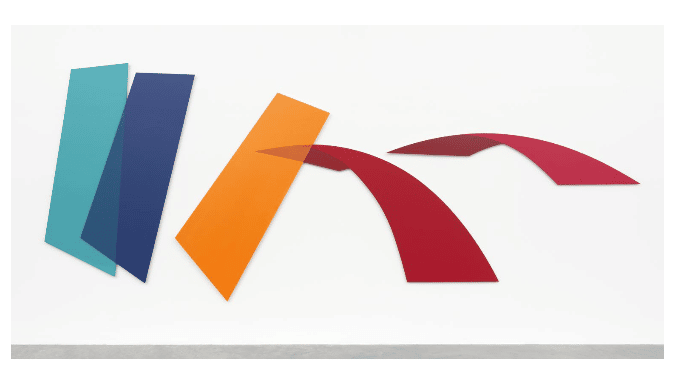

O responsável por introduzir os peixes vermelhos no Teatro da Unicamp foi Caró (Bauru-1997). O híbrido de intervenção, site specific e land art, nomeado Refúgio, se estendeu ao longo de três anos, entre 2020 e 2023. Além dos peixes, o sistema habitável que Caró estimulou incluiu a plantação de frutas e plantas alimentícias. Essa colaboração interespécie consumou o destino de um espaço originalmente planejado para a prática artística, mas há tempos relegado ao abandono.

Ao dar uso ao espaço, sua resposta é um contra-projeto à negligência institucional que não deu solução ao caso. Paradoxalmente, foi justamente o desinteresse por dar uma destinação ao Teatro que tornou possível às formas de vida se estabelecerem de modo autônomo: diante do fracasso do desenvolvimento, o envolvimento intervém com seu poder restaurador.

Em ABC da Literatura, Ezra Pound conta uma anedota de Louis Agassiz, que encomendou a um pupilo a descrição de um peixe-lua.[iii]. O jovem, direcionando seu esforço descritivo ao rigor científico, falhou seguidas vezes, então Louis Agassiz pediu para que ele olhasse o peixe – ou seja, que evitasse intermediações entre ele e o animal, que praticasse seu olhar. Passadas algumas semanas, o bicho encontrava-se em avançado estado de decomposição, mas ao menos o jovem sabia alguma coisa sobre aquele peixe.

Em Refúgio, Caró não faz uso dos peixes como alegoria para uma comunidade humana; ao contrário, seu compromisso é realmente com olhar os peixes e as outras formas de vida daquele ecossistema autossuficiente. É nessa ética da convivência que reside a força de seu trabalho.

O olhar de Caró para o Teatro Laboratório da Unicamp não é o de um estranho, de alguém estrangeiro, um olhar alienígena, mas ele o vê com a atenção de um local, já que, como graduando em artes naquela universidade, era frequentador do local – ou ao menos deveria ser, já que compunha justamente o público principal a ser impactado pelo projeto inconcluso. Sua insistência por utilizar aquele espaço, mesmo em abandono, acaba por abri-lo a outros “públicos”, desestabilizando a hegemonia do humano.

Assim como Caró teve de cometer certas transgressões para a realização de seu trabalho, quem quisesse testemunhar a aventura também teria de invadir o espaço interditado, possivelmente a convite do artista – um modo curioso de visita guiada. Como parte integrante da comunidade da Unicamp, seu gesto tem o caráter de reapropriação: assumindo sua responsabilidade diante do descaso, dar uso ao espaço é uma postura bastante coerente. Sua ação esgarça a vocação pública do edifício brutalista, sublinhando a falta de comprometimento com o que deveria ser de todos e que, ao ser entregue ao esquecimento, é tratado como terra de ninguém.

3.

Em A história dos ursos panda contada por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt,[iv] Matéi Visniec imagina um bicho sem corpo que vive numa gaiola. Sua presença apenas pode ser comprovada quando a gaiola está coberta por algum tecido que a protege da luz, pois ele apenas se movimenta no escuro – quando se move, é possível ouvi-lo fazer suas coisas de bicho. Apesar da impossibilidade de enxergá-lo, é possível sentir sua “presença”: há um dado concreto para tal, bastando pôr comida numa tigela, cobrir a gaiola e, passado pouco tempo, a tigela reaparece vazia.

A vida necessita de alimento, mesmo as que não têm forma. O bicho sem corpo é dotado ainda de notável fertilidade. Seu modo de fecundação é mais uma das coisas que não se compreende exatamente como acontece – especula-se que seja pela luminosidade: a cada vez que a capa da gaiola é levantada, ele é fecundado pela luz. Então surgem filhotes, filhos da luz a refletir o brilho da vida. Ao longo dos anos, os três peixes vermelhos inicialmente introduzidos por Caró na inundação do Teatro Laboratório procriaram, tornando-se muitos e de variadas cores, inseridos num ecossistema que se regenerou com notável vitalidade.

Numa cena de Que horas ela volta?,[v] filme de Anna Muylaert, a personagem Jéssica relata, durante uma visita ao Copan, haver lido algures que, caso fosse abandonada, em um século o verde retomaria o lugar de toda aquela imensidão construída chamada cidade. No filme, a tese dessa cidade pós-humana parece despropositada: diante da imponente vista do Copan, com prédios a perder de vista no horizonte, as palavras parecem facilmente bloqueadas pelo concreto. Mas então vem o trabalho de Caró: sim, a natureza, ainda que esquecida, não se esquece, ela sabe bem como se impor ao abandono da arquitetura humana.

A megalomania nazista desenvolveu a Teoria do valor da ruína, conceito arquitetônico que concebia edifícios monumentais cuja longevidade permitiria que, passados milênios, se tornassem ruínas imponentes, semelhantes às gregas e romanas. Desse modo, seguiriam sendo veneradas por gerações como legados materiais de um modelo civilizacional glorioso. A maior parte dos projetos pensados para se tornarem belas ruínas, no entanto, ficou no papel, e o projeto nazista, que já nascera arruinado, também aí estava enganado: mesmo as ruínas são revisitadas pela transformação.

4.

As imagens do interior do Teatro Laboratório durante a intervenção de Caró dão conta de vidas autossuficientes, resistentes às muitas ameaças externas. O que parece se revelar nas fotografias é a preparação de uma vida para depois da vida, contornos de um mundo preparado para o fim do mundo – porque o fim está sempre à espreita, e é preciso encará-lo. Entretanto, longe de um ambiente desolador, o que se desenrola nas ruínas parece uma alternativa até aprazível – nada de um mundo idealizado, edênico, mas sim um ambiente equilibrado.

O ecossistema ali estabelecido passa bem enquanto passa despercebido pela presença institucional, enquanto vive às sombras, como uma forma de vida que jorra do subterrâneo. O processo, porém, é interrompido pela retomada das obras, que põe fim não apenas à intervenção de Caró, mas a muito mais. Essa iniciativa é também decorrência de um projeto – de outra ordem, claro, projeto destrutivo e muito bem coordenado. Naquelas ruínas incompletas, formas de vida desabrocharam sem perturbações indevidas, reavendo um equilíbrio de milhões de anos perturbado muito recentemente, no período denominado Antropoceno.

Claudio Willer, poeta brasileiro e referência dos estudos do Surrealismo, costumava dar em suas oficinas de escrita um exercício: “saíam à rua e encontrem o peixe solúvel”, em referência ao símbolo utilizado por André Breton. Como ninguém era capaz de encontrar o tal peixe solúvel, cada participante improvisava, formulando associações singulares a fim de criar um peixe cujo destino é se dissolver na água para chamar de seu.

Com essa proposta, Claudio Willer buscava estimular imagens poéticas, aproximações surpreendentes de realidades distantes. Alguém que fala de um outro mundo o está fazendo para falar deste. É só este mundo que temos para agir, e é nele em que é preciso trabalhar. O cuidado de Caró com outras formas de vida fala aos humanos, e quando ele se dedica aos peixes e às plantas, é à comunidade humana que, inevitavelmente, ele se volta.

Costuma-se falar em termos de memória de elefante para uma memória prodigiosa e memória de peixe para aquela menos privilegiada. Nesse sentido, o gesto de Caró destaca o deslizar do peixe em detrimento do peso do elefante, recordando que é preciso estar atento à metamorfose, signo que revela a vida, por mais singela que seja. É urgente atentar para o que se desenrola ao nosso redor não como um arquivo inacessível soterrado sob uma infinidade de arquivos mortos, mas como um movimento ao qual se deve cuidar continuamente.

A proposta de Caró pode parecer distante, mas está muito próxima, tão perto que podemos tocá-la; por outro lado, a consumação do projeto destrutivo pode parecer um exercício de futurologia, mas está nos acossando de modo tão invasivo agora que já não podemos evitar ser tocados pelo desastre.

A poeta portuguesa Adília Lopes escreve em “Arte Poética”: “Escrever um poema/ é como apanhar um peixe/ com as mãos”[vi].

“Neste momento, a terra está cheia de refugiados, humanos e não humanos, e sem refúgios”,[vii] citação de Donna Haraway referida por Caró e de onde ele parece ter retirado o nome de seu trabalho. Refugiados sem refúgio é de fato uma imagem exasperante – e não é uma metáfora, é mesmo o que diz, o que torna tudo mais terrível, evocando peixes que morrem por falta de oxigênio na água poluída ou imigrantes que são afogados antes de concluírem suas travessias.

A estruturação de refúgios, espaços concretos e simbólicos em que a vida possa procriar com liberdade, encontra no trabalho de Caró um exemplo capaz de revitalizar experimentos afins, propostas autônomas que florescem abaixo do radar como alternativas ao projeto de destruição acelerada. Até mais importante do que criar refúgios é reconhecer aqueles cuja formação subsiste e fortalecê-los.

*Felipe Marcondes Vatavuk da Costa é doutor em Literatura portuguesa pela USP.

Notas

[i] VIEIRA, Antônio. Essencial Padre Antônio Vieira. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011. p. 429-265.

[ii] HELDER, Herberto. Os passos em volta. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005. p. 21-22.

[iii] POUND, Ezra. ABC da literatura. Tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes. 11. São Paulo: Cultrix, 2006. ed. p. 23-24.

[iv] VISNIEC, Matéi. A História dos Ursos Pandas seguida de Um Trabalhinho para Velhos Palhaços. São Paulo: É Realizações, 2012. p. 42-46.

[v] Que horas ela volta? Direção de Anna Muylaert. Brasil: África filmes, Globo Filmes, 2015. 1 DVD (112 min.).

[vi] LOPES, Adília. Aqui estão as minhas contas: antologia poética de Adília Lopes. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 21.

[vii] Portfólio do artista.