Por J. J. PASSOS*

Uma postura que substitui a fé na ruptura pela análise concreta, preservando o pensamento crítico em tempos de identidades rígidas e respostas instantâneas

O ruído do mundo e a pergunta incômoda

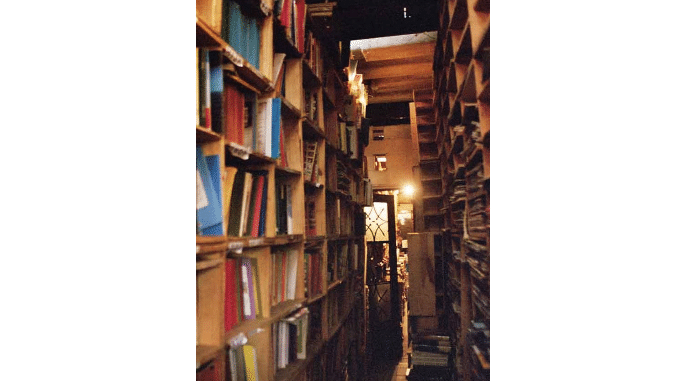

Há algum tempo, conversando com um amigo venezuelano, intelectual da esquerda crítica, bibliotecário de formação, pesquisador atento dos arquivos, da teoria crítica e de seus impasses contemporâneos, ouvi algo que me atravessou mais do que muitos editoriais indignados. Torcedor fiel do Botafogo, brasileiro por acolhimento e por escolha afetiva, ele é um crítico persistente de Nicolás Maduro.

Conhece por dentro os mecanismos autoritários do regime, suas contradições econômicas e políticas, mas não pôde se posicionar publicamente. Não por ambiguidade teórica, tampouco por conveniência pessoal. O silêncio lhe foi imposto como condição de sobrevivência política, institucional e, em alguma medida, material. Falar teria significado perder o trabalho, a possibilidade de circulação, talvez a própria segurança.

Essa experiência concreta introduz uma fissura incômoda no debate que se trava à distância. O que fazemos, como intelectuais, quando julgamos contextos nos quais a palavra tem custo real? Quem tem o direito de falar, e quem paga o preço por fazê-lo? Quantos silêncios são lidos, apressadamente, como conivência, quando na verdade são resultado de coerções históricas específicas? E, sobretudo, que autoridade moral possui quem fala livremente para exigir coragem absoluta de quem vive sob constrangimento político direto?

A figura do intelectual calado incomoda porque desafia o ideal heroico da tomada de posição permanente. Mas talvez seja justamente aí que resida uma pergunta mais honesta: é possível exigir pureza política em contextos marcados pela vigilância, pela repressão e pela assimetria radical de poder? Ou esse tipo de exigência não passa de um conforto retórico, produzido à distância segura dos riscos que se impõem a outros corpos?

Esse tipo de relato, frequentemente descartado como “impressão pessoal” ou “testemunho isolado”, ocupa, no entanto, um lugar central tanto na história quanto na ciência da informação. Fontes orais, narrativas de vida, depoimentos e testemunhos não são resíduos subjetivos de menor valor cognitivo. Ao contrário, constituem formas legítimas de produção de conhecimento sobre o social, especialmente em contextos autoritários, nos quais os registros oficiais são incompletos, manipulados ou deliberadamente silenciadores.

A historiografia do século XX já demonstrou, à exaustão, que compreender regimes de exceção exige escutar aquilo que não pôde ser plenamente inscrito nos arquivos do poder.

Trazer essa dimensão para o debate não significa relativizar a crítica política, mas complexificá-la. Significa reconhecer que o real não se oferece apenas sob a forma de dados públicos, estatísticas ou declarações oficiais. Ele também se manifesta nas hesitações, nos silêncios forçados e nas falas interrompidas.

É a partir desse terreno instável, atravessado por contradições e limites, que qualquer crítica responsável precisa se mover, não como tribunal moral, mas como exercício permanente de escuta, análise e autocontenção. Esse silêncio forçado ressoa de maneira inquietante no que se vê diariamente nas redes e nos debates públicos: um fluxo incessante de certezas rápidas, opiniões amplificadas e paixões previsíveis, muitas vezes sem qualquer vínculo com a realidade material ou histórica que pretendem descrever.

Era um sábado de manhã quando acordei e, como acontece quase sempre, as redes já haviam decidido o que o mundo deveria saber naquele dia. Circulava com insistência a notícia de que Donald Trump teria liderado uma grande operação militar, apresentada sob o léxico jurídico, humanitário e político, mas atravessada por interesses econômicos evidentes, que teria resultado na captura e remoção de Nicolás Maduro. Verdadeira ou não, a informação cumpriu sua função: incendiou o debate público, ativou paixões previsíveis e reabriu, no Brasil, velhas trincheiras ideológicas em pleno ano eleitoral.

Esquerda e direita se lançaram imediatamente a novos embates. Pouco importava a consistência dos dados ou a complexidade histórica da chamada “Questão da Venezuela”. O que se via era a repetição de doxas, opiniões rápidas, certezas sem lastro material, todas amplificadas pela velocidade das plataformas. A repercussão foi mundial, mas o ruído dizia mais sobre quem falava do que sobre o objeto de que se falava.

Foi nesse ambiente que senti a necessidade de me posicionar. Não por impulso militante, mas por uma exigência interior de coerência. Esse movimento me conduziu a uma conversa silenciosa e, em muitos momentos, desconfortável com autores que, embora mortos, seguem nos interpelando com força. Platão, Hegel, Marx, Freud, Foucault, Adorno. A pergunta que se impôs não foi retórica nem confortável: se me reconheço à esquerda, por que não sou revolucionário nos moldes leninista, chavista ou cubano?

Continuo à esquerda, mas não me vejo naquela que hoje ocupa o centro do debate público. Não na esquerda que transforma a política em um tribunal moral permanente, nem naquela que substitui a crítica social por performances identitárias ou por nostalgias revolucionárias que ignoram a experiência histórica. É uma posição incômoda, porque não oferece pertencimento imediato nem slogans fáceis. Recusa tanto a capitulação quanto a ilusão, e talvez por isso tenha se tornado rara.

Não me considero um revolucionário, nem no plano da ação nem no da teoria. O século XX foi suficientemente pedagógico ao demonstrar os riscos de toda política que se apresenta como portadora de uma verdade final da história. As promessas de redenção, quando convertidas em programa, frequentemente produziram novas formas de dominação. Uma crítica social que pretenda ser responsável precisa abandonar o messianismo e aceitar que opera sem garantias últimas, sem finais felizes assegurados.

Crítica, limites e responsabilidade

É nesse ponto que a Teoria Crítica se torna, para mim, menos uma escola e mais uma postura intelectual. O que ainda torna a tradição de Frankfurt relevante não são suas respostas prontas, mas sua desconfiança sistemática diante das soluções fáceis. A razão, quando reduzida a instrumento de administração total da vida, deixa de ser emancipatória e passa a integrar o problema. Mas sua abdicação, em favor do afeto, da crença ou da identidade, tampouco oferece saída. Apenas aprofunda processos de regressão social e política.

A leitura de Michel Foucault reforçou esse diagnóstico ao mostrar que o poder não se concentra apenas no Estado ou na economia. Ele circula, produz saberes, molda subjetividades, institui normalizações. Levo essa lição a sério, inclusive quando ela incide sobre o próprio campo progressista. Nenhum discurso emancipatório está imune à captura. Nenhuma causa justa dispensa vigilância crítica. Quando a esquerda se imagina moralmente protegida, costuma se tornar especialmente vulnerável à reprodução daquilo que afirma combater.

Minha aproximação com a social-democracia é menos entusiasmada do que refletida. Não se trata de um horizonte utópico, mas de uma escolha normativa e institucional. A democracia liberal é frágil, incompleta e profundamente desigual. Ainda assim, continua sendo o único espaço no qual a crítica pode existir sem se converter em dogma ou violência. Defendê-la não significa naturalizar o capitalismo, mas reconhecer que a política é feita de mediações, conflitos e limites, não de gestos absolutos.

Reconheço a importância histórica das pautas identitárias e não ignoro as violências reais que lhes dão origem. O problema surge quando o reconhecimento simbólico passa a ocupar o lugar da crítica estrutural ou quando a linguagem se transforma em um fim em si mesma. Uma política que abdica da universalidade corre o risco de reconciliar-se com a própria ordem que pretende contestar. A desigualdade não se dissolve no discurso; ela se reproduz material e institucionalmente.

Não sou marxista, embora reconheça no marxismo uma das críticas mais contundentes já formuladas ao capitalismo. O que recuso é seu determinismo histórico e sua confiança excessiva na ruptura como solução. O capitalismo não colapsa por necessidade histórica; ele se reinventa. Enfrentá-lo exige menos fé e mais análise, menos promessas redentoras e mais política concreta.

Habito, assim, um lugar desconfortável. Entre a crítica radical e a responsabilidade democrática. Entre o ceticismo e o compromisso. Entre a recusa da ilusão e a recusa do cinismo. Sei que essa posição não mobiliza afetos nem produz adesões imediatas. Mas talvez ainda seja capaz de oferecer algo raro em tempos de alinhamentos automáticos: lucidez.

Se resta uma tarefa à esquerda, parece-me ser a de preservar a possibilidade do pensamento crítico em um tempo que exige respostas instantâneas, identidades rígidas e certezas performáticas. Não para ocupar um lugar de superioridade moral, mas para manter viva a capacidade da política de pensar contra si mesma. Sem isso, ela corre o risco de se tornar apenas mais um instrumento da barbárie que afirma combater.

*J. J. Passos é doutorando em Ciência da Informação na Universidade Federal do Pará (UFPA).