Por NICOLÁS GONÇALVES*

Quando a diversidade cabe no palco, mas não ameaça a estrutura, a celebração vira forma de controle

1.

Em O homem unidimensional (1964), Herbert Marcuse diagnostica um fenômeno crucial: a sociedade industrial avançada desenvolve uma capacidade sem precedentes de “satisfazer” as necessidades humanas, mas o faz de maneira a perpetuar a dominação. O problema não está apenas na repressão, mas na própria gratificação – uma gratificação que é, simultaneamente, uma forma de controle.

O trabalhador que pode comprar o mesmo carro que seu patrão, que tem acesso aos mesmos programas de televisão, que frequenta os mesmos shoppings centers, deixa de perceber a radicalidade da desigualdade que estrutura sua existência. A integração no plano do consumo dissolve a negatividade no plano da consciência. Para ele, a indústria cultural não é apenas uma máquina de produzir entretenimento padronizado; é um dispositivo de produção de subjetividade que opera pela abolição da tensão entre a realidade e o possível.

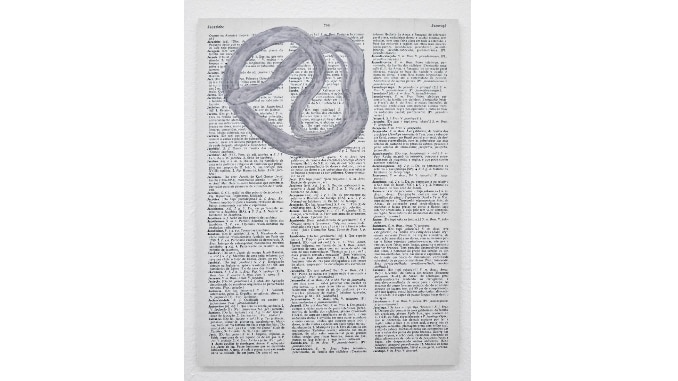

A arte, quando submetida à lógica da indústria cultural, deixa de ser o espaço da negatividade, da promessa de felicidade que denuncia a infelicidade presente, para se tornar afirmação pura e simples do existente.

O conceito de “tolerância repressiva”, formulado por Herbert Marcuse, é particularmente iluminador para o caso que nos ocupa. A tese é provocadora: a tolerância liberal, ao abrir espaço para todas as opiniões e manifestações culturais sem distinção, acaba por neutralizar o potencial crítico da diferença. Ao permitir que vozes radicais se expressem livremente – desde que o façam nos marcos do jogo liberal, sem ameaçar efetivamente as estruturas de poder –, o sistema econômico demonstra sua flexibilidade e sua pseudo abertura, desarmando a contestação pelo próprio gesto de acolhê-la.

É exatamente isso que vimos no Super Bowl. A presença de um artista latino, cantando em espanhol, com referências explícitas à cultura caribenha e mensagens de união continental, é apresentada como prova da “diversidade” americana, da sua capacidade de incorporar e celebrar as diferenças. A própria NFL, uma das instituições mais conservadoras do esporte mundial, ostenta essa diversidade como troféu.

O comissário da liga, Roger Goodell, declarou antes do evento que esperava que o show servisse para “unir pessoas” em vez de promover debates políticos. Ou seja: a diversidade é bem-vinda, desde que seja uma diversidade despolitizada, uma diversidade que afirme a união (o consenso) acima do conflito, que celebre a famigerada identidade sem questionar as estruturas de poder que produzem a desigualdade.

2.

Bad Bunny, por sua vez, consciente do tamanho que o palco que ocupa, em entrevista dias antes da apresentação, declarou: “Vai ser divertido, vai ser uma festa. Vai ser fácil, e as pessoas só precisam se preocupar em dançar”. Mesmo um artista que construiu sua carreira sobre uma imagem de rebeldia e autenticidade sabe que o intervalo do Super Bowl não é espaço para rupturas. É espaço para o espetáculo, para a festa, para o entretenimento inofensivo. Os trinta segundos de uma propaganda no intervalo no Super Bowl são os mais caros do mundo, isso deve querer dizer alguma coisa.

A mensagem política, se existe, precisa ser suficientemente difusa para não romper o contrato de happy hour que define a relação entre o evento e seu público. A escritora colombiana Carolina Sanín oferece uma provocação: Bad Bunny seria o menestrel exótico, treinado para o papel absolutamente inofensivo de aparente contradição, uma engrenagem que encena a diferença de maneira a confirmar a abertura do mercado que o acolhe.

Antes que se acuse esta análise de demonizar o artista, é preciso reconhecer a posição contraditória que Bad Bunny – como qualquer trabalhador da indústria cultural – ocupa. O ex-empacotador de supermercado não é um mero fantoche da indústria; é um sujeito real que, como tantos outros, buscou na música um caminho de ascensão social e expressão. Sua trajetória carrega elementos de resistência simbólica: cantar em espanhol, celebrar suas raízes caribenhas.

O problema é que, no capitalismo tardio, resistência e mercado não são necessariamente excludentes – pelo contrário, a indústria cultural desenvolveu uma capacidade notável de absorver e comercializar signos de rebeldia, transformando potência crítica em mercadoria. Não se trata, portanto, de acusar Bad Bunny de “vender-se” ou de não ser “autêntico”, mas de compreender como sua autenticidade mesma se torna um ativo valioso num mercado que lucra com a diferença controlada.

A resposta à crítica de Carolina Sanín não tardou. Nas redes sociais, usuários ironizaram a posição da escritora com argumentos que merecem análise cuidadosa. Um deles escreveu: “Muito obrigado por me avisar que Bad Bunny pertence à indústria do espetáculo e não à guerrilha urbana ou à poesia experimental; a verdade é que isso nunca teria me ocorrido, muito menos ao assistir ao show do intervalo do Super Bowl”.

O sarcasmo é eficaz, mas revela um equívoco fundamental: a questão não é esperar que Bad Bunny seja um guerrilheiro ou um poeta experimental, mas sim compreender como a própria ideia de que ele representa uma forma de resistência política é capturada e neutralizada pela lógica do espetáculo. Outro usuário ofereceu uma defesa mais ponderada: “Pessoal, venho de uma família de acadêmicos e parece que estou ouvindo meu tio, um professor universitário antiquado que acreditava que a cultura só existia nas altas esferas e desprezava tudo o que era popular”.

O alerta contra o elitismo cultural é justo, mas a crítica frankfurtiana jamais se confundiu com defesa aristocrática da ‘alta cultura’. Theodor Adorno e Max Horkheimer reconheciam no jazz, no blues e nas manifestações populares momentos de negatividade e potencial emancipatório. O problema não é a origem popular, mas quando a lógica da mercadoria esvazia a potência crítica, transformando-a em mero entretenimento.

3.

A escritora argentina Maria Florencia Freijo ofereceu uma defesa mais articulada do caráter político da apresentação. Em um contexto em que Donald Trump ataca, criminaliza e ridiculariza migrantes latinos, argumentou Maria Florencia Freijo, Bad Bunny transmitiu uma mensagem de orgulho carregada de significados como trabalho, generosidade, alegria, amor, família, sensualidade e dança como parte da identidade latina. E concluiu: “Em uma alusão ao slogan (MAGA), cujo significado é tornar a América grande novamente, mas sem a América Latina, Benito nos lembra: esta é a nossa terra e não haverá uma América grande sem nós”.

O argumento é compreensível e, em muitos aspectos, correto. Sim, a afirmação do orgulho latino em um contexto de crescente hostilidade xenófoba tem um significado político inegável. Sim, a presença de um artista porto-riquenho no palco mais visível do planeta, cantando em espanhol e celebrando suas raízes, é um fato que não pode ser simplesmente descartado como irrelevante. O problema reside no que essa afirmação deixa de fora, no que ela silencia ou torna invisível.

A mensagem de união e amor apresentada no Super Bowl é, em sua formulação, perfeitamente compatível com a ordem existente. Não há nela nenhum elemento que questione as estruturas de propriedade, as relações de classe, os mecanismos de exploração econômica que estão na base tanto da indústria musical quanto do próprio evento esportivo. Pelo contrário: a mensagem de união – “juntos somos a América” – é a mensagem ideal para um evento patrocinado por gigantes corporativos, para uma indústria que vive da exploração do trabalho artístico e da padronização da produção cultural.

Maria Florencia Freijo menciona valores como trabalho, generosidade, alegria, amor, família, sensualidade e dança como parte da constituição do “ser latino” celebrada por Bad Bunny. São todos valores positivos, sem dúvida. Mas são também valores perfeitamente integráveis à lógica do consumo. A alegria e a dança são mercadorias tão valiosas quanto qualquer outra na indústria do entretenimento.

O amor e a família são temas recorrentes na publicidade e na programação televisiva. O trabalho e a generosidade são virtudes que o capitalismo adora celebrar – desde que não se questione a distribuição dos frutos desse trabalho ou a direção dessa generosidade.

4.

O que a apresentação de Bad Bunny não fez – e não poderia fazer, dadas as circunstâncias – foi apontar para as contradições reais que estruturam a experiência latina nos Estados Unidos. Não falou dos salários miseráveis pagos aos trabalhadores imigrantes, da precariedade habitacional, da violência policial, da segregação espacial, da exploração no mercado de trabalho. Não falou das lutas concretas por direitos, das organizações comunitárias, das greves, das ocupações.

Falou de orgulho, de união, de amor. Falou, em suma, a linguagem celebratória. E quem mais celebra com isso? A indústria da produção cultural. Nesse sentido, a apresentação de Bad Bunny no Super Bowl representa o que Herbert Marcuse chamaria de “afirmação unidimensional”: a redução da multiplicidade de experiências e contradições a uma única dimensão, aquela compatível com a reprodução do existente.

A arte, em sua forma autêntica, deveria ser o espaço da negatividade, da recusa, da denúncia do que é em nome do que poderia ser. Transformada em produto da indústria cultural, ela se torna afirmação pura e simples – afirmação da diversidade como fachada, da união como ideologia, do amor como mercadoria.

Se a apresentação de Bad Bunny representa a face “progressista” da integração pela indústria cultural, a reação de Donald Trump representa sua face reacionária. Ambas, por diferentes caminhos, contribuem para obscurecer a natureza efetiva do fenômeno. A crítica de Donald Trump à performance é tão grosseira quanto seu eleitorado poderia esperar. “Terrível”, “repugnante”, “um tapa na cara da América”.

Donald Trump diz enxergar na apresentação de Bad Bunny uma afronta à “América” que ele imagina defender: a América branca, anglófona, culturalmente homogênea, que vê na diversidade uma ameaça existencial. Essa reação é perfeitamente coerente com a trajetória política de Donald Trump, que construiu sua carreira sobre a exploração de ressentimentos raciais e nativistas. Desde a campanha de 2016, com seus ataques aos imigrantes mexicanos (chamados por ele de “estupradores” e “traficantes”), até as políticas de separação familiar na fronteira e as investidas contra Porto Rico, Donald Trump sempre jogou com a carta do nacionalismo branco.

Sua crítica a Bad Bunny é mais um capítulo dessa história. Ao denunciar a presença do espanhol no Super Bowl como uma “afronta”, Donald Trump valida deliberadamente a ideia de que o conflito fundamental se dá no terreno da identidade cultural. Ele assume os termos do debate, em um conluio (consciente ou não) com a indústria cultural: o que está em jogo é a representação, a visibilidade, o reconhecimento simbólico. E o que isso gera? Mais dinheiro.

5.

Ao concentrar as baterias na dimensão identitária, Donald Trump – e, com ele, boa parte da esquerda que celebra a apresentação – deixa intocado o terreno propriamente econômico. Não se pergunta quem são os proprietários da NFL, quem são os acionistas da Apple Music (patrocinadora do evento), quem são os conglomerados que controlam a indústria fonográfica e que lucram bilionariamente com a circulação global da música de Bad Bunny.

Não se pergunta como a exploração do trabalho artístico se articula com a exploração do trabalho imigrante, como a superexploração da força de trabalho latina nos EUA se relaciona com a superexploração dos músicos e compositores pela indústria cultural. Donald Trump distrai a atenção do público mais crítico para o verdadeiro mecanismo de controle em operação. Enquanto a esquerda que não leu Theodor Adorno comemora a “representatividade” e a direita trumpista esperneia contra a “invasão cultural”, a indústria cultural segue seu curso normal, expandindo seus mercados e consolidando seu poder.

A operação de desvio promovida pela crítica trumpista é eficaz precisamente porque parece tão escandalosa, tão ultrajante, que mobiliza imediatamente as defesas identitárias de quem se sente atacado. O espanhol não é uma língua estrangeira nos Estados Unidos – é a língua de mais de 40 milhões de pessoas que ali vivem, muitas delas cidadãs americanas há gerações. A dança não é “nojenta” – é expressão legítima de uma cultura corporal que tem raízes profundas na história africana e caribenha. A resposta defensiva é automática e, em certo sentido, justa.

O problema é que essa resposta defensiva ocupa todo o espaço do debate. A luta política concreta por direitos materiais é substituída pela guerra simbólica por reconhecimento. Em tempos de ICE, e de mortes diárias, esse desvio pode levar a um atraso com potencial dizimador. O show não muda nada disso. Pior: ao nos fazer sentir representados, ao nos dar a ilusão de que ‘chegamos lá’, ele nos desmobiliza. Nos faz acreditar que a luta está ganha quando ela mal começou.

A indústria cultural não opera pela via da repressão, mas pela via da satisfação substitutiva. Ao oferecer representação simbólica, ela produz a sensação de que as demandas foram atendidas, quando na verdade as condições materiais permanecem intactas ou até se deterioram. O imigrante que vê Bad Bunny no Super Bowl pode sentir que sua cultura é valorizada, que sua existência é reconhecida, mas isso não o protege da deportação, não aumenta seu salário, não melhora suas condições de vida.

É precisamente essa a lógica da “tolerância repressiva” em operação. A demonstração de “generosidade”, ao permitir que a cultura latina ocupe espaços de visibilidade, desarma a crítica que poderia emergir da exclusão e do silenciamento. A mensagem implícita é: “Vocês não podem dizer que não têm espaço, não podem dizer que não são ouvidos. Olhem, até o Super Bowl é de vocês agora”. O problema é que o Super Bowl nunca foi o espaço em que as decisões substantivas sobre a vida dos latinos são tomadas – essas decisões continuam sendo tomadas nos gabinetes fechados do Congresso, nas salas de reunião das corporações, nas delegacias da Imigração.

6.

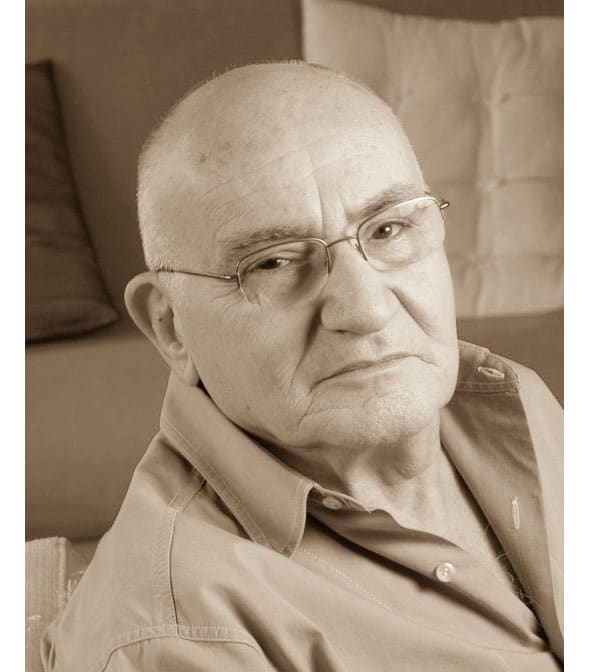

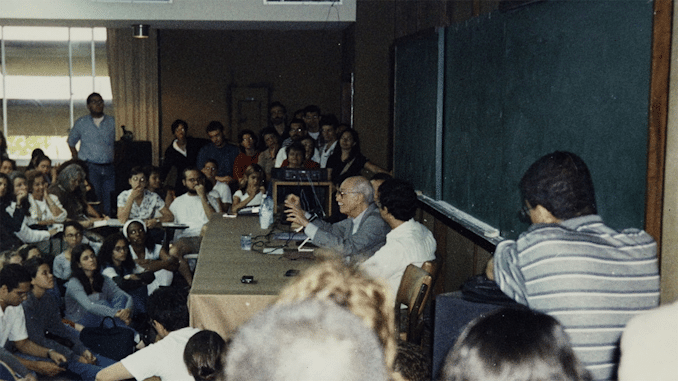

Se a indústria cultural é o dispositivo global que captura a diferença e a transforma em mercadoria, resta perguntar: qual o lugar específico do artista periférico nessa engrenagem? É o filósofo brasileiro Paulo Arantes quem oferece ferramentas para pensar essa questão.

Para ele, os países periféricos não sofrem passivamente a dominação econômica e cultural do centro, mas desenvolvem formas específicas de internalizá-la, produzindo elites intelectuais e artísticas que funcionam como correias de transmissão da lógica metropolitana – ainda que, não raro, com a sincera convicção de estar afirmando sua identidade. O conceito de “ajuste intelectual” é particularmente relevante para pensar o caso de Bad Bunny. Trata-se do processo pelo qual os intelectuais e artistas da periferia incorporam os padrões, as linguagens e as hierarquias de valor produzidas no centro, adaptando sua produção às expectativas do mercado global.

Não se trata de mera imitação, mas de um processo mais complexo de tradução e adaptação: o artista periférico aprende a falar a língua do centro sem abandonar completamente os signos de sua origem – justamente porque é essa diferença controlada que agrega valor à sua produção no mercado global. Qual fosse um modelo gravitacional. Orbitam todos, das mais diversas partes do mundo, o mesmo objeto massivo.

Bad Bunny é a personificação perfeita desse ajuste. Sua música incorpora elementos da tradição caribenha – o reggaeton, a salsa, a bomba – mas os apresenta em embalagens perfeitamente adaptadas aos padrões de produção da indústria fonográfica global. Suas letras falam de experiências locais, mas o fazem em formatos que ressoam com audiências planetárias. Sua imagem oscila entre a afirmação da identidade latina e a adoção de códigos estéticos internacionalizados. O resultado é um produto cultural que é simultaneamente “autêntico” (por seu conteúdo) e “globalizado” (por sua forma), capaz de circular nos dois mercados sem causar estranhamento em nenhum.

A “integração subordinada” é o correlato estrutural desse ajuste intelectual. Os países periféricos se integram ao capitalismo global não em condições de igualdade, mas em posição subordinada – exportadores de matérias-primas, mão de obra barata e, cada vez mais, de produtos culturais que, embora carreguem signos de diferença, reproduzem em seu interior a lógica da dominação.

Bad Bunny não é apenas um produto cultural que vende para o mercado global; ele é um vetor dessa integração subordinada, um embaixador de uma diferença que confirma a generosidade do sistema que a acolhe. Paulo Arantes nos ajuda a ver que o problema não está apenas na indústria cultural como dispositivo abstrato, mas na posição específica que os artistas da periferia ocupam nessa indústria. Eles não são simplesmente engrenagens de uma máquina; são engrenagens que carregam em si a marca da subordinação, que funcionam como prova viva da “inclusão”, que atestam com sua presença a “universalidade” do mercado.

Quanto mais bem-sucedidos são, mais eficazmente cumprem essa função de legitimação. Sua origem é periférica em todos os sentidos: periferia geográfica (Porto Rico é território não incorporado dos EUA, uma colônia moderna), periferia social (família de classe trabalhadora, pai motorista de caminhão, mãe professora de inglês), periferia cultural (gêneros musicais marginalizados como o reggaeton e a trap latino).

7.

Sua ascensão ao estrelato global foi meteórica. Em 2016, começou a lançar músicas no SoundCloud. Em 2017, assinou com a Hear This Music. Em 2018, já era um fenômeno internacional, colaborando com grandes nomes do mainstream. Em 2020, seu álbum YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) se tornou o álbum latino mais ouvido da história do Spotify. Em 2022, foi o artista mais ouvido do mundo na plataforma pelo terceiro ano consecutivo.

Bad Bunny não surgiu “apesar” da indústria, mas “através” dela — desde o momento em que assinou com a Hear This Music, sua carreira foi meticulosamente gerida pelos mecanismos de produção e difusão da indústria fonográfica. O suposto “autodidatismo” e a suposta “autenticidade” são, na verdade, parte da estratégia de marketing: o artista “vindo da base” é um produto mais vendável justamente por sua origem.

O Super Bowl não é apenas um evento esportivo. É um dos rituais mais importantes da sociedade americana contemporânea – um momento de integração nacional, de celebração coletiva, de afirmação dos valores fundamentais que organizam a vida social. Mais do que qualquer outro evento, o Super Bowl funciona como um dispositivo de produção de consenso, um espaço em que as contradições são temporariamente suspensas e a unidade nacional é performaticamente afirmada.

A escolha dos artistas para o intervalo não é aleatória. Cada apresentação é cuidadosamente planejada para veicular uma mensagem específica, para produzir um efeito determinado no público. Artistas controversos são evitados; mensagens políticas explícitas são desencorajadas; o tom geral deve ser de celebração, união e alegria. O intervalo do Super Bowl é o espaço da afirmação, não da negação; da integração, não da crítica; do consenso, não do conflito.

A presença de Bad Bunny nesse espaço, com uma mensagem de união latina e amor universal, é perfeitamente coerente com essa função. Longe de representar uma ruptura, sua apresentação reforça a lógica do evento: a celebração da diversidade como valor nacional, a afirmação da união acima das diferenças, a mensagem de que “juntos somos a América”. É exatamente o tipo de mensagem que a NFL deseja.

A ausência de negatividade não é um acidente na obra de Bad Bunny – é sua condição de existência. Para ocupar o palco do Super Bowl, para ser o artista mais ouvido do mundo, para receber os prêmios da indústria, é necessário que sua arte seja perfeitamente compatível com a lógica do mercado. Qualquer negatividade real, qualquer crítica efetiva, qualquer desafio substantivo à ordem existente seria imediatamente excluído, marginalizado, silenciado. O show de Bad Bunny foi tão bem-sucedido precisamente porque, como ele, não ameaça nada.

*Nicolás Gonçalves é doutor em sociologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).