Por Alcir Pécora*

A reflexão contemporânea sobre a universidade está balizada pelos debates constituídos a partir sobretudo de um livro decisivo: o The Idea of a University, de John Henry Newman, publicado em Londres, no ano de 1852. Muitos outros estudiosos escreveram sobre o assunto desde então, a ponto de ser razoável imaginar um gênero discursivo particular a receber a denominação de “ideia da Universidade”, como propõe Stefan Collini, autor de What are Universities for (Londres, Penguin, 2012) e, mais recentemente, de Speaking of Universities (Londres, Verso, 2017), livros que fazem um diagnóstico duro da universidade inglesa, que tem passado por transformações radicais, no âmbito de um presente conturbado.

A compreensão da “ideia de Universidade” como gênero, para Collini, é importante por dois motivos chaves. O primeiro é o de acentuar um traço comum marcante nesses discursos, que vem mesmo desde os tempos da sua fundação com Newman. Os autores que pensam a Universidade, mesmo quando têm posições frontalmente opostas – como aqueles que a querem fazendo pesquisa pura, sem vínculos com demandas externas, ou os que defendem a sua atuação associada à indústria ou ao progresso social –, acabam igualmente por entender o presente dela como um momento de declínio.

Este dado nostálgico de origem, muitas vezes, pode ser inconveniente para uma análise lúcida da situação contemporânea da Universidade, sobretudo quando conduz a uma mitificação do passado, mas, dialeticamente, não deixa de evidenciar um segundo ponto decisivo do gênero, que diz respeito à necessidade que a própria Universidade tem de, periodicamente, suspender a sua rotina, as suas atividades corriqueiras de pesquisa, a fim de repensar a própria natureza e os objetivos nucleares para os quais se deve voltar.

É esta, aliás, a razão principal de Collini chamar ao seu livro de “Speaking of…”, pois justamente pretende valorizar esses momentos de conversa em que se suspende a prática universitária, mesmo quando bem sucedida, em favor de uma reflexão voltada sobre si mesma. “Falar sobre”, isto é, parar e pensar, repensar-se em seus propósitos, estaria, no coração da vida da Universidade e erraria quem desdenhasse a conversa como fenômeno estranho ao trabalho universitário mais decisivo. Ao contrário, trata-se de atividade absolutamente própria da Universidade, ainda quando traga o inconveniente do tom amargo ou melancólico.

Ainda mais porque, atualmente, as transformações são demasiado radicais para ser ignoradas. A primeira dessas mudanças radicais a considerar é a produzida pela globalização. Hoje, qualquer reflexão sobre a universidade passa por implicações internacionais impensáveis antes. O cenário de discussão deslocou-se para um contexto muito mais amplo e interdependente, que atinge diretamente a forma como pensamos e escrevemos. Essa dimensão globalizada, por si só, impede qualquer tentativa de retomar os modelos interpretativos praticados até pouco tempo atrás, que se baseavam fundamentalmente numa perspectiva nacionalista.

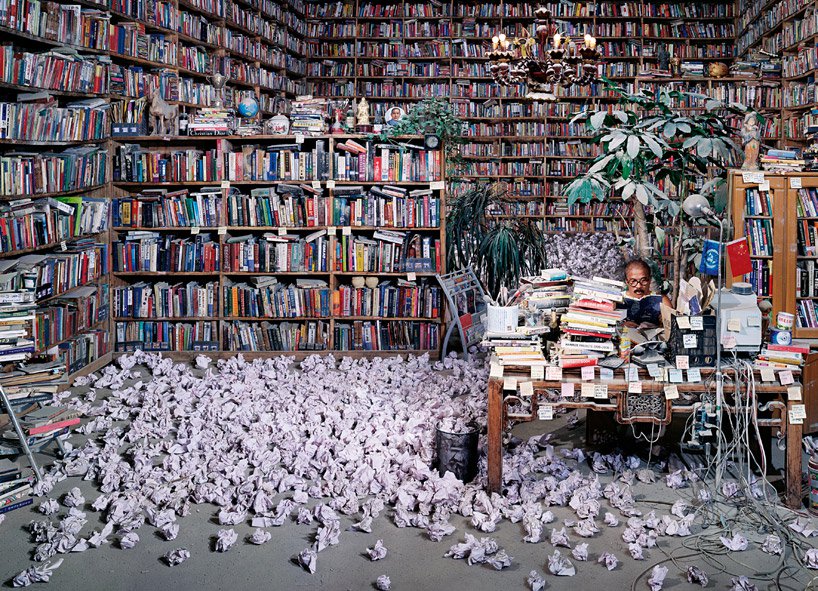

Uma segunda transformação que parece impossível de ser abstraída do presente que vivemos é a das inovações tecnológicas, que alterou completamente as atividades mais básicas do pesquisador. Basta pensar, para dar um exemplo simples, a alteração sofrida pela ideia de publicação. No meu tempo de estudante, o tempo passado entre a produção e a publicação era considerável. E não apenas o tempo da produção era mais distendido, com prazos menos curtos e ameaçadores do que hoje: havia também uma história complicada entre a produção e a publicação, na qual se passava por muitos crivos, das autoridades acadêmicas aos veículos de divulgação. Você não tinha como se autopublicar, em nenhum tipo de plataforma: nem digital, nem impressa. E sequer se pensava em publicar, antes de manter consigo muito tempo o escrito, lentamente parido e timidamente confiado, primeiro aos colegas mais próximos, depois ao orientador, até chegar a uma revista ou jornal. Hoje, o intervalo entre escrever e publicar é muito menor, ainda que algumas revistas prestigiosas permaneçam rigorosas em suas práticas de avaliação.

Essa quase supressão do tempo entre produção e publicação vai muito além dos artigos científicos: atingiu os hábitos mais corriqueiros. É difícil imaginar qualquer um de nós, mesmo os mais velhos, passando muito tempo longe dos emails, dos aplicativos de conversa, das redes sociais. E os mais resistentes a isso arriscam sentir-se já um pouco fora do contemporâneo. Quer dizer, o fato de que quase todo mundo — no meio acadêmico e fora dele – acostumou-se a ter computador e celular à mão altera profundamente as relações pessoais, além de alterar a forma de fazer ciência. Altera também a nossa ideia de escrita, de comunicação, de sociabilidade e até do que imaginamos como pessoalidade mais íntima.

O terceiro ponto de virada radical do presente no qual se insere a universidade surge dentro de um andamento político muito claro: no contexto ocidental, a Universidade sai da segunda guerra, com predominância de uma perspectiva socialdemocrata, na qual se fortalece o Estado como instrumento de bem-estar social, para uma perspectiva em que o núcleo das decisões está balizado pela economia ou “sociedade de mercado”, a ponto de quase não deixar espaço isento a sua influência.

Os cálculos de custo-benefício, de enxugamento da máquina, de arrecadação e de investimento, enfim, de compra e venda — ainda que muitas vezes sem produto, mas apenas produtivismo formal –, apresentam-se em todas as relações sociais, e não apenas no ambiente econômico. A Universidade não é poupada de nada disso, nem mesmo no que diz respeito à liberdade de cátedra ou ao seu mais íntimo pacto de aprendizagem entre professor e o aluno.

Como detalha Collini, especialmente nas universidades melhor ranqueadas do mundo, o aluno comporta-se cada vez mais como um cliente e o professor, por sua vez, vira uma espécie de fornecedor, que tem de manter as prateleiras fornidas de coisas consideradas úteis pelas demandas imediatas dos estudantes. E a ética do bom fornecedor obriga a não contrariar o cliente, o que é o oposto do que se pode admitir no âmbito de um processo educacional, cuja formação exige frequentemente a contradição de crenças e preconceitos alimentados na vida ordinária.

Por enquanto, isso parece menos evidente nas universidades públicas brasileiras, mas como usualmente o que passa, aqui são precarizações tardias do que acontece nas Universidades americanas, não é de duvidar que logo vamos nos sentir da mesma forma: os professores assustados diante do protagonismo das demandas estranhas às suas disciplinas, e os alunos igualmente contrariados por não ter os seus direitos de consumidor respeitados.

Ter olhos para tais mudanças, entretanto, só é relevante num sentido bem outro do que o de submeter a Universidade à imposição arbitrária do mercado, ou o de entregá-la a uma imaginação saudosista do illo tempore. Trata-se de saber o que pode ser feito de melhor, considerando a abrangência e a gravidade dos problemas que a atingem. Conversar sobre isso já é um passo relevante.

*Alcir Pécora é professor no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp