Por WAGNER ROMÃO*

Foi notória a conjunção política entre a Lava-Jato e a caserna. Com Moro derrotado, o partido militar unificado, atuante e incensado pela mídia, busca saída com Bolsonaro ou com uma alternativa à direita

Na semana passada, Jair Bolsonaro estava pressionado por todos os lados: pandemia absolutamente descontrolada (o que se agravou ainda mais nesta semana de média diária de 3.000 mortes); Lula livre, candidato e operando política como nunca; carta ameaçadora dos dublês de empresários-economistas-banqueiros-e-ex-presidentes do Banco Central; Arthur Lira apertando o sinal amarelo e dando recado explícito sobre o risco de impeachment; Doria marquetando com a Butanvac…

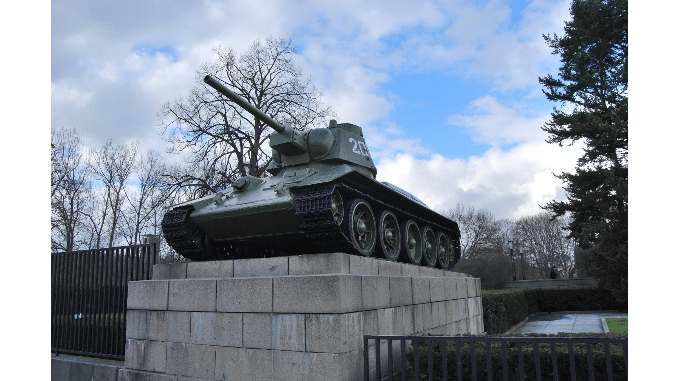

Para sair desta enrascada, o “mito” produz a maior crise no comando das Forças Armadas desde o enfrentamento ocorrido em 1977 entre o presidente militar, o general Ernesto Geisel, e o então ministro do Exército, o general Sylvio Frota. Também ali o confronto tinha como pano de fundo a sucessão presidencial. Frota buscava ser o próximo general presidente, representava a linha dura contrária à abertura “lenta, gradual e segura”. Não é por acaso que crise de proporções semelhantes ocorra agora e também envolva disputas intestinas nas Forças Armadas, tendo por tema o posicionamento das Forças Armadas em governos autoritários.

Por que Bolsonaro trocou o ministro da Defesa e os chefes das três Forças Armadas? A explicação mais disseminada é a de que ele exige dos comandantes demonstrações públicas de apoio ao seu modo genocida de lidar com a pandemia e também em seus embates com os governadores que, de maneira responsável, determinaram ou cogitam determinar restrições à circulação de pessoas em seus estados como forma de combater a Covid-19.

Esta “resistência” dos comandantes militares demitidos veio sendo contada por grande parte da mídia – que sempre conta com fontes igualmente militares – como um componente do compromisso dos militares com a democracia e com a ação das Forças Armadas como política “de Estado e não de governo”.

Especialmente as Organizações Globo enfatizam – às vezes de maneira mais disfarçada, outras vezes de maneira mais explícita – que a crise entre Bolsonaro e os militares teria se iniciado quando Sergio Moro foi defenestrado do poder, em abril de 2020. Logo depois daquele momento, Bolsonaro intensifica suas aparições nos atos antidemocráticos daquele período em Brasília. Ele teria requerido um apoio explícito dos comandantes militares e este teria sido negado. É neste momento também que se ampliam os enfrentamentos de Bolsonaro e sua claque contra o STF.

É verdade que foi notória a conjunção política entre a Lava-Jato e a caserna. Sem Dallagnol e Moro como “herois nacionais” não teria havido ambiente político para o bolsonarismo e, mais que isso, para o retorno do sebastianismo verde-oliva, em que os militares resgatariam a dignidade da nação brasileira, “contra a corrupção e o comunismo”. Ela chocou o ovo da serpente. Esta conjunção era absolutamente visível já nas manifestações de março de 2016 pelo impeachment de Dilma Rousseff, divulgados fartamente pela mídia, em particular pelas Organizações Globo.

Hoje se fala de um Bolsonaro que planeja um autogolpe, mas o golpismo ganhou as ruas, as redes e as telas da Globo ali, ainda em 2016, com Moro e os militares como protagonistas. Bolsonaro já estava fazendo política nas formaturas militares pelo Brasil, sob o beneplácito dos comandantes, mas ainda estava longe dos holofotes. Moro foi incensado como herói nacional inconteste, no período logo após as eleições de 2014 até 2018.

Bolsonaro apenas se consolidaria como o Messias – o verbo que encarnaria como candidato a articulação entre o lava-jatismo e o militarismo saudoso da ditadura – no período da greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, ainda quando havia a possibilidade da candidatura de Lula, que dominava as pesquisas de intenção de voto. O coroamento desta conjunção se daria no convite para que Moro ocupasse o ministério da Justiça e na posterior benção do general Villas Bôas a Bolsonaro nos dias que antecederam sua posse.

Lembremos todo o incenso midiático sobre Moro quando de sua demissão e o lançamento para lá de forçado de sua candidatura à presidência em 2022. Ali se consumava o divórcio entre a mídia lavajatista e o bolsonarismo. Moro se apresentava como a melhor alternativa a Bolsonaro.

Passado quase um ano de sua queda, a derrota política de Moro parece completa com a decisão da 2a turma do Supremo por sua suspeição. Ela fortalece a candidatura Lula e enfraquece definitivamente o alinhamento dos militares com uma ainda possível, mas cada vez mais distante, candidatura Moro em 2022.

A operação midiática que se faz hoje busca isentar os militares da culpa por terem produzido Bolsonaro. Vai se criando uma separação fictícia entre militares “fechados com Bolsonaro” e militares “fechados com a Constituição”. No seu momento de maior declínio de popularidade, propaga-se o isolamento de Bolsonaro e sua influência perniciosa nas Forças Armadas.

É certo que as mudanças promovidas no ministério dão ainda mais força a esta versão dos fatos. Em primeiro lugar, Bolsonaro abre mão de Ernesto Araújo nas Relações Exteriores. Seria uma mudança óbvia, a não ser pelo fato de que esta vergonha mundial é tida como um dos intelectuais orgânicos do olavismo, o principal portador do discurso anti-comunista e anti-China que comove os 15% do bolsonarismo-raiz. Não foi à toa que caiu atirando na senadora Kátia Abreu – amiga de Dilma – acusando-a de ser lobbysta do 5G chinês no Senado. Foi trocado por Carlos Alberto França, ex-chefe do cerimonial do Planalto, que nunca foi embaixador em nenhum país do mundo e que foi alçado à nova posição para que a política externa continue sendo uma extensão do gabinete de Eduardo Bolsonaro.

Em segundo lugar, Bolsonaro traz Anderson Torres, um delegado da Polícia Federal, para o ministério da Justiça e da Segurança Pública, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-chefe de gabinete do deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR). Amigo da familícia em um governo pouco afeito à Justiça, Torres parece ser uma aposta pela reaproximação de Bolsonaro com as forças policiais, outro elemento do bolsonarismo-raiz, com quem está de relações abaladas pelas maldades realizadas contra o funcionalismo público em geral.

Em terceiro lugar, Bolsonaro consolida sua aliança com Arthur Lira, com a vinda de Flávia Arruda (PL-DF) para o comando da liberação de emendas parlamentares na Secretaria de Governo. Herdeira dos votos do marido José Roberto Arruda, ex-governador do DF e cassado por corrupção, foi a deputada eleita com maior votação no DF e presidiu a Comissão Mista do Orçamento, indicada por Arthur Lira em novembro de 2020, quando ainda Rodrigo Maia presidia a Câmara.

É interessante notar, aliás, como geopoliticamente Bolsonaro segue se isolando cada vez mais, ao trazer para o governo políticos do Distrito Federal, ou mesmo um chanceler advindo do próprio Palácio do Planalto.

Por fim, a demissão do general Fernando Azevedo e Silva e a reação dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A hybris de Bolsonaro chega ao seu ápice e abre margem ao recuo tático da cúpula das Forças Armadas que passa ao país uma mensagem de resistência ao autoritarismo bolsonarista, já em um clima em que jornalistas experimentados como Mario Sergio Conti pedem aos militares uma Operação Valquíria contra Bolsonaro.

O impasse se coloca e Bolsonaro busca ganhar tempo. Por um lado, busca se fortalecer com seus novos aliados e o comando do Legislativo, com a direita fisiológica alcunhada Centrão, que o apoiou nas trocas no ministério da Defesa e no comando das Forças Armadas. Por outro lado, como o escorpião da fábula, possui uma natureza destrutiva que o impede de recuar indefinidamente em seu projeto autoritário.

Se a cúpula militar não está de acordo com um autogolpe de Bolsonaro, também parece improvável que aceite um processo de impeachment. Por mais que tenha a carta Mourão na manga, seria algo por demais arriscado e traumático para os responsáveis últimos desta aventura desastrosa para o povo brasileiro.

A dúvida está sobre como se comportarão os militares com o aprofundamento da crise sanitária, econômica e política. Parece improvável que voltem passivos aos quarteis, depois de tanto remar para reconquistar o protagonismo no comando do Estado. Também parece improvável que se dividam em 2022. Com que estarão?

Daí que a tarefa das esquerdas – com a qual os militares não estarão – seja neste momento atuar no combate à pandemia e, ao mesmo tempo, unificar-se e fortalecer-se. Elas enfrentarão o partido militar unificado, atuante e incensado pela mídia, seja com Bolsonaro, seja com uma alternativa à direita.

*Wagner Romão é professor de ciência política na Unicamp e ex-presidente da Associação de Docentes da Unicamp