Por RODRIGO LUCAS PEREIRA*

Uma estética forjada nos quartos de classe média — entre cortes secos e xingamentos criativos — ensinou uma geração a odiar primeiro a cultura, depois a política, e, por fim, a democracia

Se ainda pudéssemos rebobinar uma fita e voltar para 2010, veríamos que a rebeldia tinha uma estética muito definida: óculos escuros ou de armação grossa, uma câmera de baixa resolução apoiada precariamente sobre uma pilha de livros e um cenário de quarto com quadros colados na parede que gritava autenticidade. O som era abafado, a iluminação amadora, a imagem era em 480p, mas a raiva era cristalina.

Antes que a revolta tomasse as ruas em 2013, ela foi ensaiada nesses quartos de classe média. Nomes como Felipe Neto, PC Siqueira e Cauê Moura não inauguraram apenas o mercado de influenciadores no Brasil, eles fundaram, talvez inadvertidamente, a gramática da indignação que dominaria a década seguinte.

Naquele momento, o Brasil vivia o auge do lulismo. Havia pleno emprego, o dólar estava baixo e novas classes sociais acessavam aeroportos e universidades pela primeira vez. Curiosamente, a “contracultura” digital da época não atacava o sistema econômico ou político, afinal, o país ia bem. O alvo dessa fúria juvenil era outro: a cultura de massa. O inimigo a ser combatido com gritos, jump-cuts (cortes secos na edição) e xingamentos criativos não era a desigualdade ou a corrupção, mas a saga Crepúsculo, as calças coloridas da banda Restart, o fenômeno Justin Bieber ou as comédias românticas nacionais.

Parecia inofensivo, apenas humor ácido de jovens que se autoproclamavam “inteligentes”, “céticos” e “nerds” contra a futilidade da moda popular. Mas, sob a lente da história, percebe-se ali o ovo da serpente. Aqueles vídeos validaram uma estrutura de sentimento perigosa: a ideia de que “reclamar do que todo mundo gosta” é um ato de distinção intelectual. Ensinaram a uma geração inteira que a intolerância, quando embalada como “sinceridade” ou “falta de paciência para a burrice alheia”, é uma virtude.

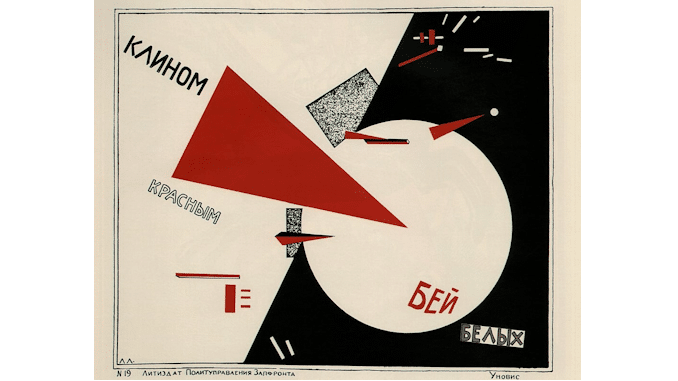

A tese deste ensaio é que essa “estética do hater“, forjada no YouTube, serviu de laboratório comportamental para a extrema direita brasileira. O algoritmo aprendeu que o conflito engaja; o público aprendeu a sentir prazer no linchamento virtual; e a retórica do “contra tudo isso que está aí” foi apenas redirecionada: saíram os vampiros adolescentes e entraram as feministas, as cotas raciais e os direitos humanos. O jovem ranzinza de 2010 não sabia, mas estava pavimentando a estrada por onde, anos depois, marchariam os “cidadãos de bem”.

O sujeito oculto

Essa reflexão não surgiu agora. Ela vem sendo construída desde uma conversa de bar, no saudoso Sandubom em frente à Univille, anos atrás. Eu conversava com o João, um amigo negro dos tempos de ensino fundamental que reencontrei na faculdade. Compartilhávamos as mesmas referências, fossem bibliográficas, bandas de rock alternativo ou o gosto por ser goleiro (filmes definitivamente não; ele cursava Cinema e tinha uma bagagem que eu apenas invejava), mas, principalmente, o hábito de consumir horas de YouTube.

Entre um gole e outro, debatendo a influência que aqueles criadores exerciam, o João soltou uma observação que me desarmou pela simplicidade. Ele riu e disse: “O YouTube era basicamente um homem branco de classe média reclamando”.

Aquilo me atingiu com a força do óbvio que temos dificuldade de ver. Eu, como homem branco, consumia aqueles vlogs e via apenas “pessoas” falando verdades ácidas. A identificação era imediata. Mas, para o João, a lente era outra; eu ainda não possuía o que hoje chamamos de letramento racial. O que para mim era “universal”, para ele era muito específico: uma demografia homogênea exercendo o privilégio de estar insatisfeita em público.

Aquela frase foi a chave de leitura que faltava. Ao rever os vídeos hoje, a homogeneidade é gritante. Não eram vozes periféricas, não eram mulheres, não eram negros falando sobre suas vivências reais de exclusão. Eram, majoritariamente, jovens brancos do eixo Rio-São Paulo, cercados por confortos materiais (computadores, banda larga, action figures), mas que performavam uma profunda inadequação com o mundo. Mas que mundo era esse que os incomodava tanto?

Era o Brasil da ascensão da Classe C. Um país onde o consumo deixava de ser um marcador exclusivo da elite. O funk ganhava espaço, o sertanejo universitário dominava as rádios, o jovem ouvia música alta no celular; os carros, agora mais baratos, eram rebaixados e equipados com farol de xenon. Para esse jovem de classe média tradicional, que historicamente detinha o monopólio do “bom gosto” e da cultura legítima, ver o mainstream ser ocupado por fenômenos que ele considerava “inferiores” gerou um deslocamento tectônico.

O vlog de reclamação virou a trincheira de resistência desse sujeito. Ao ligar a câmera para destilar bile contra o que “estava na moda”, esse youtuber não estava apenas fazendo humor; estava reafirmando uma hierarquia social ameaçada. Ele dizia, nas entrelinhas: “Eles são burros, alienados e têm gosto ruim. Eu (e você que me assiste e concorda comigo) somos uma ilha de inteligência num mar de mediocridade”.

A anatomia do rancor

Para entender como essa “rebeldia” operava, é preciso olhar de perto os ícones da época. A lógica era sempre a do “do contra”, mas cada um tinha um alvo pedagógico.

PC Siqueira, com seu estrabismo característico e tatuagens, encarnava o geek ranzinza. Seu alvo preferido era a felicidade alheia e, especialmente, a religiosidade. Ele popularizou um ateísmo militante e debochado, tratando qualquer fé como sinal de atraso cognitivo. Mas também ridicularizava “gente chata” que defendia causas: o vegano, o ativista, aquele que se importava demais. A mensagem era clara: o mundo é uma droga, e importar-se com ele é coisa de otário.

Cauê Moura, por sua vez, performava uma masculinidade agressiva. Queria ser “o maldito”, o boca-suja que falava as verdades que a sociedade “hipócrita” não aceitava. Com uma cerveja numa mão, um bacon na outra e muitos palavrões, ele validava o comportamento bruto. Muitas vezes, essas “verdades inconvenientes” que ele bradava eram apenas preconceitos velhos com roupagem nova, vendidos como liberdade de expressão absoluta.

E havia Felipe Neto, talvez o caso mais emblemático de construção estética. Com seus óculos escuros e o quadro Não Faz Sentido, ele transformava a complexidade social em binarismo puro. Tudo o que ele não gostava era estúpido, irracional. Ele gritava contra fãs de Crepúsculo e Colírios da Capricho com a mesma intensidade que um demagogo gritaria contra inimigos políticos. Ele ensinou seu público que a resposta correta para a diferença não é o diálogo, é o escárnio.

O problema é que a lógica do “do contra” não para na cultura de massa. Se o governo federal, na época o PT, promovia discursos de inclusão, cotas e direitos humanos, e se a mídia começava a falar timidamente de feminismo e homofobia, a postura punk exigia ser contra isso também.

Assim, viu-se um fenômeno curioso: o conservadorismo virou a nova contracultura. Ser machista, racista ou fazer piada com minorias deixou de ser visto por essa audiência como um traço de atraso reacionário (coisa de “velho”) e passou a ser performado como um ato de coragem contra a “ditadura do politicamente correto”. O jovem que aprendeu a odiar Restart porque era “colorido demais” estava pronto para odiar a política institucional e os movimentos sociais pelo mesmo motivo. A forma estava pronta.

O guru e a síntese reacionária

Enquanto riam dos xingamentos criativos e arrotos, esses mesmos jovens buscavam uma autoridade intelectual que validasse seu sentimento de superioridade. Foi nesse caldo cultural, em um movimento paralelo e dialético, que essa juventude “inteligente” descobriu a figura de Olavo de Carvalho.

Olavo de Carvalho foi, em muitos sentidos, o primeiro youtuber de direita, antes mesmo de o termo se popularizar. Seus vídeos seguiam a mesma estética caseira, a linguagem chula, o cigarro na mão e a postura de confronto dos vloggers teens. Mas ele oferecia algo a mais: a promessa do conhecimento proibido.

Para o universitário medíocre ou para o jovem autodidata que desconfiava da academia, Olavo surgia como o outsider, o sábio rejeitado pelo sistema. Ele forneceu um conteúdo filosófico que era, ao mesmo tempo, amplo em escopo e extremamente raso em profundidade. Era um “kit intelectual” pré-fabricado: citações soltas, generalizações históricas e ataques ad hominem travestidos de lógica aristotélica.

Essa dinâmica criou a ponte perfeita. O jovem que começou rindo das piadas de PC Siqueira sobre religião, das reclamações de Felipe Neto sobre a modinha teen, ou da zoeira com os veganos do Cauê Moura, encontrou em Olavo a munição para direcionar essa raiva contra alvos políticos. Ele se tornou o ideólogo de uma nova safra de influenciadores, figuras como Nando Moura, Mamãe Falei e o MBL, que profissionalizaram a junção entre a estética vlog (o corte rápido, o grito) e a retórica olavista.

Olavo de Carvalho deu a esse grupo a certeza moral de que sua intolerância não era preconceito, mas sim uma “batalha pela civilização ocidental”. Ele ensinou que a arrogância do ignorante, quando armada com a retórica certa, pode ser vendida como sabedoria.

Contudo, seria ingênuo acreditar que o YouTube, por si só, “criou” o reacionarismo ou pariu a extrema-direita. A tecnologia e a cultura operam no campo das ideias, mas a história é movida por necessidades materiais.

A “estética do ódio” nasceu em 2010 como um fenômeno cultural, fruto do ressentimento simbólico de uma classe média que perdia status. Era uma birra. Porém, a figura muda a partir de 2013 e 2014, quando a crise estrutural do capitalismo atinge o Brasil em cheio. O desemprego voltou, a renda caiu e o futuro ficou incerto. O jovem que antes reclamava do filme de vampiro agora via seu poder de consumo derreter e seu diploma perder valor. Foi nesse momento que a crise econômica “sequestrou” a estética do YouTube.

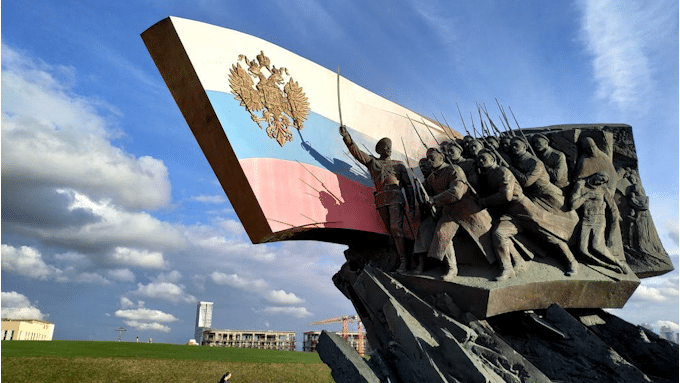

A burguesia brasileira, precisando impor um programa de austeridade dura e romper com o pacto lulista, encontrou naquela forma de comunicação raivosa, já testada e aprovada, a luva perfeita para sua mão pesada. O cenário demandava, portanto, o surgimento de um “Luís Bonaparte” tupiniquim: uma figura grotesca, aparentemente antissistema, que o capital pudesse usar para gerenciar a crise. Mas, como nos ensina a história, um Bonaparte não governa sozinho; ele precisa de uma base radicalizada, de uma tropa de choque disposta a tudo.

A estética do ódio cumpriu esse papel: ela forjou um lúmpen digital. Embora economicamente muitos viessem da pequena burguesia (e não da miséria absoluta como o lúmpen francês do século XIX), politicamente eles passaram a operar com a mesma moral de bando, violência e desenraizamento institucional do lúmpen clássico. O jovem que aprendeu a linchar fãs de cultura de massa em 2010 foi recrutado como o soldado raso que, anos depois, formaria as milícias digitais e o “gabinete do ódio”.

Para convencer essa massa a embarcar no projeto, não bastava apresentar planilhas econômicas; era preciso mobilizar os afetos. Recuperando o sentido grego de aisthesis (percepção pelo sentir), vemos que a estética dos vlogs ofereceu a forma de sentir a crise. A raiva performática foi preenchida com o ódio antipolítico que o momento exigia.

Portanto, o YouTube não foi o motor da história, o motor foi a luta de classes acirrada pela economia em frangalhos. Mas o YouTube foi uma engrenagem que permitiu que esse motor girasse, transformando desespero financeiro em fúria eleitoral.

O algoritmo virou faixa presidencial

O monstro, inevitavelmente, saiu da jaula. O que começou como entretenimento adolescente em quartos de São Paulo e Rio de Janeiro rompeu a barreira da tela e invadiu a realidade. A estética do hater, agressiva, fragmentada, avessa ao diálogo e viciada em polêmica, deixou de ser uma subcultura da internet para se tornar a gramática dominante da política brasileira.

A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 foi a vitória dessa estética. O então candidato, e depois presidente, operava com a lógica do vlogger original: pouco importava a consistência administrativa ou a liturgia do cargo; o que importava era a “mitada”, o corte rápido para as redes, a frase de efeito que gerava indignação no adversário e êxtase na base. Bolsonaro governou o país como se estivesse produzindo conteúdo para um canal do Youtube, não à toa ele realmente produzia.

Aprendemos, a duras penas, que a “Lógica do Vlog” tomou de assalto o Estado. O mandato parlamentar transformou-se em um palco para a performance da indignação. Tal qual os youtubers originais, esses políticos precisam alimentar o público diariamente com novos inimigos imaginários, xingamentos criativos e cortes secos que facilitem a viralização no WhatsApp.

Essa performance de indignação constante, herdada dos vlogs de 2010, cumpre uma função tática: ela simula uma ruptura antissistema enquanto trabalha arduamente para mantê-lo. O político-influenciador grita contra “tudo isso que está aí” com a mesma fúria performática de um Cauê Moura xingando o farol xenon, mas, na prática, vota a favor dos bancos, do teto de gastos e da precarização do trabalho. A estética é de revolução, mas a práxis é de manutenção da ordem.

A ironia histórica é cruel. Muitos dos criadores que inauguraram esse formato no início da década hoje se posicionam contra a extrema direita, tentando conter a criatura que ajudaram a alimentar. Mas a ferramenta que eles forjaram, a validação da raiva como virtude e do “senso comum” como inteligência superior, foi apropriada, radicalizada e armada contra a própria democracia.

O legado daquela geração de 2010, além do mercado de influenciadores, foi fornecer a ferramenta perfeita para o conservadorismo moderno: uma máscara de rebeldia para um projeto de estagnação. O país tornou-se um imenso cenário de vlog, onde ter “opinião forte” vale mais do que transformar a realidade, e onde a miséria material é escondida sob o tapete de uma guerra cultural sem fim.

*Rodrigo Lucas Pereira é professor de Ciências Humanas na rede estadual de Santa Catarina, atuando na educação escolar quilombola (CEJA Joinville).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA