Por Anouch Kurkdjian*

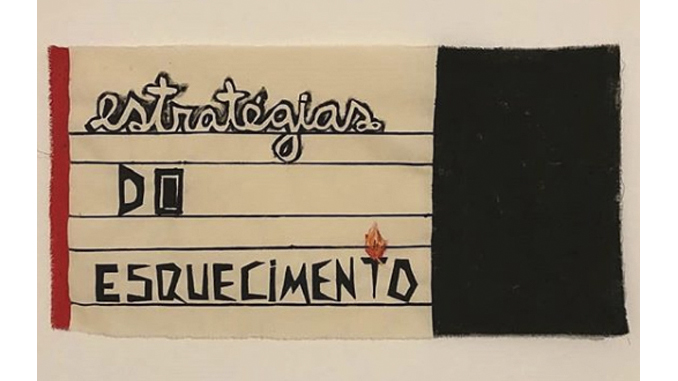

Rememorar o genocídio armênio, lutar por seu reconhecimento e por sua reparação e evitar sua reedição envolve, hoje, resistir e lutar contra o governo genocida de Jair Bolsonaro

No dia 24 de Abril, armênios e descendentes ao redor do mundo celebram anualmente a memória de seus mortos no que chamam de Medz Yeghern, o grande crime ou a grande catástrofe, modo pelo qual se referem ao extermínio sistemático da população armênia levado a cabo pelo Império Turco-Otomano, chefiado pelo grupo republicano dos Jovens Turcos, a partir de 1915. A data marca o início do morticínio, quando as autoridades turcas capturaram, torturaram e mataram cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios, com o intuito de enfraquecer a organização e a resistência dessa população. Os armênios eram um dos vários grupos que, assim como os gregos e os assírios, viviam até então de forma relativamente tranquila em território otomano junto à população majoritária turca – embora desde o final do século XIX episódios de repressão aos armênios já tivessem ocorrido. Até 1923, cerca de um milhão e meio de armênios, incluindo mulheres e crianças, foram assassinados ou morreram em decorrência da fome, da sede, da exaustão, de doenças contagiosas e de uma série de outras violências a que foram submetidos. Além de execuções sumárias, a maior parte das mortes aconteceu em caminhadas sem fim através de regiões desérticas e inóspitas, anunciadas pelo Império Otomano como um expediente puramente logístico de realocações das populações em seu território, mas que foram, desde sua concepção, verdadeiras marchas para a morte.

Os relatos do massacre, feitos por espectadores internacionais ou por sobreviventes, têm em comum o choque e a dificuldade de se encontrar palavras adequadas para nomear a atrocidade inconcebível que presenciavam e a qual foram submetidos. Foi apenas em 1943 que o termo genocídio foi cunhado pelo jurista polonês Raphael Lemkin para se referir à tentativa de destruir, completa ou parcialmente, um grupo religioso, étnico, racial ou nacional enquanto tal, incluindo-se aí o assassinato de seus membros, todo tipo de violência física ou psíquica, bem como a tentativa de impedir novos nascimentos, a conversão forçada a outro grupo ou religião, o apagamento do passado das crianças (dadas para adoção por grupos sociais rivais) e a eliminação da história e da cultura de um povo. Essa invenção terminológica se deveu, em grande parte, ao estudo do genocídio armênio feito por Lemkin, que considerava o evento um paradigma dos genocídios modernos. Não por acaso, o genocídio dos armênios serviu de inspiração para o extermínio sistemático de judeus perpetrado pelo Terceiro Reich: ao discutir em uma entrevista seu plano expansionista e sanguinário de invadir a Polônia, Hitler teria afirmado “Quem, ainda hoje, se lembra da eliminação dos armênios?[i]”.

Até hoje, o Estado turco nega sistematicamente o genocídio, palavra que é evitada também por outros governos que não querem arriscar suas relações comerciais e políticas com a Turquia em nome de algo tão inefável quanto a verdade e a justiça. É o caso do próprio Estado brasileiro que, apesar de inúmeras iniciativas por parte da comunidade armênia que aqui se formou em consequência da diáspora, nunca acolheu o pedido.

A memória do que aconteceu, contudo, permanece viva nas histórias que todos os descendentes de armênios cresceram ouvindo. São histórias tristes, de sofrimento e privação inimagináveis, passadas de geração em geração, numa transmissão que preserva a memória dos que se foram e que dela se alimenta para continuar a luta pelo reconhecimento, com o intuito de que uma violência como esta não volte a se repetir. Como seria de se esperar, para muitos brasileiros descendentes de armênios (mas lamentavelmente não para todos eles) a ascensão de Bolsonaro como candidato à presidência e sua posterior eleição não pode deixar de remeter a esses eventos traumáticos ocorridos no início do século XX em um lugar muito distante do Brasil. Defesa da tortura, afirmações de ódio recorrentes, como a de que a ditadura civil-militar brasileira deveria ter “matado muito mais” ou de que parte da população deveria ser fuzilada por suas preferências políticas, o desprezo por indígenas e afrodescendentes, por minorias sexuais e por mulheres, enfim, toda sorte de afirmações e discursos desumanizadores que operam uma lógica de separação entre os “bons e verdadeiros brasileiros” e os inimigos, aqueles cujas vidas não são apenas descartáveis, mas apontadas como obstáculos para o triunfo da “pátria”, são expedientes que parecem a reedição de uma história que nos é muito familiar.

Muitos armênios, no entanto, assinaram o cheque em branco na eleição de Bolsonaro. Outros, ainda, em campanha pelo reconhecimento do genocídio armênio pelo Estado brasileiro, se aliaram a tipos como o senador Major Olímpio, numa contradição estarrecedora e revoltante[ii]. Um pedido de reconhecimento encabeçado por alguém que assina uma publicação defendendo que bandidos são pessoas menos humanas, que fez questão de dizer que só não participou do banho de sangue do Carandiru porque estava fora da escala de trabalho na ocasião e que construiu seu capital político incentivando o genocídio da juventude negra pela polícia militar nas periferias do país, só serve para conspurcar a memória dos armênios mortos no genocídio. Pois, como notou Walter Benjamin, existe uma “tradição dos oprimidos” que nos permite conceber uma corrente ligando os mortos no genocídio armênio, no Holocausto, nas execuções stalinistas, nas guerras imperialistas, nos genocídios em Ruanda e em Darfur, no Afeganistão, na Síria, mas também os indígenas dizimados na colonização do Brasil e do restante da América, os africanos que foram vendidos como mercadorias e escravizados até a morte nas colônias, seus descendentes que povoam as favelas e prisões brasileiras e são as maiores vítimas da violência policial no Brasil, enfim, todos os oprimidos pelas rodas do “progresso” ao redor do mundo.

Já foi dito que para se enxergar e discutir um problema é preciso primeiro saber nomeá-lo. Pois bem, “Holocausto urbano”, nome de um disco do grupo Racionais MC’s de 1990 já apontava a vocação necropolítica que perpassa o Estado e o capitalismo brasileiros. Essa vocação, intensificada nos últimos anos, foi amplificada pela pandemia e agora é visível a todos que não estejam siderados pela retórica fascista de Bolsonaro. A superlotação nos hospitais públicos, os caixões fechados e as valas comuns em cemitérios públicos Brasil afora, trazem à memória as histórias sobre os terrores de outros genocídios, quando famílias eram desfeitas para sempre, sem que pais, filhos e irmãos conseguissem se despedir ou mesmo saber se seus familiares estavam vivos ou se haviam perecido. Diante de uma tragédia dessa magnitude, o negacionismo delirante de Bolsonaro, sua atuação desarticuladora no combate à pandemia, a ausência de um plano que ofereça condições econômicas mínimas para o isolamento social – única saída para mitigar a disseminação da doença no momento – tudo isso equivale, enfim, a um desprezo genocida pelas vidas que serão perdidas para que a “economia continue a funcionar”. Sabemos que, se o capitalismo funciona, ele funciona apenas para alguns às custas das vidas da maioria, mas a crise atual escancara esse fato como há muito não ocorria: os que irão enfrentar o transporte público lotado, trabalhar sem proteção adequada, voltar para uma moradia superlotada e muitas vezes insalubre não são os mesmos que buzinam de dentro de seus carros fechados e com ar-condicionado ligado pelo retorno à “normalidade”. Isso para não falar daqueles que, totalmente prescindíveis até para a exploração de seu trabalho, não têm empregos e nem uma casa para onde retornar depois de um dia tentando sobreviver.

Por tudo isso, esse ano a lembrança do genocídio armênio parece ter ganhado maior consistência em meio à angústia e à tristeza causadas pelas consequências da pandemia. É como se, para além de entender o que ocorrreu com meus antepassados, eu pudesse sentir um pouco do que eles devem ter sentido ao enfrentarem horrores inomináveis, vendo vidas serem ceifadas e o tecido de sua comunidade ser rompido. Em suas teses sobre o conceito de história[iii], Benjamin já havia notado que o momento em que nos vemos diante do perigo é crucial para reflexão crítica so[iv]bre a história, pois interrompe seu “curso natural”, permitindo que ela seja vista de maneira mais significativa. Um dos efeitos disso é que se abre a possibilidade para que uma imagem do passado relampeje no presente e que os enfrentamentos atuais sejam percebidos como uma continuidade das batalhas do passado. Assim, é possível pensar, seguindo Benjamin, que a luta pela emancipação humana não se faz tanto em nome das gerações futuras, como costuma-se dizer, mas em nome das gerações passadas. Todos aqueles que sofreram ao longo da história – e a história, vista sob a perspectiva dos oprimidos, longe de caminhar rumo ao progresso, é antes uma sucessão de vitórias dos opressores – permanecem à espera de sua redenção: a rememoração de suas histórias, o reconhecimento de seus sofrimentos e a reparação das injustiças sofridas, por meio da realização de suas esperanças. Sendo assim, cada luta dos oprimidos no presente, é uma oportunidade de triunfo não apenas sobre seus inimigos atuais, mas também sobre os opressores passados e uma vitória no presente permite ressignificar as derrotas do passado, transformando-as em momentos preparatórios para a realização da emancipação.

Assim, se as histórias do genocídio armênio são atravessadas por sofrimento e perda, sua transmissão geracional prova que são, também, histórias de resistência e de sobrevivência. E rememorar o genocídio armênio, lutar por seu reconhecimento e por sua reparação e evitar sua reedição envolve, hoje, resistir e lutar contra o governo genocida de Jair Bolsonaro.

*Anouch Neves de Oliveira Kurkdjian é doutoranda em sociologia na USP.

[i] https://www.armenian-genocide.org/hitler.html

[ii] Em 2019, o senador participou de eventos em memória do genocídio armênio e é o autor de um projeto de lei para que o Estado brasileiro reconheça a data.

[iii] Walter Benjamin. “Sobre o conceito de história”. In: Obras escolhidas v.I: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994.