Por LORENZO VITRAL*

O momento atual guarda semelhanças com o que antecedeu à Primeira Guerra Mundial

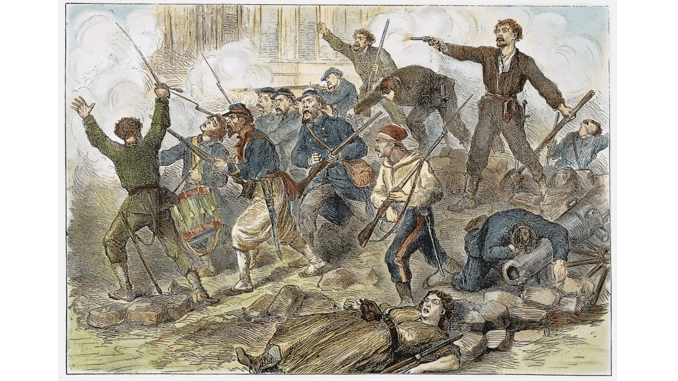

A guerra das guerras, ou Primeira Guerra Mundial, cuja deflagração foi entusiasticamente recebida em muitos países europeus como uma grata oportunidade de mostrar bravura, amealhar honras e medalhas; além, é claro, de territórios e riquezas – não se imaginava ainda a amplitude que ganharia o conflito, muito além do front; não havia ainda a crônica de guerra de “Nada de novo no Front” – precisou de um estopim, aparentemente fortuito, ou seja, o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo. A preparação para o conflito já vinha, no entanto, de algum tempo, com a formação de blocos de países rivais e a expansão da indústria bélica.

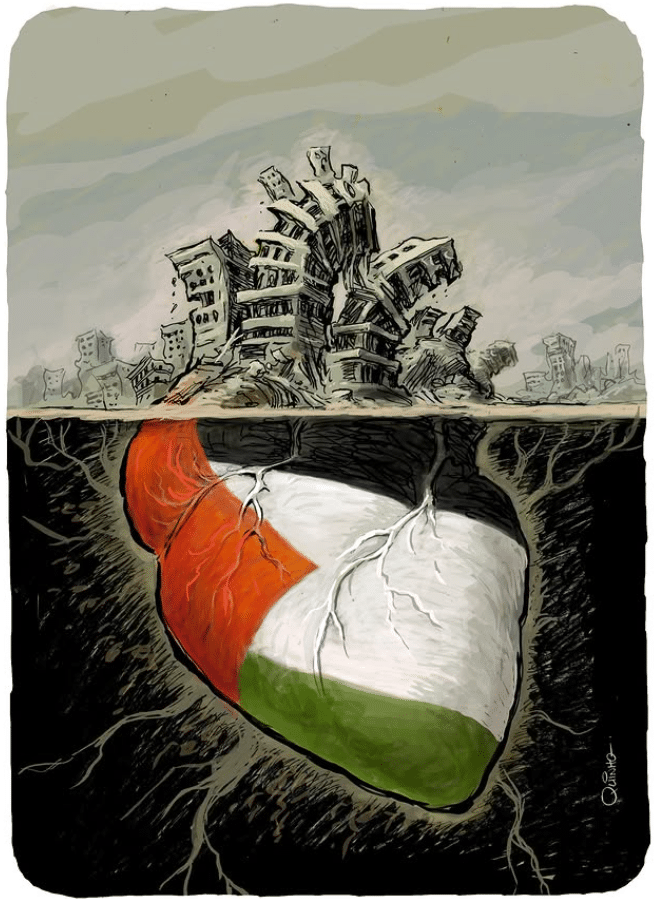

Nossa situação atual guarda semelhanças com aquela, ou seja, os blocos rivais estão definidos, restando estabelecer como marchariam os países que contam agora com o eufemismo de Sul Global, a supor que queiram dar um passo na direção de superar ao colonialismo; já há um sem número de novos produtos bélicos sendo comercializados e testados; são captáveis, além disso, muitos sinais e suas inferências de que o título “guerra das guerras” pode mudar de mãos: a declaração do presidente Vladimir Putin de que a Rússia escolherá uma guerra total se se sentir existencialmente ameaçada, ou seja, a Rússia não perde guerras; a derrota da Ucrânia implicará um declínio mais acelerado do império americano que terá de lidar com a desdolarização da economia mundial e com sua dívida interna, restando saber como os Estados Unidos lidarão com seu eventual novo status – a imagem do presidente Biden entregando submarinos à Austrália, trajando um brilhante terno azul petróleo e portando óculos de sol bem rentes à face, bloqueando-lhe o olhar, à maneira de um vilão de filme de James Bond, não nos pareceu, dentre muitos, um bom presságio; a escalada da guerra parece também evidente: a negociação de apoio aéreo americano para um contra-ataque ucraniano; o deslocamento de armas nucleares táticas russas para a região da Bielo-Rússia, ou seja, estão em via de dobrar as apostas…

A pergunta que todos fazemos é como foi possível chegar, de novo, a tal situação num momento em que o mundo precisaria de muita união para combater as mudanças climáticas que se avizinham a galope. A paixão dos europeus pela guerra, que os leva a exercer poder sobre o outro cuja alteridade lhes é insuportável, não parece suficiente.

A inteligibilidade desse estado de fatos pode ser buscada na investigação da distinção e da reunião das noções de profecia e de prognóstico (KOSELLECK, 1979). O mundo antigo, calcado na profecia do fim dos tempos, que pautou a história na ótica cristã, de uma escatologia sempre adiada – Paulo o aguardava de seu vivente e Lutero para o “ano seguinte” – garantiu o domínio da Igreja, que é inerentemente escatológica. O fim do mundo, sempre eminente, serviu como um fator de ordenamento e integração enquanto permanecer adiável assegurando uma interpretação para o devir humano.

A emergência da concepção de uma história humana como construção do futuro, sem a tutela da visão religiosa, é uma das marcas da modernidade. “Abandonamos” a visão escatológica para a racionalização do porvir, que é a fundação da filosofia da história. Em lugar de profecias aparecem prognósticos. A difícil arte do cálculo político se impõe a ponto de se apontar que: De futuris contingentibus non est determinata veritas, ou seja,permanece indeterminada a verdade sobre acontecimentos futuros. Nesse sentido, a diferença entre profecia e prognóstico é que este, associado à situação política, já indicava uma ação a ser implementada, isto é, o prognóstico engendra o tempo em direção ao que se projeta, contrariamente à profecia escatológica que destrói o tempo. Encontramo-nos assim com Leibniz para quem a ideia de tentativa de previsibilidade histórica, identificando suas causas, é com base nos elementos do presente os quais já delineiam, provocam e estimulam, as mudanças que ocorrerão.

É desse modo que lutas pela sucessão política e de câmbio de império hegemônico deixam evidente nossa capacidade de repetição que sempre reúne, novamente, ao passado, o futuro prognosticável. Em outras palavras, o futuro é construído no presente com base no passado, o que não deixa de trazer à pauta os fenômenos do nosso desejo e do mecanismo da repetição.

Para usar uma imagem é como se fôssemos abrindo um caminho numa mata, prevendo o melhor passo, escolhendo o melhor relevo, cortando os galhos mais finos e encarando os mais fortes, inevitáveis, com mais atenção e força. Seguimos imaginando o lugar de destino que só existe na nossa imaginação, ou num futuro, já que ninguém esteve lá ainda.

Nessa perspectiva e no presente em que nos encontramos, a diferença entre profecia e prognóstico parece se tornar opaca, ou seja, estamos em plenas condições de realizar num futuro próximo o escaton profetizado.

Casus belli abundam; falta um estopim válido já que a destruição dos gasodutos russos não logrou esse papel. Se pensarmos no estopim da guerra das guerras, e nos fenômenos de desejo e de repetição, não é indevido lembrar um evento que ainda poderá ter lugar, ou seja, o Irã, em algum futuro, deverá eliminar um grande personagem político ocidental como represália do assassinato, pelo governo Trump, do major-general iraniano da Guarda Revolucionária Islâmica Qasem Soleimani.

*Lorenzo Vitral é professor titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA