Por HÉLIO ÁZARA & LUCIANA ALIAGA

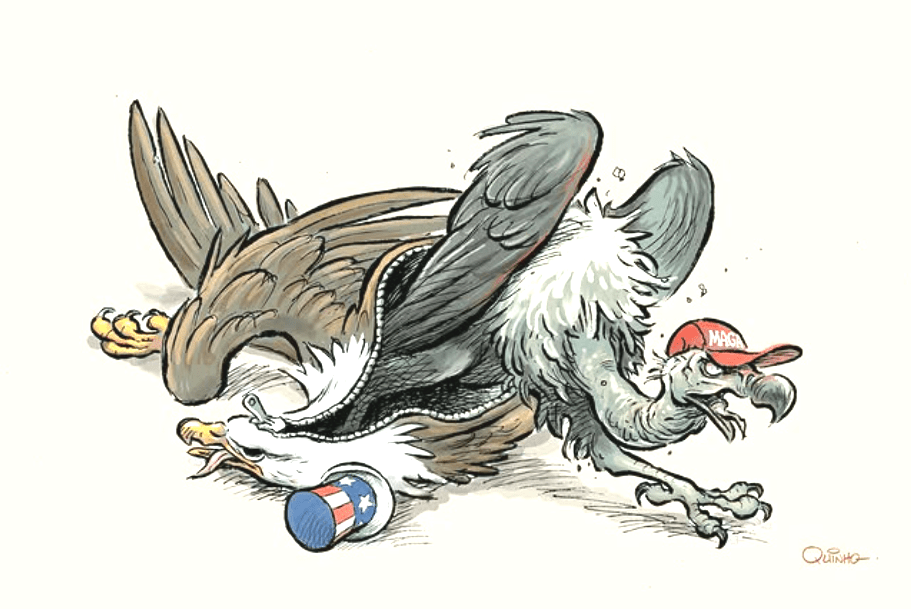

A pretensão de um fim da história mostrou-se um mito; a pax americana revelou-se uma era de guerras por procuração; agora, assistimos ao seu ocaso, com o surgimento de um mundo multipolar; o novo equilíbrio, porém, nasce sob o signo do conflito

1.

No início dos anos 1990, quando foi publicado o ensaio intitulado O fim da história e o último homem pelo filósofo e economista político nipo-estadunidense Francis Fukuyama (1992), o mundo ocidental passou a crer no fim das disputas ideológicas, no triunfo isolado da democracia liberal-burguesa e do chamado “livre-mercado”. O que assistimos de lá para os dias de hoje, no entanto, foi o aprofundamento da crise econômica, política e social do Ocidente.

Domenico Losurdo (2018) em um exercício filosófico inspirado na história comparada, chama nossa atenção para dois momentos da história mundial em que o ideal de um mundo sem guerras apareceu imediatamente após profundas transformações no quadro das relações internacionais, e que consistiria, assim, um futuro de equilíbrio prolongado. Em sua reconstrução, a ideia de uma “paz perpétua”, ou ao menos duradoura, tomou corpo imediatamente após a grande Revolução Francesa, que inspirou autores como Immanuel Kant e que tornou clássico o termo “paz perpétua”.

O mesmo ocorreu nos anos imediatamente posteriores ao declínio do “bloco comunista” com a decretação da “pax americana”. Mas o filósofo italiano também nota que o que se seguiu a esse ressurgimento do ideal de um mundo sem guerras foi – nos dois casos – um período de múltiplos confrontos bélicos (Losurdo, 2018), entenda-se, um período marcado por crises políticas e bélicas.

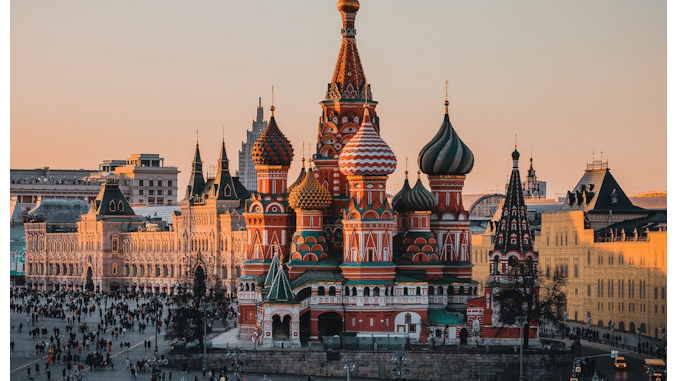

No cenário contemporâneo, a pax americana dá sinais de esgotamento diante do ressurgimento de um mundo multipolar – com protagonismo da Rússia e da China – alavancado também pela crise econômica mundial em curso, cujo epicentro se encontra nos EUA (veja aqui).

A emergência da importância econômica e militar da China e da Rússia surge, no entanto, num déjà vu, que nos faz assistir novamente o ancestral interesse do conjunto das nações ocidentais no enfrentamento e mesmo na colonização da Rússia, que embalou os esforços de Napoleão em (Dumas, 2004), foi o estopim da Guerra da Criméia em 1852-1856 (Figues, 2019) e estava desde antes da Segunda Guerra Mundial nos planos de Adolf Hitler, já em Mein Kampf (2016).

Esse interesse se mostrou de modo evidente meses após a vitória soviética sobre a Wehrmacht Alemã em 1945, quando tanto Franklin Delano Roosevelt quanto Winston Churchill consideraram abertamente a invasão do país que a seu lado vencera a guerra contra o totalitarismo nazista (Losurdo, 2017).

2.

A balança das relações de forças militares entre as potências ocidentais e orientais equilibrou-se no final dos anos 1940, com a chegada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ao grupo de países detentores da dissuasão atômica. Naquele momento, ao tornar-se uma potência com poder de destruição bélica de dimensões atômicas, estabeleceu-se um equilíbrio estático entre potências irreconciliáveis, que tornava uma guerra “a quente” algo próximo do impensável, definindo o contorno do que conhecemos como “guerra fria”.

Atualmente, tanto os Estados Unidos (doravante somente EUA) quanto a Rússia têm acima de 10 mil ogivas nucleares, o que por si só torna um confronto entre as duas nações uma perspectiva catastrófica.

A China é igualmente uma potência nuclear, mas o que diferencia o país renascido da revolução comunista das duas outras grandes potências nucleares é sua capacidade de produção em grande escala. De modo que uma guerra contra a China seria um erro estratégico que não deixaria incólume qualquer país, mesmo os EUA.

Com a atual aliança entre Rússia e China (veja aqui), no entanto, vemos ressurgir um polo capaz de rivalizar com o poderio estadunidense, além de possibilitar desenvolvimento para Estados com menor poder econômico por meio da constituição do BRICS, bloco econômico que inicialmente reuniu Brasil, Rússia, Índia e China.[1] Diante disso o cenário multipolar internacional torna-se uma realidade concreta e desafia a hegemonia estadunidense.

A guerra russo-ucraniana em curso desde 2022 não pode ser interpretada, portanto, sem levar em consideração esses equilíbrios precários de longo prazo. Essa é uma guerra contra a Rússia, usando a Ucrânia como proxi (Laterza e Cabral, 2024), ou seja, trata-se de uma guerra por procuração da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) contra a Rússia. Guerras por procuração não são propriamente uma novidade, é possível encontrar numerosos casos históricos, envolvendo especialmente os EUA nas iniciativas de guerras por procuração.

Em um contexto em que só o parlamento pode legitimamente declarar guerra, países subordinados foram usados pelas lideranças estadunidenses para criar novos equilíbrios internacionais em nome da “defesa” da liberdade contra o comunismo (contra o terrorismo ou qualquer outro “ismo” útil para o momento), como no caso do Vietnã do Sul no contexto da guerra contra o Vietnã do Norte (1955-1975).

O mesmo procedimento pode ser observado no caso da Guerra contra a Iugoslávia (1999), quando a população do Kosovo foi utilizada como máquina de guerra em nome da defesa das minorias étnicas (cf. Losurdo, 2020). Em todos esses casos, a atuação político-militar foi levada a cabo ao arrepio do direito internacional, sem mencionar a própria ilegalidade diante da Constituição estadunidense e das normas da OTAN.

3.

A OTAN foi criada como força “defensiva” contra a “cortina de ferro”, como ficou conhecida a liga de defesa da Europa do Leste, criada por meio do Tratado de Varsóvia (1955). Seria de se esperar que com o fim da URSS e a revogação do Tratado, a OTAN, como aliança defensiva viesse a se dissolver.

Mas não foi isso o que aconteceu, ao contrário, todas as promessas de não expansão para o Leste, anteriormente sustentadas pela OTAN, feitas nos inícios da década de 1990, foram desmentidas pelos fatos. Países como a República Tcheca, Estônia, Lituânia, Polônia não apenas entraram para a Aliança, como se tornaram bases de ataque direto ao coração da Federação Russa. O Presidente Vladimir Putin fez uma severa advertência na Conferência de Munique em 2007 (veja aqui) de que a Rússia não aceitaria a entrada da Ucrânia na aliança atlanticista, o que foi novamente ignorado pela OTAN.

Nesse contexto de guerra contra a Rússia, um longo processo de subalternização da Europa aos EUA ganhou velocidade, basta notar o modo como a Alemanha (considerada o “motor da Europa”), reagiu (ou não reagiu) ao ataque ao seu interesse econômico no caso da explosão dos gasodutos Nord Stream’s 1 e 2, que conduziam o gás natural da Rússia para a Europa ocidental (Laterza e Cabral, 2024).

Como resultado, a Alemanha hoje compra um gás mais poluente e mais caro dos EUA, ampliando seu processo de desindustrialização (veja aqui). A essa dependência econômica se soma a dependência militar dos países da OTAN ao complexo industrial militar dos EUA, explicitada pela guerra russo-ucraniana (Laterza e Cabral, 2024) (veja aqui), no entanto, ela é perceptível desde as primeiras guerras da pax americana ainda nos começos dos anos 1990 (Losurdo, 2020).

Fica evidente, como notou Antolio Gramsci (2007), que “a história dos Estados subordinados é explicada pela história dos Estados hegemônicos”, definindo claramente um colonialismo interno (veja aqui) ao “Ocidente Coletivo”, expresso nas relações de forças internas à OTAN, que se alia ou se desdobra em uma nova onda de regressão colonial.

No interior da OTAN há, portanto, uma clara subalternização dos países europeus à dominação de Washington, não apenas no que diz respeito aos recursos bélicos, mas sobretudo pela direção política estadunidense de tipo cesarista, o que cria cenas constrangedoras como a que vimos protagonizada pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ao chamar o presidente Donald Trump de “daddy” da Europa (veja aqui). Como vemos, ao passo que um mundo multipolar emerge, deslocando a hegemonia estadunidense, um equilíbrio cada vez mais catastrófico se manifesta através da guerra.

4.

Nesse novo contexto em que veem sua hegemonia ameaçada por potências cuja capacidade econômica e militar é inegável, como Rússia e China, os EUA procuram manter sua influência sobre regiões nas quais – ao menos desde o séc. XX – exercem uma direção inquestionável, isto é, nos Estados subalternos na geopolítica internacional.

No âmbito dessa tentativa de manter a hegemonia nesses territórios, o país guia do Ocidente se vê obrigado a apoiar “satélites” como Israel, mesmo em um contexto de barbárie como a que temos assistido na guerra de Israel contra o povo de Gaza. Nesse evento catastrófico o que presenciamos atônitos é o poderio militar dos EUA sendo utilizado para que Israel implante no Oriente Médio o que os sionistas chamam de “Grande Israel”, um projeto colonial de dimensões ciclópicas. (veja aqui)

No que diz respeito à América Latina, o que notamos é uma investida contra a soberania dos Estados da região, entendida pelo departamento de Estado dos EUA como sua “ilha política” (veja aqui), ou na linguagem aberta da atual gestão da Casa Branca, os EUA entenderiam a América Latina como seu “quintal” (veja aqui), lembrando os piores momentos da “doutrina Monroe”.

A crise gerada pela investida estadunidense contra a região terá, ao que tudo indica, como epicentro a República Bolivariana da Venezuela, que se encontra no momento da escrita deste texto em vias de ser sitiada por tropas de Washington, sob a alegação de uma nova guerra às drogas (veja aqui).

Por fim, mesmo o recente aceno de Donald Trump[2] à paz na Ucrânia não deixa de ter uma contradição implícita. A busca por uma paz momentânea com a Rússia não esconde o fato de que a OTAN e seu César miram uma guerra ainda de proporções maiores contra a República Popular da China (veja aqui).

Apesar de oficialmente reconhecerem a política de “uma única China”, os EUA reiteradamente provocam o país renascido da revolução comunista de 1949, e o fazem aqui novamente usando Taiwan como proxi, armando-o “até os dentes”, como afirma a mídia inglesa (veja aqui). Como vemos, mesmo a “paz” pode ser a guerra por outros meios.

É evidente que os EUA não podem fazer frente à aliança Rússia-China, mas isso não quer dizer que não possam voltar à dianteira militar ou tecnológica, recobrando sua posição e consenso sobre o Ocidente, algo que a seu modo, o presidente Donald Trump procura fazer. Mesmo que isso seja um objetivo de longo prazo dos poderes estadunidenses, o que podemos afirmar sem muita margem de erro é que um mundo com apenas uma potência hegemônica, uma pax americana, não deverá mais existir. Ou seja, a situação criada com a decretação do “fim da história” não deverá se repetir. Chegamos, pois, ao fim do “fim da história”.

*Hélio Ázara é professor de filosofia na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

*Luciana Aliaga é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Autora, entre outros livros, de Do sul ao Norte, uma introdução ao pensamento de Antonio Gramsci (Lutas Anticapital).

Referências

DUMAS, A. Napoleão: Uma biografia literária. São Paulo, Zahar, 2004.

FIGUES, O. Crimeia: A história da guerra que redesenhou o mapa da Europa no século XIX. Rio de Janeiro, Record, 2019.

FUKUYAMA, F. O fim da História e o último homem. Rio de Janeiro, Rocco, 1992.

GRAMSCI, A. Quaderni del carcere: edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 2007.

HITLER, A. Mein Kampf – Minha Luta. São Paulo, Centauro, 2016.

LATERZA, R. Q. & Cabral, R. P. Guerra na Ucrânia: Análises e Perspectivas. O Conflito Militar que está mudando a geopolítica mundial. São Paulo, D’Plácido, 2024.

LOSURDO, D. Colonialismo e luta anticolonial: desafios da revolução no século XXI. São Paulo, Boitempo, 2020.

LOSURDO, D. Um mundo sem guerras. A ideia da paz: das promessas do passado às tragédias do presente. São Paulo, Editora da UNESP, 2018

LOSURDO, D. Guerra e Revolução. Um século após outubro de 1917. São Paulo, Boitempo. 2017.

Notas

[1] “O BRICS é um agrupamento formado por onze países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Serve como foro de articulação político-diplomática de países do Sul Global e de cooperação nas mais diversas áreas” (cf. https://brics.br/pt-br/sobre-o-brics).

[2] O Encontro entre D. Trump e V. Putin ocorreu no dia 15 de agosto de 2025 para tratar de um possível armistício (cf. https://www.bbc.com/portuguese/articles/c17np7178k8o).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA