Por FLAVIO AGUIAR*

Um ensaio sobre o Brasil visto a partir das macro-narrativas da sua literatura e algumas outras artes

Portal de entrada

Ao contrário do personagem Garcin, de Huis Clos, de Sartre, não precisamos de um outro que revele nossa condenação a algum Inferno: nós já temos dentro de nós, além do condenado, o outro que nos condena. Afinal, nós já fomos quase tudo na vida: um outro sem eu; um eu perseguido pelos (seus) outros; um eu que na verdade era outro, ou um outro que na verdade era eu, filhos de um espaço controverso e convulso onde de repente todo mundo era do mundo todo; nós já fomos um nós em busca deles que deveriam ser nós, ou que nós deveríamos ser; agora, penso (logo hesito) somos um nós paciente da anomia e da anonímia vigentes nos últimos anos, em busca de um eu que passou e nos espera, de uma outra margem, de uma Ilha Afortunada que não sabemos qual seja, um eu cujo olhar cego para as coisas deste mundo nos encara com sua ironia civilizadora.

Primeiro Círculo

Cada cultura, na produção literária e fora dela, tem seus motivos, temas e enredos dominantes. Dispersas, e no entanto solidariamente ao longo do tempo, estas constantes, em suas variações e permanências, nos informam do que somos, do que deixamos de ser e do queremos ser. Elas são o mapa sempre completo e mutável de uma identidade, aqui compreendida não apenas como um reduto imóvel, mas como um universo cambiante daquilo com que nos identificamos, onde, no entanto, perdura um núcleo que reconhecemos com o uso do verbo “ser”. Elas (constantes) ou eles (enredos, temas e motivos que compõem um universo movente de mitos de origem) compões um “anel de saber”, um pulsar permanente de imagens que se reproduzem, se multiplicam, se negam, se atravessam se decompõem e se recompõem sem parar.

Assim alinhavam, deste nosso lado do Atlântico e ao sul da linha demarcada por quem definia o padrão desejável da espécie humana, uma espécie de Tordesilhas horizontal no mapa (i)mundo do etnocentrismo a princípio eurocêntrico, depois mais simplesmente norte-cêntrico, os processos e circuitos que formam a constelação Brasil na subgaláxia das nações colonizadas ou ex-tais ou ainda, como querem alguns, pós-tais, no vasto buraco negro, ou melhor, mestiço e misturado, que é a América Latina.

Segundo círculo

Quando começamos, ainda que timidamente, a deixar de ser um outro de uma metrópole empobrecida e distante, o primeiro grande enredo que nos empolgou, e a passo acelerado ao longo do século XIX, foi o da “comédia da integração nacional”. Pode-se descrever a ação principal deste enredo como a de arrancar a nação das sequelas e mazelas do “atrasado” submundo colonial para integra-la internamente, dando-lhe assim um lugar entre as nações civilizadas e modernas. Lembro de passagem que tomo “cômico” na acepção desenvolvida por Northrop Frye, por oposição a seu sentido de “trágico”. No primeiro predomina um sentido de integração, de aceitação o protagonista por parte de um corpo social a que ele almeja pertencer, enquanto no segundo predomina o sentido de sua exclusão, através de sua queda ou deslocamento.

No teatro, isto animou a comédia de costumes, simples, porém sincera, tão simpática e por vezes de excelente qualidade. Nela, onde se afiaram e se afirmaram Pena, Alencar, França Júnior, Macedo, Azevedo e até o crítico Machado de Assis, compôs-se uma linha de continuidade ao longo do século XIX que só teve paralelo no romance, e assim mesmo se levarmos em conta que Machado teve o insight de não querer começar tudo de novo e tocou-se de onde Alencar havia parado. Entretanto, deve-se reconhecer que não foi no teatro, mas no romance e na poesia, que se cristalizou o herói emblemático deste período: o índio.

Este catalisava, no plano do imaginário, a irrupção dramática do Império recém independente no cenário das emergências nacionais do século XIX. Entre todos os heróis e heroínas destaca-se o protagonista de O Guarani, que primeiro fez sucesso no rodapé de jornal para depois ser publicado em romance. Quando a palmeira, magicamente arrancada da terra pelo solitário guerreiro (mas na companhia da branca Ceci), flutua entre as águas e o céu, desaparecendo no horizonte, dissipam-se as fumaças das guerras e predações coloniais que levaram pelos ares o bravo e feroz Aimoré, os intrépidos e cúpidos aventureiros, e a casa inteira do nobre de estirpe e de caráter D. Antonio de Mariz. O ponto de fuga daquela palmeira, ninho de amor mestiço, pagão e batizado, leito de morte e berço universal, vertigem que inverte o rumo das caravelas europeias, é o nascimento da nova nação, aquela mesma, concreta no plano da linguagem, que emergia para o leitor nas páginas do jornal, circundada pelas notícias do mundo, do país e os anúncios em busca de escravos fugidos.

Mito poético, folhetim, romance, O Guarani virou peça de teatro e ainda se tornaria um bode exultório nacional, na feliz expressão de Paulo Emílio Salles Gomes, ao contracenar com os europeus no Scala de Milão graças à ópera de Carlos Gomes, com libreto em italiano de Antonio Scalvini e Carlo D’Orneville. Seus acordes iniciais ficariam embalsamados na abertura da Hora ou Voz do Brasil, já no século XX, até 1972, quando foram cassados manu militari e substituídos pela abertura do Hino da Independência, composto por D. Pedro I. Mas tão marcante é o tema musical do O Guarani, que, com a redemocratização do país, em 1985, ele voltou à abertura do programa radiofônico, ganhando uma versão feita pelo conjunto baiano Olodum.

Terceiro círculo

Naquela “comédia da integração” o “eu nacional”, de cujo ponto de vista tudo se escrevia, vive perseguindo seus “outros”, ou por eles é perseguido. O primeiro “outro” deste labirinto é a metrópole portuguesa, que, de nos dar um passado, como ainda acontece no drama Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias, publicado em 1846, passa a nos legar, segundo o olhar crescentemente crítico da época, uma aura de mediocridade, uma memória indesejável, uma aventura predatória e um sufoco dos anseios de independência. O segundo “outro” – invejado porém perigoso – é a sedutora civilização francesa, modelar e desviante, auréola ambicionada e cortesã temida, ponto de referência obrigatório dos valores da civilização “moderna”, mas espelho absorvente que poderia “nos” descaracterizar.

Finalmente, o terceiro “outro”, o nosso avesso cruel, era tudo aquilo que da aventura e desventura colonial tinha ficado por aqui, e que não podia mais ser simplesmente imputado ao passado português, embora nele pudesse ter origem: a herança “maldita” mas lucrativa da escravidão, a tacanhice provinciana, a mesquinharia de uma urbanidade mal escanhoada, o cerrado áspero, a caatinga hirsuta, a floresta pujante mas hostil, ao invés da doce campagne francesa, o quilombo ao invés da Vendéia, o aventureirismo ganancioso ao invés da solidez burguesa de alhures. A ideologia liberal e burguesa – “realidade” na Europa vista do Brasil – era aqui “utopia”.

Eis aí o “eu” perseguindo seus “outros” e por eles assombrado, um “eu” permanentemente diante do seu “avesso”, algo chinfrim e encravado entre alteridades mais poderosas do que ele. Trocando em miúdos: quem se aventurava nas lides literárias de uma “literatura brasileira” tinha de disputar espaço com a escrita mais poderosa que chegava da Europa, e que desfrutava da preferência e da admiração do potencial público leitor que, ao contrário do que se pensa, não era tão pequeno, porque era também um público “ouvinte” das leituras nos serões familiares ou nas “repúblicas” estudantis.

Quarto círculo

Logo antes do predomínio deste enredo cômico de integração nacional despontara outro que se pode compreender como uma “tragédia da alteridade”. Em meio à formação árcade nasciam Cepé, Cacambo e Lindóia, de Basílio da Gama; em meio aos prados, ribeiros e pastores da Grécia rediviva emergiam as pedras e penhas abruptas e tão mineiras, do angustiado Claudio Manoel da Costa, conforme a observação de Antonio Candido na Formação da Literatura Brasileira: Momentos Decisivos. Curiosa experiência algo trágica, onde o nativo aparece perdido e exilado em sua própria terra, e a lembrança pessoal como intrusão em paisagem alheia. São artimanhas da empresa colonial, que ainda hoje anima parte de nossa gente, em particular aqueles que, embora sem a grandeza ou a graça dos personagens acima citados, se sentem como degredados a viver onde não queriam ter nascido, suspirando nostalgicamente pelas paisagens europeias e os supermercados norte-americanos. São estes últimos condenados a serem eternas miniaturas, “outros sem eu”, bonecos falantes.

Dentro do enredo cômico de integração nacional já medravam sinais de desagregação: por exemplo, Rubião e Corpo-Santo, dentro e fora das páginas literárias e dos manicômios. O mais completo sinal de desagregação, o de que não éramos a novel nação das utopias redentoras da civilização, como queria o jovem Alencar, mas sim velho e caduco império escravocrata, encontra-se na obra do Machado maduro. Mas mesmo este tinha seu pé encravado no enredo da integração, fazendo-se, enquanto persona literária, outro “bode exultório”: primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, era escritor para Castilho nenhum botar defeito ou chamar de mero primo brasílico: um clássico da língua.

Quinto círculo

No segundo macroenredo dominante na nossa literatura, que constituirá o cerne e as bordas do ciclo seguinte, predominam impulsos de ordem trágica, dramas excludentes, trazendo à luz o que medrava às ocultas e às cegas sob o ciclo cômico da integração nacional: a tragédia da marginalidade. República Velha afora, essa tragédia será do migrante, e sua primeira realização plena é Os sertões, do jornalista Euclides da Cunha. Nela migrantes dos quatro cantos da miséria se reúnem no Belo Monte para o massacre que, com outros semelhantes, de que o do Contestado será o maior e mais longo, condecora o peito ufano de nossa República cordial.

Os ecos desta trágica epopeia vêm ressoar ainda no Grande sertão: veredas, que fecha o ciclo, e sob o mesmo ângulo da mestiçagem convulsa, em “Meu tio, o iauaretê”, ambos de Guimarães Rosa. São balizas desse ciclo trágico do migrante os conflitos de ocupação da terra e o soltarem-se as amarras do crescimento urbano, junto com a demolição do Velho e o erguimento do Novo Rio de Janeiro, que de sede da Corte migrou para tornar-se A Capital Federal, título de expressiva comédia de Artur Azevedo, embora ao final desta os protagonistas decidem re-emigrar de volta ao sertão mineiro, onde estaria o “verdadeiro Brasil” e sua riqueza econômica e cultural. Mas o mal, ou a passagem, já fora encetada.

Predomina no ciclo uma dialética emperrada entre o “velho” e o “novo”, entre a modernidade galopante e o primitivo Brasil, que comparece por vezes como alma penada, mutante mestiço, ora traço repulsivo para a mentalidade esbranquiçada que tentava se impingir ao país, ora maragunço, misto de maragato e jagunço endiabrado a promover resistências inesperadas. Por vezes ainda este “primitivo” poderá aparecer como traço pitoresco, um autêntico “luar do sertão” que contracena com a paisagem urbana em que a brasilidade vai se enjaulando.

O Brasil migra por inteiro. Tudo muda de lugar, onde antes os gaúchos gauchavam, os caipiras caipiravam, os sertanejos sertãozavam, os roceiros roçavam, os negros negravam, as sinhás costuravam, enquanto os políticos adoçavam seu café-com-leite com mercancías caras importadas da Europa. O povo, em que já se misturavam levas de imigrantes da Europa e do Japão, fosse cliente nas fazendas ou habitante dos cortiços, que comesse charque quando houvesse, ao invés de dedos e anéis.

A tragédia do migrante contracena com uma incipiente comédia da urbanidade-criança, em que sobrevive por longo tempo a comédia de costumes que vai afinal expirar, em seu momento de glória, nos braços de Procópio Ferreira, grande ator feioso, porém galante, como o país. Macunaíma se veste de turista aprendiz e sai a redefinir o Brasil, terminando estrela no céu e no regaço da imigração italiana, em São Paulo. Os gaúchos, que pareciam desaparecer no tempo, voz evanescente anotada por Simões Lopes Neto, acabaram por amarrar os cavalos no obelisco da Cinelândia e outras pendências pelos cartórios e boates da Capital Federal, como nos conta, algumas décadas mais tarde, Érico Veríssimo.

Mesmo o personagem de Os ratos, de Dionélio Machado, tão urbano, migra do arrabalde onde mora, de bonde, para o centro da cidade e à mágica labiríntica da roleta, à cata dos mirreis de sua insônia. Policarpo Quaresma faz de sua via-crucis a migração urbana de um Brasil que se esvai em violência, e o que será o Amanuense Belmiro senão u’a alma docemente expulsa de um tempo utopicamente tranquilo que migrava, por inteiro, para o além? E há Lupicínios, Pedro Raimundo e Gonzagas, exilados europeus e aristocratas antropófagos, Fabianos, Sinhás Vitórias e Abelardos, a migração infernal de Graciliano nos porões desse Brasil emergente para a modernidade, como nos conta em Memórias do Cárcere.

Sobre o fogo morto dos engenhos cresce o Getúlio da Esplanada do Castelo, inaugurando, na sua campanha presidencial, a era dos comícios e de uma nova dramaturgia política, o Getúlio que em 24 de agosto de 1954 vai se tornar o corpo detonando em tragédia a história desse eu que na verdade era outro, esse outro que na verdade era seu eu, filhos de um espaço controverso e convulso em que de repente todo mundo era do mundo todo.

Nesse espaço o índio não é mais herói, mas motivo de espelhamento irônico. O exemplo mais óbvio é o do Manifesto Antropófago, também o já aludido Macunaíma. De qualquer modo, este ciclo também possui seu herói emblemático: é o Capitão Prestes da Coluna, o Cavaleiro da Esperança, o migrante de um Novo Mundo, em cuja trilha se redefine o espaço da pátria, ampliando para o mundo todo a caminhada dramática dos 18 do Forte, e mais uma vez, como o mesmo Guarani de antanho, nos fazendo contracenar no grão-cenário das óperas universais, que agora ensaiavam Revoluções e Grandes Guerras. O casamento com Olga Benário e a tragédia subsequente unem, num só enlace e desenlace dramático, o “local” e o “universal”.

Sexto círculo

O próximo ciclo será preparado dentro da urbanidade incipiente que crescera na primeira metade do século XX: no pós-guerra e pós-Estado Novo entramos de peito aberto na “comédia do nacional-popular”. Neste novo ciclo que irá morrer em espetáculos de televisão já nas águas do regime ditatorial de 1964 (vide “Malu Mulher”, “Carga Pesada”, “Plantão de Polícia”, os Casos Especiais da Globo, Gota d’Água no teatro) um Brasil já densamente urbanizado retém a seca nordestina como pendão a redimir, calvário universalmente exemplar do homem socialmente despossuído, desassistido, diante da natureza adversa: Morte e Vida Severina, deslumbrando Nancy, em 1965, está em gestação. Nele se dá entronização de “o povo” na cultura, logo ele, ainda tão jovem, mal crismado em 1930 e já no reformatório para menores no Estado Novo, em 1937.

Ele agora se vê obrigado a se virar como pode, como Deus ajuda e as autoridades permitem nesse autêntico curso supletivo de democracia que foi o chamado pejorativamente de “período populista” entre 1945 e 1964. Tudo parece, é claro, ou um caso de amor entre Eliana e Anselmo Duarte ou uma aventura à la Oscarito e Grande Otelo, com trilha sonora de Carmem Miranda e no fundo alguns acordes desafinados da bossa-nova e da poesia de vanguarda.

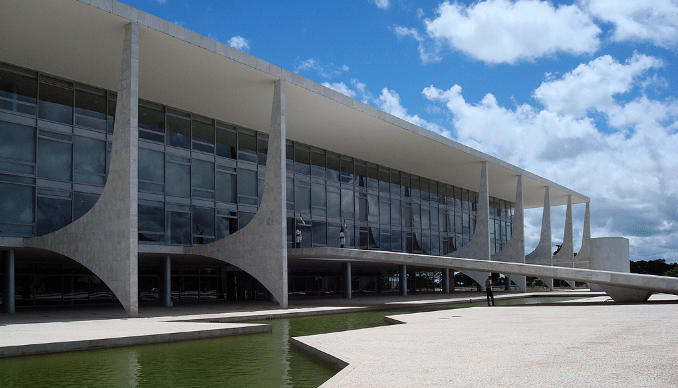

A comédia do nacional-popular galopa de crina solta na fé oratória da poesia engajada, nos violões de rua que prometem o dia para logo; também navega solta no esforço retórico da própria poesia de vanguarda que, batendo-se muitas vezes com a anterior, dedica-se com afinco à auto-propaganda, propondo-se como elemento imprescindível da modernização da inteligência nacional: “poesia de exportação”, quem não lembra? Nesta comédia multiplicam-se os heróis emblemáticos, saindo das páginas literárias para o noticiário dos jornais, do rádio e da incipiente TV. Cresce a figura do “político populista”, herdeiro de um cadáver que ficará imortalizado na Carta Testamento de 1954; o Zé Bebelo, de Grande sertão: veredas, também vai se apresentar como candidato a deputado e também como um dos herdeiros do cadáver de Joca Ramiro, aquele que quando se levantava parecia erguer toda a natureza com ele. Outros heróis do nacional-popular são o candango que constrói Brasília e o migrante do campo que se fixa operário (o migrante Fabiano começa gestar o futuro presidente-sindicalista do Brasil…).

Talvez o herói mais emblemático deste momento seja o jogador de futebol, que aparece imortalizado no samba inesquecível e nada ufanista do boêmio Tulio Piva: “Do Oiapoque ao Chuí/Corre uma alegria/Como eu nunca vi/É que o Brasil/Lá nos campos da Europa/Deu um baile/Dançou samba/E trouxe a Copa…”, …em 1958. O escrete (assim se falava) canarinho que deslumbrou o mundo a partir da Suécia era uma coleção de personagens consagrados nas artes brasileiras subitamente encarnados dentro das mágicas quatro linhas do esporte que deixava de ser “bretão”, como também se falava, para tornar-se decididamente “nacional”.

Tomo por base o time que enfrentou os suecos na final, e que ficou para todo sempre encravado no panteão dos heróis nacionais. O goleiro Gilmar, elegante e sempre bem colocado como um lorde; na lateral direita Djalma Santos, forte quilombola a desancar com suas arrancadas de apoio os bandeirantes europeus; na zaga central Bellini, digno de ser um galã de cinema; a seu lado o quarto zagueiro Orlando, pequeno, mas eficiente como um office-boy compenetrado; na lateral esquerda Nilton Santos, com seu bigodinho de malandro, também avançando como no gol que marcou na estreia contra a Áustria; no meio do campo, Zito, agressivo e mandão em campo, como um executivo ou capitalista moderno deveria ser, distribuindo o jogo; a seu lado Didi, que Nelson Rodrigues apelidara de “Príncipe Etíope”, dizendo que ele corria com um manto de arminho nos ombros; na ponta direita, o Garrincha de pernas tortas, o tico-tico no fubá em campo, levando com ele a capacidade de improvisação e de “viração” do artista brasileiro, com esta sensação de sempre fazer das pernas coração e de ser um irregular na (des)ordem das coisas; Vavá, caboclo corajoso e algo bronco, marretando defesas, matando bola na canela, batendo de frente, de lado e de costas, roçando as defesas inimigas como que roça inço e erva daninha; Pelé, o país ainda menino, lembrando o final de Orfeu do Carnaval, em que as crianças dançam no lugar do poeta órfico morto (no filme o ator principal era outro jogador de futebol, Breno Mello); por fim, na ponta-esquerda, Zagallo, esforçadinho como a classe média, fazendo ligações, prestativo e sempre útil, sem brilhantismos, mas muito coração, garra e trabalho, com o reconhecimento de suas limitações: resultado, seria o técnico em 1970.

Nunca um time de futebol encarnou de modo tão completo o Grande Teatro Nacional, com gestus brechtianamente concebidos, sobretudo da parte de Didi, eleito o melhor jogador da Copa, merecedor então do título de “rei”, que herdava de Friedenreich e passaria depois para Pelé. Gestus: momentos emblemáticos, como aquele em que, na semifinal contra a França, Didi resolveu que tinha de passar a bola pelo meio das pernas do astro francês Kopa, que vinha com grande fama favorita, para mostrar quem mandava no meio de campo; ou como aquele quando o Brasil, na final contra a Suécia, levou o primeiro gol aos quatro minutos de jogo, e Didi apanhou a bola no fundo das redes, levou-a a passo lento e cadenciado ao meio do campo, onde, segundo a legenda, teria dito: “Vamos acabar com esses gringos”. E acabaram.

Sétimo círculo

Os principais espetáculos do Grande Teatro Nacional deste ciclo já se apresentaram: a construção/sagração de Brasília e a vitória de 58 na Suécia, de que de 62 no Chile seria significativo, mas pálido arremedo, embora – perigoso sinal dos tempos – Garrincha, que só driblava para a direita em 58, começasse a driblar para a esquerda, contra os ingleses. Pode-se descrever a ação deste espetáculo como a de integrar a nação num movimento ascensional, do crônico atraso para a modernidade desenvolta, com lei, parlamento e até tivemos um breve parlamentarismo cordial, aprovado às pressas para evitar uma guerra civil em 1961, embora logo derrubado por plebiscito em 1963. Vivíamos a promoção de país agrário, dominado por oligarquias rurais, a um país predominantemente burguês, urbano e industrializado.

Com a inauguração de Brasília, com seu formato de avião, o Brasil parecia de fato decolar em direção ao futuro. O voo foi logo abatido a tiros pelo Golpe de 1* de abril de 1964. Ainda assim, pode-se dizer que a última grande realização deste ciclo foi a Copa de 1970, primeira com transmissão direta pela TV, com alcance nacional, já sob os coturnos e com as algemas da Ditadura, quando Pelé, o herói-menino-prodígio de 1958 transubstanciou-se no craque-café de exportação para americano ver. Para justificar esta menção retroativa ao ciclo nacional-popular lembro da firme determinação de nós, das esquerdas, de que não torceríamos pelo Brasil, promessa vã que estremeceu quando Ladislav Petrás inaugurou o placar na partida de estreia contra a Tchecoeslováquia e se esfumou de vez quando Rivelino empatou o jogo, que terminaria em 4 x 1 para o Brasil.

A comédia do nacional-popular começou a se fanar com o golpe de 64, embora ganhasse ainda uma sobre-vida em várias artes, como a Música Popular (disputando espaço com a Jovem Guarda), no Teatro, na Poesia. Em 1968, com o Ato 5, instalou-se o Teatro do Absurdo na cena nacional, com a intensificação das câmaras de tortura, os assassinatos e os desaparecimentos, o exílio, as perseguições, enfim, o terrorismo de Estado, com a pregação oficial da mentira afirmando que nada disto acontecia. O que melhor simboliza este período é a recuperação da obra do dramaturgo do século XIX, Qorpo-Santo, apresentado, na locurália de suas comédias, como precursor de Beckett, Ionesco, Jarry, Genet e tantos outros, novo “bode exultório”, sublinhando a ideia de que as vanguardas europeias já estavam no nosso bolso do colete. Sobre ele, diria Carlos Drummond de Andrade, em poema publicando no Correio da Manhã em 26/05/1968, intitulado “Relatório de Maio”: “sem desbancar MacLuhan, Chacrinha,/e o teatro do absurdo institucionalizado/Qorpo-Santo é quem tinha razão/naquele maio(…)”.

Oitavo Círculo

A partir daquela Copa do Mundo de 1970, entramos em novo ciclo-enredo, cujos acordes reverberam até hoje. Ele pode ser descrito, naqueles anos 70, como o de uma atualização do mito ancestral do herói civilizador, navegando por entre os romances e memórias da ditadura, o então renascente indianismo praticado por Antonio Callado, como em Sempreviva, por Darcy Ribeiro, em Maíra, reaparecendo ele também nos comícios-monstro das campanhas pelas diretas, na praça pública. Revigorou-se o restabelecimento do coloquial em poesia, do feminino, da negritude na escrita e no teatro, imagens da fragmentação daquele “eu nacional” tão buscado quanto perdido.

Diante da anonímia do consumo por parte de uma classe média seduzida pelo milagre econômico dos anos Médici, que logo viu o sonho da casa própria se transformar no pesadelo da prestação, cresceu um começo de enredo trágico que pode se chamar de a litania pelo herói morto. Como já mencionei de passagem, o espetáculo central deste novo núcleo entronizado nas nossas meta-narrativas eclodiu naquelas grandes manifestações pelas diretas-já. Nestas, um dos momentos culminantes era sempre a evocação “daquele ou daqueles que passaram”. As imagens se embaralham na minha memória: a multidão cantando Vandré em São Paulo, o milhão de pessoas tomando, no Rio de Janeiro, a avenida-corpo chamada Presidente Vargas, distribuída em cruz pela avenida Rio Branco, Fafá de Belém chamando o Menestrel das Alagoas, há pouco falecido, a própria voz do Menestrel abençoando aquele fervor e fervilhar de corpos, bem-vinda voz gravada e emanando não se sabia bem de onde, mas nos devolvendo o sentido de um futuro.

Esse chamado pelo futuro que vem do passado reaparecia, em imagens, no filme Jango, direção de Silvio Tendler, lançado em 1984, no retorno ao solo pátrio daquele anti-herói soterrado no exílio por sua indecisão inflexível, tornado subitamente melancólico e algo grandioso em sua precariedade. Num dos momentos mais solenes do filme os carros do cortejo fúnebre adentram a Ponte Internacional que une Paso de los Libres, na Argentina, a Uruguaiana, no Brasil, levando o único Presidente da República que morreu no exílio, ombreando com o Imperador D. Pedro II (não se pode dizer que D. Pedro I morrera “exilado”).

Aquela cena simbolizava o (nosso) corpo amputado que retornava de um outro mundo, um “além” que mostrava a indigência política do “aquém” a que fôramos reduzidos. A busca do corpo desaparecido é tema também de Feliz Ano Velho, autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, de 1982, que virou peça de teatro e filme. A busca do corpo que ficara mutilado depois do acidente sofrido pelo protagonista espelha a busca pelo corpo do pai, deputado morto nos porões da ditadura, em 1971, cujo cadáver está desaparecido até hoje. Uma nação em busca de seus corpos e de seu próprio corpo desaparecido: eis o tema central da litania pelo herói morto a que me referia. Este ciclo-enredo não nos abandonou até hoje, comparecendo nos sucessivos relatos de desaparecimentos e assassinatos políticos, prisões e torturas sofridas nos tempos da Ditadura, como no romance K (2011), de Bernardo Kucinski, já traduzido em algumas outras línguas, narrando a busca do corpo e da memória da irmã assassinada com o marido em 1974. Este tema se renova neste momento conturbado da vida nacional, com pesquisadores, jornalistas, professores, políticos forçados a abandonar o país devido a ameaças e perseguições promovidas pela intolerância fomentada a partir do próprio ocupante do Palácio do Planalto.

Este ciclo que ainda não se fechou convive com outros, que foram se abrindo ainda durante a Ditadura e se ampliaram de modo formidável depois da redemocratização, a partir de 1985.

Houve uma ampliação qualitativa e quantitativa daquilo que era visto como “fiapos” da construção do “eu nacional” que os transformou em temas e motivos centrais da produção cultural contemporânea: a busca identitária das ra_ízes e florações de vários núcleos que eram vistos como “complementares” e passaram a ser “protagonistas de primeiro plano”: identidades femininas, LGBTQIs, afros, imigrantes, quilombolas e outras. Ainda que cada uma delas dispute a primazia dos holofotes, todas se ajudam entre si, pois _é sua multiplicidade que lhes garante o maior impacto sobre a cena das artes e da produção intelectual ensaística. É como se um vitral se estilhaçasse e cada fragmento adquirisse luz própria, mas ainda assim compondo um todo e dele fazendo parte. Foram excepcionalmente potenciadas pela proliferação das redes sociais nos meios virtuais de divulgação. Esta tendência ganhou especial dimensão nos “saraus literários” promovidos nas periferias das grandes cidades brasileiras, com participação de rádios comunitárias.

Essa ampliação das mídias de comunicação se tornou ela mesma um tema em si. De um lado há uma insistência midiática nisto como um setor da ponta de moderna tecnologia que nos vai conduzir aos reinos da “modernidade”, nos tornando “contemporâneos do tempo presente”. Antes a informática era uma espécie de “condomínio para executivos”. Hoje é patrimônio comum de todo mundo.

Cresceu desmesuradamente o inferno borbulhante da violência cotidiana, nas ruas, nos campos e nos meios de informação. Apresentada muitas vezes como parte inerente do nosso “caráter nacional”, seja para louvar a repressão policial ou para critica-la também, essa violência espelhada de muitas maneiras agride de modo permanente a nossa busca pela “modernidade”, vista como utopia dos “países avançados”.

Esse universo da violência é contratemperado pelo da “religiosidade apoplética”, que recentemente entrou para os anais da política como pilar central do movimento que nos levou a ter, pela primeira vez na história, um governante que é, declaradamente, um charlatão, como charlatães são os pastores e demais religiosos que exploram este povo desesperado em busca de consolo transcendente. Há um ciclo milenarista em curso, que não se restringe aos pobres. O primitivo somos todos nós.

O movimento da charlatanice como forma de discurso político se apoiou sobretudo na mídia mainstream, com suas narrativas sobre a “corrupção inerente” ao Brasil, ou “inerente às esquerdas”, onde o discurso conservador é hegemônico desde os anos 50, impondo uma contínua tentativa de regressão histórica e de formas de censura do pensamento para evitar aquilo que Millôr Fernandes, tempos atrás, chamava de “livre pensar é só pensar”. A mídia mainstream disputa com o pensamento acadêmico o privilégio de canonizar aquilo que é reconhecido como pertinente na análise do Brasil e de seu acesso à “modernidade”. Provinciano, cada vez mais desfocado em relação ao que de fato se desenrola no que vê como “o mundo desenvolvido”, o discurso dominante nesta mídia mainstream promove uma desconstrução das tentativas reais de diminuir as mazelas sociais brasileiras, defendendo sempre, de modo implícito, nossa inferioridade diante de outros povos e nações. Ultimamente dilui as responsabilidades sociais em frases de efeito como “falhamos como nação”, ou outras de igual calibre.

Neste particular, cabe uma observação complementar. Durante os anos 30, 40, até os contrafortes dos 60, o pensamento conservador e mesmo o reacionário deram substancial contribuição para o desenvolvimento dos grandes ciclos das meta-narrativas aqui descritos. Basta pensar nos movimentos de direita durante o período das vanguardas dos anos 20 e 30, o pensamento católico neste momento e em seguida, quando desfrutamos de criações como as de Plínio Salgado, Menotti del Picchia, Gustavo Corção, Augusto Frederico Schmitt, chegando até o Rubem Fonseca pré-64 e o Nelson Rodrigues de todos os tempos. Desde os tempos da Ditadura de 64 esta contribuição foi minguando, e embora exista ainda em nichos como o da música sertaneja, além de outras, sua contribuição para produções artísticas relevantes é próxima do zero.

Face a esta multiplicação fragmentária de “eus” em busca de novos “nós”, deve-se considerar que a apropriação da palavra permanece como um elemento-chave da contínua reelaboração de nossos mitos de origem. O acesso à palavra como direito é continuamente tematizado, mesmo quando isto se dê para além de um meio explicitamente verbal ou escrito como é a literatura. O acesso à palavra diante ou em nome de um coletivo catalisa o acesso à condição humana. Talvez no futebol isto transpareça de modo mais claro.

A vitória só se concretiza no grito de “gol”, ou no murmúrio ensurdecedor diante de sua falha. Tão necessário é o grito que hoje, diante das limitações impostas pela pandemia que nos assola, nos jogos sem torcida se providenciam alto-falantes e gravações que imitam os gritos do estádio, assim como nas gravações de antigamente, nas tevês, se imitavam os mesmos gritos nos programas noturnos que reproduziam os momentos culminantes dos jogos anteriores.

O cortejo da “ascensão à palavra” na nossa cultura é imenso. Cito alguns exemplos:

Pedro, o escravo de O demônio familiar, de Alencar. Peri e a guerreira Iracema, do mesmo autor.

Machado de Assis, valorizado na crítica por ascender à condição de “escritor universal”, ao lado de Joyce, Virginia Woolf e tantos mais.

A narração patética da inexplicável resistência no Belo Monte, de Os sertões.

O pacato, depois de inquieto, narrador Riobaldo, pactário que duvida de seu pacto.

O Avá, de Maíra, que no final do romance tenta reinventar a Bíblia na língua de seu povo.

As tantas memórias do cárcere que rememoram as atrocidades do nosso Brasil, desde depoimentos como Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos até as mais recentes, muitas delas hoje dispersas pela internet.

Nono círculo

Ao longo dos ciclos aqui descritos a imagem do índio – me refiro aos personagens literários assim identificados – é uma espécie de termômetro cujo reaparecimento constante indica a necessidade permanente de repensarmos identidades e origens. Este personagem, em sua “nudez”, em seu “primitivismo”, sua proximidade com a natureza e até mesmo sua quase identificação com ela, está situado no nosso imaginário próximo à noção de “fonte”, “origem”, “começo”, “irrupção primeira”.

É verdade que nos últimos tempos estas imagens ganharam novos contornos, com índios aparecendo lado a lado com aparelhos da mais alta tecnologia, como rádios e computadores. Ainda assim, frequentemente ele aparecia e às vezes anda aparece como alguém “desprovido de tecnologias complexas”, mas totalmente provido de seu corpo. O último ciclo aqui identificado antes do que chamei de “a fragmentação do vitral estilhaçado”, o do “lamento pelo herói morto”, roça um mito identificado por Sérgio Buarque de Hollanda no seu Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil, qual seja, o do herói civilizador, em que se misturam motivos cristãos trazidos pelos jesuítas e suas interpretações sobre narrativas que encontraram entre os nativos que procuravam catequizar e “reduzir” nas missões.

Este personagem fabuloso, vindo de paragens desconhecidas, de um “aquém”, semeou as formas de vida conhecidas na transição da vida nômade para a sedentária, e depois, muitas vezes perseguido, se retirou para um “além”, que pode ser uma ilha, onde ao mesmo tempo espera seus aprendizes e os mira com seu olhar condescendente e irônico. A esse mito do “herói civilizador” juntaram-se outros, como o da herança sebastianista: vide os episódios de vários dos conflitos e massacres no campo que marcaram a vida brasileira, interpretados com maior ou menor precisão como “messiânicos”.

Diante dos nossos presentes continuamente ameaçados pela devastação de direitos duramente conquistados, muitas vezes só nos resta dizer diante destes personagens que vêm nos socorrer desde um “passado” que aponta para um “futuro possível”, essa multidão incansável de Sepés, Peris, Macunaímas, Avás, Iracemas, Lindóias, Cacambos, Uiaras, Jupiras, Cacambos, os mais recentes Yanomamis do filme A última floresta (2021), dirigido por Luiz Bolognesi, roteiro dele e de David Kopenawa Yanomami, e tantos e tantas outros e outras: “rogai por nós que recorremos a vós”.

Não é necessário um grande esforço para se perceber, como constante nestas viagens entre passado, presente e futuro, a visão de um mundo ínfero, confuso, fragmentário, arcaico, anacrônico ou outro adjetivo com que se queira iluminar estas paragens recônditas, seja a sério ou no tom paródico, seja no enredo cômico ou no trágico, de onde se deseja sair, mas que é necessário penetrar em busca da contemplação epifânica de algum segredo oculto que revelará “nossa verdadeira natureza”.

Aí se juntam, num redemoinho fantástico e digno da noite de Walpurgis dos dois Faustos de Goethe, ocas, casas grandes e senzalas, a lama que persistia na então moderna e afrancesada rua do Ouvidor do Rio Imperial ao lado da herança maldita da escravidão, o silêncio irredutível dos derrotados em Canudos e a barbárie dos vencedores com seus canhoneios e suas degolas, toda a violência de nossas guerras civis, as atrocidades da Guerra do Paraguai, as salas de tortura do Estado Novo e as da Ditadura de 64, evocadas nas narrativas espasmódicas, as veredas pactárias de Grande Sertão e o ríctus macabro dos Hermógenes da vida, o porão do navio de Memórias do Cárcere, e tantos outros socavões, grotas e quebradas de nossa memória e de nosso esquecimento. A tudo isto se soma a angústia de contemplarmos na cabine de comando do avião-Brasília, outrora avião com promessas de futuro, um charlatão com sua tropa de outros charlatães, a mascar tudo, passado, presente e futuro, como se fosse um chiclete que lhe deu o Tio Sam.

Coda

A busca daquela epifania ínfera pode-se dar dentro de um impulso cômico, ascensional, de integração a um outro tempo que nos absolva, ou com um impulso trágico, de constatação de que, como os desterrados do Inferno de Dante, estamos condenados a sermos para sempre nós mesmos, impossibilitados de qualquer transcendência, ou ainda em misturas variadas de ambos os impulsos, na tragicomédia que estamos acostumados a ver e encenar. Em todo caso, estaremos sempre buscando aquele olhar “outro”, daquele nosso “eu” que se foi para o resguardo de uma outra margem, e que poderia, na eventualidade de seu retorno, nos redimir da anonímia que continuamente nos ameaça.

*Flávio Aguiar, jornalista e escritor, é professor aposentado de literatura brasileira na USP. Autor, entre outros livros, de Crônicas do mundo ao revés (Boitempo).

Este ensaio é uma versão revista e ampliada de um outro homônimo, publicado na revista Língua e Literatura, edição de 1986.