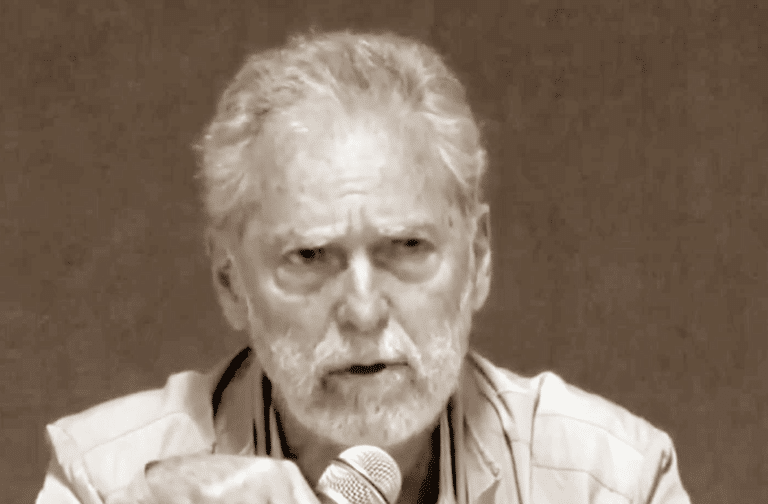

Por FRANCISCO AFONSO PEREIRA TORRES*

O realismo tem sido a teoria dominante no estudo das relações internacionais, desde o final da Segunda Guerra Mundial

Três eventos geopolíticos de primeira magnitude abalaram o panorama internacional nos 75 anos que transcorreram desde 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas – ONU, até os dias de hoje: (1) a unificação europeia; (2) a desintegração da União Soviética e (3) o crescimento econômico sem precedentes da China, sobretudo durante as últimas três décadas.

Chegamos, assim, ao cenário internacional no qual três polos de poder consolidados se desenham nitidamente no contexto atual: os EUA e a Rússia, sucessora do império soviético, antigos contendores da Guerra Fria, acrescidos da China, a maior economia do planeta durante quase toda a história da humanidade, até o surgimento da Revolução Industrial. A esses três polos consolidados de poder, poder-se-ia acrescer o novo polo aspirante de poder mundial: a União Europeia, sobretudo após a assinatura do Tratado de Lisboa, em 2009. A Europa atual, impulsionada pela França de Emmanuel Macron e pela Alemanha de Angela Merkel, compreende nitidamente que, nessa nova conjuntura internacional, não há mais espaço para que os Estados-nação europeus atuem de forma isolada.

Segundo uma das teorias clássicas mais relevantes do estudo de relações internacionais, chamada teoria do realismo, a principal característica dos sistemas internacionais, sejam eles unipolares ou multipolares, é o fato de que os polos de poder hegemônico tentam sempre garantir sua hegemonia. O realismo tem sido, de fato, a teoria dominante no estudo das relações internacionais, desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Partindo de premissas estabelecidas por autores clássicos, como Tucídides, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e Max Weber, o realismo contempla o sistema internacional como um sistema político desprovido de uma autoridade central de polícia, no qual não há o monopólio do uso da força. Nesse cenário essencialmente caótico, composto por entidades soberanas em permanente competição entre si, prevalece a máxima da “Realpolitik”, segundo a qual Estados não têm amigos, mas, sim, interesses.

Dentro da perspectiva teórica do realismo, a garantia da hegemonia pelo polo hegemônico está para o estudo das relações internacionais da mesma forma como a sobrevivência das espécies está para a biologia: parece ser-lhe a marca mais nítida e constante, a característica mais evidente, em todos os objetos e épocas de estudo. As estratégias podem variar. Os objetivos, contudo, parecem ser sempre os mesmos: as espécies buscam sobreviver, por meio da adaptação ao meio. De modo análogo, os estados ou impérios hegemônicos buscam conservar sempre sua hegemonia e evitar sua “demise”, seu desaparecimento.

Se olharmos para a história da humanidade, nos últimos dois milênios, veremos que esse padrão “hobesiano” das relações internacionais se confirma no decorrer dos séculos. Todos os principais impérios buscaram preservar sua hegemonia: os romanos, os chineses, os mongóis, os persas, o império dos Habsburgos. O mesmo se aplica aos grandes estados-nação, surgidos mais recentemente: a Espanha e a França. Aplica-se também ao império britânico, o maior império territorial da história da humanidade, e ao império americano, o ator preponderante no sistema internacional hodierno. Todos, à sua maneira, lutaram e ainda lutam arduamente para preservar sua preponderância.

Evidentemente, da mesma maneira como ocorre com a sobrevivência das espécies, na qual cada uma concebe sua estratégia única de permanência, os Impérios e Estados diferem nas estratégias e táticas que adotam para garantir sua hegemonia. Há entre eles, entretanto, uma constante: assim como as espécies vivas parecem ser unânimes em buscar a sobrevivência por meio da melhor adaptação ao meio (em biologia, a lição de Darwin permanece universal), também os Impérios e Estados parecem ter sua lei máxima. Por um lado, buscam preservar o seu poder, evitando sua desintegração ou desmembramento. Por outro, tentam evitar que surjam novos Estados ou novas coalizões de Estados que possam ser fortes o suficiente, de modo individual ou coletivo, para ameaçar o status quo e, portanto, ameaçar sua supremacia. São essas as premissas estruturantes do realismo como teoria mais universal das relações exteriores.

Para evitar que tais oponentes surjam, com força suficiente para subtrair-lhes o poder hegemônico conquistado, os Impérios ou Estados utilizam-se de duas estratégias: a guerra preventiva, cujo objetivo é aniquilar, ainda na raiz, todo potencial de ameaça à sua hegemonia; e a tática expressa pela máxima romana “divide et impera“, dividir para conquistar.

Os romanos devastaram Cartago (“delenda Cartago”); os Habsburgos tentaram (e conseguiram!) evitar por séculos a unificação alemã; os britânicos tentaram, sem sucesso, mas com muito custo e sacrifício, impedir a independência e a unificação americana. Henry Kissinger, em seu brilhante livro “Diplomacia”, refere-se à história da política exterior do Reino Unido como tendo sempre tido um único sentido mais profundo: evitar a unificação da Europa continental, com a consequente criação de um superestado que pudesse ameaçar a sua soberania ou a sua hegemonia. Segundo Kissinger, os britânicos resistiram a Napoleão e a Hitler, sobretudo, em função do fato de que ambos representavam a ameaça de unificação europeia. Aplicavam à risca, nesse sentido, o preceito romano de que um inimigo unificado e poderoso poderia representar ameaça concreta a sua hegemonia.

Em um contexto atual, a teoria do realismo das relações internacionais parece fornecer explicação plausível para as profundas transformações pelas quais passa o sistema internacional, desde a posse de Donald Trump, nos EUA. Se, por um lado, a política externa norte-americana sempre oscilou entre o realismo e o idealismo (a ONU foi um projeto americano, inspirado no idealismo), as políticas externas da Rússia e da China em tempos modernos, por outro lado, sempre tiveram enorme constância, apesar de nuances e abordagens bem distintas: são profundamente realistas em suas essências.

O apoio decidido e eufórico de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, à saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit); o simbolismo de seus ataques dirigidos à Alemanha; a escolha estratégica da Polônia para sua primeira visita bilateral ao continente europeu; os repetidos ataques às instituições multilaterais como a ONU, a OMC e a OMS, revelam que a política externa dos EUA parece ter sofrido guinada profunda rumo ao realismo, em anos recentes.

De fato, ainda que, no passado, dois polos mundiais (China e Rússia) adotassem postura realista, o terceiro e mais relevante para o sistema internacional (EUA) oscilava entre o realismo e o idealismo. A tensão entre realismo e idealismo permanecia, portanto, presente. O multilateralismo ainda não havia sofrido seus golpes mais mortais. A guinada recente da política externa americana alterou, contudo, esse quadro e gerou alinhamento dos três polos de poder mundial em torno de pressupostos realistas. A conclusão evidente desse alinhamento das potências, do ponto de vista da adoção de tais pressupostos é que, como já se pode observar nitidamente, acentuam-se, no mundo atual, as tendências de acirramento das disputas e de enfraquecimento dos mecanismos multilaterais de cooperação.

Em recente artigo sobre o resultado da primeira reunião do G-20 em que Trump participou, a prestigiada revista “The Economist” afirma que “no passado recente, os alemães desenvolveram a noção de uma Europa coesa, governada a partir de Bruxelas, controlada pelos alemães, mas subscrita e garantida pelo poderio americano”. A revista acrescenta: “agora, os alemães temem um futuro em que pessoas poderosas em Washington, em Moscou e em Pequim dividam a Europa e a repartam em pedacinhos”. Ao que tudo indica, de fato, dois dos três polos consolidados de poder (EUA e Rússia) parecem ter atualmente, conforme seria previsto pela teoria do realismo nas relações internacionais, um interesse compartilhado: evitar a emergência de um quarto polo de poder: o polo aspirante, a Europa.

O caso concreto dos EUA não correspondia às previsões da teoria do realismo. Talvez em função das oscilações entre o realismo e o idealismo, os EUA, que haviam se oposto visceralmente ao surgimento da União Soviética e da China como polos de poder (a política de “contenção” à União Soviética e de oposição à reunificação da China com Taiwan são os melhores exemplos disso), não somente haviam consentido com a unificação europeia, como também lhe forneciam sustentação geopolítica e militar, por meio da cooperação transatlântica e da Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN.

Esse consentimento e esse apoio à unidade europeia, aparentemente paradoxais, pareciam contradizer a previsão realista, que teria esperado oposição vigorosa do poder hegemônico a toda possibilidade de surgimento de polo aspirante de poder que pudesse lhe ameaçar a hegemonia ou com ela competir. Compreende-se tal apoio, contudo, no contexto da Guerra Fria e do imperativo de contenção do comunismo, segundo a teoria americana prevalecente nas relações internacionais do pós-guerra.

A oscilação dos EUA entre o realismo e o idealismo parece ter cedido lugar, nos dias atuais, a uma opção determinada pelo realismo como tentativa de frear o longo processo de declínio americano, em termos de poder econômico e político relativos. Donald Trump, mais do que um presidente excêntrico, como supõem algumas almas desinformadas, parece querer representar essa opção pelo realismo, deliberada e conscientemente.

Durante a Conferência de Segurança de Munique, em 2016, o primeiro ministro da Rússia Dmitry Medvedev caracterizou a situação política atual como sendo uma “nova Guerra Fria”. Há controvérsias, no meio acadêmico, em relação à avaliação de que estaríamos presenciando atualmente uma segunda Guerra Fria. É certo, porém, que, no cenário atual, acirram-se e aprofundam-se as disputas e contradições entre os herdeiros das antigas potências da Guerra Fria, agora com a presença da China como novo polo de poder mundial e o surgimento de uma Europa unificada, novo polo aspirante de poder.

Não restam dúvidas, portanto, de que estamos diante de um novo cenário internacional, inédito em termos de configuração de poder, em tempos recentes. A “nova Guerra Fria”, ao contrário da primeira, emerge em situação mais complexa de distribuição de poder, com a hegemonia mundial disputada por três ou quatro polos distintos. Trata-se de um mundo mais fragmentado e imprevisível, ao contrário do mundo bipolar que caracterizou a primeira Guerra Fria.

Essa situação inédita, independentemente da terminologia que se use para caracterizá-la, requererá da nossa diplomacia perícia e astúcia na consecução dos melhores interesses nacionais. O objetivo maior da nossa atuação diplomática deveria ser, nesse contexto, a garantia da soberania e da independência nacional, além do crescimento econômico, da manutenção da paz e da melhoria das condições de inserção do Brasil no cenário internacional.

A política externa do Brasil

Mais do que nunca, nesse estágio de profundas transformações estruturais em curso no sistema internacional, parece ser chegada a hora, no Brasil, de uma nova política externa que não se vincule automaticamente a blocos ou a polos de poder e seja intransigente na defesa do interesse nacional, da soberania e da Pátria. Uma política externa que, parafraseando as célebres e sábias palavras do chanceler San Tiago Dantas, “tenha por base a consideração exclusiva do interesse do Brasil, visto como um país que aspira ao desenvolvimento, à paz mundial, e à emancipação econômica e social do nosso povo”.

Essa nova política externa deverá ter por base a independência do Brasil, a soberania da Pátria e a prevalência dos interesses nacionais. Deverá, em suma, ser inspirada nos exemplos e ensinamentos do Barão do Rio Branco, patrono da Diplomacia; do Marechal e Duque de Caxias, patrono do Exército; do Almirante e Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha; e de Alberto Santos-Dumont, patrono da Aeronáutica. Como dizia o Pacificador Caxias: “sigam-nos os que forem brasileiros”!

Em artigo publicado recentemente, no principais jornais do país, os ex-ministros das Relações Exteriores Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Lafer, Francisco Rezek e José Serra (acompanhados por Rubens Ricupero e Hussein Kalout) afirmam que “a reconstrução da política exterior brasileira é urgente e indispensável. Deixando para trás essa página vergonhosa de subserviência e irracionalidade, voltemos a colocar no centro da ação diplomática a defesa da independência, da soberania, da dignidade e dos interesses nacionais, de todos aqueles valores, como a solidariedade e a busca do diálogo, que a diplomacia ajudou a construir como patrimônio e motivo de orgulho do povo brasileiro”. De fato, como afirmam os ex-chanceleres, a Nação querida, frente ao inimigo, corre perigo!

A reconstrução da política exterior brasileira é o ponto de partida. O ponto de chegada, indubitavelmente, deverá ser a defesa intransigente do território nacional e dos interesses da nossa Pátria amada, Brasil.

O objetivo precípuo da nova política externa, que doravante chamarei de nova política externa do Pragmatismo e do Interesse Nacional, deverá ser a retomada do interesse nacional, para que rebrilhe a glória do nosso Brasil varonil. Dediquemo-la, portanto, inteiramente ao “serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições deveremos defender com o sacrifício da própria vida.”

Os pilares essenciais da nova política externa do Pragmatismo e do Interesse Nacional deverão ser: 1) a defesa da soberania nacional e a proteção da integridade e da unidade territorial do Brasil; 2) a consideração exclusiva do interesse do Brasil, visto como um país que aspira ao desenvolvimento do espaço nacional e à emancipação econômica; 3) a recusa de “alinhamentos incondicionais ou oposições automáticas”, desvencilhando-se de compromissos ideológicos em favor de um maior pragmatismo; 4) a autonomia frente aos polos de poder do cenário mundial com vistas à correção das assimetrias nos termos de troca que ainda caracterizam o sistema internacional; 5) a defesa dos princípios constitucionais da não-intervenção, da preservação da paz internacional, da autodeterminação dos povos e da solução pacífica dos conflitos, como pilares que caracterizam a atuação internacional do Brasil desde os primórdios; 6) a integração econômica, política, social e cultural dos povos da região; 7) a vontade de maior participação do Brasil nos processos decisórios internacionais; 8) a promoção e a defesa dos interesses comerciais brasileiros e a abertura de novos mercados, além da busca incessante pela manutenção dos mercados atuais e, por fim; 9) a aspiração pelo desenvolvimento pleno da Nação, condição fundamental para a preservação da Lei e da Ordem e a manutenção das instituições livres, que membros das Forças Armadas e diplomatas juram defender.

São precisamente esses valores, que a diplomacia ajudou a construir como patrimônio e motivo de orgulho da Nação, que deveriam nortear, doravante, a nova política externa altiva e soberana do Brasil.

Os pilares da nova política externa do Pragmatismo e do Interesse Nacional aqui delineados decorrem da Constituição da República e da melhor tradição diplomática brasileira. Formam, em síntese, conjunto completo de diretrizes formuladas por servidores de Carreiras de Estado, diplomatas e militares, durante várias décadas e em diversos momentos da República. Extraem seu vigor, sobretudo, dos princípios consagrados na Política Externa Independente, de Afonso Arinos e San Tiago Dantas; na diplomacia da Prosperidade, de Costa e Silva; e no Pragmatismo Ecumênico e Responsável, de Geisel e Figueiredo.

Milhares de diplomatas e membros leais das três Forças Armadas trabalharam na elaboração dos princípios dessa tradição diplomática brasileira, reconhecida e admirada mundialmente. Apesar de suas diferenças e nuances, unem-nas alguns princípios básicos: a soberania do Brasil, o interesse nacional e a compreensão de que tais interesses são e serão melhores servidos, no caso específico da Nação, pela neutralidade em termos dos grandes conflitos e disputas mundiais de nossa era.

A experiência histórica revelou que, do ponto de vista de países como o Brasil, o principal perigo de um sistema internacional altamente antagonizado, dominado por poderosos blocos rivais, é o risco de deflagração de conflitos de grandes proporções em zonas periféricas, por meio de forças locais adversárias, manipuladas pelos blocos hegemônicos (as chamadas “proxy wars”). Durante a primeira Guerra Fria, guerras violentas dessa natureza destruíram o Vietnam, a Coreia, Angola, Moçambique, Nicarágua e El Salvador. Agora, durante a “nova Guerra Fria”, novas contendas já estão destruindo a Síria, a Líbia, o Afeganistão, o Iêmen e partes da Ucrânia (as regiões de Donetzk e Lugansk). Dados os padrões históricos recentes, não se pode excluir atualmente a possibilidade de que conflitos dessa natureza atinjam nosso continente, no decorrer da “nova Guerra Fria”, ameaçando por ventura a soberania nacional e a integridade territorial do Brasil.

Outro risco que deve ser levado em conta é o perigo de que nações soberanas se tornem satélites de um dos polos de poder. Das “esferas de influência” dos EUA e da URSS durante a Guerra Fria, ao Pacto Molotov–Ribbentrop, durante a Segunda Guerra Mundial, a história é repleta de exemplos infames de Estados que sucumbiram às potências hegemônicas e à lógica de satelitização das relações exteriores.

Não se pode descartar, por fim, o risco de ingerências políticas indevidas nos assuntos soberanos de nações independentes. Regimes fantoches, manipulados pelas potências competidoras, muitas vezes eivados de corrupção, foram abundantes durante a Guerra Fria. Às favas com os escrúpulos: a lógica de competição exacerbada compelia as potências a apoiarem todos os governos que lhe fossem subservientes no plano internacional. Não há garantias, no momento atual, de que tais padrões históricos não possam se repetir, em prejuízo dos interesses nacionais de países soberanos como o Brasil.

Nesse contexto incerto em que nos encontramos no cenário internacional, impera adotarmos, com a devida urgência, os princípios da nova política externa do Pragmatismo e do Interesse Nacional. Na construção da Nação, diplomatas e membros das Forças Armadas estiveram sempre juntos, irmanados na defesa da Pátria e dos melhores interesses nacionais. Que assim prossigam, com a benção do Brasil, da Constituição e do povo brasileiro!

*Francisco Afonso Pereira Torres é cientista político.

Publicado originalmente na revista eletrônica Bonifácio [https://bonifacio.net.br/em-defesa-da-patria-por-uma-nova-politica-externa-do-pragmatismo-e-do-interesse-nacional/]