Por JACQUES RANCIÈRE*

O presidente francês não acredita que, para além da contagem dos boletins de voto, haja algo como o povo com que se tenha de preocupar

Nas últimas semanas, Emmanuel Macron e os seus ministros ultrapassaram conscientemente três linhas vermelhas perante as quais os seus antecessores tinham parado. Primeiro, impuseram uma lei que a Assembleia não tinha votado e cuja impopularidade era evidente. Depois, deram o seu apoio incondicional às formas mais violentas de repressão policial. Por fim, em resposta às críticas da Liga dos Direitos Humanos, sugeriram que as associações de interesse público poderiam ver os seus subsídios retirados se exprimissem reservas sobre a ação do governo.

É evidente que estes três atravessamentos configuram um sistema e permitem-nos ver com toda a precisão a natureza do poder que nos governa. O primeiro foi, sem dúvida, marcante, em contraste com a atitude tomada por Jacques Chirac durante as greves de 1995 e por Nicolas Sarkozy durante o movimento contra o Contrato Primeiro Emprego, em 2006. Nenhum deles tinha uma fibra social muito acentuada. O primeiro tinha sido eleito com base num programa de reconquista da direita e o segundo tinha dito ao que vinha, declarando a sua intenção de pôr a França a trabalhar.

No entanto, ambos sentiram que não era possível aprovar uma lei que transformasse o mundo do trabalho e que fosse maciçamente rejeitada pelos próprios afetados. Como políticos à moda antiga, ainda se sentiam em dívida para com um sujeito chamado povo: um sujeito vivo que não se limitava à contagem eleitoral e cuja voz não podia ser ignorada através da ação sindical, dos movimentos de massas nas ruas e das reações da opinião pública. Por isso, em 2006, a lei aprovada pelo Parlamento não foi promulgada.

Como é evidente, Emmanuel Macron já não partilha esta ingenuidade. Já não acredita que, para além da contagem dos boletins de voto, haja algo como o povo com que se tenha de preocupar. Marx disse, com algum exagero na altura, que os Estados e os seus dirigentes eram apenas os homens de negócios do capitalismo internacional. Emmanuel Macron é talvez o primeiro chefe de Estado do nosso país a comprovar exatamente este diagnóstico.

Está determinado a aplicar até ao fim o programa pelo qual é responsável: o da contrarrevolução neoconservadora que, desde Margaret Thatcher, tem como objetivo destruir todos os vestígios do chamado Estado social, bem como todas as formas de contrapoder provenientes do mundo do trabalho, a fim de assegurar o triunfo de um capitalismo absolutizado que submete todas as formas de vida social à exclusiva lei do mercado.

Esta ofensiva ganhou um nome, o de neoliberalismo, que alimentou todo o tipo de confusões e complacências. Segundo os seus defensores, mas também para muitos daqueles que julgam lutar contra ele, a palavra liberalismo significa simplesmente a aplicação da lei económica do laissez-faire laissez-passer, e tem como correlato a limitação dos poderes do Estado, que passaria a contentar-se com simples tarefas de gestão, prescindindo de qualquer intervenção constrangedora na vida pública. Algumas mentes mais convencidas acrescentam que esta liberdade de circulação de bens e o liberalismo de um Estado facilitador e não repressivo se enquadrariam harmoniosamente nos costumes e no estado de espírito dos indivíduos que agora se preocupam apenas com as suas liberdades individuais.

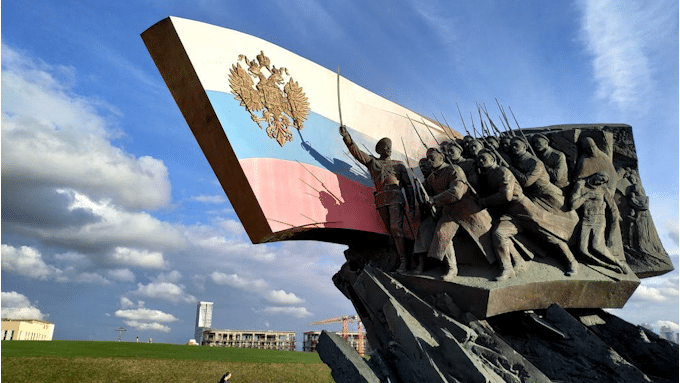

No entanto, esta fábula do liberalismo permissivo foi desmentida desde o início pelas cargas policiais a cavalo enviadas por Margaret Thatcher em 1984 para a Batalha de Orgreave, uma batalha destinada não só a forçar o encerramento das minas, mas também a demonstrar aos sindicalistas operários que não tinham uma palavra a dizer na organização económica do país. “No alternative” significa também: calem-se! O programa de imposição do capitalismo absoluto não é de forma alguma liberal: é um programa guerreiro de destruição de tudo o que se opõe à lei do lucro: fábricas, organizações de trabalhadores, leis sociais, tradições de luta operária e democrática.

O Estado reduzido à sua expressão mais simples não é o Estado gestor, é o Estado policial. O caso de Emmanuel Macron e de seu governo é exemplar a este respeito. Ele não tem nada para discutir com a oposição parlamentar, nem com os sindicatos, nem com os milhões de manifestantes. Não se importa de ser chumbado pela opinião pública. Basta-lhe ser obedecido e a única força que lhe parece necessária para o efeito, a única em que o seu governo pode, em última análise, confiar, é aquela que tem a tarefa de obrigar à obediência, ou seja, a força policial.

Aqui surge o atravessar da segunda linha vermelha. Os governos de direita que precederam Emmanuel Macron tinham respeitado, tácita ou explicitamente, duas regras: a primeira era que a repressão policial das manifestações não devia matar; a segunda era que o governo estava errado quando a vontade de impor a sua política resultava na morte daqueles que se lhe opunham. Foi a esta dupla regra que o governo de Jacques Chirac se submeteu em 1986, após a morte de Malik Oussekine, espancado até à morte por uma brigada móvel durante as manifestações contra a lei que introduzia a seleção no ensino superior. Não só as brigadas foram dissolvidas como a própria lei foi retirada.

Esta doutrina é claramente uma coisa do passado. As brigadas móveis, recriadas para reprimir a revolta dos coletes amarelos, foram utilizadas com firmeza para reprimir os manifestantes em Paris, como em Sainte-Soline, onde uma das vítimas ainda está entre a vida e a morte. E, sobretudo, todas as declarações das autoridades concordam que já não existe uma linha vermelha: longe de serem a prova dos excessos a que conduz a determinação de defender uma reforma impopular, as ações musculadas do BRAV-M são a legítima defesa da ordem republicana, ou seja, da ordem governamental que quer impor esta reforma a todo o custo. E aqueles que vão a manifestações sempre suscetíveis de degenerar são os únicos responsáveis pela pancada que possam levar.

É também por isso que já nenhuma crítica à ação das forças policiais é aceitável e que o nosso governo achou por bem ultrapassar uma terceira linha vermelha ao atacar uma associação, a Liga dos Direitos Humanos, que os seus antecessores tinham geralmente tido o cuidado de não atacar de frente, pois o seu próprio nome simboliza uma defesa dos princípios do Estado de direito considerados vinculativos para qualquer governo de direita ou de esquerda.

Os observadores da Liga tinham, de facto, tomado a liberdade de questionar os obstáculos colocados pelas forças da ordem à evacuação dos feridos. Foi o que bastou para que o nosso ministro do Interior pusesse em causa o direito desta associação a receber subsídios públicos. Mas não se trata apenas da reação do chefe da polícia à crítica dos seus subordinados. A nossa tão socialista primeira-ministra pôs os pingos nos i’s: a reação da Liga à dimensão da repressão policial em Sainte-Soline confirma a atitude anti-republicana que a tornou cúmplice do islamismo radical.

Depois de ter questionado a validade de várias leis restritivas da liberdade individual, que proibiam certos tipos de vestuário ou de cobrir o rosto em locais públicos, a Liga indignou-se com as disposições da lei “que consolida os princípios da República” que restringe de facto a liberdade de associação. Em suma, o pecado da Liga e de todos aqueles que se interrogam sobre o respeito dos direitos humanos pela nossa polícia é o de não ser um bom republicano.

Seria errado considerar os comentários de Elisabeth Borne como um argumento de circunstância. São o resultado lógico desta filosofia dita republicana, que é a versão intelectual da revolução neoconservadora cujo programa económico o seu governo aplica. Os filósofos “republicanos” avisaram-nos desde cedo que os direitos humanos, outrora celebrados em nome da luta contra o totalitarismo, não eram assim tão bons. Serviam, de facto, a causa do inimigo que ameaçava o “laço social”: o individualismo democrático de massas que dissolvia os grandes valores coletivos em nome dos particularismos.

Este apelo ao universalismo republicano contra os direitos abusivos dos indivíduos encontrou rapidamente o seu alvo preferido: os franceses de confissão muçulmana e, em particular, as jovens raparigas do liceu que exigiam o direito de ter a cabeça coberta na escola. Um velho valor republicano, a laicidade, foi desenterrado contra elas. Este significava que o Estado não devia subsidiar o ensino religioso. Agora que o subvencionava, adquiriu um significado completamente novo: passou a significar a obrigação de ter a cabeça descoberta, um princípio que também foi contrariado pelas jovens estudantes que usavam lenços de cabeça e pelos ativistas que usavam capuzes, máscaras ou lenços de cabeça nas manifestações.

Ao mesmo tempo, um intelectual republicano cunhou o termo “islamo-esquerdismo” para associar a defesa dos direitos negados ao povo palestiniano com terrorismo islâmico. A amálgama entre a reivindicação de direitos, o radicalismo político, o extremismo religioso e o terrorismo impôs-se então. Em 2006, algumas pessoas teriam gostado de proibir a expressão de ideias políticas nas escolas, ao mesmo tempo que o uso de véu. Em 2010, em contrapartida, a proibição de esconder o rosto no espaço público permitiu a equiparação da mulher de burca, da manifestante de lenço na cabeça e da terrorista que esconde bombas sob o seu véu.

Mas são os ministros de Emmanuel Macron que merecem crédito por dois avanços na amálgama “republicana”: a grande campanha contra o islamo-esquerdismo na Universidade e a “lei para reforçar os princípios da República” que, a pretexto da luta contra o terrorismo islâmico, submete a autorização das associações a “contratos de compromisso republicano” suficientemente vagos para poderem ser usados contra elas. É nesta linha que se inserem as ameaças contra a Liga dos Direitos Humanos.

Houve quem pensasse que os rigores da disciplina “republicana” estavam reservados às populações muçulmanas de origem imigrante. Parece agora que se dirigem muito mais amplamente a todos aqueles que se opõem à ordem republicana tal como concebida pelos nossos dirigentes. A ideologia “republicana” que alguns ainda tentam associar a valores universalistas, igualitários e feministas é apenas a ideologia oficial da ordem policial destinada a assegurar o triunfo do capitalismo absoluto.

É tempo de recordar que em França não existe uma, mas duas tradições republicanas. Já em 1848, existia a república dos monárquicos e a república democrática e social, esmagada pela primeira nas barricadas de junho de 1848, excluída do voto pela lei eleitoral de 1850 e depois novamente esmagada pela força em dezembro de 1851. Em 1871, foi a República de Versalhes que afogou em sangue a república operária da Comuna. Macron, os seus ministros e os seus ideólogos não terão certamente intenções assassinas. Mas escolheram claramente a sua república.

*Jacques Rancière, filósofo, é professor aposentado de política e de estética na Universidade de Paris VIII. Autor, entre outros livros, de O ódio à democracia (Boitempo).

Tradução: Luís Branco para o portal Esquerda.net.

Publicado originalmente no portal AOC.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA