Por IVANA BENTES*

Considerações sobre o filme de Luiz Fernando Carvalho, em exibição nos cinemas

O que fazemos e pensamos quando estamos “a sós”, como expressar este mundo mental povoado de “vastas emoções e pensamentos imperfeitos”? Como as vivências se tornam jorro de palavras e falas e estas podem se tornar corpo, performance e imagens: cinema?

G.H., personagem de Clarice Lispector que toma o corpo e a voz de Maria Fernanda Cândido, é a protagonista, confinada, de um livro publicado em 1964 e agora transcriado para o cinema por Luiz Fernando Carvalho.

No livro e no filme talvez importe menos o “motivo” que detona esse “estar a sós” individual e/ou coletivo, narrado com ferocidade: a empregada que decide ir embora, o encontro visceral com uma barata, o fim de uma paixão, ou, poderíamos acrescentar: uma pandemia devastadora ou simplesmente o acaso ou a banalidade cotidiana em pessoa. O decisivo é que “isso” transborde em um acontecimento, no sentido de aquilo que quebra nossos automatismos corporais e psíquicos, e produz algo terrível demais, belo demais, angustiante demais.

Ao começar a assistir ao filme, a minha primeira inquietação foi tentar vislumbrar como esse arranjo diretor-atriz, essa união instável de um texto-monólogo e um corpo em cena, poderiam expressar a visceralidade da linguagem de Clarice Lispector, uma escritora extraordinária e acachapante, que constantemente está especulando sobre o próprio fracasso em dizer algo e, ao mesmo tempo, apostando no dizer infinito da vida tornada linguagem.

“A Vida não é relatável. A vida não é vivível”, o que nos leva ao deslocamento sem fim da produção dos sentidos, e uma aposta, sem garantias, na linguagem diante de um buraco existencial, mas também diante da plenitude de tudo o que está vivo.

Continuava me perguntando: como alguém poderia filmar a cena da barata que já desafia as regras da representação e do “relatável”, desafia as regras da literatura e se constitui como uma epifania dentro da própria obra de Clarice. Uma cena que é uma espécie de ápice da consciência da narradora-escultora G.H. diante dos limites da própria palavra frente ao transbordamento da vida.

Vendo o filme, com sua linguagem paradoxalmente minimalista e suntuosa, me parece que Luiz Fernando Carvalho se posiciona no mesmo lugar instável do limite, agora do próprio cinema, e invoca e lança mão de todo seu arsenal estético, sua cinefilia, destreza narrativa, tecnologia e artesania, toda sua erudição para colocar de pé esse seu encontro/confronto com Clarice Lispector.

Trata-se de encarar os limites da própria linguagem cinematográfica, encarar o texto e as palavras de Clarice Lispector, encarar o corpo e o rosto em performance de Maria Fernanda Cândido, extrair da trilha sonora e das imagens o seu máximo, em um tour de force entre o risco real do fracasso e o delírio de onipotência. Uma narrativa simultaneamente instável, assertiva e grandiloquente.

O filme encara o patético, no sentido de pathos e paixão. A paixão segundo G.H., enunciada pela autora e que subverte o próprio lugar comum sobre paixão e sofrimento.

Filmar Clarice Lispector e esse texto em particular é emular o mesmo tipo de angústia e desafio de G.H. diante da barata, diante do inicialmente repugnante ato que se torna uma purgação e redenção: comer a barata e sentir o gosto da matéria da vida, se despir de convenções, dissolver sua identidade e buscar “coragem para fazer o que vou fazer: dizer. E me arriscar à enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi e terei que acrescentar não é isso, não é isso!”.

O desafio do filme é este: construir uma narrativa-monólogo fluida, fazer emergir uma performance que exige uma entrega cênica total da atriz, fragmentar a narrativa, para de novo costurá-la buscando nos conectar e criar uma intimidade, uma relação de proximidade e estranhamento com o rosto-corpo onipresente de Maria Fernanda Cândido em ato, em cena, um corpo performando o vivo.

Sinos, violinos, evocações de sabás e rituais, sons de tiros, hinos religiosos, desertos. A trilha sonora no filme de fato “preenche” com suas camadas de sons, conduz e narra para um além-texto, com fragmentos de um rio sonoro que atravessa Penderecki, Morton Feldman, Mahler, Bach, Eakins, Górecki, Rabih Abou-Khalil Schick, Deuter, Gubaidulina, Arvo Part, Adams, Ligeti, Franck, Schubert, Kancheli, Billie Holiday, Chopin, Cage etc. Só pude acompanhar o turbilhão sonoro do filme e suas referências feitas por uma complexa mixagem graças ao ouvido de Arthur Omar, para quem “cinema é música”.

Uma massa sonora que arrasta o espectador quando ele porventura desistir de ver ou de ouvir. Montagem das imagens e mixagem de som extraordinárias, que emulam um entrar e sair de estados mentais, passando de imagens objetivas e subjetivas com uma câmera que também é personagem.

Uma vida tornada sujeito

Mas não existem imagens literais no filme, tudo o que vemos nos foge. Inclusive a imagem mais problemática, aquela que não poderia sequer ser filmada: a da barata.

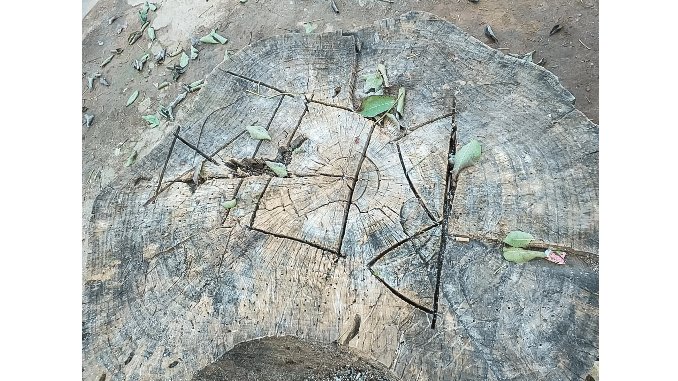

Luiz Fernando Carvalho nos salva em parte da repugnância e do nojo antecipados por todo espectador-leitor de Lispector ao nos apresentar a barata com a justa proximidade e necessária distância: em close, isolada em uma imagem que nos lembra um filme científico, como se feita por um entomologista. A barata com suas pequenas barbatanas em super close que entram e tremem na tela, até chegarmos ao “rosto” e olhos do inseto que nos olham, uma vida que nos olha na sua suprema indiferença de barata, agora tornada sujeito, subjetivada.

Um tipo de decisão cinematográfica que posiciona o rosto suntuoso e falante de G.H., o rosto negro e mudo de Janair e o “rosto” da barata em uma conexão perturbadora, a princípio repugnante, mas que o livro e o enquadramento do diretor sustentam e se desdobram em deslocar de forma radical para outro registro: uma fusão real e metafórica desses rostos do vivo, a vida nua.

Será que entendi direito ou estou alucinando quando percebo que a imagem de Janair e a da barata se “equivalem”? O “não dito”, que se percebe e se vive, é o que talvez o cinema e as operações de linguagem tenham de mais poderoso e perturbador.

Passar do preto e branco suntuoso para a cor, da tela quadrada para uma sequência em cinemascope, ao final, fala dessa busca do diretor por experimentar a matéria também do filme, o gosto pela sua materialidade cinematográfica.

Política do ser

Uma mulher de classe média alta, artista, escultora, que se vê compelida a arrumar a casa e a cabeça, em meio a um processo de autoanálise. Uma mulher que entra na área de serviço e no quarto da empregada como um continente hostil e misterioso a desbravar.

Em Clarice Lispector estamos sempre passando da banalidade cotidiana em pessoa para um acontecimento que tudo desestabiliza, que rompe todos os nossos sistemas de defesa. O filme busca cinematograficamente esse experimentar, essa narrativa de desconstrução dos clichês psíquicos e sociais. Como afirma Gilles Deleuze em A imagem-tempo (Brasiliense): “[…] se a banalidade cotidiana tem tanta importância, é porque, submetida a esquemas sensório-motores automáticos e já construídos, ela é ainda mais capaz, à menor perturbação do equilíbrio entre a excitação e a resposta […], de escapar subitamente às leis desse esquematismo e de se revelar a si mesma numa nudez, crueza e brutalidade visuais e sonoras que a tornam insuperável, dando-lhe o aspecto de sonho ou de pesadelo”.

Há tanto no livro quanto no filme uma incômoda e perturbadora alteridade que emerge fazendo ruir a ordem mental de G.H.: a figura da empregada doméstica, no filme, encarnada pela atriz negra Samira Nancassa, da Guiné-Bissau, que vive em São Paulo, é um desses detonadores da crise.

Ela é Janair, personagem cuja invisibilidade é explicitada no livro. Esse rosto negro que vemos em pouquíssimas cenas do filme, mas que produz um imediato efeito fantasmagórico e perturbador da narrativa. O rosto da empregada negra, imagem de nobreza e beleza, produz um ruído e incômodo ao surgir em flashes, interrompendo a narrativa de G.H. como um impensado, algo que exige atenção, algo que coloca em risco o que vemos e ouvimos.

A empregada negra, que abandona a patroa branca no livro e no filme, instaura um conflito social e existencial sem dizer uma palavra. Ter que arrumar o quarto da empregada e se deparar com seus rastros de subjetividade é algo chocante para G.H. Existe vida e linguagem naquele quarto, aquela mulher “escura e invisível” é enxergada pela primeira vez, a princípio com indiferença, depois com ódio:

Havia anos que eu só havia sido julgada pelos meus pares e pelo meu próprio ambiente que eram, em suma, feitos de mim mesma e para mim mesma. Janair era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tinha tomado consciência.

Aqui, talvez o mais chocante para as sensibilidades contemporâneas seja a analogia não explícita, mas expressa, no livro e no filme, entre o encontro de G.H. com essa vida preta, essa mulher desumanizada pela indiferença e que passa a existir, e o segundo encontro desestabilizador de G.H., com a barata, ali no quarto da empregada.

Uma reação que passa do nojo, da náusea e do medo ao reconhecimento e à epifania diante da vida na sua exuberância e irredutibilidade: “E agora eu entendia que a barata e Janair eram os verdadeiros habitantes do quarto”. Não apenas “habitantes”, a analogia, a princípio degradante, se transforma em um processo de confronto, de problema e de reconhecimento das vidas “marrons” (a cor das roupas de Janair que a invisibilizam segundo G.H.), o marrom da casca e das asas da barata.

G.H. se dá conta da própria indiferença diante da mulher negra. Aqui, podemos fazer uma leitura política contemporânea da branquitude de G.H, dos seus privilégios e dramas existenciais, do seu racismo naturalizado, da sua dificuldade de enxergar desta mulher negra que se torna sujeito e desestabiliza a própria imagem de si.

“Eu te vejo” diz o rosto negro e majestoso, também filmado em close, de Janair. Personagem que explicita as questões raciais e as relações assujeitantes entre as duas mulheres, branca e negra, patroa e empregada.

Essa é uma leitura possível de Clarice Lispector. Sim, estão lá todos os rastros, mas não seria uma redução cômoda demais? A autora faz política em outra chave, mais ampla, de forma visceral, se auto narrando, denunciando as próprias limitações, faz uma política do ser.

De fato, não podemos fugir desses embates e está lá a associação do quarto da empregada com a imundície, o desorganizado e com o que produz medo. As elucubrações metafísicas e existenciais de G.H. não estão fora desse lugar de onde fala. Clarice Lispector nomeia esse lugar inúmeras vezes em A paixão segundo G.H., e Luiz Fernando Carvalho não esconde esse “quem fala” e “de onde fala”, com todas as limitações e distorções da personagem e da escritora.

Mas essa mulher branca, em seu apartamento elegante, com uma vida de confortos, também é capaz de se perceber e travar uma batalha com tudo que a constitui, eis a questão que temos que encarar hoje em todas as lutas decoloniais e em todas as lutas contemporâneas. Essa é a mesma operação de Clarice Lispector e de G.H.: perceber privilégios, vícios (“como o sal e o açúcar”), perceber o inferno e encarar o problema e o gozo de viver.

A grande pergunta de G.H. é a mesma pergunta nietzschiana: “como alguém se torna o que é?”. Não para afirmar ou justificar preconceitos, racismos, visões limitadas de mundo, mas para se abrir a um cataclisma, uma fissura, uma deriva que nos liberta.

O filme opera fora dessa zona de conforto que é a linguagem que tudo decodifica rapidamente e enquadra, os clichês que hoje assolam o pensar e a política.

O Brasil no qual entramos pelo quarto da empregada nos chega de forma sensorial, com questões vomitadas por mil palavras, mas não “explicadas”. O texto de Clarice Lispector, acachapante, não se presta a enunciados maniqueístas, reduções ou posições a serem “canceladas”.

E se quisermos ser decoloniais, podemos dizer que o texto de Clarice Lispector fala de uma mulher branca se despindo da sua colonialidade e de sua classe e grupo social, se despindo de seu racismo naturalizado, de sua elegância, de seu bom gosto, do seu ambiente artístico, de sua indiferença à empregada, de sua repulsa a tudo que remete ao “escuro” e “imundo”.

G.H. é uma mulher que fala da libertação chegada com o fim de um relacionamento, com a decisão de um aborto, com a percepção da vida nua encerrada em um quartinho de empregada; uma mulher que percebe todos os privilégios e confortos dos códigos sociais e busca um romper radical, um confronto existencial e um dissolver-se.

No quarto de Janair

Uma chave é entregue a G.H. pela empregada negra que vai embora, que abandona a casa elegante. Na entrada do quarto de serviço, o quarto de empregada, vemos colada uma pequena bandeira do Brasil.

O quarto despojado contrasta com todo o apartamento suntuoso, decorado com obras de arte. O quarto é cárcere: um armário e um colchão puído enrolado sobre um estrado de cama/catre. Estamos em Casa grande e senzala mais uma vez, narrativa atualizada nos apartamentos das classes médias e altas e nas formas assujeitantes dos serviços domésticos. Ao mesmo tempo G.H. entende que de dentro do quarto da empregada ela foi vista nos seus privilégios, na sua vida indiferente, na sua branquitude.

O filme fala do olhar: quem olha, de onde olha, quem me vê, como me vejo, o que vejo quando olho a empregada, a barata, o que vejo quando me olho.

Diante dos limites de qualquer representação, a escrita de Clarice Lispector e o filme se voltam para os rituais de êxtase místico e para a dissolução do eu na matéria mesma da vida. Uma operação entre o inferno, a redenção e o júbilo. “O mundo só não me amedrontaria se eu passasse a ser o mundo. Se eu for o mundo, não terei medo. Se a gente é o mundo, a gente é movida por um delicado radar que guia”.

“Eu estava comendo a mim mesma”

A imagem repetida da matéria branca que sai lentamente da barata esmagada, “como de uma bisnaga”, as golfadas brancas e fofas vão se repetindo em um crescente ao longo da narrativa, até culminar em uma das sequências centrais do filme em que G.H. se precipita no escuro em direção a barata e grita.

A narrativa convoca signos e sons dos filmes de terror: suspense na música, montagem super acelerada e “não vemos nada”, mas vemos o rosto dela sendo “esbofeteado” por uma instância invisível, jogado contra uma parede branca, entrando em convulsão, sendo chicoteado pela câmara.

A cena evoca a montagem atordoante da cena do banheiro em Psicose, de Alfred Hitchcock. Não vemos o ato que culmina em náusea, vômito e depois júbilo. Não é preciso mostrar G. H. comendo a barata, mas sofremos todos os efeitos de sua decisão: “Segura a minha mão, porque sinto que estou indo. Estou de novo indo para a mais primária vida divina, estou indo para um inferno de vida crua. Não me deixes ver porque estou perto de ver o núcleo da vida”.

Ouvimos pela boca da atriz o manifesto existencialista de Clarice Lispector, que vai de Sartre a Camus, da náusea ao “sem sentido”, do absurdo ao êxtase diante da vida. “Grite”, ordenei-me!”. Em determinado momento a narrativa do filme evoca também, com seu fluxo sonoro e imagens em convulsão, uma orgia demoníaca, elementos de um sabá a que o livro alude algumas vezes.

Sobre essa espécie de sabá, ainda é interessante notar um documento, resgatado na exposição Constelação Clarice, no Instituto Moreira Salles de São Paulo entre outubro de 2021 a fevereiro de 2022, com curadoria de Eucanaã Ferraz e Veronica Stigger, que certifica a participação de Clarice Lispector no Primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá-Colômbia, em agosto de 1975, quando foi convidada para apresentar o conto “O ovo e a galinha”. Se há bruxaria em Clarice Lispector, ela se aproxima cada vez mais desse sentido radical, do conhecimento das coisas e da maldição patriarcal que recai sobre as mulheres e seus corpos autônomos.

Não temos dificuldade de associar a literatura de Clarice Lispector a um pensamento e experiência femininas e feministas, com suas donas de casas transcendentais e mulheres de classe média que fazem uma política do ser que transcende os clichês da linguagem política. Seus corpos falam de uma caça às bruxas imemorial, sequestro da autonomia das mulheres tratadas como servas do diabo por sua sabedoria, gestão da vida, independência. Mortas em fogueiras como nos explica Silvia Federici em Calibã e a bruxa: Mulheres, corpo e acumulação primitiva (Elefante).

No filme ouvimos os sons de um ritual sabático enquanto vemos o rosto em êxtase de Maria Fernanda Cândido: “Eu entrara na orgia do sabá. Agora sei o que se faz no escuro das montanhas em noites de orgia. Eu sei! Sei com horror: gozam-se as coisas”.

Apesar da marcação de grupo social, dessa mulher fina e envolta em signos de riqueza, a atriz-personagem expressa multimundos, desde uma afetação coquete até um tipo de entrega total e epifânica diante do vitalismo do mundo, um processo de iniciação e êxtase místico que dá sentido e densidade a palavras difíceis de se sustentar.

“A vida se me é”, escreve Clarice Lispector. “A vida se me é, e eu não entendo o que digo. E então adoro”. A imagem final do filme é esse grande sim à existência em super close, “eu adoro”, “eu adoroooo”. Único momento de um riso aberto, largo, que vai se transformando em gargalhada e riso solto. Uma resposta possível para o grito de desespero e horror diante do gosto da vida e do vivo.

*Ivana Bentes é professora titular da Escola de Comunicação da UFRJ. Autora, entre outros livros, de Mídia-Multidão: estéticas da comunicação e biopolíticas (Mauad X). [https://amzn.to/4aLr0vH]

Referência

A paixão segundo G.H.

Brasil, 2024, 124 minutos.

Direção: Luiz Fernando Carvalho.

Roteiro: Luiz Fernando Carvalho Melina Dalboni.

Elenco: Maria Fernanda Cândido, Samira Nancassa.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA