Por HENRI ACSELRAD*

Introdução do organizador ao livro recém-lançado

A partir do golpe parlamentar de 2016, a discussão sobre a crise da forma democrática brasileira repôs em pauta o papel político das elites empresariais no país. Multiplicaram-se perguntas sobre como se fez possível a normalização de discursos e atos criminosos praticados ostensivamente por grupos no poder; ou sobre o jogo de conveniências que teria feito os poderosos empurrarem o país nas mãos de agentes empenhados em desmontar as dimensões públicas do Estado.

Seria, desde logo, importante assinalar que o trato destas questões não deveria se descolar do debate mais geral sobre as transformações do capitalismo brasileiro observadas desde que os processos de neoliberalização foram aqui desencadeados. Isto porque temos visto um certo descolamento analítico entre os fenômenos da esfera política – frequentemente reduzidos a suas dimensões institucionais – e os processos próprios ao tipo de capitalismo que se configurou no Brasil nas últimas décadas.

Pois é nesta trama histórica que deveríamos buscar entender o entrelaçamento entre fenômenos como reprimarização e financeirização da economia, expansão violenta da fronteira dos interesses agrominerais sobre terras públicas, territórios indígenas e quilombolas e a disseminação de um habitus autoritário.

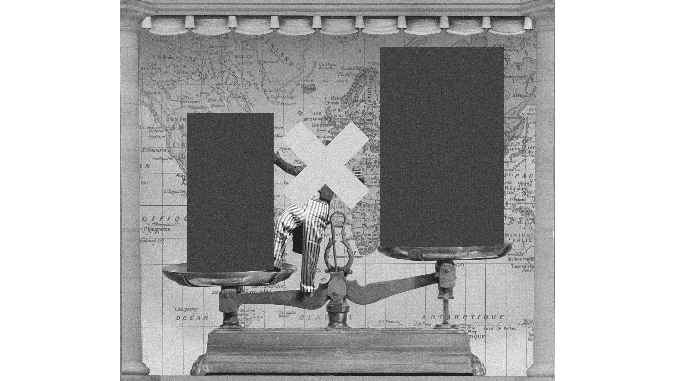

A literatura tem designado por neoextrativismo o modelo de desenvolvimento capitalista fundado na exploração de recursos naturais através de redes produtivas pouco diversificadas, voltadas à exportação de commodities, configurando uma inserção subordinada da economia na divisão internacional do trabalho e no processo de financeirização. Propomos aqui pensar o que viemos assistindo desde a neoliberalização como a manifestação de uma espécie de afinidade eletiva entre o neoextrativismo e o autoritarismo.

Inspirado em Goethe e Max Weber, Michel Löwy[i] designou por “afinidade eletiva” a relação dialética entre duas configurações sociais ou culturais distintas, relação que não seria redutível a uma determinação causal direta ou a uma “influência” no sentido tradicional. O desafio seria o de identificar as formas e práticas que configuram uma confluência ativa entre o modelo neoextrativista e modalidades autoritárias de ação. A noção de afinidade eletiva nos permite estabelecer uma distância crítica em relação aos cânones da separação corrente entre as esferas de análise, observando, em particular, a articulação de fenômenos nos quais a identificação de traços em comum permite fazer entrar no campo de investigação fatos que não haviam sido, até então, devidamente considerados.

Entre estes, podemos citar, por exemplo, a inclusão, no cálculo econômico das grandes corporações, dos procedimentos destinados a desmobilizar politicamente a sociedade, em particular os grupos atingidos pelos grandes projetos agrominerários – o que a literatura do management empresarial chama de os “custos do conflito” – ou no caso brasileiro, de “custo indígena ou quilombola”.

Tal afinidade é, por certo, perversa, na medida em que alimenta um conjunto de práticas caracterizadas, na linguagem psicanalítica, “pela ausência total de limite à satisfação de interesses dos que não consideram a existência do outro e não a querem considerar, e que exibem seu poder sem constrangimento, recorrendo à mentira e à má-fé, afirmando a avidez privada como princípio do interesse geral”.[ii]

“Autocratismo com viés fascista” é uma das expressões evocadas para nomear a erosão democrática que veio se dando aos poucos, com destruição de direitos e falseamento de fatos. Na experiência brasileira recente, poderíamos acrescentar tratar-se de um “autocratismo de resultados” sustentado por uma conjunção entre autoritarismo de Estado e autoritarismo de mercado, tendo por fim retirar direitos e constranger os que criticam os abusos e os retrocessos normativos. Isto porque para os agentes do complexo agrominerário, todos os meios têm sido admitidos para atingir, como resultado, a abertura de novos espaços para seus negócios – flexibilização de direitos e armamentismo, hiperconsumo de agrotóxicos e discurso de “mineração sustentável”, assédio judicial contra pesquisadores e estímulo à grilagem de terras.

Com o liberalismo autoritário, observa-se a instauração de uma divisão do trabalho reacionário que tem por base uma espécie de “economia da disciplina”.[iii] O trabalho de destruição de direitos e afirmação de desigualdades é atravessado por uma divisão entre a violência racista discriminatória e os mecanismos da suposta racionalidade mercantil. Ao projeto ultraliberal do Ministério da Economia, por exemplo, caberia reorganizar a concorrência interna aos capitais e a gestão da relação salarial – vide o discurso do Ministro gabando-se de oferecer ao empresariado o fim dos sindicatos – enquanto a economia autoritária da pilhagem promove a expansão do mercado por estratégias de expropriação direta de territórios e recursos.

Uma tal convergência entre práticas do capitalismo extrativo e autoritarismo veio se configurando por um singular movimento de circulação de formas autoritárias entre Estado e corporações, entre ações e esquemas já experimentados pelo Estado brasileiro durante a ditadura e formas assemelhadas que vieram sendo empreendidas pelas próprias grandes corporações extrativas desde o fim daquele regime, com vistas a controlar os territórios de interesse para seus negócios.

As práticas da chamada “responsabilidade social empresarial”, por exemplo, através da oferta de algum benefício, permitem que as grandes corporações tentem evitar que as comunidades atingidas se mobilizem ou se liguem a movimentos sociais, em estratégias que apresentam forte consonância com as chamadas ações cívico-sociais adotadas pelas forças armadas como instrumento anti-insurrecional durante a ditadura. Tanto os militares como os departamentos de reponsabilidade social das corporações buscam, através destas estratégias, fazer passar por um favor prestado às populações aquilo que é delas um direito constitucionalmente assegurado, seja nas áreas de saúde ou educação.

As grandes empresas procuram, assim, manejar as condições locais socialmente críticas, tirando proveito de situações como as da pandemia para se apresentarem como mais capazes do que o Estado para garantir o bem-estar nas localidades de seu interesse. Antecipando-se aos conflitos, buscam evitar que o debate livre e informado da ocupação dos territórios por seus projetos venha a envolver as próprias populações que neles residem e trabalham.

À medida em que se foi consolidando o modelo neoextrativista, multiplicaram-se também os casos em que grupos de interesse cujos projetos são objeto de controvérsia ambiental procuram constranger pesquisadores que apontam irregularidades nos projetos empresariais. Durante a ditadura, a perseguição aos críticos era apoiada em um sistema de vigilância destinado a identificar e reprimir opositores. Após o fim deste regime, atos desta ordem foram sendo incorporados por grandes corporações do setor extrativo.

Entre elas é comum, por exemplo, o recurso ao mapeamento do que consideram “riscos sociais”, ou seja, riscos derivados da repercussão pública das denúncias de abusos associados a suas práticas. Há registros empiricamente verificáveis de que grandes corporações estariam adotando práticas de monitoramento de organizações e movimentos sociais cuja atividade é vista como ameaça à reputação empresarial. Um tal tipo de prática teria se tornado, inclusive, uma modalidade de serviço de consultoria que expande sua oferta para diversos campos da vida social, como os do próprio governo, a exemplo do levantamento de “detratores” encomendado pelo Ministro da Economia e por agências reguladoras, como a Agência Nacional de Mineração.

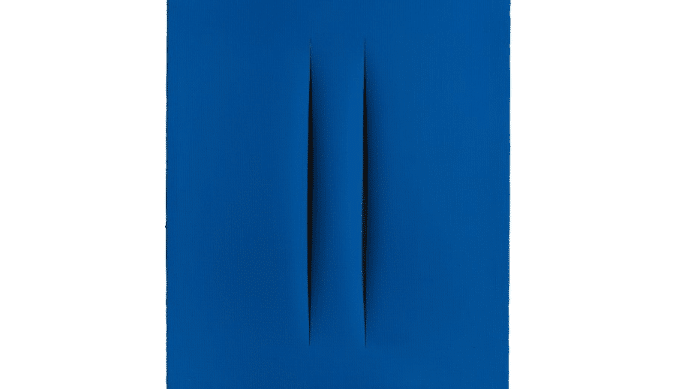

Tais modos de ação têm por fim restringir o campo de possibilidades e legitimidade do debate público e do enfrentamento crítico. Não é outro o sentido da constituição de uma espécie de novilingua orwelliana autoritária acionada na desmontagem do aparato das políticas ambientais no país, assim como nas estratégias discursivas das empresas extrativistas que procuram “ambientalizar” sua imagem.

Em tal contexto de ataques autoritários ao sentido das palavras, as Ciências Humanas se defrontam a particulares desafios. Correntemente, a elas cabe construir adequadamente seus objetos de pesquisa, investigar o que pede reflexão e crítica sobre o que parece estar dado; que solicita descoberta, invenção e criação. Através de suas pesquisas aciona-se um trabalho do pensamento e da linguagem para se dizer o que ainda não foi pensado nem dito.[iv] Visa-se assim problematizar as impressões imediatas que se tem dos fenômenos, desnaturalizando os fatos sociais e considerando que eles não são inevitáveis, posto que abertos a caminhos múltiplos.

Em momentos de instabilidade e superposição de crises, como é o caso do Brasil na segunda década do século XXI, esses desafios são elevados ao quadrado porque às incertezas experimentadas pelos sujeitos, somou-se um véu de obscurecimento, produto de ações deliberadas destinadas a desinformar, a gerar angústia pública e a degradar o sentido das palavras. Mecanismos de destruição de direitos foram instalados no interior da máquina governamental; o negacionismo com relação aos fatos da ciência, assim como o antiintelectualismo, hostil ao espírito crítico e à pesquisa, procuraram confiscar a língua. Com a complacência dos agentes do grande negócio agromineral, as palavras, em lugar de portadoras da lei e da comunicação do espírito, passam a conter ameaça e falsidade.[v]

Em contextos como esse, as Ciências Humanas são convocadas também a identificar e combater a desinformação e os preconceitos intencionalmente construídos e disseminados, assim como os propósitos que contrariam as evidências em torno às quais se deveria construir a vida em comum, elaborar princípios de justiça e debater projetos de futuro para o país. Esse papel torna-se particularmente urgente quando a desinformação e a falsificação dos fatos se tornam instrumento de ação de governo. Ajudar a sociedade a pensar é também um meio de ajudar a sociedade a respirar, a encontrar o ar, a energia e a inteligência necessários para enfrentar os inimigos da inteligência e da democracia.

*Henri Acselrad é professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ).

Referências

Henri Acselrad (org.). Extrativismo e autoritarismo: afinidades e convergências. Rio de Janeiro, Ed. Garamond, 2022.

Notas

[i] M. Löwy, Redenção e utopia, São Paulo, Cia das Letras, 1989, p.13.

[ii] D-R. Dufour, La cité perverse – libéralisme et pornographie, Paris, Denoel, 2009.

[iii] E. Alliez, M. Lazzarato, Guerras e capital, Ubu Editora, 2021.

[iv] M. Chauí, Escritos sobre a universidade, Ed. Unesp, São Paulo, 2000.

[v] George Steiner, Linguagem e silêncio – ensaios sobre a crise da palavra, Cia. das Letras, SP, 1988, p. 139-140.