Por FÁBIO KONDER COMPARATO*

Onde fica o povo no tabuleiro político?

O tema do populismo, entendido como a irrupção do povo na vida política de um país, fora das instituições oficiais de representação, está hoje na ordem do dia. É de se perguntar, então, se o povo terá sido no passado um elemento político inativo ou, ao contrário, perturbador. O que se entende, afinal, por povo no vocabulário político?

Esta última pergunta foi considerada fundamental por ocasião das duas grandes revoluções do século XVIII, a norte-americana e a francesa, quando a soberania monárquica extinguiu-se e foi preciso encontrar outro titular do poder político supremo.

Na América do Norte, a colonização efetuada pelos chamados Pioneiros (Pilgrims), no começo do século XVII, representou o repúdio da tradição medieval de repartição da sociedade em três estamentos: a nobreza, o clero e a população restante; esta última denominada genericamente povo (the people) e destituída dos privilégios de que gozavam os dois primeiros estamentos. Os Pioneiros haviam fugido da Inglaterra pelo fato de serem calvinistas e rejeitarem, portanto, a religião cristã oficial do reino. Tratava-se de um grupo de profissionais liberais, comerciantes e proprietários rurais.

Na verdade, a visão política comum aos Founding Fathers dos Estados Unidos, com as únicas exceções de Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, era de desconfiança ou desprezo pelo povo. A declaração que abre o texto constitucional de 1787 (We, the people) representou, na verdade, mera expressão retórica, pois em nenhum artigo da Constituição declara-se que a soberania pertence ao povo.

Da mesma forma, quando explodiu a Revolução Francesa em 1789, foram convocados pelo rei Luís XVI os três estamentos oficiais – clero, nobreza e o então denominado Terceiro Estamento (Tiers Etat) – para se reunirem na assembleia dos Estamentos Gerais do Reino (Etats Généraux du Royaume), que há mais de um século não ocorria. Ora, naquela época ninguém sabia ao certo quem deveria representar esse Terceiro Estamento, no qual se concentrava justamente o núcleo revolucionário.

Sucedeu que, convocada a assembleia, os representantes do clero e da nobreza recusaram-se a comparecer à sessão inaugural, em protesto contra a decisão de se adotar o voto individual por representantes, e não o tradicional voto coletivo de cada estamento. Diante disso, um membro do Terceiro Estamento propôs que as pessoas presentes se reunissem em Assembleia dos Representantes do Povo Francês. A denominação foi, porém, desde logo descartada pela sua ambiguidade, pois àquela época o vocábulo povo era usado para significar tanto a plebe – o “vulgo vil sem nome” de que falava Camões –, quanto a população em geral, incluindo as pessoas destituídas de direitos políticos, como as mulheres. Para resolver o impasse, a solução encontrada foi substituir a palavra povo por nação.

A ironia desse episódio histórico é patente. Para afastar a ambiguidade do termo povo, os revolucionários franceses entronizaram como titular da soberania um dos mais notáveis ícones políticos dos tempos modernos: a nação, à cuja sombra têm-se abrigado comodamente os mais variados regimes antidemocráticos. E a razão é simples: a nação pode existir politicamente como referência simbólica, mas só atua na prática por meio de representantes. Como determinou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, “o princípio de toda soberania reside essencialmente na Nação [com maiúscula]. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane de modo expresso”. A questão embaraçosa, no entanto, é saber quando e de que forma a nação designa seus representantes de modo expresso…

Com o passar do tempo, os juristas acabaram aceitando o princípio da soberania democrática, segundo o modelo ateniense da Grécia Antiga. Ou seja, o poder político supremo pertence ao povo. Mas é aí que se põe a questão fundamental: quem constitui na realidade o povo soberano?

Na História Moderna, a resposta foi dada a partir das Revoluções Norte-Americana e Francesa do século XVIII: a composição desse novo soberano coletivo é dada pela Lei Fundamental, denominada Constituição, termo empregado no império romano para designar uma determinação normativa imperial (constitutio principis). Surge, porém, aí novamente a mesma indagação: quem elabora e promulga efetivamente a Constituição?

Ora, os fatos históricos cedo vieram demonstrar que o povo, tal qual a nação, tornou-se em pouco tempo um soberano meramente simbólico. Ou seja, a festejada democracia simplesmente camuflava uma verdadeira oligarquia: enquanto a soberania era constitucionalmente atribuída ao povo, na realidade ela passou a ser de fato exercida pela burguesia minoritária. A sociedade capitalista, como demonstrou Marx em meados do século XIX, é sempre dividida em duas partes contrapostas: burguesia e proletariado.

De qualquer modo, a dissimulação institucional do povo como soberano prevaleceu incontestada nos ordenamentos jurídicos ocidentais durante todo o século XIX.

No século seguinte, porém, tudo se rompeu ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, seguida pela Grande Depressão, consequente à quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Diferentemente do que previa o marxismo, em lugar da divisão estrutural da sociedade em dois grupos contrapostos – burguesia e proletariado – surgia na base social uma massa informe de indivíduos, sem autonomia ou organização própria, submetida a um Estado totalitário ou simplesmente autoritário. A distinção entre esses dois tipos de organização estatal foi proposta pela primeira vez na teoria política por Karl Loewenstein em 1942, em obra consagrada a analisar o getulismo no Brasil (Brazil under Vargas).

Enquanto no Estado totalitário a sociedade civil praticamente desaparece – pois a vida privada, mesmo no âmbito doméstico, é reduzida ao mínimo –, no Estado autoritário uma fração importante do povo irrompe na cena política; todavia, não de modo autônomo, e sim como tropa de choque de um líder carismático, que exerce o poder em benefício próprio, mantendo formalmente em vigor as instituições constitucionais. É neste sentido que o Estado autoritário é dito populista.

É importante considerar que na base de ambas essas espécies de organização estatal há o fenômeno de massificação da sociedade e que esta ligou-se, sucessivamente, às duas grandes etapas da evolução da técnica de comunicação social no século XX. Na Europa dos anos 1920, o estabelecimento da radiodifusão em âmbito continental permitiu a explosão do movimento nazifascista. Já a criação da internet de terceira geração, na década de 1990, ensejou a expansão global do autoritarismo.

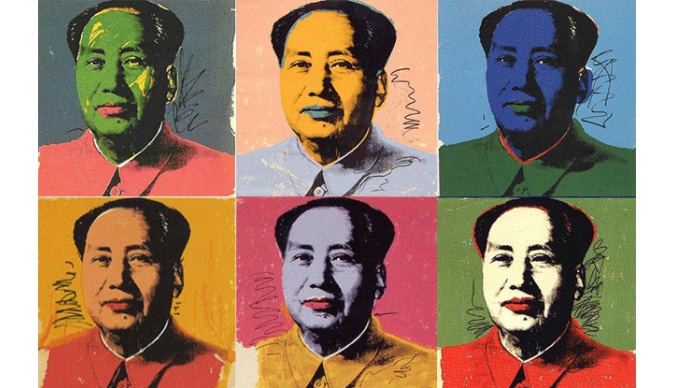

A ideologia totalitária fundou-se na primazia da Força sobre o Direito, transformando a política em luta permanente contra o Inimigo, interno ou externo. Encerrada, porém, a Segunda Guerra Mundial, dos Estados totalitários restou apenas a União Soviética, que fizera parte dos Aliados contra os países do Eixo nazifascista. Em 1949, a China tornou-se mais um Estado totalitário comunista, sob a liderança de Mao Tsé-Tung.

Nenhum, porém, desses dois Estados remanescentes do totalitarismo subsistiu até o final do século. A União Soviética começou a esfacelar-se nos anos oitenta e dissolveu-se em 1991, tornando-se, tanto ela quanto seus antigos países satélites, Estados capitalistas autoritários. Quanto ao totalitarismo da República Popular da China, ele entrou em crise com o falecimento de Mao Tsé-Tung em 1976; em 2013 o país tornou-se, sob a presidência de Xi Jinping, o maior importante Estado autoritário capitalista do mundo.

Quanto ao autoritarismo, ele se estabeleceu na última década do século XX em vários países da Europa Oriental, como consequência da dissolução da União Soviética. Expandiu-se em seguida, mantida a aparência democrática, para várias outras regiões do mundo, como nos Estados Unidos de Donald Trump, no Brasil de Jair Bolsonaro, na Hungria de Victor Orbán, na Polônia de Andrej Duda, na Turquia de Erdogan, nas Filipinas de Rodrigo Duterte e na Índiade Narendra Modi.

Em conclusão, ainda hoje não se sabe teoricamente onde colocar o povo no tabuleiro político.

*Fábio Konder Comparato é Professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra. Autor, entre outros livros, de A civilização capitalista (Saraiva).

Publicado originalmente na revista CartaCapital, Ano XXVI no. 1145.