Por LUIS FELIPE MIGUEL*

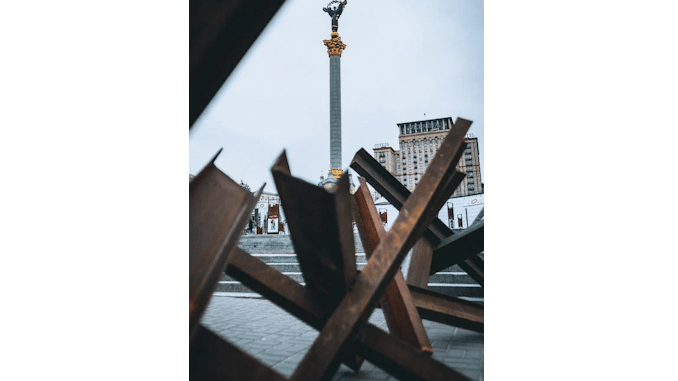

A versão à esquerda do anti-intelectualismo assume a forma da crença numa grande teoria conspiratória em que qualquer informação adversa é enquadrada imediatamente como “manipulação do imperialismo”

No recente encontro da Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação), em Niterói, eu ia apresentar um trabalho que discutia o discurso contra a ciência e contra o capital cultural presente em certos setores da esquerda. Mas fui vitimado por uma intoxicação alimentar e não rolou.

Os relatores do meu paper ficaram chocados com as críticas. Fui praticamente jogado no saco da extrema direita. O negacionismo da esquerda foi minimizado como apenas “irritante”. (Para quem tiver curiosidade, o trabalho, o relato e minha tréplica estão disponíveis aqui)

Não creio. A esquerda negacionista é talvez irrelevante, como força política. Mas prejudica a construção de um projeto que seja plural e emancipatório – e por isso deve ser debatido (e combatido).

O anti-intelectualismo pode ser definido sumariamente como a recusa ao conhecimento especializado e a hostilidade ao pensamento complexo, em nome da transparência do vivido e da sensibilidade da “pessoa comum”.

Seu grande efeito é negar complexidade ao real.

Não é um fenômeno novo, mas se tornou marca da nova extrema direita. Seu discurso “elite contra o povo” costuma livrar a cara das elites econômicas e mesmo de grande parte das elites políticas, então sobra para a elite intelectual. O negacionismo da ciência e da história é um dos pilares de seu discurso. O elemento transgressor, tão presente nas obras artísticas, aparece como afronta aos valores e hierarquias tradicionais.

Mas a recusa do debate, a negação do argumento científico ou a crença na superioridade do conhecimento obtido por meio da experiência direta não são exclusividades da direita.

A versão à esquerda do anti-intelectualismo assume a forma da crença numa grande teoria conspiratória em que qualquer informação adversa é enquadrada imediatamente como “manipulação do imperialismo”. A Coreia do Norte é o paraíso terrestre, a China é o socialismo do futuro, a Venezuela é uma democracia avançada – e ai de quem contestar.

Ou, então, da valorização de vozes subalternas, o que se inspira em percepções críticas sobre as formas dominantes de produção do conhecimento e sobre a universalização espúria de um ponto de vista europeu, branco e masculino, mas se banalizou – e ganhou corpo nas batalhas digitais – como uma série de exclusivismos e exclusões organizada em torno da noção fluida de “lugar de fala”.

De uma denúncia de certo idealismo racionalista, que postula uma razão descarnada capaz de interpretar o mundo permanecendo fora dele, chega-se à compreensão de que estamos presos em nossas experiências e somos incapazes de trocas verdadeiras com os outros.

Seria possível ver aí uma reflexão sobre a condição humana essencial, na esteira de Jean-Jacques Rousseau, que observava que entre as ideias e os sentimentos de uma pessoa e outra pessoa se interpõe, sempre, a linguagem. Essa leitura mais generosa fica interditada porque o foco não é a solidão originária de toda consciência humana, mas o grupo. Somos plenamente transparentes dentro do grupo de pertencimento, definido em geral por raça ou sexo e gênero, mas completamente opacos para os estranhos a ele.

O que se coloca, então, é a absoluta impossibilidade de qualquer diálogo fora do grupo. Aquilo que de início remetia a construções sociais opressivas, que estruturavam vivências diferenciadas para integrantes de diferentes grupos, ganha ares místicos com a crescente popularidade de noções como “ancestralidade” ou o apelo a um “feminino” inerentemente conectado com o mundo natural, na esteira de Luce Irigaray e outras pensadoras.

Ainda que se volte a aceitar que a questão é estrutural, restam alguns pressupostos questionáveis. O primeiro é que a experiência do grupo é tanto perfeitamente compartilhada com os outros integrantes quanto completamente incomunicável aos estranhos.

O segundo é a presunção de que o integrante do grupo, por sua própria vivência, tem clarividência sobre sua situação.

O terceiro é que qualquer olhar externo sobre a vivência ou sobre os mecanismos de opressão sofridos por aquele grupo é sempre agressivo, ofensivo, ameaçador ou, no mínimo, inconveniente e inútil.

Juntos, eles impõem uma impossibilidade de diálogo. Aos externos, isto é, aqueles que não participam do grupo, a única opção possível é uma solidariedade subserviente e a reafirmação permanente de sua própria culpa pessoal.

O primeiro pressuposto (a unicidade da experiência no grupo) combina-se de forma tensa com a noção de “interseccionalidade”, no entanto mobilizada pelas mesmas vozes. A teórica indiana Gayatri Spivak falou, celebremente, de um “essencialismo estratégico” que os subalternos deveriam mobilizar para avançar pautas vinculadas às suas identidades. Mais tarde, ela mesma lamentou que a faceta estratégica estivesse sendo deixada de lado, em favor de um identitarismo essencialista tout court.

Talvez se possa dizer que estratégico se tornou o recurso à interseccionalidade, isto é, ao fato de que múltiplas opressões sobrepostas geram posições sociais distintas, lembrado ou esquecido de acordo com as conveniências do momento.

O segundo pressuposto (o conhecimento nasce da vivência) é a afirmação do privilégio epistêmico dos dominados. Não se trata mais, como no uso inicial da noção de “lugar de fala”, que leva a formulações como o conceito de perspectiva social desenvolvido por Iris Marion Young, de lembrar que todo discurso sobre o mundo é situado e que, portanto, as visões que circulam como universais são na verdade vinculadas a posições dominantes que têm condição de se apresentar socialmente como não situadas.

Em vez disso, desliza-se para um entendimento ingênuo e francamente indefensável de que o integrante do grupo dominado, simplesmente por experienciar a dominação, entende-a melhor do que qualquer outro. Isto significa jogar na lata de lixo toda a percepção, presente no pensamento crítico, de que vivemos em um mundo social marcado pela ideologia e pela alienação.

De Marx e Engels indicando que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante a Simone de Beauvoir escrevendo que na sociedade patriarcal as mulheres são obrigadas a significar suas vidas por meio de consciências alheias, sempre há compreensão de que a consciência crítica não está disponível a não ser por meio de um trabalho de desconstrução de discursos dominantes e de produção coletiva de novas percepções.

Por fim, o terceiro pressuposto (o outro é necessariamente nefasto) garante a inviolabilidade das percepções espontâneas dos integrantes do grupo. Nada que venha de fora pode merecer atenção, muito menos desestabilizar as convicções já arraigadas.

Isto alimenta o anticientificismo que contamina boa parte destas percepções; um anticientificismo também estratégico, pois a ciência pode ser mobilizada em defesa das vacinas contra o negacionismo bolsonarista ou trumpista, mas depois rechaçada como bitolada e limitada quando se trata de defender a homeopatia ou a astrologia. Ou dados de pesquisas são ostentados quando reforçam as crenças do grupo, mas refutadas in limine quanto as contradizem ou introduzem maior complexidade às questões.

Um exemplo conhecido: repete-se à exaustão a informação de que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil não excede 35 anos, estimativa sem fonte e que muito provavelmente se refere a estudo que calculou a média de idade de uma amostra de pessoas trans assassinadas.

Reconhecer que esse dado é falso leva a acusações de transfobia. Mas o que seria melhor para estabelecer políticas efetivas de proteção à integridade física e à saúde de um determinado grupo: números lacradores ou informações fidedignas?

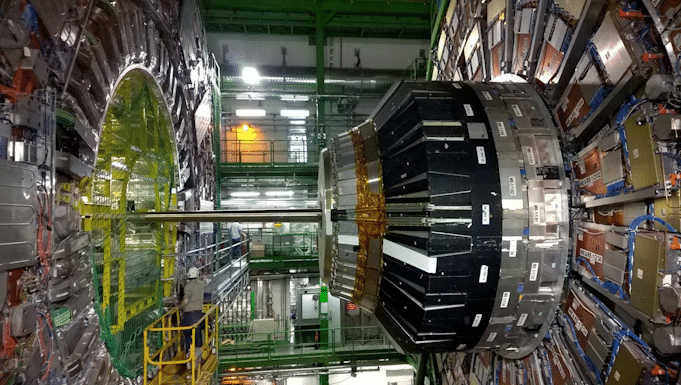

A crítica à ciência ocidental não foca apenas em seus efeitos nefastos, como a degradação ambiental, a produção de armas com cada vez maior potencial destruidor ou a crescente capacidade de controle de governos e corporações sobre as populações – questões que se ligam ao ambiente social em que o fazer científico se dá e aos interesses a que ele serve.

A crítica se dirige aos fundamentos da ciência como instrumento de leitura do mundo, negando, por exemplo, o próprio método científico. Os procedimentos de validação da observação, controle de vieses e generalização são acusados de positivistas e eurocêntricos, o que já trai a ideia de que nada pode ser alçado à condição de patrimônio universal da humanidade: todos estamos presos em nossas próprias tradições tribais.

Assim, todo o conhecimento científico é relativizado em favor da valorização de sabedorias tradicionais com inegável elemento místico. A estrita divisão entre o fazer científico e o pensamento mitológico, que foi fundamental para o avanço da ciência a partir da Idade Moderna, é rechaçada por um discurso que se quer “decolonial” e emancipatório.

Essa recusa do método científico não está baseada em outra coisa que não um relativismo extremado, que nega qualquer possibilidade de avanço na comprovação ou falsificação de visões do mundo a partir da produção de dados reconhecíveis como legítimos por todos.

É fácil apontar os excessos da chamada “política identitária”. É fácil condená-la por suas manifestações mais rasas e estridentes nas mídias sociais – mas de que vertente política não poderíamos dizer o mesmo? Só que isso não pode justificar o retorno a uma universalidade abstrata, determinada seja pela clivagem de classe, como em tradições da esquerda, seja pelos direitos de cidadania, como no liberalismo.

Com excesso ou sem excesso, o reconhecimento da pluralidade de eixos de opressão na sociedade, sem hierarquização possível a priori, nos coloca diante de uma realidade complexa, para a qual nossa imaginação política ainda não consegue dar resposta adequada, mas que não é ignorando que vai desaparecer. Se nossa meta é criar um mundo mais justo, temos que dar conta da multiplicidade da injustiça no mundo.

A atenção ao lugar de fala, quando ele é bem compreendido, fornece meios para uma leitura menos ingênua de todos os discursos, para amparar a exigência por um efetivo pluralismo de vozes no debate público e, ainda, para garantir aos integrantes do próprio grupo a palavra final sobre a pauta de reivindicações e a estratégia política a ser adotada.

Mas se o objetivo não é a mera autoexpressão ou a produção de reservas de mercado nas disputas discursivas, e sim a superação dos padrões de dominação social, então a busca de aderência à realidade factual, com os melhores instrumentos de que pudermos dispor, não pode ser deixada de lado.

O problema é que este debate continua sendo interditado em boa parte da esquerda. Isso nos impede de avançar.

*Luis Felipe Miguel é professor do Instituto de Ciência Política da UnB. Autor, entre outros livros, de Democracia na periferia capitalista: impasses do Brasil (Autêntica). [https://amzn.to/45NRwS2]

Publicado originalmente nas redes sociais do autor.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA