Por HOMERO SANTIAGO*

O ex-capitão é menos lobo solitário que porta-voz de uma tentação autoritária que atravessa a história brasileira.

A encenação da origem

Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência da República do Brasil em 1o de janeiro de 2019, anunciando uma “revolução” nacional que, após anos de governos de esquerda, restabeleceria a ordem e recolocaria o país nos trilhos; o seu alvo principal era o modelo de sociedade que se configurara desde a redemocratização do país na década de 80, em particular com a promulgação de uma nova Constituição em 1988. Para colher o sentido profundo desse projeto, convém retroceder no tempo, precisamente para o dia 17 de abril de 2016, quando o personagem apresentou à nação seus ideais mais altos e ofereceu-se como guia rumo a uma nova era.

O Brasil vivia o processo de impeachment (como se costuma dizer à inglesa) da presidente Dilma Rousseff, primeiramente eleita em 2010 e reeleita em 2014. No bojo da operação Lava-Jato, o Partido dos Trabalhadores (PT), a principal agremiação esquerdista do país a que pertencia Rousseff e o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, era acusado de montar um enorme esquema de corrupção para financiamento de campanhas eleitorais.[i]

O processo surgia como oportunidade de ouro de abater o ‘lulismo’, graças à combinação de circunstâncias: além da Lava-Jato, crise econômica e política, oposição inflamada da grande mídia, minoria do governo no Congresso Nacional e o posicionamento estratégico de um declarado inimigo da presidente no comando da Câmara dos Deputados que respondia pelos trâmites. O clima revanchista era contagiante; para alguns, chegara enfim o momento de bloquear a “comunização” do país. Um golpe de novo tipo, como se tornou a tônica da América Latina nos últimos anos: em vez das tradicionais quarteladas que outrora depunham presidentes conforme o humor de generais, uma manobra parlamentar forjada a partir da produção da inviabilidade do governo combinada ao uso calculado da máquina judiciária.[ii]

De um ponto de vista de classe, o ato de força contornava os resultados eleitorais e fazia chegar ao poder um político, o vice-presidente Michel Temer, fortemente compromissado com os mercados e com uma agenda de reformas liberais que prometia novo mundo aos desempregados e facilidades inéditas ao empresariado.[iii]

Naquele 17 de abril (um domingo que sintomaticamente coincidia com o primeiro vintênio do massacre de Eldorado dos Carajás), a Câmara dos Deputados devia avaliar o afastamento de Dilma Rousseff das funções presidenciais por 180 dias, até a conclusão do julgamento. Após as intervenções da acusação e da defesa, cada parlamentar foi chamado a declarar o seu voto, tendo um minuto e meio para considerações. Com isso chegamos ao ponto que, aqui, é fundamental: o discurso que precedeu o voto do então deputado federal Jair Bolsonaro.[iv]

No exíguo intervalo de tempo que lhe coube, ele produziu uma síntese do ideário bolsonarista assentada sobre uma interpretação da história nacional e a incisiva divisão entre amigos e inimigos. E com uma limpidez notável. Se alguma virtude tem o personagem, é a de não dissimular seus valores. Com efeito, foram estes exibidos como numa vitrine, escancarados à espera de que as franjas descontentes aderissem ao seu projeto, então já anunciado, de candidatura presidencial. De logro, ninguém pode reclamar.

Nada de improvisação. O roteiro estava descrito na folha que a mão direita carregava e que seria oportunamente consultada. De entre a multidão de parlamentares, destaca-se Bolsonaro e toma o microfone, com sorriso maroto, boca entreaberta e dentes à mostra. A encenação, pela sua perfeição cenográfica e pela exímia atuação, deve ter sido repassada várias vezes. A ambição é grande, o espetáculo não pode ser menor. Inicia-se com um meneio à frente do indicador direito que convoca a atenção e para no ar.

Feito o introito, um breve silêncio e a declaração de voto, o grande momento. A mão direita gesticula acompanhando a fala. O indicador em riste aponta para a esquerda: “perderam em 64”; espalmada, a mesma mão movimenta-se à direita até a conclusão: “perderam agora em 2016”. Traçado esse arco temporal entre a data do golpe militar e o presente, consultada a anotação e reafirmado o combate ao comunismo, o voto é dedicado às famílias e às crianças.

Novo recorte, o tom de voz muda e vem aquela silabação que manda o ouvinte redobrar a atenção: “pela memória do coronel Car-los Al-ber-to Bri-lhan-te Us-tra”. Em contraste, o arremate é ligeiro e dado por um epíteto destinado a inflamar os ânimos: “o pavor de Dilma Rousseff”. Nova parada. Retoma-se o elenco dos homenageados: pelo Exército, por nossas Forças Armadas; até o fecho triunfante: o voto é “por um Brasil acima de tudo, e por Deus acima de todos”.

Despontava ali, quiçá pela primeira vez em cadeia nacional de televisão, o lema para bolsonarista a eleição de 2018. Só uns poucos detalhistas encrencaram com a infeliz proximidade entre o bordão conclusivo e o famigerado Deutschland über alles, ou então com o pingo de neoteocracia que acenava a uma parcela do eleitorado. O que realmente destoou do roteiro farsesco e repercutiu com força foi a saudação ao pavoroso coronel Brilhante Ustra. Explica-se: aos vinte e poucos anos, durante os “anos de chumbo” da ditadura, a jovem Dilma ficara sob a guarda de Ustra na carceragem do temido DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna).

Muitas vozes se levantaram em exprobro, outras calaram boquiabertas com essa cruel lembrança da prisão e das torturas sofridas pela jovem; a polêmica foi ampla e alcançou a imprensa estrangeira. Apologia ao crime ou liberdade de expressão? Buscando dimensionar a gravidade do ato, alguém comparou: é como se um deputado alemão, no Reichstag, recordasse com aprovação o nome de um oficial nazista implicado na administração de campos de concentração. Decerto as circunstâncias não eram suficientes para explicar aquilo, e por isso muita gente na grande imprensa e no establishment político reduziu a atitude à treslouquice de um falastrão dado a tiradas inconvenientes, como a dizer: “Bolsonaro?! ah, é maluco, não vale a pena dar trela”.

Raciocínio implícito: a liberdade de expressão tem seus custos e um deles é deixar que os idiotas falem à vontade, sobretudo quando é deputado federal; o melhor remédio é isolá-lo e deixá-lo falar sozinho ou para os poucos que pensam como ele. Vendo de hoje, de fato, nem mais parece o fim do mundo. Aquela explosão de crueldade (“o pavor de Dilma Rousseff”) replicou-se outras tantas vezes em condições tão diversas que retrospectivamente foi normalizada. O que teria passado pela cabeça de Bolsonaro naquele momento? Talvez nada. “Sou assim mesmo. Não tem estratégia”, esclareceu o próprio com certa candura, já mandatário da República, após episódios similares.

Recentemente ainda, como faz a cada embrulhada e sente necessidade de pisotear os “comunas”, cobrou da ex-presidente as chapas de raio-X comprovando ter sido torturada. É como se nele o fascínio por torturadores e pela violência política (noutra ocasião considerou que parte dos problemas nacionais se devia ao número reduzido de pessoas mortas pelo regime militar) fosse um dado atávico.

No entanto, como comprovará quem tiver a paciência de assistir e reassistir à cena, o apuro formal do conjunto só tem paralelo na baixeza da referência a Ustra, escolhida a dedo para garrotear o espírito da então presidente. Nenhuma escapadela, nem palavras nem gestos desatados; definitivamente, nada sugere espontaneidade, ato falho ou livre associação. Estamos tão distantes de um jorro descontrolado (“sou assim mesmo”) quanto a premeditação está longe do movimento reflexo. Um discurso perfeito, em pouco mais de um minuto; concebido para distinguir e elevar o orador sobre a massa parlamentar e evidenciar que ali estava um pleiteante à cabeça executiva do país. E nisso obteve grande sucesso.

O ex-paraquedista e capitão não era somente um “lobo solitário”, no sentido técnico que o discurso da guerra contra o terror atribuiu à expressão: aquele que, fora de uma estrutura maior e por esforços próprios, age sozinho movido por ideais que lhe obsedam e justificam o seu sacrifício. Uma excrescência política, sem dúvida, só que de nítido teor programático. Bolsonaro falou o que falou porque sabia falar para alguém que esperava ouvir aquilo. Não estava sozinho.

O dia 17 de abril de 2016 e aquela breve intervenção de Bolsonaro fornecem uma espécie de certidão de nascimento do que podemos, hoje, denominar “bolsonarismo”. Um político se projeta como líder ao expor um ideário que encontra ressonância em parcela considerável do corpo social que passa a considerá-lo um representante; a aliança solda-se por meio do gesto fundamental de todo credo autoritário: os amigos são convocados a lutar juntos e os inimigos são advertidos de que, contra eles, todas as armas serão doravante consideradas legítimas.

Da sátira à tragédia

Ao longo da campanha presidencial de 2018 o bolsonarismo foi tomando a forma definitiva de movimento, e a sua vitória eleitoral fez o Brasil reencontrar de vez alguns fantasmas do passado que andavam traiçoeiramente recalcados sem nunca terem sido superados.

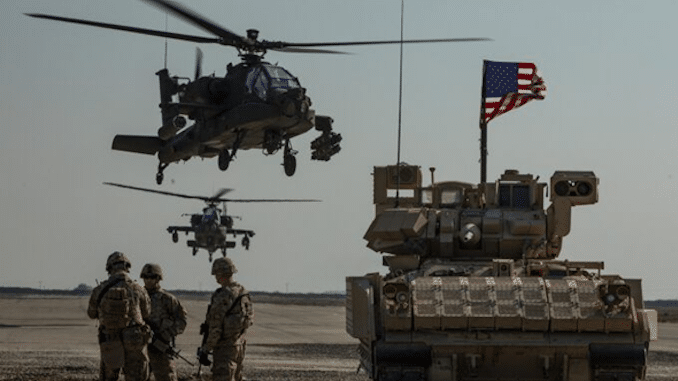

Para começar, Bolsonaro conseguiu reunir em torno de seu nome os grupos ainda saudosos do regime militar de 1964, inclusive a quase totalidade das Forças Armadas, que nunca viram com bons olhos os governos de esquerda; além da mácula evidente de serem ‘esquerdistas’, teriam cometido pecados imperdoáveis como facilitar a demarcação de terras indígenas na Amazônia e convocar uma Comissão da Verdade para investigar os abusos do poder estatal durante a ditadura.

Além disso, novos personagens passaram a gravitar em torno do mesmo ideal: os neoliberais que se sentiam assegurados pela figura de Paulo Guedes, que se tornaria ministro da Fazenda e fiador das “reformas” que garantiriam a “austeridade” do novo governo; muitas das poderosas correntes evangélicas de variegada denominação mas igualmente aferradas ao objetivo de moldar a sociedade conforme seus valores; last but not least, parcelas difusas da população que havia anos se identificava como antilulista, congregando, por meio do discurso moralista que atribuiu ao PT a origem da corrupção política brasileira, desde os que, socialmente ascendidos, temiam uma recaída na pobreza, até a classe média tradicional que via o país afundado numa aberrante convulsão hierárquica – exemplo suficientemente loquaz: defendendo a severidade fiscal, ao início de 2020, Guedes declarou que o país antes era uma “festa”, com “empregada doméstica indo para a Disney”.[v]

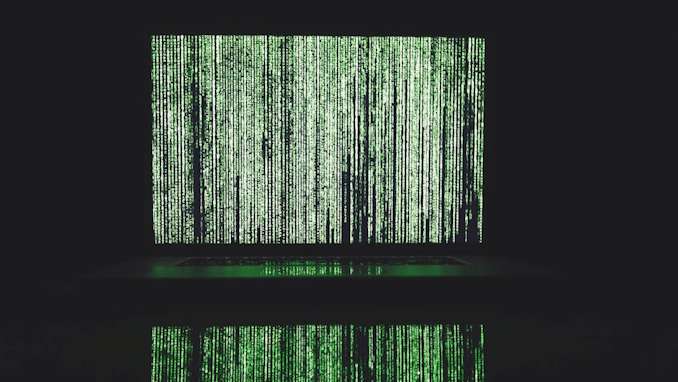

Afora o ódio condensado na reiterada denúncia da comunização do país, o que nos poria prestes a recair na situação conturbada da Venezuela, e a afirmação de que era preciso reencontrar a vida ordeira e honesta, Bolsonaro praticamente não apresentou nenhum programa de governo que fosse muito além de sua obsessão: o extermínio da esquerda. O candidato que liderava as pesquisas até pouco antes, Lula, fora oportunamente encarcerado; um atentado a faca contra Bolsonaro em setembro de 2018, ainda no primeiro turno das eleições, veio a calhar como perfeita desculpa para não comparecer a nenhum debate; por outro lado, pela primeira vez, as redes sociais tiveram protagonismo como arena de disputa de votos e, principalmente, instrumento de disseminação orquestrada de boatos e mentiras (as tão faladas fake news).

Ao fim e ao cabo dessa campanha eleitoral que teve ares de “guerra híbrida”, não efetivou uma vitória acachapante. Longe disso, pois Bolsonaro não obteve nem a metade dos votos possíveis, dando azo a uma situação cômica e inédita: quiçá pela primeira vez na história, um candidato vencedor denunciou as eleições que o elegeram como uma grande fraude e passou a, regularmente, pôr sob suspeita o sistema de votação eletrônica que o país utiliza há anos sem maiores problemas, sempre acrescentando que não aceitará uma derrota em sua tentativa de reeleição em 2022.

De qualquer modo, estava aberto o caminho para revolução dos assim autonomeados “cidadãos de bem”: revisão dos direitos trabalhistas e do sistema de previdência social que desestimulariam o espírito empreendedor; paulatina liberação do porte de armas de fogo e apologia de sua utilização em defesa da propriedade privada; militarização de escolas fundamentais e médias e reorganização das universidades, que teriam se tornado quarteis ideológicos marxistas; alinhamento incondicional à política externa de Donald Trump; ausência do Brasil em fóruns dedicados à preservação ambiental e seguido questionamento da ONU como espaço de discussão; afrouxamento da legislação de proteção ambiental e sucateamento dos meios de fiscalização; desmantelamento de políticas voltadas à promoção da igualdade de gênero e aos direitos das pessoas LGBT, sob o comando da titular do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanas, Damares Alves, pastora evangélica que, ao tomar posse, anunciou com ênfase que o Brasil entrava numa “nova era” em que “menino veste azul e menina veste rosa”.

Ainda que o recolhimento da oposição, especialmente a de esquerda,[vi] parecesse oferecer a Bolsonaro um amplo espaço a ser trilhado sem grandes obstáculos, os reveses foram muitos e decorrentes quase todos de lutas travadas no interior do próprio governo. A coligação que elegeu Bolsonaro era quase inteiramente constituída de partidos menores desprovidos de quadros burocráticos e políticos experientes. Iniciado o governo, não demorou para que seus principais nomes demonstrassem possuir pouca ou nenhuma noção do funcionamento do Estado e dos meandros das relações entre o executivo e o legislativo, composto de uma miríade de agremiações que torna hercúlea a consolidação de maioria parlamentar, e o judiciário, que há anos ganhou protagonismo político no Brasil.

Com isso, aos poucos, os espaços foram sendo ocupados por quadros das Forças Armadas– que bem ou mal têm noção do que seja o Estado – e chegou-se à situação esdrúxula de que o governo Bolsonaro possua mais militares entre ministros de Estado e no primeiro escalão do que à época da ditadura… militar. Essa proeminência fardada foi o estopim dos ciúmes de um segundo grupo que, embora ignorante do funcionamento da máquina estatal, é extremamente influente, a chamada “ala ideológica”, que reúne a extrema-direita mais ferrenha que tem por inimigos prioritários o que denominam “marxismo cultural” e “globalismo”, a última estratégia do “comunismo internacional” para destruir as nações ocidentais e os valores cristãos.[vii]

Não vem ao caso propor a crônica dos descaminhos do primeiro ano de governo; basta salientar que a pitoresca composição de cavaleiros templários (muitos da ala ideológica gostam de se ver assim) e militares produziu uma espécie de ópera bufa. Os estragos foram muitos, mas nada que se aproximasse de uma revolução nacional. Quando muito assistiu-se a um prelúdio cômico, cuja síntese acabada pode-se encontrar num pronunciamento do ministro da Cultura, em janeiro de 2020, desavergonhadamente inspirado (como se demonstrou) em trechos de Goebbels: “A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa (…) ou então não será nada”.

Aí veio a pandemia, que fez sua primeira morte no Brasil em 12 de março de 2020.

Alguns poucos aspectos precisam ser mencionados a fim de que a situação seja minimamente dimensionada. Ao menosprezo inicial pela doença (uma “gripezinha”, disse o presidente) seguiu-se a tentativa de camuflagem, inclusive com a omissão de dados oficiais,[viii] o que acarretou a formação de um consórcio de grandes meios de comunicação para a consolidação diária dos números da doença; ao longo de 2020 o governo federal se recusou sistematicamente a negociar a compra de vacinas; a frequente troca de ministros da Saúde (estamos no quarto) e a falta de coordenação nacional do sistema de saúde levou a uma situação crítica que fez em várias regiões pessoas morrerem não só pela falta de leitos hospitalares como também, havendo leitos, pela falta de oxigênio ou; todas as medidas de obrigatoriedade do distanciamento social e do uso de máscaras foram rechaçadas pelo presidente, às vezes comparadas ao confinamento em campos nazistas e, quando implantadas por governos locais, questionadas na justiça.

A isso, soma-se o mau gosto de um personagem cuja psicopatia beira a medonha e cruel caricatura: no dia mesmo em que o país atingiu a marca de 200.000 mortos, em janeiro de 2021, Bolsonaro fez questão de ponderar: “a vida continua”; em março, voltou a admoestar: “chega de frescura, vão ficar chorando até quando?”; dias depois, simulou em tom jocoso uma morte por asfixia. No campo das mentiras, nada muito diferente. O presidente quase religiosamente insiste nas virtudes de substâncias comprovadamente ineficazes (cloroquina, ivermectina e similares), questiona a eficácia das vacinas e alardeia que o uso de máscaras fazia mal à saúde, além de – perdoe o leitor o sórdido detalhe, mas é importante para caracterizar o personagem, que exibe uma nítida fixação com a questão da masculinidade – pôr em xeque a virilidade do usuário (é “coisa de marica”).

Ao final de uma das piores semanas da pandemia em número de mortes, entre 15 e 21 de março, quando o país somou 15.600 mortes, cerca de 25% das mortes no planeta para uma população de 2,7% da mundial, com o sistema de saúde inteiramente em colapso, pessoas morrendo em ambulâncias por falta de leitos em hospitais, outras em leitos de hospitais morrendo por falta de oxigênio, o Presidente da República informou à nação: “Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado. Mas o Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda em busca de soluções”.

A crueldade só encontra paralelo na desfaçatez cínica, e a ópera bufa do primeiro ano de governo deu lugar à tragédia. São muitas as boas reportagens na imprensa nacional e internacional sobre a catástrofe que produziu já mais de 350.000 mortes e milhões de contaminados;[ix] mais uma vez, podemos deixar a crônica à parte e finalmente seguir ao ponto nodal de todo o problema.

É duvidoso que possamos ver aí somente efeitos da mais pura (e devido às circunstâncias, nefanda) incompetência. Tudo parece tão deliberado, tão ordenado, que faz-nos desconfiar que há algo mais, um certo método na construção desse cenário horripilante, uma razão profunda para esses efeitos tão aparentemente desastrados e tão fatalmente eficazes. Recentemente, um detalhado levantamento feito pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a ONG Conectas Direitos Humanos analisou 3049 normas governamentais editadas em 2020 relacionadas à pandemia de Covid-19. A conclusão geral é chocante e fala por si: “no âmbito federal, mais do que a ausência de um enfoque de direitos, já constatada, o que nossa pesquisa revelou é a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo governo brasileiro sob a liderança da Presidência da República”.[x]

Eis que estamos em condições de lançar a questão crucial, que pode ser assim formulada: em que medida o caos, e no caso preciso um caos sanitário de dramáticas consequências econômicas, pode servir a um projeto de poder?

A estratégia do caos

“O caos vem aí” (Bolsonaro, março de 2021).

Retomemos por um momento o discurso do deputado federal Jair Bolsonaro de que partimos. Em vista da terrível glorificação da tortura, pouco se insistiu numa passagem que todavia, para nosso assunto, deve funcionar como pedra de toque compreensiva. Ali, passado e presente conjugam-se graças à permanência de uma mesma luta entre duas parcelas da nação, e mais uma vez teria ocorrido a fragorosa derrota de uma delas: “perderam em 64, perderam agora em 2016”, diz o orador entrelaçando os fios temporais e estabelecendo um contínuo entre o golpe de ontem e o de hoje.

Compreensão subjacente: o passado não passou e seus efeitos resvalam no presente; o tempo da ditadura se introduz no período democrático e exprime-se numa mesma empreitada belicosa que, embora levada a cabo por novos soldados, prossegue, hoje, movida pelo desejo de defender os mesmos valores de outrora: a família, a infância, o anticomunismo, o exército, o Brasil, Deus. A democracia está destinada a repetir os passos da ditadura.

Que tipo de vínculo secreto pode existir entre esses dois tempos? A constelação de remissões não deixa de guardar forte coerência e, ao abraçar uma espécie de interpretação da história nacional, sugerir que a essência do bolsonarismo, em verdade, transcende a própria liderança circunstancialmente encarnada num polêmico personagem. É possível que o bolsonarismo tenha menos a ver com Bolsonaro do que com as raízes profundas de uma nação cuja formação foi desde sempre marcada pelo autoritarismo e pela violência como meio de organização social e inserção no mercado mundial: no século XIX, a escravidão, em vez de resquício pré-capitalista, acoplou-se à produção orientada às exportações; nos anos 30 e 40, a incipiente industrialização foi obra da aliança entre a burguesia e um ditador de corte fascista; nos anos 70 coube à ditadura militar elevar o país à modernidade capitalista (“modernização conservadora”, como se costuma dizer).[xi]

Menos lobo solitário que porta-voz de uma tentação autoritária que atravessa a história brasileira – como se as soluções autoritárias fossem sempre as únicas à mão, constituindo um destino, e por isso naquele 17 de abril de 2016 assistimos a uma encenação da origem em vez de a uma cena originária – o capitão terá surgido a muitos como a via de inserção definitiva do Brasil no mecanismo neoliberal, incomodamente emperrado pela constituição socialdemocrata de 1988. Não há maior símbolo dessa aliança que a figura do ministro da Economia Paulo Guedes: desde o primeiro momento fiador do governo junto ao empresariado, esse chicago-boy parece acalentar o desejo de repetir no Brasil o experimento neoliberal que conheceu in loco como docente da Universidade do Chile durante a ditadura de Augusto Pinochet.

Não por acaso, em novembro de 2019, quando o Chile revirado por manifestações em prol de uma nova constituição inspirava, no Brasil, forte resistência à reforma da previdência social proposta por Guedes (que pretendia implantar no país um regime de capitalização idêntico ao chileno), o sofisticado acadêmico não se conteve: “Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro.”

No período bolsonarista, tornou-se moeda corrente, a cada embate com o judiciário, o legislativo, a oposição ou os movimentos sociais, a ameaçadora invocação do Ato Institucional no 5 de dezembro de 1968 – a mais dura legislação do período ditatorial e responsável pela implantação do terror de Estado[xii] – à guisa de instrumento de produção das condições de governabilidade; como a dizer: “não esqueçam o que podemos fazer!”.

Outros arroubos do presidente só vieram confirmar esse pendor à resolução unilateral e violenta dos conflitos políticos, na esteira da pior tradição nacional. “O pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, pra onde querem levar o Brasil, para o socialismo. (…) Quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são as suas Forças Armadas”. “Eu sou realmente a constituição”. “Eu sou o garantidor da democracia”. “O meu Exército não vai para a rua para cumprir decreto de governadores”. E às palavras somaram-se, em dois anos de governo, insidiosos sinais da guinada autoritária: recorrentes manifestações bolsonaristas pedindo o fechamento do Congresso Nacional e do STF; monitoramento pelo serviço de inteligência de funcionários públicos e intelectuais críticos ao poder (o caso mais notório foi o do sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, relator da ONU sobre direitos humanos na Síria); processos e prisões com base na ainda vigente Lei de Segurança Nacional, promulgada pelo regime militar; uma incontido fascínio pela decretação do Estado de Sítio como medida fundamental ao combate da pandemia.

A questão é entender como esse projeto autoritário teve de adaptar-se à pandemia, cujos efeitos decerto ergueram entraves ao livre curso das pretensões bolsonaristas, paralisando as pautas morais, adiando sine die as pretendidas reformas neoliberais e, sobretudo, pondo em risco o projeto de reeleição em 2022.

A simples negação da gravidade da pandemia (“gripezinha”) foi uma primeira tática que teve de ser adaptada ao aumento do número de casos e mortes; com o tempo, a doença tornou-se obra do comunismo chinês para desestabilizar o ocidente (“comunavírus”) ou uma espécie de castigo divino pela falência moral da sociedade (em abril de 2020 Bolsonaro apoiou a iniciativa de jejum nacional, em suas palavras, para “livrar o Brasil do coronavírus”). A certa altura, porém, quando ficou claro que o problema não poderia ser ideologicamente contornado, parece ter surgido como alternativa viável o aberto confronto de forças a fim de mobilizar a base bolsonarista.

Como revelado por um importante trabalho de jornalismo investigativo da revista Piauí, numa reunião da cúpula da presidência, em 22 de maio de 2020, acuado Bolsonaro se declarou decidido a intervir no STF, intempestividade de que foi dissuadido por seus conselheiros militares: “não é o momento para isso”, contemporizou o general Augusto Heleno, seu braço direito.[xiii]

Talvez não fosse, em meados de 2020, o momento certo. Mas não se poderia começar a trabalhar seriamente na preparação do tempo propício a esse passo definitivo? Como afirma a célebre passagem do 18 de brumário, os homens fazem a sua história, mas não como querem, “pois não são eles que escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita”. Essa dura assertiva, todavia, é contrabalançada por uma observação feita nos rascunhos da Ideologia alemã: “as circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias”.[xiv]

Ora, diante de um conjunto tão absurdo de declarações, gestos e omissões por parte do governo federal durante a pandemia, é irresistível ao analista a sugestão de discernir a razão dos efeitos do livre curso da doença no Brasil numa “estratégia” (o termo daquele estudo citado acima) de produção de circunstâncias que culminem na convulsão social e no caos político, abrindo as portas a um autogolpe ou, como muitos bolsonaristas repetem, uma “intervenção militar constitucional” com Bolsonaro no comando.

Para entender essa ideia esdrúxula, é necessário um breve aceno à Constituição brasileira e uma aberrante particularidade sua, contida no artigo 142 que versa sobre o papel dos militares: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”.

É sintomático que ocorra aí a única menção da palavra “pátria” no texto constitucional. Um pequeno signo é capaz de revelar um inteiro trauma. A redação do artigo, que mantém muito de seu correlato na Constituição de 1967 outorgada pelos militares, pesa como uma espada de Dâmocles sobre o regime democrático. Segundo bolsonaristas, o próprio Bolsonaro e muito generais, constituiria a franquia para a “intervenção” militar com o objetivo de restabelecer a ordem constitucional ameaçada por embates entre os poderes ou por graves convulsões sociais. Inclusive constitucionalistas importantes assim interpretam artigo.

No entender de um dos mais ilustres juristas brasileiros, o texto afirma que todo poder que se sentir constrangido, especialmente por outros poderes, pode convocar as Forças Armadas para, agindo como “poder moderador”, “repor pontualmente a lei e a ordem”. A rigor, não se trataria de uma ruptura, mas de uma reposição da ordem e da harmonia. E mais, consoante o mesmo jurista, se estiver envolvido o poder executivo na querela que ameaça a ordem constitucional, “não ao Presidente, parte do conflito, mas aos Comandantes das Forças Armadas caberia o exercício do Poder Moderador”.[xv]

A armadilha camufla-se na vagueza da ideia de “ordem”, que não é definida em lugar nenhum e por isso carece de ser interpretada. Perpetra-se, em primeiro lugar, uma brutal inversão na ideia democrática de que a política garante e regula o uso da força: tudo se passa, como se a força garantisse a política. Em segundo, a instituição militar que tem a prerrogativa de defensora última da ordem também exerce o papel de intérprete de seu significado: existe uma grave ameaça à ordem constitucional, a ponto de legitimar a ação militar de intervenção nos poderes, quando os comandantes das Forças Armadas assim decidem e conseguem para tal mobilizar as tropas.

Em resumo, embora a soberania seja dita emanar do povo, é como se os detentores da força de facto detivessem a soberania; é difícil identificar quem é o povo, mas todos sabem quem são os militares.[xvi] Eles surgem como um poder legibus solutus cujo exercício da moderação lhes faculta emitir a última palavra sobre a ordem política da nação (e a ultrajante vigência da lei de anistia só faz comprovar isso).[xvii] No limite e sem forçar as palavras, é uma leitura possível do artigo 142 que cai como uma luva para o bolsonarismo, como se deduz dos termos do capitão, que merecem releitura após esse breve excurso constitucional, pois ganham uma significação exata: “Quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são as suas Forças Armadas”.

As disputas entre poderes constitucionais, a desordem, a convulsão social, manifestações em larga escala como as chilenas de 2019, saques ocasionados pela fome, e assim por diante. Tudo e qualquer coisa pode ser entendido, conforme as intenções dos intérpretes, como séria ameaça à ordem, situação caótica a servir e franquia “legal”, como dizem os bolsonaristas, à efetivação de um passo autoritário que uma cabeça como a de Bolsonaro almeja com tanto ardor que às vezes o pegamos a pensar alto. Tal qual o golpe contra Dilma Rousseff de 2016 repetiu o golpe militar de 1964, não é absurdo, pelo contrário parece até natural, conceber a forja calculada de um golpe dentro do golpe, como aquele de 1968, que se repetiria no Brasil de hoje destroçado pela pandemia – um AI-5 aggiornato pela necropolítica. É nessa interpretação que o bolsonarismo aposta, e isso explica muito das posições do presidente da República desde meados de 2020.

É muito provável que a era das quarteladas latino-americanas tenha sido deixada para trás. Não por desapego ao autoritarismo; longe disso. É que se descobriu que aproveitar as deficiências de uma democracia incompleta, ainda que um pouco mais trabalhoso, é bem mais eficiente para a propaganda e, por conseguinte, para os negócios. As terríveis consequências da pandemia surgem como ocasião propícia para a aceleração das circunstâncias que condicionam esse passo autoritário.

A excepcionalidade sanitária prefigura a exceção política; a necropolítica, bem amparada pelos resquícios do autoritarismo brasileiro e com a complacência do capital escudado por Guedes, não vê a hora de se livrar definitivamente das amarras que o atrapalham, prepara (retomemos as palavras do general Heleno) o “momento para isso”, resguardando os seus e jogando à vala comum o resto da população.[xviii] Os efeitos naturalmente mortais da doença podem ser de extrema utilidade, desde que trabalhados pelo mais sórdido e ‘maquiavélico’ (evidentemente em sentido não maquiaveliano) cálculo de poder: não agir em face das urgências, levantar obstáculos aos esforços de outros, condenar à morte centenas de milhares, escarnecer da dor de milhões.

O atual colapso da vida social e da democracia brasileiras abriu as portas do inferno. À espera do caos que projetou e antecipando o epitáfio que a história brasileira lhe reservará, o duce do bolsonarismo desde logo pode bradar, pleno do sentimento de dever cumprido e com sua habitual brejeirice:

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Homero Santiago é professor no Departamento de Filosofia da USP.

Este texto foi escrito para um dossiê da Politics. Rivista di Studi Politici dedicado aos efeitos da pandemia na política. Foi concebido originalmente para um leitor estrangeiro, o que explica a preferência por referências em outras línguas que o português bem como o esclarecimento de pontos que a brasileiros podem passar por obviedades.

Notas

[i] Pelo nome ‘operação Lava-Jato’ entende-se um conjunto de investigações ocorridas a partir de março de 2014 que, expressamente inspiradas na operação Mani Pulite, atingiu expoentes do mundo político brasileiro, particularmente do PT. Com efeito, Lula foi condenado e preso em abril de 2018 (permanecendo encarcerado por 580 dias), o que impossibilitou sua participação na eleição presidencial daquele ano. Apesar da enorme popularidade da operação, as polêmicas sempre foram intensas, sobretudo no tocante à indisfarçável predileção pela figura de Lula e pelo recurso a duvidosos mecanismos de investigação e produção de provas (cf. Nicolas Boucier e Gaspard Estrada, “Lava Jato, the Brazilian trap”, Le monde, 11 de abril de 2021: https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/11/lava-jato-the-brazilian-trap_6076361_3210.html).

A imagem da operação começou a ficar abalada quando o seu expoente, o juiz federal Sérgio Moro, aceitou o cargo de ministro da Justiça de Bolsonaro (o maior beneficiário da condenação do ex-presidente). Em junho de 2019, a página The Intercept Brasil começou a divulgar mensagens de texto trocadas entre Moro e promotores de justiça; ainda que conseguidas ilegalmente por hackers, tais mensagens demonstraram que a operação desde o início tinha como alvo o PT e as ações eram planejadas conforme o calendário eleitoral e as pesquisas de opinião pública, cometendo deliberadamente uma série de vícios processuais. Por fim, entre março e abril de 2021 o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela suspeição de Moro e o processo contra Lula foi anulado.

[ii] Sobre o uso do instituto do impeachment para reversão de resultados eleitorais na América Latina, cf. Aníbal Pérez-Linán, Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, Nova York, Cambridge University Press, 2007; Lorena Soler e Florencia Prego, “The right and Neo-Golpismo in Latin America. A comparative Reading of Honduras (2009), Paraguay (2012), and Brazil (2016)”, em Democracy and Brazil. Collapse and Regression, org. de Bernardo Bianchi, Jorge Chaloub, Patricia Rangel e Frieder Otto Wolf, Nova York, Routledge, 2021.

[iii] Segundo André Singer, autor da melhor análise do governo Dilma Rousseff publicada até o momento, a perspectiva de condução de Temer ao posto presidencial assumiu a forma de um “projeto” de reação neoliberal, com forte apoio nas oligarquias partidárias, ao lulismo: “não era uma mudança de governo, era uma mudança de regime político e social que se planejava” (O lulismo em crise. Um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016), São Paulo., Companhia das Letras, 2019, p. 267).

[iv] O texto oficial está nas atas da sessão elaboradas pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados: https://www.camara.leg.br/internet/plenario/notas/extraord/2016/4/EV1704161400.pdf

O vídeo pode ser visto no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2LC_v4J3waU

[v] Não resta dúvida que estes segmentos da constelação bolsonarista são os de mais difícil identificação e análise, e temos consciência de quanto nossa indicação carece de um aprofundamento que, no entanto, não caberia aqui. Em particular, dois pontos teriam de ser aprofundados e considerados em seus efeitos: 1) a movimentação de classes no período lulista (entre 2003 e 2015); 2) as grandes manifestações de junho de 2013 que pararam o país por mais de um mês. Parece haver uma importante conexão entre as duas coisas; de uma maneira ainda misteriosa, é como se o movimento de 2013, inicialmente esquerdista e logo apropriado por uma nova direita, tivesse preparado o terreno para o surgimento do bolsonarismo, segundo uma viravolta dialética que não seria estranha àquela que conecta a república de Weimar à formação do nazismo e o Biennio Rosso à ascensão política do fascismo. Não é exagerado dizer que a história brasileira recente, para o bem e para o mal, deriva dos eventos de 2013, cujo sentido ainda é objeto de disputa. Ao leitor interessado numa narrativa dos fatos, remetemos ao dossiê, redigido ainda no calor da hora, de Les temps modernes, no 678: “Brésil 2013, l’année qui ne s’achève pas”.

[vi] De fato, abalada pela Lava-Jato, a esquerda era satanizada nas ruas e nas redes sociais, amedrontada por ameaças físicas e psicológicas – e é importante não incluir o detalhe na conta de meros sentimentos difusos: a vereadora socialista Marielle Franco foi fuzilada em seu automóvel, junto ao motorista, em março de 2018, e a malta bolsonarista vibrou: “uma comunista a menos no mundo!”; o também socialista e militante LGBT Jean Wyllys, reeleito deputado federal nas eleições daquele mesmo, após reiteradas e cada vez mais intensas ameaças de morte, dizendo-se cansado de viver sob proteção policial, renunciou ao mandato legislativo e exilou-se em Berlim.

[vii] Um dos expoentes da ala ideológica é o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que ofereceu uma ótima síntese de seu credo peculiar da guerra de civilizações em “Trump e o Ocidente”, Cadernos de Política Exterior, no 6, 2017: http://funag.gov.br/loja/download/CADERNOS-DO-IPRI-N-6.pdf?fbclid=IwAR0UakeG86nn_k_eiNnP_5t5HkPr7J1DXYn3wL-5GST7E017zrkFGGhh01c.

[viii] Malandrasgem que tem precedente: foi assim, com censura e ocultação de informações, que os chefes militares enfrentaram a epidemia de meningite que se abateu sobre a cidade de São Paulo no início dos anos 70; cf. Cristina Fonseca, José Cássio de Moraes e Rita Barradas Barata, O livro da meningite: uma doença sob a luz da cidade, São Paulo, Segmento Farma, 2004, p. 128 seg.

[ix] Alguns exemplos de boas reportagens:

Tom Phillips, “A complete massacre, a horror film: inside Brazil’s Covid disaster”, The Guardian, 24 de janeiro de 2021: https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/brazil-covid-coronavirus-deaths-cases-amazonas-state?fbclid=IwAR0Jmvbt2cTfAHKvMOfxol-66eqfNf4Trn_ygfWQceikmdcRu_982aaP-Ww

Bruno Meyerfreld, “Au Brésil, une campagne de vaccination à l’arrêt, « sabotée » par Jair Bolsonaro”, Le monde, 22 de fevereiro de 2021: https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/22/au-bresil-une-campagne-de-vaccination-a-l-arret-sabotee-par-jair-bolsonaro_6070752_3244.html

Ernesto Londoño e Letícia Casado, “A Collapse Foretolt: How Brazil’s Covid-19 Outbroak Overwhelmed Hospitals”, The New York Times, 27 de março de 2021: https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/americas/virus-brazil-bolsonaro.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

[x] Cf. Direitos na pandemia, boletim no 10: Mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à covid-19 no Brasil, São Paulo, 20 de janeiro 2021, p. 6, grifos nossos: https://static.poder360.com.br/2021/01/boletim-direitos-na-pandemia.pdf

[xi] O assunto é complexo e conhece uma bibliografia enorme; para uma aproximação, inclusive no que se refere à interpretação autoritária da história do Brasil, ver Marilena Chaui, Manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro, Belo Horizonte, Autêntica, 2013; Lilia Moritz Schwarcz, Sobre o autoritarismo brasileiro, São Paulo, Companhia das Letras, 2019.

[xii] Entre outras medidas, o ato: conferiu poder ao Presidente da República para fechar o Congresso Nacional e as Assembleias estaduais, intervir em estados e municípios, destituir sumariamente qualquer funcionário público; suspendeu o habeas corpus para crimes de segurança nacional, endureceu a censura, tornou ilegal toda reunião política não autorizada pela polícia. Frequentemente qualificado “golpe dentro do golpe”, o AI-5 fez a balança do poder ditatorial pender para a “linha dura” militar, o que marca o início dos “anos de chumbo” em que a tortura e o assassinato se institucionalizaram como mecanismos de repressão política.

[xiii] Monica Gugliano, “Vou intervir!”, Piauí, no 167, agosto de 2020.

[xiv] Marx, O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, São Paulo, Boitempo, 2011, p. 25; Marx e Engels, A ideologia alemã, São Paulo, Boitempo, 2007, p. 43.

[xv] Ives Gandra da Silva Martins, “Cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os Poderes”, Consultor Jurídico, 28 de maio de 2020: https://www.conjur.com.br/2020-mai-28/ives-gandra-artigo-142-constituicao-brasileira

[xvi] Cf. Jorge Zaverucha, “Relações civil-militares: o legado autoritário da constituição brasileira de 1988”, em O que resta da ditadura, org. de Edson Teles e Vladimir Safatle, São Paulo, Boitempo, 2010.

[xvii] O instituto do Poder Moderador é uma originalidade constitucional brasileira elaborada a partir da releitura de uma ideia inicialmente proposta por Benjamin Constant (cf. Oscar Ferreira, “Le pouvoir modérateur dans la Constitution brésilienne de 1824 et la Charte Constitutionelle portugaise de 1826: les influences de Benjamin Constant ou de Lanjuinais?”, Revue française de droit constitutionnel, no 89, 2012). Na carta de 1824, esse poder foi atribuído com exclusividade ao imperador: “Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independencia, equilibrio, e harmonia dos mais Poderes Politicos.” “Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma.” Ao longo da história republicana (e interessa recordar que a proclamação da República em 1989 derivou de um golpe militar) foi se firmando – pela teoria e principalmente pela persuasão das armas – uma interpretação autoritária que, basicamente, atribui esse Poder às Forças Armadas (como ressoa claramente no texto de Ives Gandra).

[xviii] Um detalhe nada insignificante: a Constituição de 88 estabelece a saúde como um direito humano fundamental e, para efetivá-lo, previu um Sistema Único de Saúde (SUS) que coordena as ações sanitárias em todo o país e em todos os níveis de poder (federal, estadual, municipal) gratuitamente. Aí está um dos demônios de Guedes e Bolsonaro, e a única sorte dos brasileiros, pois o sistema recebe verbas vinculadas à arrecadação de impostos e funciona em níveis que fogem à alçada (e atualmente à sabotagem) federal. Não por acaso muitos, ao serem vacinados, fazem questão de gritar, exibir um mote: viva o SUS! Do lado do governo federal, ao gosto da neoliberalidade de Guedes e às necessidades das bases militantes do bolsonarismo, votou-se recentemente uma lei que permite a importação privada de vacinas. O caos, para ser bem-sucedido econômica e militarmente falando, precisa bem distinguir as classes: de um lado, os que podem pagar pela sobrevivência, de outro os que não podem e precisam morrer.