Por LUÍS FELIPE SOUZA*

O destino da Inteligência Artificial não precisa significar a subjugação humana. A inevitabilidade aparente desse porvir está mais relacionada ao domínio capitalista do que ao desenvolvimento tecnológico

A Inteligência Artificial faz leituras do mundo e pode nele intervir a partir do processamento de dados numéricos. A capacidade de escrever, falar, criar imagens, conduzir veículos, ou até mesmo produzir o cheiro de uma árvore extinta no século passado, só é possível devido ao uso de dados que são convertidos em números. A captação de tais dados a serem processados pelas Inteligências Artificiais é possibilitada por nós mesmos, usuários da vasta rede tecnológica – muitas vezes a despeito de nossa vontade –, através dos diversos dispositivos que compõem as mídias sociais.

O monitoramento personalizado da coletividade e a manipulação de big data possibilitam não só o profundo conhecimento do sujeito, como também a padronização de comportamentos e de dinâmicas do desejo. Surge, então, a inevitável questão: ainda há espaço para falarmos sobre autonomia humana em face do controle cada vez mais fino da tecnologia?

O tema dos avanços da tecnologia está rodeado de contrassensos e suscita uma profusão de afetos em relação ao que se espera do futuro. Enquanto as possibilidades de viver a corporeidade e as identidades parecem se multiplicar nos espaços virtuais, somos submetidos a uma tensão cotidiana frente ao sentimento de determinação da realidade pelos dispositivos digitais. A preocupação com a privacidade e com a quantidade de dados que são fornecidos sem a aquiescência dos usuários é uma face do problema que culmina na questão da liberdade em face dos desenvolvimentos futuros.

Tratar de uma autonomia humana quando a subjetividade se constitui no imbricamento com os determinantes tecnológicos parece constituir tarefa inexequível. Em filosofia da tecnologia, o debate é fomentado por diferentes correntes que se contrapõem no ponto em que se discutem os níveis de determinação e as possibilidades de intervenção humana nos rumos da tecnologia. Há, nesta filosofia, a vertente instrumental que concebe a tecnologia como um aparato passível de controle e subordinado à vontade humana.

Neste sentido, o uso da tecnologia seria instrumental mediante o seu condicionamento ao desejo humano. Para que esta concepção faça sentido, a tecnologia precisaria ser neutra em seus valores, sem que houvesse uma sobredeterminação moral que a direcionasse para fins particulares. Por outro lado, há, na filosofia da tecnologia, a corrente substantivista filiada à Escola de Frankfurt, que a compreende carregada de uma normatividade que constituiria para si meios de ação. Assim, a tecnologia gozaria de certa autonomia devido aos seus determinantes e aos juízos imbuídos em si.

Devido aos valores substanciais que possui, a tecnologia não poderia estar disponível ao controle condicionado ao bel-prazer humano, pois o seu programa de ação estaria assentado em valores definidos, como o poder e a eficiência. O substantivismo critica a noção instrumentalista pela sua fé no progresso liberal da tecnologia que, por não possuir destinos, poderia culminar na elevação do estatuto humano. Se o curso do desenvolvimento tecnológico atende às demandas de seus designers, então a tecnologia possui valores bem definidos e, portanto, age em conformidade com a moralidade do capital que a financia. A autonomia alcançada pelo maquinário tecnocientífico se dá em detrimento da capacidade de intervenção humana no curso de seu desenvolvimento.

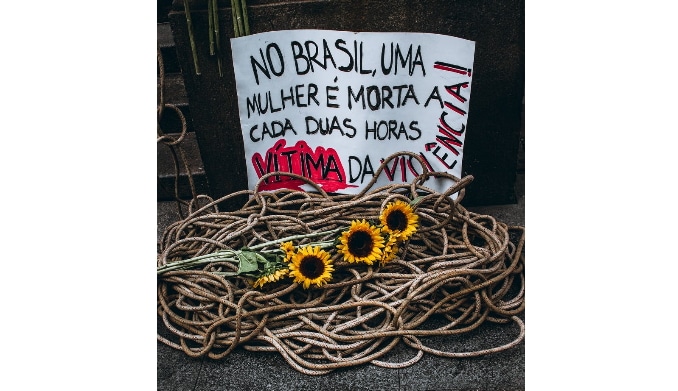

O problema ganha novos contornos quando os dispositivos tecnológicos não só modelam a subjetividade, como também passam a reproduzir vieses criminosos — baseados que estão na moralidade do capital. A cientista da computação e intelectual dos estudos de raça e gênero, Joy Buolamwini, percebe que o aprendizado das máquinas se dá de forma a captar, processar e converter dados que operam a partir de um enviesamento discriminatório. Em um experimento seu, Buolamwini, mulher negra, notou que softwares de Inteligência Artificial em dispositivos de reconhecimento facial só conseguiam perceber o seu rosto através do uso de uma máscara branca.

O experimento de Buolamwini ratifica que o desenvolvimento tecnológico não segue o curso do progresso neutro em objetivos, mas atua em conformidade aos interesses de quem o desenha. A determinação da subjetividade pela tecnologia garante a perpetuação de violências, como as de raça e de gênero, que continuarão presentes no vocabulário normativo dos usuários das redes de tecnologia.

Os questionamentos envolvendo liberdade humana versus autonomia da máquina são frequentemente fomentados devido ao medo da perda dos postos de trabalho, cujo um dos representantes no imaginário coletivo são os carros sem condutores da Tesla. A automatização do trabalho é um aspecto da crescente autonomia que as Inteligências Artificiais incorporam. A substituição da força humana pelas máquinas e a exclusão de funções laborais devido à digitalização são elementos que impulsionam o surgimento de teses como a de Jürgen Habermas. O sociólogo argumenta haver a substituição do trabalho vivo, aquele que se passa entre humano e natureza, pelo poder produtivo do maquinário tecnocientífico.

Jürgen Habermas defende que os avanços científicos se constituem como a via régia da produção do capital, substituindo o agora inoperante valor-trabalho. A sua tese se baseia em elementos contemporâneos do mundo do trabalho, como a precarização e a desproletarização do trabalho manual nas indústrias e fábricas. Nesse sentido, os humanos estaríamos no curso de uma subjugação às máquinas devido aos desenvolvimentos tecnocientíficos.

Os receios que cercam a temática da Inteligência Artificial, portanto, são produtos do sentimento de apequenamento da margem de autonomia humana. Questiona-se, então, a possibilidade da coexistência de um espaço para tomadas de decisões livres da interferência das tecnologias. Andrew Feenberg, filósofo da tecnologia, reconhece o caráter substantivista da tecnologia que, impregnada pelos valores do capital, obscurece a linha entre o individual e o coletivo, molda as subjetividades, os afetos e os desejos.

O autor, apesar de admitir a força modeladora exercida pela tecnologia na subjetividade, ainda aposta na possibilidade do fomento de intervenções democráticas e coletivas no design das tecnologias que tipificam aspectos tão intrínsecos à subjetividade humana. Andrew Feenberg é um importante representante da vertente crítica da filosofia da tecnologia, que, apesar de admitir o caráter substantivo das tecnologias, enxerga a possibilidade de uma contiguidade entre tecnociência e a construção de modelos tecnológicos que não sejam excludentes.

A aposta de Andrew Feenberg faz coro com pensadores que creem haver formas de modificar os rumos do desenvolvimento tecnológico mediante uma intervenção na forma como é configurado. Trata-se de defender que as tecnologias não são naturalmente impregnadas com os valores capitalistas, nem que elas estão teleologicamente destinadas à perpetuação de violências. Significa dizer que no seu processo de construção foram postas as impressões deliberadas de interesses que as modelam como meios de perpetuar o poder centralizador do capital.

Em uma linha de pensamento análoga, os rumos do mundo do trabalho não são a automação, a precarização, a flexibilização e o trabalho part time por obra do acaso.O mundo do trabalho não apresenta características destrutivas, nem subordina os trabalhadores à insegurança da miserabilidade por causa da expansão das Inteligências Artificiais – como se a precarização fosse um destino inevitável e necessário no contexto tecnológico. Antes, o destino do mundo do trabalho segue o caminho da fragmentação e da pauperização porque estes são, exatamente, os interesses do capital que regem a vida moderna.

As crises pelas quais o capitalismo passou ao longo das décadas salientaram a necessidade de mudança das bases estruturais que sustentam o mundo do trabalho. Do trabalho hierarquizado e especializado, cujos expoentes são o taylorismo e o fordismo, o trabalho passa a apresentar características de maior flexibilização, descentralização em rede, e participação feminina. Contudo, essas características são acompanhadas por elementos do legado thatcherista, como a crescente perda de direitos, a fragmentação do trabalho, sobretudo nas modalidades remotas, e a redução da organização do corpo proletário nos sindicatos, capazes de reivindicar pela democratização e asseguramento de direitos fundamentais.

É assim que Ricardo Antunes, sociólogo brasileiro, explica como o desenvolvimento tecnológico não provoca um salto qualitativo na vida humana. Trata-se de um impeditivo estrutural que resulta da submissão da ciência às relações entre capital e trabalho. Não se trata, portanto, de julgar as novas organizações do trabalho como estruturas imprescindíveis resultantes dum cenário de dominação tecnológica. Trata-se, contrariamente, de considerar que o desenvolvimento científico está condicionado aos imperativos capitalistas e que, assim, seus resultados não serão convertidos em bem-estar coletivo.

Sendo assim, o destino dos desenvolvimentos da Inteligência Artificial não precisa significar a subjugação humana. A inevitabilidade aparente desse porvir está mais relacionada ao domínio capitalista do que ao desenvolvimento tecnológico. É nesse sentido que Eurídice Cabañes, filósofa e pesquisadora de jogos virtuais, enxerga no enlace entre vida virtual e vida real a possibilidade de experimentação de novas identidades dotadas de possibilidades que, amiúdes, são barradas pelas condições da materialidade.

Os aparatos tecnológicos podem constituir uma via através da qual os rumos imperativos ditados por seus desenvolvedores possam ser questionados. Pode ser esta uma via para a vivência, em outros mundos, de novas formas de corporeidade e subjetivação. Afinal, como nos lembra Cary Wolfe, teórico do pós-humanismo, os seres humanos são protéticos, constituídos na multiplicidade de relações de coisas-presentes e coisas-ausentes, do orgânico e do não-orgânico, do dentro e do fora.

A Inteligência Artificial, os multiversos e a complexificação da realidade material podem representar a experienciação de novas formas de organização da subjetividade, sem que precise culminar no apagamento da margem de singularidade que dela é tributária. A conjuntura tecnológica, portanto, antes de representar o encerramento da contingência subjetiva e o fim do trabalho, parece indicar o curso de suas transmutações em novas morfologias.

*Luís Felipe Souza é mestrando em psicologia do trabalho na Universidade de Coimbra.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA