Por LUIZ MARQUES*

Os adversários de posições discordantes do neoliberalismo, que querem pôr a economia a serviço da cidadania, se transformam em inimigos mortais, cucarachas – em uma metamorfose sem metáfora

A evolução do capitalismo, de início, atravessou três momentos: o manufatureiro, o de livre concorrência e o monopólico. O último caracteriza-se pela interdependência dos monopólios e o Estado, no século XX. Uma prova reside nos laços orgânicos das fábricas bélicas com as potências mundiais. O capitalismo monopolista distingue-se pela fusão do capital bancário e industrial, que formou as oligarquias financeiras. Os trustes e os bancos estão na origem das megacorporações, em um mercado ainda desorganizado. Entre 1950 e 1960, surge a reviravolta do “capitalismo em crise” ao “capitalismo de organização” que historiadores da sociedade e da cultura ocidentais designam “Estado regulador”, pari passu com a expansão imperialista.

Assim, pelo hábito, a figura do Estado regulador foi naturalizada na subjetividade dos povos. À direita, explica por que os governantes negam os plebiscitos sobre a sanha privatista de empresas estratégicas à sociabilidade comum: água, luz, gás, etc. À esquerda, explica por que os anarquistas tiveram especial dificuldade em se disseminar no pós-guerra.

Inflexão neoliberal

A radicalidade do livre mercado irradia-se nos hemisférios Norte e Sul, nos anos 1980, chancelada pelo Consenso de Washington. Estampa a esmagadora hegemonia ideológica do neoliberalismo – o quarto momento. Aumentam as críticas ao princípio da regulamentação e do planejamento central, por estimular a “cultura da dependência” (ao Leviatã). A alegação ecoa a liberdade individual para atacar o Estado de bem-estar social. A versão egoica da liberdade oculta a aporofobia contra pobres e o eugenismo classista, traduzidos no corte de investimentos públicos para incrementar a “cultura do empreendimento”. Conforme Margaret Thatcher, “a sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as famílias”. Nessa concepção, a vida social é um local de passagem ao revés de um lugar de compartilhamento. Tchau à democratização decisional.

A regulação não evapora no ar; é transferida à esfera privada. Não obstante, mesmo as privatizações não diminuem a importância do Estado, em tese, por dois motivos: (a) cobram a imediata criação de agências controladoras e; (b) o aparelho estatal é quem legaliza a hiperexploração. A “nova razão do mundo” busca reconfigurar a subjetividade para litigar as pautas reguladoras, e não para celebrá-las. Mas continua o dilema capitalista posterior à ferroviarização, à motorização e à computadorização. Como expandir um sistema escorado no apartheid socioeconômico? Como o abandono de milhões de pessoas fixa um limite sistêmico para a necropolítica? “A responsabilidade social das empresas é o lucro”, diz Milton Friedman, para bloquear a discussão (sic).

As democracias em pane priorizam a representação política, no sentido de que os cidadãos não participam diretamente do governo da polis; escolhem representantes para delegar o poder de decidir sobre os rumos da gestão. As aspirações populares são sequestradas, com a financeirização do Estado. As finanças no neoliberalismo provocam a brutal desindustrialização. A Inteligência artificial substitui profissionais com curso superior em setores de atividade, e retira tradicionais postos de trabalho da classe média que mergulha no desemprego.

O liberalismo se apartava do neoliberalismo, à época que partidos eram capazes de institucionalizar e resolver os conflitos sociais, com respeito às “regras do jogo” bobbianas. Com a desautorização do diálogo, pelo ódio, houve um curto-circuito no horizonte de concertação. Os movimentos sociais dobram a aposta na participação ativa para politizar suas ações. São empurrados ao maximalismo nacional e internacional. O extremismo de direita impõe o olhar sobre a totalidade. Articulações parlamentares de gabinete cedem à “política da inimizade”, fechada em bolhas. A democracia in abstracto era compatível com o capitalismo; in concreto não é hoje.

As grandes causas

Se os dicionários são os termômetros culturais de cada época, qual o de Oxford que em 2016 fez da “pós-verdade” (“post-truth”) um símbolo de nosso tempo, vale a pena recorrer ao Dicionário de ciência política e das instituições políticas, organizado por Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre Birnbaum e Philippe Braud, para uma avaliação da guinada brusca que afetou o entendimento da política, passada uma geração do lançamento do livro. A edição imprimida em Lisboa, em 2014, repete a 7° impressão de 2008 do original em francês. A capa é eurocêntrica, traz uma emblemática reprodução do plenário do Parlamento Europeu, em Bruxelas. Está subentendido, desde logo, que o cerne do conceito de política remete aos arranjos interpartidários.

O verbete “Politização” (páginas 239-40) classifica com o epíteto de “visão idealista” (equivocada, descolada da realidade) a “concepção da política como combate por ‘grandes causas’, impregnadas por motivações éticas: o progresso social em nome da solidariedade, o sacrifício de interesses particulares em nome do patriotismo, a emancipação dos trabalhadores em nome da justiça e da razão”. A seguir, pondera. “A politização demasiado intensa é perigosa nas democracias pluralistas, porque é suscetível de varrer o espírito de negociação e a preocupação de compromisso pragmático entre forças sociais”. O verbete recende o “fim da história” especulado por Francis Fukuyama, com a formalização do término da ex-URSS. Noutras palavras, a política deveria se ater unicamente ao corporativismo parlamentar e abdicar de paixões revolucionárias.

Na normalidade seria até compreensível a objeção do dicionarista. Diante da encruzilhada histórica entre o fascismo e a democracia, a narrativa é um anacronismo dada a ameaça da extrema direita. Espanta o verbete não ter sido adaptado à Era do pós-liberalismo, onde os adversários de posições discordantes se transformam em inimigos mortais, cucarachas, em uma metamorfose sem metáfora. Cabe à democracia imunizar-se do cólera para avançar em um processo civilizatório, e para pôr a economia a serviço de 99% da cidadania. O discurso sobre as grandes causas – hecatombe climática, desigualdades, guerras, racismo, sexismo, invasão da privacidade por algoritmos, precarização do trabalho – articula as mentes e corações. A luta antifascista é a outra face da luta antineoliberal e da luta para suplantar o conservadorismo teocrático, na atualidade.

No Brasil, parcela das ditas “elites” endossa o golpe de 8 de janeiro. No fundo têm-se, de um lado, a defesa das finanças e do laissez faire – o livre mercado; e de outro, o apoio à regulamentação – o planejamento de Estado. A polêmica sobre o lucro líquido da Petrobras é elucidativa. Entreguistas querem distribuir a receita extraordinária de R$ 80 bilhões na forma de dividendos aos acionistas, além do previsto: praxe lesa-pátria dos desgovernos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Com a Rede Globo à frente, os mesmos se opuseram ao Programa de Reindustrialização Sustentável do governo federal (2023). Quem percebe o papel da petrolífera no direcionamento da economia brasileira, postula o excedente para fortalecer a empresa – a indústria naval, a transição energética.

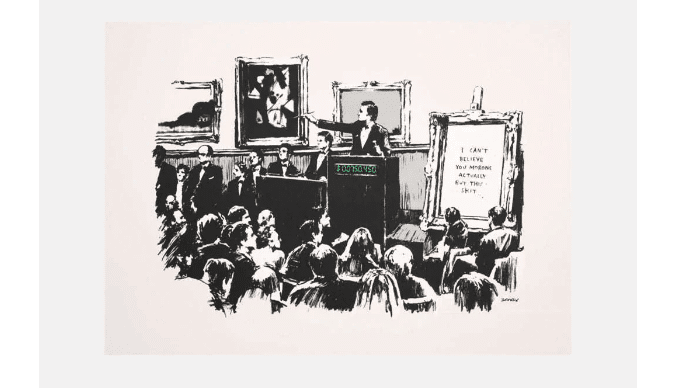

Eis a síntese do confronto de projetos. Na Globo News, o ressentimento rugiu: “Conversa dos anos oitenta. Intervencionista. Nome e sobrenome, Luiz Inácio Lula da Silva”. Meios de comunicação de massas são parte, em vez de árbitros da disputa, isto é, militantes do rentismo. Norberto Bobbio já no fin-du-siècle acusa a mídia corporativa de obstáculo à democracia, com o argumento sofisticado: pasteurizam o pensamento individual e destroem a base da República. O ideal da patrulha neoliberal é a governabilidade com servidão voluntária a interesses financistas.

Por associação de ideias, lembra-nos a fala do saudoso José Paulo Bisol nos idos de 1994, no Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre, sobre a luta de classes e a importância urgente de construir a resiliência coletiva para tornar o povo, sujeito da história: “A gente se sente pequeno para lutar, mas quando a gente segura e ergue a mão de Lula fica forte. Coletivamente descobre que pode vencer a opressão e os opressores. Então caminhamos para o futuro, juntos”.

*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA