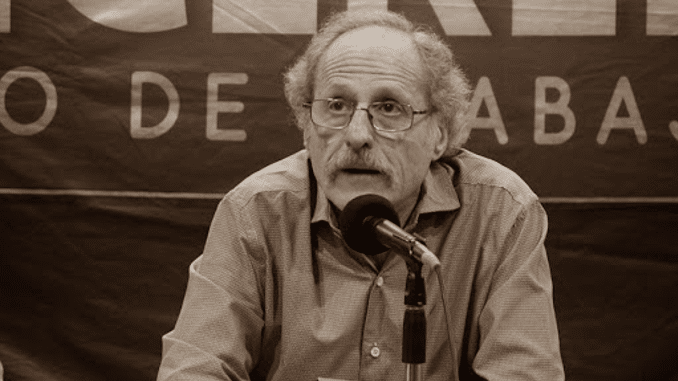

Por LEONARDO AVRITZER*

Não existe acesso privilegiado ao conhecimento. Esta concepção não é capaz de produzir ciência social crítica.

A polêmica que se estabeleceu nas últimas semanas no Brasil em torno de um vídeo estrelado por Beyonce é motivo de preocupação para todos aqueles que prezam a construção de uma ciência social crítica. Antes de analisar algumas posições neste debate gostaria de fazer um “disclaimer”: não vi o vídeo da Disney e nem pretendo vê-lo porque jurei que jamais voltaria a fazê-lo por vontade própria quando a minha filha mais velha parou de ver vídeos da Disney aos cinco anos.

Também gostaria de dizer que apenas recentemente alguém me contou quem era a Beyonce quando ela fez uma participação especial em uma mini-série que gosto de assistir. Assim, pouco tenho a dizer sobre o vídeo e talvez não seja nem ao menos necessário vê-lo para participar desta discussão.

Começarei analisando uma matéria jornalística que chegou até mim através de uma das redes sociais da qual participo. Nela havia uma crítica a historiadora, antropóloga e professora da USP Lilia Schwarcz. O post fazia o seguinte comentário: “enquanto todas as pessoas negras se emocionam, se reconhecem e se identificam, a branca aliada diz que a Beyonce deixa a desejar. A branquitude se acostumou a ter a negritude como objeto e segue crendo que pode nos dizer o que falar sobre as nossas narrativas e trajetórias.” O texto acima me parece sintetizar tudo o que existe de errado em relação a identidades e teoria do conhecimento.

Vale a pena dissecar duas concepções epistemológicas embutidas na fala acima: a primeira é a questão da emoção, dos símbolos e sua relação com o conhecimento. Evidentemente que as pessoas se emocionam com elementos simbólicos diferentes de uma experiência e que podem ser construídos coletivamente. Uma parte dos cidadãos do Reino Unido, por exemplo, se emocionam com os casamentos dos membros da família real e isso ajuda a construir a ideia coletiva de monarquia. Eu pessoalmente não me emociono com eventos monárquicos sejam os eurocêntricos ou não eurocêntricos. Além disso, acho que estes símbolos ajudam a construir uma teoria da desigualdade na política. Não percebi no texto da professora Lilia Schwarcz muito mais do que a intenção de estabelecer alguma análise crítica em relação a esta questão.

Também estou entre aqueles que quando vejo a ordem real restaurada em Hamlet ou outras peças de Shakespeare não termino a leitura achando que a ordem política perfeita se instalou no mundo porque um herdeiro de fato foi reestabelecido na linha sucessória. Na verdade, tal como muitos autores já demonstraram, a concepção de tirania que aparece na obra do teatrólogo inglês envolve uma ideia de partilha do poder entre a elite e não qualquer princípio de ordem democrática. Claro que isso não retira o mérito insuperável da obra, mas a torna candidata a processos de análise crítica com instrumentos das diversas ciências sociais. O tema shakespeariano é a tirania que envolve usurpação de um poder detido quase que privadamente. Essas colocações são relevantes apenas para uma questão, que vale para a Europa assim como para a África: tradições estão sujeitas à leitura crítica. Evidentemente, não constitui o objetivo da Disney, tal como mostraram alguns filósofos e sociólogos brancos e alemães no início do século XX que cunharam o tema da indústria cultural. Tenho a impressão que o conceito de negritude não pode prescindir da ideia de indústria cultural para discutir as questões em tela.

Mas foi o segundo elemento envolvido na crítica de Maíra Azevedo que me deixou mais preocupado. Aquela parte na qual ela afirma que a branquitude se acostumou a ter a negritude como objeto e segue crendo que pode nos dizer o que falar sobre as nossas narrativas e trajetórias. Evidentemente, que a discussão é um pouco mais complicada do que isso. Certamente o ocidente se acostumou em criar conceitos e em atribuir formas de entendimento da realidade dos países do oriente ou do não ocidente. É importante ressaltar também que o ocidente não criou apenas discursos, mas ele associou práticas de dominação entre as quais cabe apontar o colonialismo e a escravidão com estruturas discursivas.

Ainda assim, o fato de que o ocidente cometeu esses crimes nada nos diz sobre como entender o ocidente ou a África e com quais estruturas. Ninguém teorizou esta questão melhor do que o intelectual palestino Edward Said no seu livro Orientalismo (Companhia das Letras). Ali ele afirmou que o oriente foi uma invenção do ocidente, uma invenção que envolvia “romance, seres exóticos, memórias e paisagens assombradas e experiências determinantes”. Claro que resgatar o que o oriente ou a África são, a partir de uma teoria crítica, implica em elaborar um método sobre como fazê-lo e o método não é separar a branquitude da negritude. Especialmente quando estamos falando de crítica cultural.

Vejo dois métodos possíveis e vou compará-los abaixo. Um primeiro é esse que podemos denominar de lugar de fala que vi exposto à profusão nos debates desta semana, derivados do livro de Djamila Ribeiro denominado Lugar de fala (Geral). Para a autora, o lugar de fala confere uma ênfase ao lugar social ocupado pelos sujeitos numa matriz de dominação e opressão, dentro das relações de poder.

Citando a autora “essas experiências comuns resultantes do lugar social que ocupam impedem que a população negra acesse certos espaços. É aí que entendemos que é possível falar de lugar de fala a partir do feminist stand-point: não poder acessar certos espaços acarreta a não existência de produções e epistemologias desses grupos nesses espaços; não poder estar de forma justa nas universidades, meios de comunicação, política institucional, por exemplo, impossibilita que as vozes dos indivíduos desses grupos sejam catalogadas, ouvidas, inclusive, até em relação a quem tem mais acesso à internet. O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social.”

Gostaria de fazer duas considerações sobre a abordagem: em primeiro lugar, é evidente que existem saberes excluídos, que grupos que foram capazes de produzir saberes alternativos muitas vezes tem estes saberes desclassificados em grandes instituições acadêmicas. Ou seja, ocorre de fato aquilo que Ribeiro analisa como “quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico”. A pergunta, no entanto, que não parece decorrer desta colocação é: os indivíduos destes grupos possuem um acesso epistêmico diferenciado que lhes permitiria algum acesso a um tipo diferente de conhecimento? Não creio que possuam e acho que isso é parte do debate ocorrido nesta semana.

Entre muitas das colocações equivocadas que li esta semana uma me chamou a atenção em particular. Prefiro citá-la a analisá-la: “Lilia leciona numa pós-graduação em “estudos brasileiros”, na USP, onde fala pra outros brancos classe média e alta, como ela, da nossa arte, história e cultura. Lilia publicou muitos livros, que versam sobre diferentes períodos e temas da nossa história, inclusive sobre a escravização de nossos antepassados. Lilia, do alto da torre acadêmica e de seus títulos, nos evidencia de forma até ousada o que temos sempre falado: que o racismo brasileiro é estrutural e que está em cada aspecto da nossa sociedade.” (texto publicado no Portal Vermelho).

Cabem alguns comentários. Certamente a USP é uma universidade de elite, mas ela também produz conhecimento crítico. Seria adequado analisar o conteúdo do que a professora Lilia Schwarcz leciona na universidade antes de rotulá-la de racista. Mas, a teoria adotada pela historiadora Tamara Naiz dispensa análise de conteúdo, se a USP é branca, a professora é branca e os estudantes são brancos logo todos são racistas porque o fenômeno é estrutural.

Uma pergunta merece ser feita aqui já que Djamilla Ribeiro remete a teoria dela a Michel Foucault e a Judith Butler. Entendo o método foucaultiano como não estrutural e envolvendo a análise de um conjunto de sistemas de significação contraditórios e de montagens de sistemas de conhecimento que interconectam a arte, a linguagem, trabalhos de história e contexto políticos e institucionais. Ou seja, estamos falando de um pensamento infinitamente mais complexo do que esta tradução rasa do lugar de fala.

O conceito fundamental para Foucault é “contraditório”, ou seja, o papel do cientista social crítico é desmontar significados contraditórios, utilizar a história e a sociologia para demonstrar como estes significados permitiram a construção de formas de dominação específicas. Ou seja, não existem muros linguísticos ou institucionais como supõem os teóricos do lugar de fala e não existe acesso privilegiado a estes significados.

A obra de Edward Said é boa porque ele sempre se entendeu como um intelectual crítico e secular. Tal como escreveu Joseph Massad, Said via a crítica como constitutiva da vida do intelectual, que deve “dizer a verdade ao poder”. Foi isso que tornou Said controverso, nos Estados Unidos, na Europa, mas também no mundo árabe. Afirmaria a mesma coisa em relação à obra de Michel Foucault. A sua obra é boa não porque ele teve qualquer acesso privilegiado as estruturas de dominação existentes, mas porque ele desconstruiu essas estruturas de dominação no trabalho histórico metódico que foi capaz de realizar na Biblioteca Nacional. Ou seja, não existe acesso privilegiado ao conhecimento. Esta concepção inspirada em um estruturalismo marxista completamente ultrapassado não é capaz de produzir ciência social crítica.

A teoria do lugar de fala ou a ideia de demarcação entre branquitude e negritude como método para a produção do conhecimento, me parece uma forma de desqualificar qualquer teoria crítica a favor de um acesso monopolista a uma epistemologia estrutural. Não parece muito diferente do que todos os outros reivindicadores de monopólios epistemológicos ou econômicos buscam fazer. Vale lembrar que os bons teóricos da teoria crítica, do estruturalismo e do pós-colonialismo não fizeram isso.

Foucault, Edward Said ou Judith Butler pertencem a uma tradição que articula de forma multifacetada as diferentes dimensões institucionais, políticas e linguísticas da dominação. Ao fazê-lo, eles mostram que ainda vale a pena criticar a Disney, a monarquia e o poder econômico esteja onde ele estiver. Evidentemente que a arte e a cultura podem operar em registros diferentes. Mas me parece difícil crer que artistas que têm prazer em abraçar um Rolls Royce estão revertendo estruturas eurocêntricas de poder.

*Leonardo Avritzer é professor de ciência política na UFMG. Autor, entre outros livros, de O pêndulo da democracia (Todavia).