Por GABRIEL DE ARAUJO SILVA*

A realidade da educação quilombola é de negligência do poder público sobre suas especificidades

Os quilombos foram a principal instituição a realizar a resistência ao sistema escravista no Brasil durante todo o seu período de existência. Os quilombos continuaram a existir após a escravidão ser abolida, mantendo seu caráter de resistência devido a continuidade do sistema racial de dominação que apenas atualizou seus dispositivos raciais, usando o conceito da filósofa Sueli Carneiro (2005).

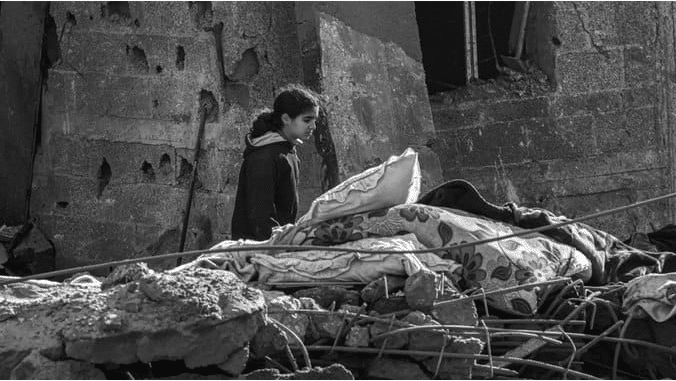

Os dispositivos de racialidades são entendidos como os mecanismos pelos quais se operacionalizam dinâmicas institucionais e sociais de marginalização, exploração e opressão da população negra, tornando-os corpos negros marcados pelos signos da morte e da dominação. A realidade é que estes dispositivos de racialidade continuam a reprodução do racismo que segue constitutivo da realidade brasileira do processo que se seguiu à abolição até os dias atuais.

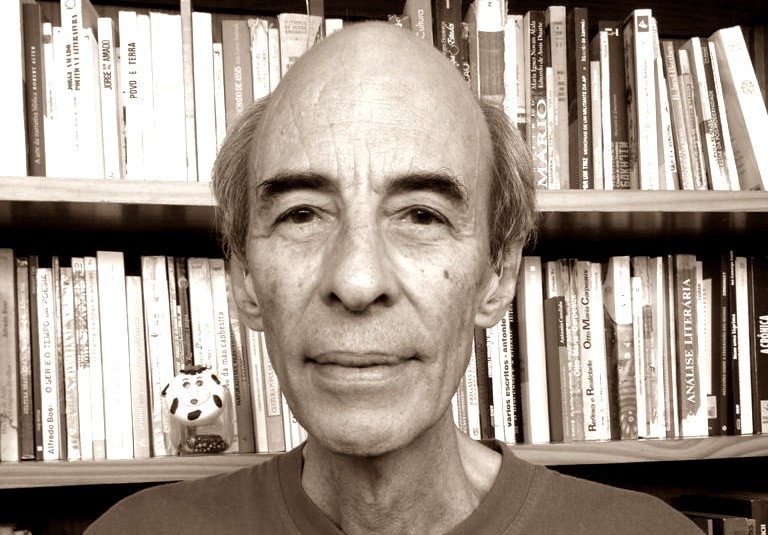

O livro Rebeliões da Senzala, de Clóvis Moura, lançado em 1959, foi a primeira obra na historiografia brasileira a realizar uma pesquisa sistemática das rebeliões negras, demonstrando com fatos históricos oriundos de uma profunda pesquisa documental, o alastramento da rebeldia negra em todo o território brasileiro desde os primórdios do processo de escravização dos africanos. A rebeldia dos escravizados assumiu diferentes formas, como os quilombos, as insurreições e as guerrilhas.

A obra desmentiu o mito que aparecia até então como verdade cientifica de que a escravidão no Brasil teria se sustentando devido a uma acomodação passiva do negro à exploração escravista, ocultando e silenciando o histórico processo de lutas contra a escravidão que desde o início foi promovido pelos escravizados contra a sua condição forçada e degradante.

O movimento quilombola possui assim uma abrangência histórica que faz com este movimento possa ser considerado o mais longevo movimento social brasileiro, tendo existência e abrangência nacional a mais de quatro séculos. Apesar disso, é muito comum que brasileiros que vivem em grandes centros urbanos ainda pensem nos quilombos como algo do passado, não saibam que existem atualmente no Brasil milhares de comunidades quilombolas em territórios habitadas por populações negras secularmente, essa realidade é claramente uma consequência do racismo e da desvalorização da cultura de ascendência africana, que segue inviabilizando a realidade e a cultura do negro.

De acordo com Campos e Gallinari (2017), a Fundação Palmares registrava 2847 comunidades remanescentes de Quilombos em 2016, também aprendam os dados do Censo Data Escola Brasil, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), registrando que em 2014, o Brasil contava com 2.248 escolas localizadas nas chamadas comunidades remanescentes de Quilombos.

Estes dados gerais parecem atualmente subestimados, o IBGE que apesar de não possuir uma estimava do número da população quilombola, em publicação de 2019 registrava que no Brasil há 5.972 localidades quilombolas, divididas em 1.672 municípios brasileiros. Estes dados, mesmo que com diferenças significativas de metodologia, não deixam dúvidas em relação a grande abrangência e relevância que as comunidades quilombolas possuem no Brasil atual, apesar de sofrerem com invisibilidade, o racismo e a não titulação de suas terras, sendo o território quilombola ainda hoje palco de conflitos pelo direito à terra.

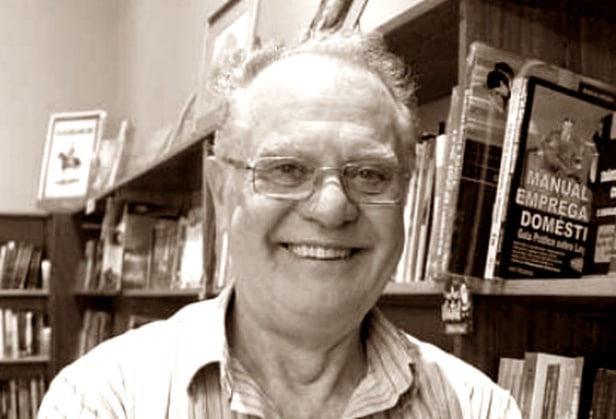

Em debate recente com o professor doutor Evanilson Tavares de França, que leciona na comunidade quilombola Mussuca em Sergipe e é especialista em educação quilombola, foi enfatizado como os dilemas para a educação quilombola possuem suas especificidades mas ao mesmo tempo estão fortemente relacionados aos dilemas para uma educação anti-racista de modo geral, demandando para sua efetivação forte ação dos movimentos sociais.

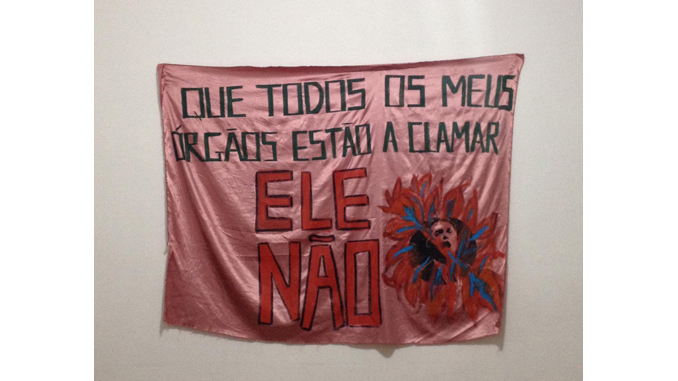

Apesar de os movimentos terem conseguido criar mecanismos de inclusão das necessidades de mudança curricular uma educação anti-racistas, conquistando leis e resoluções, como a lei 10.639 determina à obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana em escolas públicas brasileiras e a resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 2012, define diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica.

Na prática esses dispositivos legais carecem de alocação específica de recursos e priorização política, de modo que a aplicação destas leis frequentemente não ocorre na prática. Pesquisa recente do Instituto Alana e do Geledés – Instituto da Mulher Negra revela que apenas 29% dos municípios brasileiros realizam ações consistentes para implementação da Lei 10.639 nas escolas brasileiras, em outras palavras, 71% das secretarias municipais de educação não adotaram medida efetiva de aplicação da Lei 10.639. (Basilio,2023).

A partir da visão geral apresenta pelo professor Evanilson Tavares de França, a realidade da educação quilombola também é de negligência do poder público sobre suas especificidades, demandando uma educação anti-racista, uma valorização dos conhecimentos tradicionais locais e da cultural oral, uma construção do currículo e da dinâmica escolar que considera a comunidade, acolhendo-a, e não sendo mais um fator de hostilização como a instituição escolar ao reproduzir o racismo frequentemente faz.

Concluo, ressaltando que a construção de uma educação anti-racista só é possível a partir da mobilização dos movimentos sociais contra o racismo, com a participação de professores interessados e da comunidade entorno da escola, o avanço do anti-racismo nas escolas tem que ser entendida como parte de resistência quilombola história, assim como um reforço e fortalecimento da memória histórica das lutas anti-racistas.

“Gabriel de Araujo Silva é graduando em filosofia na Unicamp.

Referências

BASILIO, Andressa. 71% das cidades não cumprem lei do ensino e cultura afro-brasileira. Porvir. 2023. Disponível em: https://porvir.org/71-das-cidades-nao-cumprem-lei-do-ensino-e-cultura-afro-brasileira/

CAMPOS, Margarida Cássia; GALLINARI, Tainara Sussai. A educação escolar quilombola e as escolas quilombolas no Brasil. Revista Nera, ano 20, nº 35, jan/abr, 2017.

CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/001465832

MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala. Livraria Editora de Ciências Humanas. São Paulo, 1981.

IBGE. Quilombolas no Brasil. Educa IBGE Jovens. 2019. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/21311-quilombolas-no-brasil.html#:~:text=O%20IBGE%20n%C3%A3o%20tem%20uma,de%20localidades%20ind%C3%ADgenas%20(827).

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como