Por MARCIO KAAYSÁ*

O Brasil visto e lido a partir de baixo

“Um punhado de homens, neste país, vem treinando os noventa e nove vírgula nove por cento restantes – mesmo que sejam fortes, talentosos, inteligentes – para viver em perpétua escravidão; uma escravidão tão forte que se pode entregar, nas mãos de um homem, a chave de sua emancipação e ele vai atirá-la de volta, praguejando” (Aravind Adiga. O Tigre Branco).

A padaria onde sentamos para almoçar, eu e o Zé do Depósito, era a mesma de sempre e, ao meio dia, nem os ventiladores ligados no máximo conseguiam dissipar o calor. A sensação desagradável de umidade, porém, diminuía com o vento das hélices. Assim, a conversa iniciada na rua[i], no dia da demissão do Zé, se transferiu para um balcão e o PF estava servido. Eu sabia que a conversa seria longa. Mas, eu tinha tempo e meu amigo estava desempregado.

Zé continuava taciturno e sua voz confessava secretos pensamentos rebeldes que guardara para si. Não havia ingenuidade. Dos tempos de sindicato dos gráficos, no forno das lutas salariais e por condições de trabalho, se fez um homem político, atento às injustiças de todo dia. Para ele, a desigualdade brasileira era uma pedra ao sol, pesada demais para um país carregar sem conflitos de sangue. Essa realidade intolerável repetia-se todos os dias e comentava-se nos ônibus, nos trens e, depois, nas associações de bairro e nas ONGs da periferia. Mas nunca entre os bem nascidos da cidade.

O Zé falava de uma sociedade fraturada, que dissolvia a cidadania em fumaça. Para começar, ele não acreditava em “ricos brasileiros”. O que havia, segundo percebia, eram ricos, ponto. Os interesses desse grupo só eram nacionais se dessem lucro dentro do país. Por qualquer inconveniente ou oportunidade, esses mesmos ricos mandavam seu dinheiro para fora ou mesmo abandonavam o Brasil. Sem qualquer remorso. Seus afetos, assim eu traduzi, estariam ligados ao mundo, preferindo identificar-se como parte da elite internacional.

Já a classe média, para o Zé, não era nada. “Os branquinhos engravatados que trabalham em escritórios com ar-condicionado”, descrevia, “são os feitores de hoje que controlam tudo, mas não têm nada. Como nas fazendas antigas. Não possuem o que dá poder aos ricos e, como resultado, temem perdera pose. Essa que é a verdade”. A maioria, segundo o Zé do Depósito, era covarde. Tinha medo de tudo: da violência, do desemprego, mas, principalmente, da ascensão dos pobres e de perder o status e os serviçais baratos que cabiam no seu bolso assalariado. O adjetivo mentalmente mastigado era: pusilânime! Embora, as palavras do Zé do Depósito não fossem um tiro na minha direção, eu estava incluído na “massa dos covardes” e pensei onde eu e onde meu amigo estávamos na escala de papéis sociais.

Para os pobres, Zé não guardava uma avaliação muito melhor. Para ele, a maioria era facilmente dominada por ameaças no emprego e pela “falação” de evangélicos, de católicos e da internet. “Vejo isso todos os dias na minha rua: os mais velhos acham na igreja algum consolo. Os jovens têm outros sonhos: se dar bem, competir, ganhar. Mas, de verdade? Eles também têm seus ‘pastores’. É… Sabe aquela molecada da internet que prega o sucesso sozinho e o mérito? Pois é, são eles os ‘pastores’ que os jovens seguem. E é tudo conversa fiada, igual a dos religiosos. Os meninos são iludidos e acabam fazendo exatamente o que os gerentes mandam e os patrões querem. No final, vão envelhecer como os pais: sem nada.”

O discurso do Zé continuou subversivo: “No fundo, quem trabalha e gera riqueza no país são os pobres e a boba dessa classe média que acha que é elite, mas é assalariada igual a gente. O problema é que o patrão recebe a ‘parte do leão’ e acumula, ficando cada vez mais rico. Pode, até, contratar mais trabalhadores para ficar ainda mais rico. É um círculo. Não tem fim. Há quanto tempo isso acontece? O Brasil cresceu, tem coisas modernas, e tal, mas as favelas são cada dia maiores.” E olhando nos meus olhos, completou: “Nós, trabalhadores, principalmente os pobres, gastamos todo nosso dinheiro nas compras do básico. Gastamos o que ganhamos. Sem poupança. E os ricos? Eles ganham tanto que, mesmo comprando bobagens, são os únicos que podem investir porque tem de sobra. Mas por que não fazem? Por que não compram máquinas e empregam gente? Preferem o cassino da bolsa de valores e dos juros? Se sentem mais seguros mandando dinheiro para fora?” Seguiu-se um pequeno silêncio e, por um instante, a raiva deu lugar ao lamento: “Por isso que vai tudo mal: eles não se importam. Só sabem deles mesmos. Traem o povo todo dia. Todo dia tem notícia de rico implicado em escândalo. Para eles, somos iguais a cavalos: só músculos para executar o que mandam. Mas se reclamamos do salário baixo, do transporte, da moradia, da escola dos meninos, aí, Seu Marcio, viramos problema e lá vem a polícia para acabar com a queixa. E aí, é pobre batendo em pobre para defender a boa vida dos ricos.”

Quando completava a ideia, Zico, outro amigo do Zé, entrou na padaria. Fez festa, nos cumprimentou e sentou ao nosso lado. Apresentados, descobri que Zico ‒ ele realmente se parecia com o jogador de futebol ‒ , também militou no sindicato dos gráficos e apoiava uma ONG de uma garota “muito valente” da comunidade onde morava.

Zé retomou a palavra, pois tentava explicar para si mesmo a demissão e toda a injustiça que via a sua volta. “Então, Zico, eu ‘tava’ falando, aqui, ‘pro’ Seu Marcio, que nossos pais e avós vieram trabalhar na cidade porque tinham esperança de uma vida melhor, menos sofrida do que aquela exploração das fazendas. Na época, o país crescia e o pobre tinha esperança no futuro dos filhos na cidade grande. No nosso futuro, ‘né’? Mas o tempo passou, a economia parou de crescer, as indústrias foram fechando, os empregos sumindo, os sindicatos perderam força e, agora, nossos filhos já não tem empregos e temos medo do futuro.”

“Por isso,” ‒ acrescentou ‒ “eu quero saber: como chegamos a isso? Como a gente perguntava no sindicato. Lembra, Zico?” O amigo assentiu com a cabeça e o Zé prosseguiu: “Eu acho que, de verdade, o Brasil não mudou muito desde sempre. Os ricos, meus queridos, são sempre os mesmos ricos. Sai o pai entra o filho. Nem a filha entra. Mulher é vista como fraca, boa para cuidar só da cria. E o filho perpetua a riqueza e continua mandando nos empregados para que trabalhem e encham o bolso do patrão. O filho de dono, mesmo quando fecha as portas da fábrica, continua rico: ou vai para o comércio ou vira um desses ‘mauricinhos’ empinados que ganham dinheiro na ‘bolsa’ sem produzir um alfinete. Quer mais? No campo é mesma coisa: filho de fazendeiro ou continua fazendeiro ou monta empresa na cidade. Vê só gente, isso se repete desde quando?”

Zico fez um sinal de impaciência e o Zé tentou atalhar: “Tá, tá… Resumindo: rico é unido. Não tem briga entre fazendeiro e empresário da cidade: tem gente e braços para explorar à vontade e o governo facilita. O que eu quero dizer é que aquelas relações de trabalho que exploravam as pessoas no campo até a exaustão também estão na cidade. Só mudou a forma.”

Dessa vez, Zico tentou interferir, mas o Zé não deixou. O novo amigo não se incomodou e ia dando grandes garfadas no seu PF que acabara de chegar. “Aí, quando vem essa crise dos infernos, esse vírus do cão, vocês viram rico se apertar? Eu não vi. Quem sofreu foram os trabalhadores e os donos de comércio, dos pequenos negócios. Do outro lado, eu li isso no jornal do sindicato, os bancos tiveram foi aumento dos lucros. É! Em plena crise, o lucro dos caras cresceu. Como? Só ‘tirando a pele’ de alguém. Não é possível. A economia toda indo mal e eles indo bem? Alguém perdeu muito e outro ganhou. Simples assim. Enfim, eu acredito que para as coisas irem menos mal para todo mundo, seria preciso distribuir melhor a renda no país, mas é difícil. Aqui a resistência à mudança é tanta que os ricos e o ‘governo’ preferem o passado e a violência do que ceder mais do que migalhas ao povo. E não precisa ser estudado, como seu Marcio, para ver isso. Basta ser pobre para sentir na pele.”

Dando sinais de acabar, Zé do Depósito ainda avançou: “O que move o mundo é o trabalho. O trabalho é que produz riqueza, que move as rodas. No Brasil, porém, ele não tem valor. Nosso esforço, desgaste, a dedicação das melhores horas do dia, todo dia, só servem para enriquecer os donos das máquinas e das mercadorias. Ao trabalhador, aquele que criou, transformou, pôs em ordem, vendeu, esse só recebe o suficiente para, no máximo, gerar filhos que, no futuro, serão novos trabalhadores. Às vezes, não recebe nem para isso, como a gente vê hoje. Mas sem trabalho, não existe mercadoria e não tem lucro. No fundo, não dá nem para pensar em país, sem trabalho. E qual nosso valor na sociedade? Ahn? Fala para mim? Temos alguma importância além de fazer o que eles mandam? Estou convencido de que não.”

As palavras ditas pelo meu amigo tinham o gosto amargo de incômoda verdade revelada. Zico, que, até então, só ouvia, perdera o sorriso do rosto. Seu corpo estava teso e refletia o drama posto na mesa. Começou concordando com o Zé: “Isso é o Brasil: manda quem pode, obedece quem sofre e tudo fica igual, nas mãos dos mesmos. Dos mesmos! Às vezes, muda quem faz o trabalho sujo, mas quem manda são os mesmos. Desde sempre.” E prosseguiu: “Isso, Zé, não deixa que o brasileiro veja o outro como um cidadão igual. Na verdade, eu acho que nem somos uma nação. Só um aglomerado de pessoas que, por querer ou sem querer, tem de viver juntos, embaixo e vigiados pelos de cima.”

Zico também fora gráfico como o Zé. Seus anos na oficina de um grande jornal de São Paulo o levaram ao sindicato contra coisas que considerava abuso por parte dos gerentes e dos patrões. Mais importante, porém, contou ele, foi descobrir que os trabalhadores estão sozinhos. Que o governo, a justiça, enfim, o Estado não estava preocupado com eles, trabalhadores simples, braçais. Disse: “O Estado quer a ordem, manter o esquema, o funcionamento das coisas como são.” Zico identificava o Estado com os interesses dos ricos e operado por aquela classe média medrosa e obediente, ansiosa por manter o status social.

Eu escutava atentamente o que ambos diziam e queria mesmo tomar nota, reler depois e refletir sobre meu papel social nesse desenho opressivo oferecido pelos dois ex-gráficos. Minha opinião sobre o que ouvia saltava entre o espanto, a concordância e a descrença aberta. Às vezes, Zé e Zico pareciam exagerados, ressentidos, mas, logo depois, contavam casos para ilustrar o que diziam e, realmente, parecia que suas ideias e sentimentos eram apenas o outro lado da moeda da vida brasileira. Eu estava sendo convencido de que a fantasia, na verdade, era o que os brancos, bem educados e urbanos acreditavam.

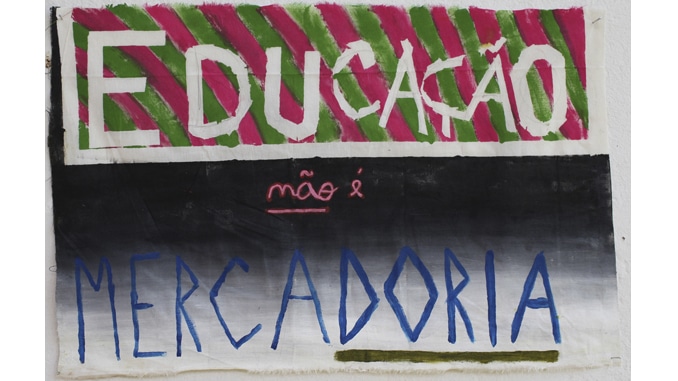

Pensava isso quando Zico me chamou: “Zé e Marcio, vou dizer uma coisa ‘pra’ vocês. Mesmo com o governo, a justiça e também o congresso tendo essa cara de sócio dos ricos, não dá para concordar com o que os patrões querem: fazer do Estado só um seguro contra crises, distribuindo migalhas e mantendo a ordem, usando a força. Entendem? Eles querem diminuir o Estado para desorganizar a única força que pode se opor ao poder dos ricos e impor limites à ganância e a exploração. Essa história de liberdade é ‘conversa mole pra boi dormir’. O que a turma da bufunfa quer é ninguém fiscalizando, limitando seus abusos contra a gente e contra a natureza. Querem mesmo é que todo mundo seja uma empresinha, inclusive o trabalhador. Todos concorrendo contra todos. Nesse mundo do sonho deles, o dinheiro será a lei: quem tem mais, pode, quem tem menos, se submete. Sabem o que isso significa? Significa que um grupo bem pequeno, bem conversado e muito rico vai mandar e definir tudo: a escola boa, o conhecimento que importa, o consumo certo, o comportamento bom e até o que é pecado. Tudo! ‘Tô’ falando que eles querem um mundo que seja a sua imagem e semelhança, mas que só eles, por serem os ricos, tenham poder. O controle de tudo será deles. Isso é tirania disfarçada, sô!”

Fiquei preocupado. O que Zico propunha? Perguntei se queria quebra-quebra. Zico riu e, mexendo comigo, falou: “Olha aí, Zé, o medo da classe média? Qualquer fumaça de mudança fica arrepiada.” Fiquei embaraçado. Ele tinha razão: eu realmente era um conservador enrustido. Que triste descoberta. Passei, então, a me perguntar: “Mas conservar o que? A atual distribuição de renda? De riqueza? De cultura? De poder?! A velha exploração da natureza? A submissão aos países ricos que dizem o que devemos pensar, consumir e achar bonito?” Fiquei com vergonha de mim mesmo, mas tentei disfarçar meu constrangimento.

O ‘incendiário’, então, me respondeu: “Não é isso, Marcio. Às vezes, eu tenho vontade de quebrar mesmo, mas não é disso que estou falando. Eu quero dizer que é preciso os trabalhadores, os pobres, terem poder para dividir as decisões no país. Só isso. O Estado ‘tá’ aí, já pronto, uma máquina grande e poderosa e que, hoje, só é usada pelos donos do poder econômico. Acho que devemos brigar para que seja usado também por nós. Não falo só de migalhas de uma escola na periferia ou de uma UPA[ii] nova. Falo é de usar o Estado para construir uma sociedade mais justa. Eu acredito, e pode ser coisa minha, que só assim pode surgir aquele sentimento de sermos brasileiros, de olharmos para o outro como igual, como uma parte do todo que também é meu. Estado pequeno, eu digo de novo, é coisa de rico que quer fazer o que lhe der na telha, depois de já ter usufruído como quis do dinheiro público.”

Estava claro que Zico pensava em democracia. Foi sem surpresa que reparei, então, que nenhum dos dois, nem Zé, nem Zico, falaram em voto, ao discursar sobre o poder no Brasil. Ambos sabiam o que era morar em bairros pobres e, neste país, não é de hoje que o voto, para quem não tem escola, saúde, segurança, emprego ou esperança no futuro, pode custar uma cesta básica ou um trabalho temporário. Meus amigos queriam democracia, onde a precariedade de um não servisse de trampolim para outro barganhar seus interesses.

Visivelmente aborrecido, Zé olhava ao redor com a tristeza de quem sente a indiferença no meio de uma guerra: “É isso mesmo, viu, Zico? E os camaradas ainda têm a coragem de falar de empreendedorismo na TV, que agro é tec, agro é pop… É os cambal! ‘Na lata’, eu queria saber: para que serve a economia crescer? Para reforçar tudo isso e ficar só com as migalhas que sobram do banquete dos ricos? Pois é… O problema é que estamos sempre acuados, sem saída. E porque temos medo, aceitamos as migalhas felizes. Claro! Nós mal podemos comprar o necessário. E aí vem a maldade: nos ensinaram que só somos alguma coisa se consumirmos. Então, só faltam dizer, na nossa cara, que somos inferiores. O pior é que para receber essas migalhas, ainda temos que recitar que tudo ‘tá’ lindo, sorrir porque sempre foi assim e dizer amém para quem nos explora. Enquanto isso, a internet, a escola, a igreja, os patrões e os gerentes dizem que assim é o certo. Aí, depois de darmos tudo, nos oferecem pobreza e aflição. Não somos os convidados na festa. Somos os porteiros e os garçons. É… É difícil, mas a gente resiste. Já fazemos isso há 500 anos.”

Seu rosto mudou novamente e sua voz se alteou como se fosse discursar em um palanque: “E, então, gente? Depois de tudo isso, eu pergunto: quem é, nessa hora, o patriota aqui? Nós, os pobres, que precisamos que o país vá bem ou aqueles engravatados de fala mansa que usam, abusam, recebem toda a ajuda do governo e depois fogem para o exterior? Fala para mim, Seu Marcio! Eu tenho certeza: patriota é o pobre que precisa do Brasil.” Era o último desabafo do Zé do Depósito. Nele, meu amigo expôs as mágoas acumuladas pelas injustiças que viveu desde homem novo. Por fim, suspirou: “Isso não tá certo.”

Quando saímos da padaria, um daqueles grandes temporais, comuns no verão de São Paulo, se armava. Nuvens escuras se amontoavam no céu, o vento levantava a sujeira das ruas e o corre-corre das pessoas anunciava uma tarde de muitos problemas na cidade: alagamentos, congestionamento, ônibus parados, trens e Metrô lentos, talvez queda de energia… Fiquei imaginando se a tempestade que se aproximava não era o retrato do Brasil: uma pequena parte da população estava protegida e tinha tudo a mão para passar bem durante a tormenta, enquanto a patuleia teria de correr, tentar se abrigar, mas inevitavelmente iria se molhar e demorar no trânsito de volta para a casa que podia, facilmente, estar inundada.

*Marcio Kaaysá é pseudônimo de um economista brasileiro “sem parentes importantes e vindo do interior”.

Para ler o primeiro artigo da série clique em https://aterraeredonda.com.br/a-economia-politica-de-ze-do-deposito/?fbclid=IwAR3G2wYV8IOKVagBxsw_kzpFPE4FC4P4_fVGvdOHj7VErqrweY6xF5qzjFE

Para ler o segundo artigo da série clique em https://aterraeredonda.com.br/o-poder-na-economia-politica-do-ze-do-deposito/?doing_wp_cron=1634916948.1522290706634521484375

Notas

[i] Ver crônica anterior: https://aterraeredonda.com.br/o-poder-na-economia-politica-do-ze-do-deposito/?doing_wp_cron=1634916948.1522290706634521484375 .

[ii] Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é um equipamento público de saúde que opera em tempo integral para o atendimento urgente e emergencial. Casos mais graves, internações e especialidades são encaminhados para os hospitais capazes de dar atendimento ao paciente. A UBS (Unidade Básica de Saúde), diferentemente, faz o atendimento de rotina.