Por LUCIANO NASCIMENTO*

Por mais absurdo e complicado que seja, é preciso encontrar meios concretos de demonstrar e convencer de uma vez por todas o maior número possível de pessoas sobre o formato esférico do planeta

Desde o início de minha adolescência, entre as décadas de oitenta e noventa, e por muitos anos ainda, meu romance predileto foi Tenda dos milagres, de Jorge Amado. Fico maravilhado com a história de Pedro Archanjo –Ojuobá, os olhos de Xangô –, o mestiço escritor capoeirista bedel que registrou memórias e saberes populares baianos em livros compostos a duras penas na tipografia do amigo inseparável, Mestre Lídio Corró, livros depois distribuídos pelo mundo ao custo de muito suor e muita privação do autor, convicto da necessidade de mostrar para toda gente o valor do povo preto de Salvador. Ficção?

Já em meio à pandemia que atravessamos, comecei a ler Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves (obra primorosa já comentada algumas vezes no A terra é redonda). Minha leitura da saga da negra Kehinde, escravizada em África ainda criança e trazida para o Brasil nos porões de um tumbeiro, foi interrompida no meio da travessia do Atlântico: fui infectado com o COVID e passei quinze dias de cama, impossibilitado de sequer sustentar o peso do livro, um tijolo de quase mil páginas. Ao fim desse período, devorei o romance em menos de vinte dias, hipnotizado pela genial polifonia multicor que saltava aos meus olhos de cada página. A mesma pergunta me vem a mente: ficção?

Ano passado meu filho mais velho me apresentou ao AmarElo, do Emicida; talvez tenha sido uma espécie de revide, porque eu tinha comentado em casa que um aluno havia me mostrado um rap fenomenal do BK. Há alguns meses uma amiga compartilhou comigo um episódio do Tempero Drag, de Rita Von Hunty (personagem queer interpretada pelo ator e professor Guilherme Terreri). Também faz poucos meses que minha filha mais nova (uma pré-adolescente de 12 anos) insistiu comigo para que eu assistisse a “lacração” do Felipe Neto no Roda Viva, e ontem ela me fez de novo prometer que vamos nos sentar para ver O diabo de cada dia (“The Devilallthe time”, EUA, 2020), filme que, segundo já ouvi e li por aí, anda gerando polêmica. O que, aliás, também deveria acontecer – e logo – com O dilema das redes (“The social dilemma”, EUA, 2020), o interessante documentário a que assisti no último fim de semana. É ficção o que se mostra ali?

Esse nem tão breve inventário (de leituras, em sentido lato) decerto parecerá um tanto desnecessário para algumas das pessoas. Infelizmente muita gente sequer chegará a ler este parágrafo explicativo, suponho. Ainda assim, defendo a estratégia: a rota de fuga que nos possibilitará sair do nó civilizatório no qual nos metemos no Brasil desde 1500, nó bastante mais apertado nos últimos cinco ou seis anos, é justamente ela, a evidenciação e a exploração da variedade de textos, gêneros, veículos, fontes, indicações, referências etc. que nos forma intelectual, social e eticamente. Sei que isso talvez pareça óbvio, mas chegou o tempo de defender o óbvio; Brecht se assustaria com a própria lucidez.

A defesa eficaz do óbvio, na minha opinião, começa por sua evidenciação, ou seja: pela reafirmação de uma factualidade e pela pedagógica recondução (persuasiva, e não coercitiva) dos contornos dessa factualidade às vistas de todos. Porque é urgente reestabelecermos um acordo mínimo sobre a verdade: “Se não concordarmos sobre o que é a verdade, não podemos sair de nenhum de nossos problemas”, diz o cientista computacional Tristan Harris (especialista em “economia comportamental, psicologia social, mudança de comportamento e formação de hábitos”, egresso do laboratório de Tecnologia Persuasiva da Universidade de Stanford), protagonista no documentário sobre a influência das redes sociais no comportamento das massas já citado aqui.

Um exemplo pontual: hoje existe quem acredite que a Terra é plana? Sim, existe; muita gente. Então, por mais absurdo e complicado que seja, é preciso encontrar meios concretos de demonstrar e convencer de uma vez por todas o maior número possível de pessoas sobre o formato esférico do planeta. Não tenho a menor dúvida do aparente caráter surreal dessa proposta; ela deveria ser absolutamente extemporânea, mas a realidade não é essa, e isso também é um fato com que se deve lidar. É lamentável, mas é um fato.

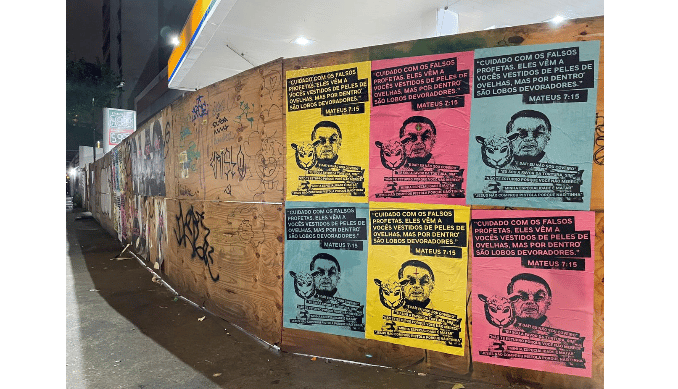

No Brasil da era Bolsonaro, temos assistido à fabricação de verdades que nascem circunstanciais, isto é, valendo como tais apenas para um grupo social específico, mas depois de algum tempo alcançam materialidade aferível numericamente e estatuto factual. Um exemplo claro disso é a afirmação de que a COVID é só “uma gripezinha”. Primeiro nosso [sic] mandatário [sic] principal [sic] fala isso num pronunciamento oficial em rede de rádio e TV; ato contínuo, essa fala diverte seus detratores, preocupa pesquisadores sérios e intelectuais sensatos, e alimenta as paixões (as convicções e as necessidades) de milhões de brasileiros que, por afinidade (afetiva ou intelectual) ou carência (afetiva ou econômica) precisam acreditar em alguma esperança de normalidade; logo a seguir, certa dose de morosidade parece emanar dos gestores públicos e permear as esperadas ações governamentais para o enfrentamento efetivo da crise sanitária (a longa condição de interinidade no cargo de ministro da Saúde é exemplo disso); por fim, o que se vê, meses depois da declaração polêmica do presidente, são aglomerações desnecessárias em locais públicos, bares cheios de pessoas, muitas delas críticas a Bolsonaro, inclusive, e uma patente sensação de indiferença geral em relação aos mais de 140.000 brasileiros mortos pela COVID.

É essa sensação de indiferença geral pelo número de mortos que permite afirmar: a COVID foi de fato transformada numa “gripezinha” qualquer. Não que os efeitos colaterais da contaminação pelo vírus tenham se abrandado, não! Só que, apesar factualidade imanente às milhares de vítimas fatais, milhões de pessoas pensam e agem na contramão desse e de vários outros fatos, orientados pela crença numa inverdade científica gritante, mas incrivelmente persuasiva. Não se chegou a uma estratégia séria de informação e comunicação capaz de evidenciar a falácia oficial.

O conceito de “autoverdade” tem sido usado para explicar em parte fenômenos assim; a jornalista Eliane Brum escreveu, ainda em 2018, um excelente artigo sobre isso. Acontece que a autoverdade só viceja tanto hoje em dia – não só no Brasil, mas também em vários outros países, como os EUA, p.e. –, por conta de uma característica inata na nossa espécie, o “gregarismo”: “1. BOT, ZOOL. Aglomeração natural de indivíduos de uma determinada espécie, como se observa nos rebanhos, colmeias, formigueiros etc.; 2. Nos seres humanos, tendência a estar na companhia de outras pessoas; sociabilidade.” (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Ven1). Triste piada pronta: a crença na tal “gripezinha” se dá realmente por conta de um comportamento de gado.

Se é assim – e parece que é – como combater os efeitos tão nocivos de algo decorrente de uma característica bio-antropológica?

Agindo como Pedro Archanjo, o herói de minhas leituras juvenis. Ele não só enxergava e valorizava a capoeira, o candomblé, a culinária baiana, a miscigenação… Ele também enxergava o racismo, a violência, a perseguição contra tudo que pudesse colaborar para a construção de um sentimento de orgulho e desejo de libertação na e da população negra na Bahia, no Brasil. Pedro Archanjo, Ojuobá, lutava por congregar pessoas: no afoxé, nos terreiros, nas páginas de seus livros; ele sabia que era necessário enfrentar a truculência do Estado e colocar o bloco do orgulho negro na rua, desfilar. Só assim mais gente de todas as cores se uniria na luta àquela gente oprimida no Brasil da primeira metade do século passado, oprimida até hoje…

Se Archanjo tivesse acesso às redes sociais que temos hoje, ele certamente seria um digital influencer, um comunicador (ele adorava uma boa prosa!). E sem dúvida aplaudiria o clipe de AmarElo, a canção que dá título ao último disco (ainda se fala assim?) do Emicida. Nesse clipe estão, juntos: negres, LGBTQIA+, Belchior, todes cantando ano passado eu morri/ mas este ano eu não morro… Aplaudiria também os vídeos de Rita Von Hunty, a drag queen marxista e sarcástica que faz comentários acerca de política, culturas, artes e sociedade. São aulas práticas sobre respeito à diversidade, sobre a construção coletiva da inclusão, da libertação e da democracia.

Liberto minha imaginação e vejo Pedro Archanjo (olhos de Xangô, orixá da Justiça) na direção geral de um programa como o GregNews, um dos meus favoritos hoje, que é transmitido gratuitamente pelo Youtube. Imagino Archanjo conduzindo a cada episódio um desfile professoral de pretes, indígenas, gays, lésbicas, trans, travestis, operáries, professores, estivadores, ambientalistas, mães e pais de santo… e também brancos ricos empáticos, como o próprio Gregógio Duvivier às vezes se autodeclara, quiçá simpatizantes de alucinógenos… todes, enfim, em igualdade de meios e recursos, apresentando com seriedade e humor dados objetivos sobre a realidade tenebrosa que nos circunda, a fim de transformá-la (salve, Paulo Freire!).

Por fim, estou muito, muito longe de ser um entendidonas coisas da Igreja Católica, mas sei que Gregório I foi um Papa, um “Doutor da Lei” que era chamado “o Dialogador” (creio que sobretudo porque ele escrevia Diálogos; a história Igreja Católica autoriza a dúvida quanto à sua habilidade para o diálogo) e foi canonizado por aclamação pouco depois de sua morte: virou São Gregório. Não sou supersticioso, tampouco acredito em coincidências, mas gosto de não perder as imagens retóricas nem os trocadilhos. Pedro Archanjo, Ojuobá, vai nos ensinar o antídoto civilizatório contra o gregarismo estúpido e homicida: doses cavalares de gregorismo preto e AmarElo.

*Luciano Nascimento é doutor em Literaturas (UFSC) e professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Colégio Pedro II.