Por Cleito Pereira dos Santos*

Comentário sobre o mais recente livro de Nildo Viana, uma análise das mutações da hegemonia do capital

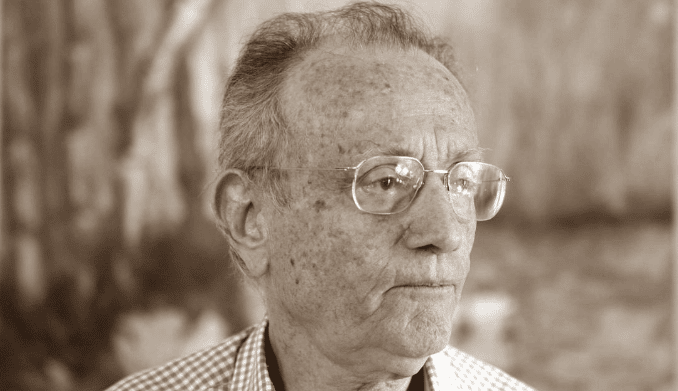

Nildo Viana é autor de vários livros e alguns deles tematizando o pensamento de Marx ou o marxismo, tal como se pode perceber pelos títulos de algumas de suas obras: O que é marxismo? A Consciência da História – Ensaios sobre o Materialismo Histórico-Dialético; Escritos Metodológicos de Marx; A Teoria das Classes Sociais em Karl Marx; Karl Marx: A Crítica Desapiedada do Existente; A Mercantilização das Relações Sociais – Modo de Produção Capitalista e Formas Sociais Burguesas, entre outras.

Hegemonia burguesa e renovações hegemônicas aponta para uma discussão importante no campo do marxismo e que pouco se desenvolveu até os dias de hoje, que é a questão da hegemonia burguesa e suas mutações na história do desenvolvimento capitalista. O autor esclarece, logo no início, que este livro é uma continuação de outra obra, intitulada O Modo de Pensar Burguês: Episteme Burguesa e Episteme Marxista, que lanças as bases teóricas para a reflexão histórica que o autor realiza na obra agora resenhada. Na primeira obra, a discussão fundamental é a distinção entre episteme burguesa e episteme marxista, bem como a elaboração de uma teoria da episteme. O autor define como episteme um “modo de pensar”, uma forma de pensamento que é um “processo mental subjacente” e, por conseguinte, não-consciente e que domina o pensamento burguês e, inclusive, os seus opositores. Viana desenvolve a teoria dos “campos mentais” que compõem as epistemes e apresenta os que são da episteme burguesa e da marxista. A episteme gera uma cegueira ou uma clareira para a consciência da realidade. A episteme burguesa produz cegueiras, pois seus campos mentais são limitados, o campo axiomático é dominado por valores burgueses, o campo linguístico é um obstáculo para compreender a realidade, o campo analítico é marcado por limites metodológicos intransponíveis, o campo perceptivo é limitado e não permite ver o futuro, a utopia.

As características permanentes dessa episteme é o anistorismo (a recusa da história, mesmo quando falando da história, como nos casos do evolucionismo e historicismo), o reducionismo (a recusa da totalidade, mesmo quando fala dela, pois quando reconhece do todo, ele é metafísico, um modelo, ao invés do real, como ocorre com o funcionalismo e estruturalismo) e o antinomismo (as oposições que marcam o pensamento burguês, como indivíduo/sociedade; romantismo/iluminismo; racionalismo/empiricismo, para ficar em poucos exemplos). Assim, no livro precedente, Viana explicita o que é a episteme burguesa e como ela está presente em todas as ideologias burguesas e até algumas supostas concepções críticas a ela, incluindo o anarquismo e o pseudomarxismo.

No livro aqui resenhado a temática é uma continuação. E aqui funciona o processo comparativo e o foco é a historicidade. O processo comparativo remete para a história do capitalismo. A história do capitalismo, tal como o autor desenvolveu em sua outra obra, O Capitalismo na Era da Acumulação Integral, é marcado pela sucessão de regimes de acumulação. O modo de produção capitalista mantém sua essência, mas muda sua forma. Essa mudança formal, explica o autor, é marcada pela passagem de um regime de acumulação para outro. Em Hegemonia Burguesa e Renovações Hegemônicas essa tese é retomada e utilizada para explicar as mudanças culturais, através das “renovações hegemônicas”. Nesse momento o conceito de paradigma assume um papel fundamental. Um paradigma é uma forma específica assumida pela episteme burguesa. Assim, a episteme burguesa, tal como o modo de produção capitalista, mantém sua essência, mas muda de formas. A mudança formal do modo de produção capitalista se manifesta através dos regimes de acumulação e a da episteme burguesa através dos paradigmas. Isso significa que a cada regime de acumulação, um novo paradigma hegemônico emerge. Assim, a passagem de um regime de acumulação para outro significa a estruturação de uma nova hegemonia, de um novo paradigma hegemônico, que emerge no plano do que o autor chama de saber noosférico (complexo, como a ciência, filosofia, marxismo) e se espalha pela sociedade, atingindo as artes, as representações cotidianas, o mundo da cultura em sua totalidade.

O livro gira em torno da análise histórica da sucessão de regimes de acumulação e mutação paradigmática, que Viana denomina “renovações hegemônicas”. Em cada regime de acumulação, um paradigma diferente se torna hegemônico e a passagem de um para outro significa uma ampla renovação axiomática, linguística, analítica e perceptiva. O autor começa sua análise histórica com a formação da episteme burguesa, desde o renascimento, até chegar à sua consolidação com o iluminismo e o romantismo, as primeiras formas paradigmáticas da episteme burguesa, durante o regime de acumulação extensivo. A seguir, passa para os regimes de acumulação posteriores: intensivo, conjugado e integral, com uma passagem pelos “regimes de exceção”, o bélico durante o nazifascismo e o estatal durante a vigência do “socialismo real” (para o autor, “capitalismo de Estado”) e os paradigmas hegemônicos em cada um deles. O autor mostra o paradigma positivista, reprodutivista e subjetivista, bem como os que foram hegemônicos nos regimes de exceção, o organicismo durante o nazifascismo e o vanguardismo durante o leninismo e stalinismo na União Soviética.

Um dos pontos altos do livro é que isso não é feito abstratamente. As mais de 300 páginas, em formato 16/23, são recheadas de análises dos pensadores e ideologias, informações, entre outros elementos que mostram o vínculo das ideias com a realidade. A produção social das ideias, tema básico do marxismo, aparece com um alto grau de sofisticação, sem cair no determinismo e sem evitar a determinação fundamental dos fenômenos culturais, sem cair no conteudíssimo e sem, para isso, reproduzir o formalismo, que seriam, segundo o autor, “antinomias burguesas”. A emergência de uma verdadeira “política cultural” é apresentada pelo autor, que se torna fundamental a partir da Segunda Guerra Mundial, e efetivada a nível internacional pelas instituições, desde as fundações internacionais (Ford, Rockfeller e outras), passando pela CIA, até chegar as mais “inocentes”, como a UNESCO. Aliás, essa ganha destaque na sua influência na sociologia e políticas educacionais, reforçando os paradigmas hegemônicos (primeiro o reprodutivista, depois o subjetivista). Os estados nacionais são outros fortes propulsores de políticas culturais. É revelador quando o autor mostra a Fundação Rockfeller num momento financiando pesquisa eugenistas e noutro momento “antirracistas”, ou o vínculo de Henry Ford com o antijudaísmo e depois sua adoção de políticas para as “minorias”.

O livro apresenta um elemento interessante e esclarecedor que é mostrar que os oposicionistas, incluindo o que se denomina marxismo, sempre à reboque do paradigma hegemônico. Os exemplos principais para ilustrar isso é o vínculo de Althusser com o estruturalismo, ideologia correspondente ao paradigma reprodutivista, e o vínculo de supostos marxistas contemporâneos com o paradigma subjetivista, incluindo a proliferação de discussões sobre “subjetividade”, que, de forma invisível, transforma o suposto “marxismo” em sombra dos paradigmas hegemônicos e ideologias dominantes.

Cabe destaque, nesse sentido, os esclarecimentos do autor em relação à várias concepções, como no caso do paradigma organicista e do paradigma subjetivista. No caso do paradigma organicista, Viana parte do paradoxo de Herf, autor de O Modernismo Reacionário, e demonstra que não existe nada de paradoxal na relação entre irracionalismo nazista e uso da ciência e tecnologia, pois não há uma recusa total e sim uma assimilação da ciência e da tecnologia à ideia de luta pela vida. Em relação ao paradigma subjetivista, Viana esclarece que o que alguns autores afirmam que significa uma crítica e superação do sujeito como característica do pós-estruturalismo é uma má interpretação, tal como nos autores mais criticados nesse momento, Luc Ferry e Alain Renault, autores de O Pensamento 68. E esses, e outros autores, são criticados não apenas por confundir estruturalismo com pós-estruturalismo, entre outros problemas, como também pela interpretação do Maio de 1968 na França.

No caso do paradigma subjetivista, que é o mais importante por ser o contemporâneo e o que nos atinge atualmente, a análise mostra suas origens e determinações sociais, seu vínculo com as tarefas econômicas e políticas da burguesia durante o regime de acumulação integral, além de destrinchar o que perpassa as ideologias subjetivistas e sua ressonância nas artes, representações cotidianas, entre outras manifestações culturais. O pós-vanguardismo nas artes significa um empobrecimento da produção artística, tal como o pós-estruturalismo significa uma miséria na filosofia e ciências. E não deixa de ser interessante perceber que algumas concepções burguesas são abandonadas e retornam, tal como se pode ver na retomada de elementos do paradigma organicista pelo paradigma subjetivista e de ambos como paradigma romântico. E se Nietzsche foi um nome de destaque no paradigma organicista, ei-lo de volta ao sucesso no paradigma subjetivista.

Por fim, podemos dizer que é uma obra que, concorde-se ou não com ela (seja em partes ou na totalidade), ela traz inúmeras questões para reflexão. O material informativo é enorme, as reflexões sobre os paradigmas e ideologias são amplas, o vínculo histórico e social dos paradigmas com os regimes de acumulação são fundamentados. E isso, mesmo quem não é marxista, aponta para a necessidade de leitura e reflexão. Sem dúvida, a obra pode e vai incomodar não apenas os mais conservadores, mas também os mais críticos e revolucionários, pois o autor nos mostra que vivemos numa matrix cultural e que a ilusão de liberdade do “sujeito” que é divulgada contemporaneamente é uma peça na engrenagem que garante a reprodução da servidão. E disso se deduz a necessidade, já defendida por outros, da autonomia do marxismo como pensamento crítico e revolucionário vinculado ao processo de luta pela transformação radical do mundo e à classe portadora do futuro, o proletariado. E, numa época de bolhas, a leitura dessa obra é um bom início para expandir a percepção da historicidade do capitalismo e do modo de pensar burguês.

*Cleito Pereira dos Santos é professor de sociologia na UFG.

Referência

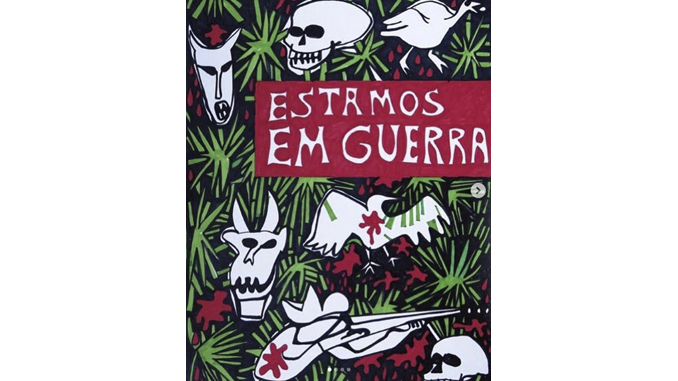

Nildo Viana. Hegemonia burguesa e renovações hegemônicas. Curitiba, CRV, 318 págs (https://amzn.to/3QSwFIK).