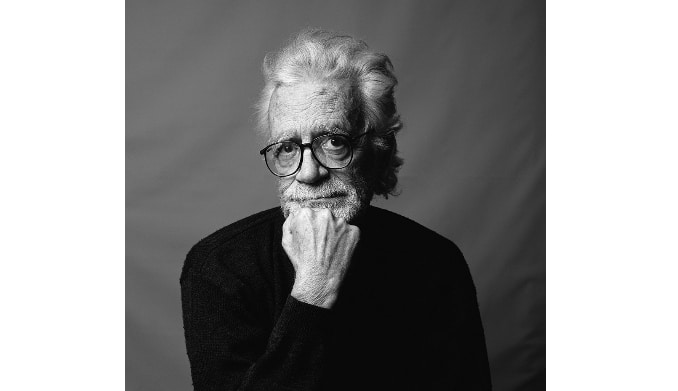

Por ISMAIL XAVIER*

O documentário de Coutinho, como forma dramática, se faz a partir do enfrentamento entre sujeito e cineasta, observados pelo aparato cinematográfico

No documentário contemporâneo, temos visto uma variedade de caminhos para a construção da “personagem”. Esta é entendida dentro de largo espectro, pois pode ser um sujeito presente ao longo de um filme que nele se concentra como o caso de Sandro em Ônibus 174, de José Padilha, ou de Nelson Freire no filme de João Salles, ou de Paulinho da Viola no filme de Isabel Jaguaribe; ou pode ser uma pessoa entrevistada (ou que conversa com o cineasta), antes desconhecida, cuja presença na tela é mais efêmera, às vezes reduzida a uma única cena.

Dependendo do método e dos materiais mobilizados pelo cineasta, nem tudo o que se mostra de uma personagem se reduz a entrevistas. Estas são formas particulares do sujeito entrar em cena, compor a sua imagem, atuar; mas ele pode também ser filmado “em ação”, em pleno exercício de uma atividade que o caracteriza na sociedade ou fazendo outra coisa qualquer. Pode também ser objeto de outros relatos, quando nos é dada uma imagem indireta, mediada por outros discursos.

É o que acontece com Paulinho da Viola, mas não propriamente com Nelson Freire, onde se evita o discurso crítico, o depoimento de fãs, tudo o que redundaria em comentário explícito sobre a personalidade do músico. Por sua vez, Sandro é construído como uma personagem clássica no relato de Ônibus 174, numa montagem paralela que alterna a cena decisiva, definidora de um destino, com o retrospecto construído pelo “mosaico de depoimentos”. Mas não temos a sua entrevista, a menos que se tome o que ele diz quando se assoma para fora da janela do ônibus como uma espécie de coletiva de imprensa, no calor da hora e segundo a sua estratégia.

De qualquer modo, nestes três casos há um contexto para as situações de entrevista; e esta tem função variável, notadamente em Ônibus 174, pois nem todos os entrevistados são personagens no mesmo sentido. Tudo muda conforme a posição de cada um no jogo e sua relação com o “assunto” (protagonista, observador teórico, porta voz da “opinião pública”, testemunha/fonte de dados) há uma hierarquia, como nos filmes de ficção que, por sua vez, não excluem entrevistas, depoimentos, desde Cidadão Kane / Citizen Kane.

O que me interessa aqui é o caso extremo em que a entrevista (ou a “conversa”, como prefere Coutinho) é a forma dramática exclusiva, e a presença das personagens não está acoplada a um antes e depois, nem a uma interação continuada com outras figuras de seu entorno. Aí se define uma identidade radical entre construção de personagem e “conversa”, outros recursos sendo descartados, como é o caso de Coutinho. No centro do seu método, está a fala de alguém sobre sua própria experiência, alguém escolhido porque se espera que não se prenda ao óbvio, aos clichês relativos à sua condição social. O que se quer é a expressão original, uma maneira de fazer-se personagem, narrar, quando é dada ao sujeito a oportunidade de uma ação afirmativa. Tudo o que da personagem se revela vem de sua ação diante da câmera, da conversa com o cineasta e do confronto com o olhar e a escuta do aparato cinematográfico.

O documentário de Coutinho, como forma dramática, se faz desse enfrentamento entre sujeito e cineasta observados pelo aparato, situação em que se espera que a postura afirmativa e a empatia, o engajamento na situação, superem forças reativas, travos de várias ordens. Dentro de diferentes tons e estilos, cada conversa se dá dentro daquela moldura que produz a mistura de espontaneidade e de teatro, de autenticidade e de exibicionismo, de um fazer-se imagem e ser verdadeiro – dualidade bem resumida na fala de Alessandra, a garota de programa de Edifício Máster –, exemplo notável de intuição do que está implicado no efeito/câmera. Ela diz “eu sou uma mentirosa verdadeira”, depois de uma sedutora performance em que explicou como se pode mentir quando se fala a verdade ou ser verdadeiro quando se mente. Forma atual de inversão do paradoxo do comediante (Diderot) intuída por uma jovem inteligente? Reconhecimento definitivo do documentário como um jogo de cena?

As perguntas procedem, mas há algo mais aí, sem dúvida. Esta dualidade presente na situação não é desconhecida dos cineastas. Coutinho, em particular, sabe como poucos trabalhar dentro desta premissa para compor um cenário de empatia e inclusão que se apóia em numa filosofia do encontro que não é difícil formular em teoria, mas cuja realização é rara. Ela exige a abertura efetiva para o diálogo (que não basta programar), o talento e a experiência que permitam compor a cena apta a fazer com que aconteça o que não seria possível sem a presença da câmera. O conhecido efeito catalizador do olhar do cinema na gestação da fala inesperada deve chegar a sua potência máxima, de modo a compensar a assimetria dos poderes. Assimetria que o cineasta deve trabalhar sem a ilusão de subtraí-la, pois ela está lá mesmo que seu objetivo não seja extrair do entrevistado o que julga útil para uma causa. De um modo ou de outro, as tensões permanecem, por maior que seja a disposição para a escuta porque, afinal, há a montagem, o agenciamento, o contexto; e há a mise-en-scène (um espaço, uma cenografia, um enquadramento, um “clima”, uma disposição dos corpos que condiciona o registro da fala).

Tomemos dois exemplos. No caso de Alessandra, o plano é mais fechado, sem nada de muito “marcado” à sua volta, enquanto que o senhor Henrique, também de Edifício Master, cuja entrevista é mais demorada, pode se mover e nos mostrar mais do seu espaço: uma imagem de Cristo na parede, a modéstia do mobiliário escasso, o aparelho de som de onde vai sair a voz redentora de Frank Sinatra. Ou seja, cada qual recebe o que o cineasta julga melhor como efeito de produção de sentido na imagem que dá conotação às falas; ora é a força do rosto, ora do gesto, ora do ambiente, tudo dependendo da duração dos planos. Em Coutinho, esta é generosa, pois ele busca atenuar o efeito dos fatores que condicionam a atuação da “personagem”, pois todas precisam de tempo para se por em cena, conseguir criar as condições para que o momento se adense e seja expressivo, com surpresas e acasos, revelações nos pormenores, seja a felicidade de uma palavra, o drama de uma hesitação ou um gesto extraordinário feito por mãos seguras (como o de Dona Thereza, em Santo Forte). A duração é a condição para que se possa compor um olhar e uma escuta capazes de satisfazer às demandas de uma descrição fenomenológica, com uma abertura para o acontecimento e uma compreensão não escorada em categorias predefinidas, atenta ao que permite ao entrevistado pontuar o processo, o ritmo da cena (de novo, como Dona Thereza).

Não usei por acaso esse vocabulário de feição existencial/humanista bem típico aos anos 60. Acredito que vale aqui uma indagação (que é apenas esboço) sobre as afinidades entre esta observação da fala e do gesto do entrevistado e algo que nos faz lembrar a concepção que se tinha da personagem no cinema moderno de ficção, a par do que já se observou sobre a sua relação com a tradição do documentário.

O cinema recente de Eduardo Coutinho pode ser visto como um modo de enfrentar questões trazidas por aquela experiência da ficção, agora radicalizada em outra forma. Há em comum com ela esse movimento de ruptura com a linearidade da experiência (ou do argumento) enquanto suposta base de qualquer produção de sentido, linearidade que inscreveria cada momento vivido numa lógica determinada, de modo a fazer com que a manifestação e o conhecimento de uma personalidade (digamos, a verdade de um sujeito) fizessem necessária uma concatenação, um engajamento em momentos sucessivos de ação aptos a compor uma história de vida a que teríamos acesso por meio, por exemplo, de narrativas clássicas.

O cinema moderno liberou a personagem dessa grade de ações e motivos, dessa lógica natural, psicológica, social. Recusou uma forma de representação que, pela sua natureza, criava a expectativa de que tanto a estória (ação, espaço, tempo) como seus agentes em conflito (as personagens) seriam organicamente compostos, coerentes e mais próximos de um tipo ideal do que de indivíduos, sendo tratados dentro de certa economia, de regras de coerência interna e de verossimilhança.

Na ficção clássica, o importante é aparentar verdade, pela coerência interna das relações, e não buscar o “verdadeiro” no sentido do fato realmente acontecido. A representação da lógica do mundo envolve a focalização do que pode acontecer e que seria mais típico a certa ordem de coisas; não a exposição do que empiricamente acontece em certo local e hora, fato que pode ser improvável, extraordinário, e que, embora ocorrido, não representaria a ordem do mundo porque não seria característico.

Em suma, a ficção clássica abre um campo do possível onde estão articulados os traços pertinentes essenciais à descrição de um mundo, campo em que o dado chave na definição de uma personagem é sua ação. Embora ela possa ser motivo de um retrato falado, de uma descrição externa minuciosa do seu perfil psicológico, ela só existe, para valer, no drama clássico, a partir da decisão que toma, da sua ação progressiva até o desenlace que sela o seu destino (os manuais dizem: o final é a moral da estória). Para o cinema moderno isto não é verdade, é uma convenção a recusar. Tanto os filmes quanto a crítica a eles afinada ressaltaram que o ponto decisivo é a “poeira” que se levantava no caminho, a força de cada episódio, o que há de revelador em cada instante de vida (onde podem emergir os dados que escapam à racionalidade da concatenação), dentro do que pode ser uma série descontínua, até arbitrária, de experiências. Em consonância, o que se fez foi explorar o esgarçamento da narrativa, a perambulação, os impasses, a impotência da ação, ativando uma sensibilidade ao fragmento, ao que se esboça, mas não termina. Consagrando o instante, como diria o poeta a respeito de seu ofício.

A personagem clássica de ficção, porque um ser lapidado segundo princípios de coerência, modelos de ação e certo senso comum psicológico, tem o seu teste (competição e risco, vitória ou derrota) no terreno da relação com os outros, enquanto age e volta a agir, não havendo participação de agentes externos à diegese. A personagem moderna pode ser mais errática, não se define inteira no seu destino, pois o desenlace nem sempre é consequência lógica de premissas contidas nas ações já vividas; há lugar para a incoerência, opacidade de motivos, sucessão mais aberta em que há a brecha para que algo inusitado ocorra. É um campo de descontinuidades, do mesmo tipo do que ocorre, por exemplo, na sucessão desses momentos em que se dá a conversa entre sujeito e cineasta no documentário, desde que este se atenha à entrevista como forma.

Neste caso, a composição da cena e sua duração buscam potencializar a força do instante; produzir, no encontro, a irrupção de uma experiência não domesticada pelo discurso, algo que, apesar da montagem e seus fluxos de sentido, retém um quê de irredutível na atuação do sujeito, mais ou menos revelador, sempre conforme o que uma combinação peculiar de método e de acidente permita. Assim, o drama aí se decide em outro eixo: o da exclusiva interação do sujeito com cineasta e aparato – única ação pela qual os entrevistados podem ser compreendidos, julgados. Tudo se concentra nessa performance, nesse aqui/agora, pois não há pares com quem interagir (sim, há a variante da entrevista com casais, ou grupos, onde se dá esta interação intra-social diante da câmera, o que sem dúvida muda as regras do jogo). E esta atuação, embora balizada pela situação criada pelo cineasta, não segue um script fechado, o que, embora relevante, está longe de indicar uma liberdade absoluta, pois continuam aí presentes as pressões do verossímil, a questão da aparência de verdade.

A tendência é o entrevistado compor a sua fala segundo o que julga ser a opinião do interlocutor (o cineasta e a “opinião pública” que a câmera representa). Esta ação é às vezes um mero automatismo que Coutinho combate com vigor, às vezes um dado significativo da postura do sujeito que sabe ser necessário não confirmar o esperado, mas ironizá-lo, manifestando sem demora o desejo de combater estereótipos, denunciar o preconceito do mundo sobre certa comunidade (lembremos o filme Babilônia 2000, em várias passagens marcado por esta atitude dos entrevistados, cientes de que há uma imagem a combater).

De qualquer modo, já ficou evidente no cinema de Coutinho um conjunto de vitórias sobre essa pressão do verossímil e da opinião pública, em ocorrências que podem ser erráticas, em lances que podem ser improváveis, os mais incaracterísticos e inusitados. Lances que ganham seu efeito pela relação entre o inesperado e a sanção do real (do aqui/agora em que a câmera, cineasta e sujeito em foco estão implicados). Do ponto de vista da verdade de cada um, seja o que for que se diga, seja o que for que resulte como imagem, ninguém precisará confirmar expectativas ou desmentir-se em outra cena, em outra ação. Como observei, o sentido da ação da personagem, neste tipo de documentário, não está na relação com os seus pares numa trama, mas na exclusiva força de sua oralidade quando em interação com o cineasta e o aparato técnico.

Ao minimizar o contexto e os recursos narrativos, o documentário procura se otimizar como forma dramática feita deste embate decisivo que traz ao centro a fala, ressalvada a dimensão de relato tácito (caminho de investigação) que se insinua na descontinuidade que separa as entrevistas. Muito de nosso interesse se apoia neste drama, na “agonia” do entrevistado, não aqui no sentido de sofrimento, mas de competição, desafio ao encarar o efeito/câmera. Se o que se quer ressaltar é a força do instante, a espessura própria de um momento de vida, melhor que se faça a câmera participar desta situação (não por mera ideia de autenticidade, honestidade para com o espectador, mas para não se perder o que a câmera pode abrir à percepção, o que pode se produzir de acontecimento nesta situação).

Este é um procedimento que a “ficção moderna” incorporou na relação entre o ator e a câmera, favorecendo o que, no clássico, seria da ordem do “acidente”, do “irracional”, buscando a irrupção de “algo” (inconsciente?) que trairia a verdade do sujeito, para além de sua representação pelo discurso. Enfim, algo que, a seu modo, o documentário tem estado a buscar apoiado na performance diante da câmera assumida como ação na esfera do contingente, do que ocorre e pode desafiar uma rede de noções e saberes.

No entanto, trata-se de um contingente que não se pode tomar como lugar do espontâneo, da ação autônoma, absorvida em si mesma, mas como atuação para um interlocutor e dois olhares (o do cineasta e o que me refiro como efeito/câmera, gerador de performances). Arma-se a cena como momento de vida, passagem efêmera, pela sua duração e abertura, mas o olhar do aparato e a moldura do processo marcam uma dualidade clara: trata-se de um encontro que num extremo chegaria à ontologia de André Bazin, caminharia na direção da revelação do mundo (o ser em situação se revela em sua autenticidade); em outro, seria puro teatro. Na prática, há sempre essa dualidade constitutiva, e a questão, para Coutinho, é saber trabalhar com ela, apostando na espessura da relação intersubjetiva (entre ele e o escolhido) sem esquecer esta marca de ambiguidade, pois tudo se dá no seio da operação do dispositivo (aí, ninguém é inocente, embora a assimetria da situação confira ao cineasta maior autoridade e “culpa”).

Da parte do entrevistado, há um desejo de apropriação da cena, tomar o momento da filmagem como afirmação de si em consonância com a situação dialógica aí procurada. Compor um estilo, um modo de estar e de se comunicar. O espaço é demarcado, mas se abre para um campo de falas possíveis muito peculiar, pois a entrevista é fala pública (para o olhar da câmera). Como tal, sua esfera não é a do depoimento em tribunal nem a do interrogatório da polícia; há um quê de confessional, mas que nada tem a ver com a cobrança de instituições de controle do Estado. É um falar de si, da intimidade, que torna quem fala uma “personagem” no sentido etimológico do termo (ou seja, uma figura pública). O cineasta não é o pai, nem o patrão, como bem lembra, em Edifício Master, a moça tímida que tem dificuldade em encarar Coutinho. Embora um estranho, ele é uma visita esperada – elegeu o sujeito e porta uma indagação. Visita que traz consigo a premissa da confiança, o senso partilhado de um “nós” que dê lastro ao movimento da troca.

Há neste caráter público, para além do que é vetor intersubjetivo que só envolve os sujeitos em presença, a observância de um decoro, de parte a parte, numa tonalidade que afasta a escuta do cineasta da escuta da psicanalítica, embora muitos de nós tenham reiterado essa metáfora referida ao poder (psico) analítico da câmera de cinema desde o início do século XX. Tal poder catalizador da confidência é um pilar do documentário – sinal de sua força, mas não de sua “objetividade” ou neutralidade, nem tampouco da ideia de que tudo aí é terapia.

O sujeito fala para dois interlocutores: olha e reconhece o diretor (figura que sanciona um sentido de confidência possível), mas sabe da câmera e se exibe, queira ou não. Face à câmera, se vê ator em cena, cumprindo a regra clássica da auto-absorção dos que atuam e não devem reconhecer outro olhar que não os de quem está literalmente presente no seu espaço (e também atua no jogo). Monta-se aí um dispositivo curioso pelo qual a conversa (a troca entre o sujeito e o cineasta) se confessa enquanto filmagem (mostra a câmera e outras coisas mais), mas a atitude do entrevistado tende a obedecer à regra teatral clássica da quarta parede. Quase sempre, as câmeras estão lá e registram tudo em nome da captação do real; mas os sujeitos em foco atuam como se ela não existisse, de olho no cineasta e equipe, nos que estão de corpo presente.

Um bom exemplo disso é a cena com o senhor Henrique, de Edifício Master, personagem que o cineasta encontra no terreno mesmo da auto-exclusão, onde a solidão já se fez sistema e montou seu ritual na identificação com um célebre hino dos ressentidos – “I did it my way”. O Sr. Henrique coroa sua presença no filme com a performance em que vale o dueto com Frank Sinatra; lá está a câmera a pôr em foco uma “segunda unidade” que se faz mais invasiva diante da catarse lacrimosa, compondo bem de perto uma imagem que não veremos exatamente daquele ponto de vista, pois a cena do Edifício Master requer esta combinação de insistência (na duração) e recuo (na modulação do que há de invasivo no olhar).

E requer que o Sr. Henrique viva a sua catarse como um ator que ignora a câmera, elegendo o cineasta como mediador (é para ele que olha e é com ele que conversa). Restaria perguntar o que está implicado nesta postura dos sujeitos ao respeitar a “quarta parede” embora, em princípio, não estejam no teatro. Eles podem ser instruídos nesta direção ou agir assim de forma espontânea, talvez por uma dificuldade de olhar o aparelho de frente, ou seja, o “público”, o interlocutor virtual, não visível.

Mostrar o Sr. Henrique e, ao mesmo tempo, a segunda câmera que o focaliza mais de perto é uma forma de explicitar a regra do jogo, colocar os dados da representação ao alcance do olhar; advertir que a empatia tem seus limites e coordenadas. É afirmar as premissas de uma ética que está na contramão daquilo que nos cerca de manipulação na esfera das imagens dentro da rotina da mídia. O cineasta evita a interpelação que constrange, se faz presente na forma do recuo, da expectativa, deixa espaço e tempo, certa liberdade para o sujeito. Em suma, sua virtude é saber criar um vazio, digamos de tipo socrático, para fazer emergir a auto-exposição e, na melhor das hipóteses, um conhecimento de si produzido pela troca em que, mesmo efêmero, se define esse “nós”, uma partilha de experiência projetada no plano desejado em que o envolvimento deve ir fundo sem nunca chegar a ser obsceno, pois que é público.

Aqui, há uma nova inflexão face ao que seria uma herança do cinema moderno em sua relação com a experiência fragmentária, singular. A ficção dos anos 1960-70 trabalhou com as experiências de crise do sujeito conferindo mais espaço para personagens admitidos como mais complexos, porque mais sensíveis à perda de valores e às desumanizações implicadas em certo tipo de desenvolvimento técnico/industrial/urbano. Enfim, deu atenção aos dotados de marcas singulares de percepção e, especialmente, aos inclinados à reflexão, contrapostos a uma suposta massa de sujeitos comuns que estariam condenados à pobreza de experiência, já que enredados nas malhas do universo convencional, dos clichês da mídia, das formas de raciocinar que têm afinidade com o preconceito, com a ideologia não refletida.

O “comum” interessava? Sim, pelo que nele se manifestava o que havia de geral. Sabemos que o movimento de Coutinho é na direção contrária da massificação, uma forma de humanismo que se quer em estado prático no contato com quem é, em geral, visto como convencional, desinteressante, enquadrado em fórmulas (religiosas, ideológicas, consumistas, paroquiais); figuras que ele põe em situação para surpreender, quebrar tais pressupostos. Ou seja, seu cinema recente ꟷ notadamente Edifício Master – se faz para evidenciar que as pessoas são mais do que aparentam e não menos, e podem atrair um interesse insuspeitado pelo que dizem e fazem, e não apenas pelo que representam ou ilustram na escala social e no contexto da cultura.

Claro que há indagações a fazer nesta direção, pois o conjunto escolhido tem certo efeito porque ajustado a tal objetivo. Seria ingênuo imaginar que a amostra poderia ser qualquer, devendo o espectador ser prudente em seu afã de tornar o que vê “representativo”. Não é este o objetivo, visto que há uma insistência de Coutinho na questão da singularidade. Neste sentido, Edifício Master inaugura um movimento de consulta que se afasta daquele usual contato que elege as classes populares, comunidades marcadas por uma forte personalidade enquanto grupo (ligado pela religião, o espaço de moradia, a classe social). Trata-se agora do mergulho no que lá atrás se definia em Arnaldo Jabor como o terreno da “opinião pública”, observada a partir de uma ótica específica, com ênfase para a uniformidade, a partilha do medo e do conservadorismo.

Aqui, se há em Coutinho uma recusa das posturas apriorísticas que lembra aquela tônica do “dar voz” ao outro, típica dos anos 60-70, a sua investigação empírica tem outros pressupostos, pois não se atém a perguntar o que pensa o sujeito a respeito de certo tema de relevância para a discussão política. Ao não se conformar com os clichês da fragmentação, da crise do sujeito e da massificação consentida, seu horizonte é um movimento contrário de afirmação, de encontro com narradores, figuras capazes de falar sobre a experiência, expor um imaginário, figuras que, curiosamente, buscam ser personagens no sentido clássico, não propriamente figuras da alienação e da fragmentação, não-sujeitos. O que resulta desta tensão entre convite à abertura e um possível abrigar-se na convenção é muito variável, e a leitura de cada cena é sujeita à controvérsia.

De qualquer modo, o diálogo capaz de ensejar a reposição do sujeito deve começar pelo convite à fala, por mais que aí se reitere o impulso das pessoas a se projetar no que julgam ser as expectativas do olhar público a elas dirigido. O anseio delas é montar uma biografia que faça sentido, alinhavando um passado (resumido), explicando-se de forma a despertar interesse, expondo-se de forma sedutora (mesmo que timidamente), buscando aproveitar a chance para mostrar desenvoltura ou sinceramente confessar desorientação (“eu não sei”), como o faz a última entrevistada de Edifício Master.

O movimento do documentário atual se liga à tradição do moderno, mas muitas de suas personagens querem ser “clássicas”, compostas – eis um ponto notável de tensão. Ponto a que Coutinho responde com o gesto contracorrente de radicalizar o estatuto da palavra no cinema, numa inversão de tudo o que foi valor estético nas teorias defensoras de sua especificidade. A valorização da oralidade é o modo de combater os próprios limites desta nas situações usuais do cinema e da TV; é o modo de combater a situação de assimetria na divisão dos poderes. Mobiliza com paciência o que é prerrogativa de todos – não tem pressa, não tem ansiedade de concatenação. Uma vez tomadas as providências, não se faz depositário da ilusão de falas plenas a todo instante, pois muito nos filmes se faz como exposição do que há de inacabado nesta auto-construção da personagem esboçada na entrevista, com sua fala dividida entre o espontâneo, o deslize e o esforço consciente de coerência, de moldagem de um estilo. Os filmes de Coutinho não são uma pletora de falas expressivas, um mundo de comunicação plena; são a exposição de um movimento nesta direção que depende do que, como afirmei, a combinação de método e de acaso permitam.

Vale aí o princípio de que as pessoas são interessantes quando se libertam do estereótipo, recuperam na conversa um sentido de autoconstrução que tem sua dimensão estética. No limite, o cinema de Coutinho tem como horizonte um apresentar-se do sujeito como foco de um estilo (no sentido shakespeariano da autoconformação, não no sentido de adoção de fetiches da moda). Não se trata mais da fé no natural, no absolutamente espontâneo, na verdade já dada sobre quem quer que seja. Trata-se de evidenciar as práticas da oralidade e dos gestos pelos quais um sujeito se apropria de sua condição, é criativo. Dentro dessa mescla de teatro e de autenticidade catalisados pelo efeito/câmera, cada um é cheio de dobras e se faz sujeito na prática, no embate com a situação, ou na invenção de um modo de viver certa condição, incluída a breve experiência diante desta visita do cineasta a seu mundo.

Neste sentido, o interesse do cineasta não se atém à visada exclusiva do sujeito como vetor de transformação, ator político cujo drama se definiria no desdobramento de sua ação no mundo (e não na hora da entrevista), palco de um destino de vitória ou derrota. A política aqui está concentrada num modo de filmar a conversa com qualquer pessoa, não importando seus vetores. O ponto decisivo está na qualidade do aqui/agora da filmagem, na atenção a esse fazer-se sujeito (ou imagem) diante da câmera, ponto de afirmação de um diálogo que se põe na contracorrente da mídia, pois o cineasta busca em todos o que o tempo está a lhes sabotar: a condição de sujeito, mesmo que se saiba ser talvez impossível que esta se exerça plenamente nos termos da auto-formação e do auto-cultivo tal como postos pela tradição humanista.

*Ismail Xavier é professor na Escola de Comunicação e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de O Cinema Brasileiro Moderno (Paz e Terra).

Publicado originalmente na revista Cinemais, no. 36, out.-dez. 2003.