Por CRISTINA DINIZ MENDONÇA*

Uma conversa imaginária com Bento Prado Jr., por ocasião dos 80 anos do livro “O Ser e o Nada”

“… mais vraiment vie et philo, ne font plus qu’un” (Jean-Paul Sartre, Carta a Simone de Beauvoir, janeiro de 1940)

1.

“Sou filósofo? Ou sou literato? Penso que o que fiz desde minhas primeiras obras é algo que mescla os dois: tudo o que escrevi é ao mesmo tempo filosofia e literatura, não justapostas, mas cada elemento dado é ao mesmo tempo literário e filosófico”. Assim Jean-Paul Sartre diagnostica, no final dos anos 1970, o resultado de sua vastíssima obra. Mas esse ponto de chegada do autor não é senão ponto de partida: longe de fechar a discussão a respeito da natureza de sua obra, tal diagnóstico só faz reabri-la. Filosofia e literatura ao mesmo tempo? Os romances como forma literária e filosófica? As obras consideradas de “filosofia pura” como forma filosófico-literária? Esse híbrido sartriano é antes um enigma a ser decifrado.

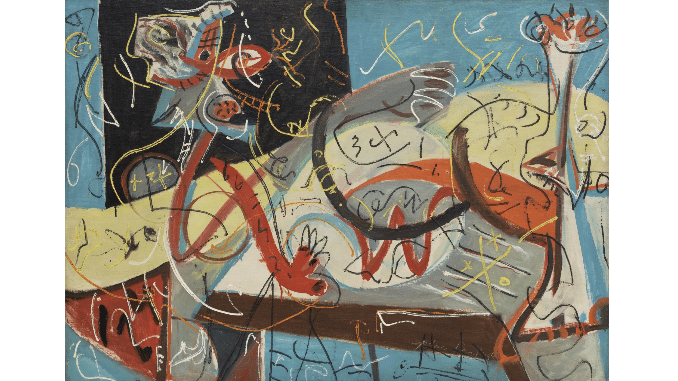

Um olhar sobre o conjunto da obra de Sartre, detendo-se em alguns de seus momentos mais significativos, há de constatar a peculiar transformação dos gêneros ao longo do itinerário do autor. Do romance A Náusea (1938) e dos contos de O Muro (1939) a O Ser e o Nada (1943), um “ensaio de ontologia fenomenológica”, cuja redação é, no entanto, simultânea à de uma peça de teatro (As Moscas) e à de um romance (Le Sursis).

De O Ser e o Nada, concebido como “filosofia pura”, a ensaios de “crítica e política” (os dez volumes de Situações), reportagens jornalísticas, peças de teatro e roteiros de filmes (dentre os quais destaca-se o Scénario Freud, audaciosa reconstrução de um momento crucial da vida e obra de Freud, escrito em 1958-1959 sob encomenda de John Huston).

A evolução de todos esses gêneros vai finalmente definindo o perfil da derradeira figura do pensamento sartriano, a “monografia histórica concreta”, que encontra uma expressão notável em Saint Genet (1952) e culmina no monumental estudo sobre Flaubert, O Idiota da Família (1971), arquitetado como “um exemplo concreto” de um método capaz de “combinar a psicanálise e o marxismo”.

Mas por que o ensaio (como forma), seja em Situações seja nas “monografias históricas concretas”, em vez da obra de “reflexão pura” (uma Moral) prometida no final de O Ser e o Nada? Por que Sartre abandona esse projeto filosófico? Nesse abandono está em jogo, nada mais, nada menos, do que o problema do estatuto da filosofia em nossa época, ou a forma problemática de sua sobrevivência depois da “decomposição do Espírito Absoluto” (para usar os termos com que Marx e Engels se referem à dissolução do sistema hegeliano). E mais: a própria trajetória do pensamento sartriano – de um projeto de “filosofia pura” a O Idiota da Família – é a expressão desse problema da sobrevivência da filosofia (e também da literatura) nas condições sociais do mundo contemporâneo, sinalizando a busca de uma nova forma que possa dar conta do tempo presente. (Aqui, aliás, o ponto de fuga para onde convergem as principais linhas de força do “marxismo ocidental”, seja dito de passagem.)

“Hegel representa o apogeu da filosofia. A partir dele, regressão. Marx faz o que Hegel não fizera inteiramente (…). Em seguida, degenerescência marxista. Degenerescência alemã pós-hegeliana. Heidegger e Husserl pequenos filósofos. Filosofia francesa nula”. O desdobramento dessas palavras, escritas por Sartre na segunda metade dos anos 40, nos Cahiers pour une morale, será esta afirmação bombástica do autor, quase duas décadas depois: “no momento presente não pode haver filósofos”.

Mas, assim como a filosofia, a literatura (na sua acepção tradicional) também se tornou impossível “no momento presente”: “não há mais literatura”, arremata Sartre numa entrevista concedida em 1971. Pouco antes, em 1970, interrogado sobre as razões que o teriam levado a abandonar o romance para escrever “biografias” – teria o romance se tornado “uma forma literária impossível”? –, Sartre responde: “Não há mais universo natural do romance e já não pode existir senão um certo tipo de romance: o romance ‘espontâneo’, ‘naïf’”. E numa entrevista posterior, ele diz que, mesmo sendo “fascinado” pelo estilo de Madame Bovary, sabe muito bem que não se pode mais escrever como Flaubert: esse tipo de romance pertence a “um mundo já ultrapassado”.

Se foi a experiência da Primeira Guerra que levou Walter Benjamin a formular o problema do fim da narração, é a experiência da Segunda Guerra que leva Sartre a buscar uma nova forma “narrativa”, sucedâneo do romance e da filosofia tradicionais. No imediato pós-guerra, fazendo um balanço das transformações que a história impôs à forma literária, o autor escreve: “Não é mais tempo de descrever nem de narrar” (O que é a literatura?). (Quase uma década depois, e por caminhos inteiramente diversos, Adorno formula o mesmo problema: “Não se pode mais narrar, ao passo que a forma do romance exige a narração” – o que torna doravante impossível o “romance tradicional”.)

Já na correspondência (inédita) com Jean Paulhan, de 1937 a 1940, vemos Sartre em busca de uma nova forma literária, que, pensando em Malraux, ele chama de “romance reportagem”. Mais tarde, o privilégio que outorga a Jean Genet vem da ideia de que sua obra é essencialmente documento, fato real – um “documento” que, ao expor cruamente aspectos da realidade social, faz ao mesmo tempo a sua crítica. Essa é, aliás, a função que Sartre atribui ao ensaio, cuja forma ele se põe à procura logo após a redação de O Ser e o Nada, como atesta esta passagem escrita em 1943: “O romance contemporâneo, com os autores americanos, com Kafka, entre nós com Camus, encontrou seu estilo. Falta encontrar o do ensaio. E diria também o da crítica”.

Mas já não estamos aqui a anos-luz de distância da ideia, expressa no final de O Ser e o Nada, de que só no terreno da “reflexão pura” os verdadeiros problemas podem encontrar uma verdadeira solução? Uma distância que aumenta ainda mais se pensarmos que, à época da redação de seu estudo sobre Flaubert, o autor anuncia essa monografia “concreta” como a contrapartida das análises puramente “teóricas” empreendidas na Crítica da Razão Dialética (1960), “que não levavam de fato a lugar nenhum”.

Onde, afinal, situar o híbrido que Sartre afirma definir o conjunto de sua obra? Nem “filosofia pura” nem “literatura pura” (leia-se “romance tradicional”), mas antes um movimento de passagem entre ambas que desfaz suas formas tradicionais? Se assim for, a obra sartriana poderia ser pensada como um momento do processo de transformação histórica da forma filosófica e da forma literária (ou da decomposição das formas filosófica e literária tradicionais).[1] Qual a particularidade das determinações que constituem esse momento?

2.

“Foi a guerra que fez explodir os quadros envelhecidos de nosso pensamento. A guerra, a Ocupação, a Resistência, os anos que se seguiram”, lemos na Questão de Método (1957). Mas essa “explosão”, isto é, a ruptura com a tradição “espiritualista” acadêmica francesa, mais precisamente a “filosofia alimentar”, “digestiva” (teoria do conhecimento), da Terceira República, vinha sendo preparada desde meados dos anos 1930 – período de turbulência política em meio ao qual se delineia o projeto literário e filosófico de Sartre. É justamente no embate com o “velho idealismo tradicional dos universitários franceses” (nas palavras de Simone de Beauvoir) que o pensamento sartriano começa a tomar forma.

Não por acaso, nas primeiras obras mais significativas do autor, o inimigo número um é esse “idealismo oficial” da Terceira República. Basta lembrar, no romance A Náusea, da ironia do personagem Roquentin a respeito do “filósofo humanista”, uma figura odiada até a… Náusea, de fato. Ou então do primeiro livro de filosofia de Sartre, A Transcendência do Ego (1936), que, visando principalmente Lachelier e Brunschvicg, denuncia o “neokantismo” como “uma tendência perigosa da filosofia contemporânea”.

Ou lembrar, ainda, do célebre ensaio sobre Husserl, escrito em 1933-1934, que se abre com um vivo ataque à “filosofia alimentar”: “Todos nós líamos Brunschvicg, Lalande e Meyerson, todos acreditávamos que o Espírito-Aranha atraía as coisas para sua teia, cobria-as com uma baba branca e lentamente as deglutia, reduzindo-as à sua própria substância. O que é uma mesa, um rochedo, uma casa? Um certo composto de ‘conteúdos de consciência’, uma ordem desses conteúdos. Ó filosofia alimentar! (…) Os mais simples e os mais rudes dentre nós procuravam por algo de sólido, qualquer coisa, enfim, que não fosse o espírito. Em vão. Por toda parte encontravam tão-somente uma névoa baça e distinta: eles mesmos”. Algum tempo mais tarde, em seus Diários de Guerra – momento em que o vendaval da guerra arrasta consigo os valores dominantes (“ideias, valores, tudo foi sacudido”, afirma Simone de Beauvoir, referindo-se àquela “guerra que colocara tudo em questão”) –, Sartre dá finalmente por encerrada a idade da hegemonia da tradição “espiritualista”: “Para nós, Nizan, Aron, eu mesmo, (…) esses pobres-diabos [Baruzi, Brunschvicg etc.] eram os representantes mais odiosos do pensamento covarde e do verbalismo. (…) Nada nos desagradava mais do que esse pensamento cinza…”. Referindo-se pois àquele “pensamento cinza” como coisa do passado (o uso do verbo no passado é sugestivo), os Diários de Guerra de Sartre pretendem jogar a derradeira pá de cal nessa ideologia que morre junto com o mundo que tentara eternizar. Mas ao mesmo tempo em que esses Diários (de onde sai O Ser e o Nada) anunciam o fim de um dos ciclos da cultura burguesa na França, anunciam também o começo de uma nova época, que despontará em breve – os “Tempos Modernos”.

Com efeito, o outro aspecto da ruptura com a “cultura defunta”,[2] que mandava rezar pela cartilha do “Primado do Espiritual” (título de Maritain, ironizado por Simone de Beauvoirno livro Quando prima o espiritual), é a descoberta (causa e efeito dessa ruptura) da “modernidade”, cuja palavra de ordem fora lançada por Jean Wahl em 1932: “Rumo ao concreto”. Se outrora, como Sartre denunciou em A Imaginação (1936), “o sucesso do kantismo” na França foi sintoma de “forte reação conservadora”, agora, no limiar de uma nova época, a ruptura com essa tradição é prenúncio de um período de efervescência revolucionária que coloca na ordem do dia, para toda uma “geração intelectual”, a questão da “modernidade” – e com ela a necessidade de um pensamento crítico, negativo: avesso ao conservadorismo, radical, não acadêmico.

Em que termos se dá essa descoberta da “modernidade” naquela França convulsionada pela radicalização dos conflitos sociais? Do ponto de vista literário, ela se tornou possível com a descoberta de Kafka e, sobretudo, dos clássicos do modernismo americano; do ponto de vista filosófico, deve-se a uma tripla descoberta: Husserl, Heidegger[3] (ambos virados pelo avesso e convertidos em filósofos de vanguarda) e Hegel (relido pela ótica da filosofia da Ação de Kojève).[4] Com tais descobertas, completam-se os anos de aprendizagem da “geração dos 3 H”, como ficou conhecida no pós-guerra a geração de Sartre e de Merleau-Ponty – os “3 H”, no caso, interpretados como filósofos “realistas”, ponto de partida para uma “filosofia concreta”. Está aberto o caminho para a fulgurante entrada em cena do Existencialismo – sem dúvida, o capítulo mais rico e interessante da filosofia francesa contemporânea.

A expressão teórica maior desse movimento de renovação cultural na França, que resulta da ruptura com a tradição espiritualista e da descoberta da “modernidade”, é O Ser e o Nada – ao mesmo tempo culminância do processo de liquidação de um gênero de educação e resposta aos “Tempos Modernos” então em marcha. Na encruzilhada de dois mundos, o “ensaio de ontologia fenomenológica” de Sartre está também no cruzamento principal dos caminhos tomados pelos gêneros ao longo do itinerário do autor – o que nos reconduz ao nosso problema do início. A chave para compreender o sentido desse itinerário, sua gênese e seu desfecho, está a meu ver na estrutura de O Ser e Nada. Nesse momento particular do pensamento do autor –um momento único e irredutível– se reproduz, junto com o movimento geral da época, a totalidade das determinações do curso de sua obra.

3.

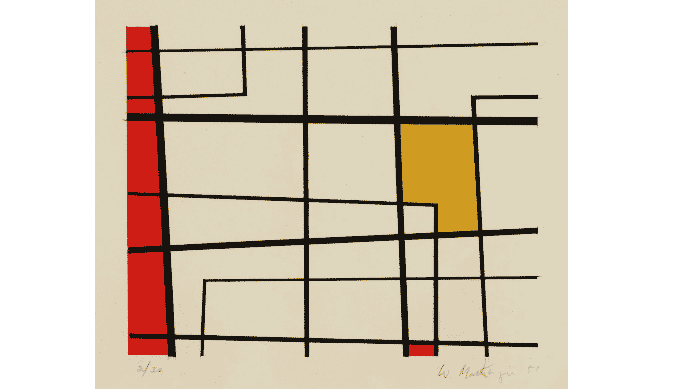

A estrutura ontológica de O Ser e o Nada (SN) constitui-se a partir de um diálogo crítico com Heidegger e com Hegel, fundamentalmente – ela é resultado de um propósito deliberado de assimilar, reelaborando, a armação conceitual dessa “modernidade” filosófica. Tal propósito está estampado na frase de abertura do livro: “O pensamento moderno realizou um considerável progresso ao reduzir o existente à série de aparições que o manifestam. Visava-se com isso suprimir um certo número de dualismos que embaraçavam a filosofia e substituí-los pelo monismo do fenômeno. Esse objetivo foi alcançado?” Se o “pensamento moderno” responde aqui pelo nome triplo “3 H” (dos quais Hegel e Heidegger, um tanto quanto amalgamados, prevalecem sobre Husserl), é preciso entender o imperativo dessa abertura de O Ser e o Nada: “modernidade” filosófica significa, no caso, ruptura com a filosofia moderna no sentido kantiano, isto é, teoria do conhecimento.

Trocando em miúdos: doravante a filosofia não pode mais, sob pena de retrocesso, ser identificada à teoria do conhecimento. Já na Transcendência do Ego, Sartre impusera a seguinte condição para o desenvolvimento de um projeto filosófico “realista”: “Basta que o Eu seja contemporâneo do Mundo e que a dualidade sujeito-objeto, que é puramente lógica, desapareça definitivamente das preocupações filosóficas”. O primado da negação em O Ser e o Nada, isto é, a negação como ponto de partida da investigação filosófica, pressupõe a desmontagem do “primado do conhecimento”, próprio da teoria epistemológica tradicional.

Essa desmontagem é, como se sabe, o eixo da leitura heideggeriana de Kant, em Ser e Tempo, em cuja ótica a verdade já não é adequação entre o sujeito e o objeto. Todavia, se a crítica de SN à teoria epistemológica tradicional pressupõe, sobretudo, o ponto de vista de Ser e Tempo, pressupõe também a Fenomenologia do Espírito de Hegel que, cabe lembrar, começa justamente com uma crítica da teoria do conhecimento de Kant. Não é, pois, à toa que as primeiras páginas de SN se dediquem a desfazer a “ilusão do primado do conhecimento”: “Convém abandonar o primado do conhecimento se quisermos fundar o próprio conhecimento. (…) A redução da consciência ao conhecimento, com efeito, implica que se introduza na consciência a dualidade sujeito-objeto, típica do conhecimento”. O que é sintetizado nos seguintes termos: “Estamos aqui no plano do ser, não do conhecimento”. E o “plano do ser” coincide com o plano da existência, como arremata Sartre em Verdade e Existência (obra póstuma, manuscrito de 1948): “A consciência não é conhecimento, mas existência (cf. O Ser e o Nada)”.

Sob este prisma, compreende-se que o fato de Husserl entender a Fenomenologia como uma teoria fundacionista do conhecimento seja inaceitável aos olhos do Sartre de O Ser e o Nada (encharcados de Heidegger e do Hegel de Kojève, nunca é demais lembrar). Embora alguns anos antes, no ensaio sobre Husserl, nosso autor julgara encontrar neste último os instrumentos necessários para a ruptura com a epistemologia dominante na filosofia francesa (“A filosofia francesa que nos formou não conhece quase nada além da epistemologia. Mas para Husserl e os fenomenólogos a consciência que tomamos das coisas não se limita em absoluto ao conhecimento delas”), em O Ser e o Nada o ponto de vista husserliano é descartado: “Assim, por ter reduzido o ser a uma série de significações, a única ligação que Husserl pôde estabelecer entre meu ser e o ser do outro é a do conhecimento; ele não saberia pois, não mais do que Kant, escapar do solipsismo”.

Se na origem do projeto filosófico sartriano está a descoberta de Husserl (“eu via tudo pela ótica da filosofia de Husserl, que me era aliás mais acessível por sua aparência de cartesianismo”, nos termos com que os Carnets de la drôle de guerre rememoram o momento da descoberta da fenomenologia), seu acabamento, na forma do “ensaio de ontologia fenomenológica”, deve-se mais a Heidegger do que à filosofia husserliana (cujo “idealismo” Sartre, já nos Carnets de la drôle guerre, julga superado por Heidegger).

Em O Ser e o Nada, o “idealismo” de Husserl é considerado um retrocesso com relação a Hegel – por isso, desrespeitando a cronologia, Sartre examina os problemas filosóficos em questão a partir das soluções encontradas por Husserl, Hegel e Heidegger (nesta ordem). Comparado com Husserl, no que diz respeito ao problema do Outro, foi Hegel quem “soube colocar o debate em seu verdadeiro nível” (“embora sua visão seja obscurecida pelo postulado do idealismo absoluto”): “A intuição genial de Hegel é a de me fazer dependente do outro em meu ser. Eu sou – diz ele – um ser Para-si que só é Para-si por meio de um outro. É pois em meu coração que o outro me penetra”.

A grande crítica de O Ser e o Nada a Husserl é que ele não teria ultrapassado verdadeiramente o idealismo kantiano: “Ele nunca ultrapassou a pura descrição da aparência enquanto tal, encerrou-se no cogito (…); e seu fenomenismo beira a cada instante o idealismo kantiano”. Logo no Primeiro Capítulo do livro, Sartre afirma que Husserl, tanto quanto Kant, começa “deliberadamente pelo abstrato” – “Mas não se chegará a restituir o concreto pela soma ou organização dos elementos dele abstraídos”. O que levará à seguinte conclusão sobre o kantismo de Husserl: “Husserl conservou o sujeito transcendental (…), que se assemelha muitíssimo ao sujeito kantiano” e, nessa medida, está aquém de Hegel – “Ao passar de Husserl a Hegel, realizamos um progresso imenso”.

Todavia, Hegel tampouco teria resolvido o problema: “O que nos trouxe esta longa crítica [a Hegel]? Simplesmente isto: minha relação com o outro é, antes de tudo e fundamentalmente, uma relação de ser a ser, e não de conhecimento a conhecimento, se o solipsismo puder ser refutado. Vimos, com efeito, o fracasso de Husserl, que mede o ser pelo conhecimento, e o fracasso de Hegel, que identifica conhecimento e ser”. Neste particular, é Heidegger quem abre o caminho ao mostrar que “a relação original do outro com a minha consciência não é o conhecimento”. Em O Ser e o Nada, é a ação que prevalece sobre o conhecimento – só que aqui, neste primado da Ação, já estamos diante de um Heidegger com sinal trocado, isto é, o “quietismo” heideggeriano já cedeu lugar a um ativismo à la Kojève.

Mas se a questão da verdade não pode mais ser pensada nos termos do antagonismo epistemológico kantiano (daí o “fracasso” de Husserl), o propósito da filosofia não é tampouco um “absoluto de conhecimento”, como na filosofia dogmática do século XVII: “Renunciando ao primado do conhecimento, (…) encontramos o absoluto, o mesmo absoluto que os racionalistas do século XVII tinham definido e constituído logicamente como um objeto de conhecimento. Mas trata-se, agora, de um absoluto de existência, e não de conhecimento (…). De fato, o absoluto, aqui, não é resultado de uma construção lógica no terreno do conhecimento, mas o sujeito da mais concreta das experiências” (O Ser e o Nada, p. 23).

Ao “absoluto de conhecimento”, construído logicamente pelo “grande racionalismo” do século XVII (para usar a expressão de Merleau-Ponty), O Ser e o Nada contrapõe portanto um “absoluto de existência”, definido como “o sujeito da mais concreta das experiências” – ele é a própria experiência.[5] Não mais podendo ser enquadrada nos moldes da tradição gnosiológica anterior, a questão da verdade situa-se agora noutro registro: o da experiência vivida. (O que aliás Malraux – importante fonte de O Ser e o Nada– enunciara em termos literários, na Condição Humana: “Não era nem verdadeiro nem falso, mas vivido”.) Isso significa que, assim como outrora, à época da consolidação do mundo moderno, a filosofia, após uma longa travessia por “turbulentos mares”, pisou em terra firme (tal como Hegel saudou o advento do pensamento moderno), separando-se da teologia, agora (com Ser e Tempo sobretudo) a filosofia se separa da teoria do conhecimento (e do sujeito transcendental), tentando alcançar o solo da “experiência concreta”.

Em lugar de uma teoria do conhecimento, e do sujeito transcendental kantiano, um “pensamento da historicidade” (Heidegger, por certo, mas já muito radicalizado); em lugar do “absoluto do conhecimento”, próprio da filosofia dogmática do século XVII, um “absoluto de existência” (que Merleau-Ponty chamará “o metafísico no homem”). Numa palavra: uma “filosofia concreta”, isto é, capaz de mostrar “a necessidade de uma existência concreta e contingente no meio do mundo” (O Ser e o Nada, p. 409).

Nessa conexão viva com o mundo, nessa busca exasperada do concreto, nessa “metafísica” dessacralizada e rebaixada ao nível dos problemas da história imediata, nessa filosofia, enfim, essencialmente de situações, o que se vê já é a silhueta de uma outra figura da galeria dos gêneros que caracterizam a evolução do pensamento sartriano. Mas se essa outra figura, moldada pelo binômio “crítica e política”, pôde insinuar-se no coração de um “ensaio de ontologia fenomenológica”, malgrado a intenção do autor de desdobrá-lo numa obra de “reflexão pura”, é porque não estávamos mais diante de uma filosofia stricto sensu.

Contaminada pelas impurezas do mundo, dissolvida na vida do dia-a-dia, a “filosofia” exposta em O Ser e o Nada já mudara de gênero, ou seja, as análises do livro encarregaram-se de desfazer radicalmente sua forma tradicional (à revelia do autor, é claro, que imaginava estar construindo uma obra de “filosofia pura”). É isto que está em jogo na reinvenção vanguardista de Heidegger e de Hegel operada em O Ser e o Nada. Não espanta, pois, que o passo seguinte, viabilizado pela descoberta de que não se chegará à verdadeira concretude por meio da história ontológica heideggeriana (o que aliás já estava sinalizado em SN), tenha sido o realinhamento dos esquemas conceituais de Sartre na direção do marxismo, esse horizonte “insuperável” de nossa época, como se lê na Questão de Método.

Nisto os itinerários de Sartre e de Merleau-Ponty são opostos, mas esta já é uma outra história, inscrita no capítulo da guinada ideológica da filosofia francesa no limiar dos anos 1960, quando a vanguarda existencialista começa enfim a declinar.

*Cristina Diniz Mendonça é doutora em filosofia pela USP.

Versão ampliada do Preâmbulo da tese de doutorado O Mito da Resistência: experiência histórica e forma filosófica em Sartre (Uma interpretação de L’Être et le Néant).

Notas

([1]) O termo “tradicional” é aqui utilizado na acepção de Horkheimer e de Adorno. Se Marx e Engels falaram em “decomposição do Espírito Absoluto” (um processo histórico cujo desenvolvimento levará Horkheimer a contrapor “Teoria Tradicional” e “Teoria Crítica”), Adorno, considerando as condições sociais do mundo contemporâneo, fala em “decomposição da forma romanesca”, isto é, do “romance tradicional”, cuja expressão “mais autêntica” seria o romance de Flaubert.

(2) Expressão cunhada por Paulo Arantes ao se referir àquela cultura “de que se alimentava a caquética burguesia francesa de entre-guerras” (“Um Hegel errado, mas vivo”, IDE, nº 21, 1991).

([3]) Se posteriormente, mais de uma década depois dessa descoberta da fenomenologia alemã, Sartre afirma que Heidegger e Husserl são “pequenos filósofos” é no sentido (explicitado só na Questão de Método) de que aquilo que fizeram não foi radical o suficiente para caracterizar uma nova época de “criação filosófica” (mesmo porque isso já não seria mais possível, por razões de ordem histórica). Contudo, numa França dominada pelo “espiritualismo” da Universidade da Terceira República (um misto de positivismo e neokantismo), Husserl e Heidegger significaram a própria modernidade filosófica para a geração de Sartre. Foi sobretudo a desmontagem do objetivismo kantiano, a destranscendentalização da filosofia e o consequente cancelamento do programa transcendental das filosofias pós-kantianas, operados por Heidegger em Ser e Tempo, que permitiram a Sartre romper com a nauseante “filosofia alimentar” (o que afinal tornou possível O Ser e o Nada).

([4]) Foram os célebres cursos ministrados por Alexandre Kojève na École Pratique des Hautes Études, de 1933 a 1939, que introduziram Hegel, “sempre proscrito da universidade”, como lembra E. Roudinesco, para a geração de Sartre: “Durante seis anos, a fala desse homem torna-se a própria linguagem da modernidade, a quintessência do espírito novo” (História da Psicanálise na França). Cf. também V. Descombes, Le Même et l’Autre, para quem “se há um sinal de mudança dos espíritos – revolta contra o neokantismo, eclipse do bergsonismo –, é o forte retorno a Hegel”, até então “banido pelos neokantianos”.

(5) Qualquer tentativa de enfeixar os problemas de SN no prisma da filosofia do século XVII é, por conseguinte, tarefa tão inócua quanto fora do foco central do livro. Suas demonstrações ontológicas, embora “tradicionais” (na acepção de Horkheimer), não o são no sentido da metafísica clássica – algo mudou na filosofia com Ser e Tempo e essa mudança abriu a porta para Sartre. Em SN, a volta ao cogito é com a condição de “alargá-lo” (o que significa arquivá-lo enquanto tal) para poder incorporar a existência do Outro, isto é, a intersubjetividade. Nesse contexto, é no mínimo estranho (embora não surpreendente, por se tratar de um tipo de leitura tradicional que situa SN no âmbito da metafísica clássica) que Gerd Bornheim possa chegar à seguinte conclusão sobre o “ensaio de ontologia fenomenológica” de Sartre: “O pressuposto metafísico dessa doutrina encontra-se na dicotomia sujeito-objeto claramente vigente na Metafísica ocidental a partir de Descartes”. Colocando o problema apenas nesses termos, corre-se o risco de esquecer que já na principal fonte filosófica de EN, Ser e Tempo (sem falar de Hegel), a dicotomia sujeito-objeto, ou a relação unívoca própria do Cogito cartesiano, tornara-se insustentável. Não por acaso, Heidegger fala na necessidade de “reverter” o cogito cartesiano, pois ele é incapaz de apreender “o fenômeno do mundo”.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como