Por RAÚL ZIBECHI*

O mundo novo posterior ao capitalismo não é um lugar de chegada, não é um paraíso onde se pratica o “bom viver”, mas um espaço de luta

Durante muito tempo uma parcela dentre os marxistas afirmaram que o capitalismo tem limites estruturais e econômicos, baseados em “leis” que tornariam inevitável sua (auto) destruição. Essas leis são imanentes ao sistema e relacionam-se com aspectos centrais do funcionamento da economia, como a lei da tendência decrescente da taxa de lucro, analisada por Marx em O capital.

Esta tese levou alguns intelectuais a falar do “colapso” do sistema, sempre como consequência de suas próprias contradições. Mais recentemente, não poucos pensadores argumentam que o capitalismo tem “limites ambientais” que o levariam a destruir-se ou pelo menos a alterar seus aspectos mais predatórios, quando na verdade o que tem limites é a própria vida no planeta e, muito em particular, a da metade pobre e humilhada de sua população.

Hoje sabemos que o capitalismo não tem limites. Nem mesmo as revoluções foram capazes de erradicar este sistema, pois, uma e outra vez, expandam-se no seio das sociedades pós-revolucionárias as relações sociais capitalistas, e, de dentro do Estado, ressurge a classe burguesa encarregada de fazê-las prosperar.

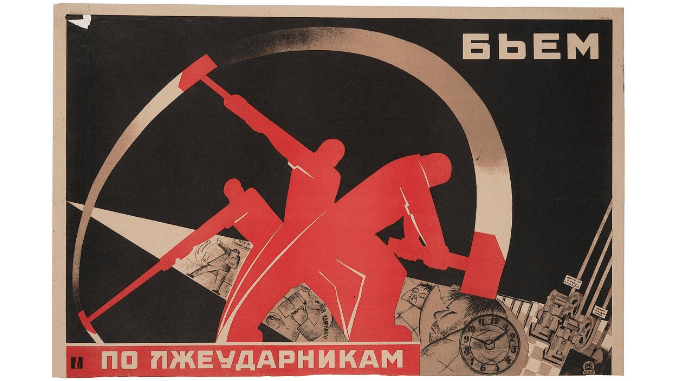

A expropriação dos meios de produção e troca foi, e continuará sendo, um passo central para a destruição do sistema, porém, mais de um século depois da Revolução Russa, sabemos que é insuficiente se não houver um controle comunitário desses meios e do poder político encarregado de sua gestão.

Também sabemos que a ação coletiva organizada (luta de classes, de gênero e de cor da pele contra as opressões e os opressores) é decisiva para destruir o sistema, mas esta formulação também resulta parcial e insuficiente, embora verdadeira.

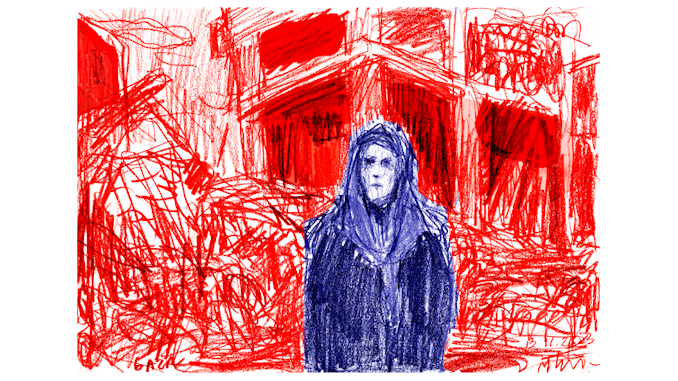

A atualização do pensamento sobre o fim do capitalismo deve andar de mãos dadas com as resistências e construções dos povos, em particular dos zapatistas e dos curdos de Rojava, dos povos originários de vários territórios de nossa América, mas também dos povos negros e camponeses, e, em alguns casos, do que fazemos nas periferias urbanas.

Alguns pontos parecem centrais para superar este desafio.

O primeiro é que o capitalismo é um sistema global, que engloba todo o planeta e deve expandir-se permanentemente para não colapsar. Como Fernand Braudel nos ensina, a escala foi importante na implantação do capitalismo, daí a importância da conquista da América, pois permitiu que um sistema embrionário abrisse suas asas.

As lutas e resistências locais são importantes, podem até abalar o capitalismo nessa escala, mas para acabar com o sistema é imprescindível a aliança/coordenação com movimentos em todos os continentes. Daí a enorme importância do Giro pela Vida que o EZLN [Exército Zapatista de Libertação Nacional] realiza atualmente na Europa.

O segundo é que não se destrói o sistema de uma vez por todas, como debatemos durante o seminário “O pensamento crítico diante da Hidra capitalista”, em maio de 2015. Mas aqui há um aspecto que nos desafia profundamente: só uma luta constante e permanente pode asfixiar o capitalismo. Ele não pode ser cortado de um golpe, como as cabeças da Hidra, mas de outro modo.

A rigor, devemos dizer que não sabemos exatamente como pôr fim ao capitalismo, porque isso nunca foi alcançado. Mas vamos intuindo que as condições para sua continuidade e/ou ressurgimento devem ser limitadas, submetidas a um controle estrito, não por um partido ou um Estado, mas pelas comunidades e povos organizados.

O terceiro ponto é que o capitalismo não pode ser derrotado se ao mesmo tempo não se constrói outro mundo, outras relações sociais. Esse mundo outro ou novo não é um lugar de chegada, mas um modo de viver que em sua cotidianidade impede a continuidade do capitalismo. Os modos de vida, as relações sociais, os espaços que somos capazes de criar devem existir de tal forma que estejam em luta permanente contra o capitalismo.

O quarto é que, enquanto o Estado existir haverá uma oportunidade para o capitalismo voltar a expandir-se novamente. Ao contrário do que apregoa certo pensamento, digamos progressista ou de esquerda, o Estado não é um instrumento neutro. Os poderes de baixo, que são poderes não estatais e autônomos, nascem e existem para impedir a expansão das relações capitalistas. São, portanto, poderes por e para a luta anticapitalista.

Finalmente, o mundo novo posterior ao capitalismo não é um lugar de chegada, não é um paraíso onde se pratica o “bom viver”, mas um espaço de luta no qual, provavelmente, os povos, as mulheres, as dissidências e as pessoas de baixo em geral, estaremos em melhores condições para seguir construindo mundos diversos e heterogêneos.

Acredito que, se deixarmos de lutar e de construir o novo, o capitalismo renasce, inclusive no mundo outro. O relato do Viejo Antonio de que a luta é como um círculo, que começa um dia, mas nunca termina, tem enorme atualidade.

*Raúl Zibechi, jornalista, é colunista do semanário Brecha (Uruguai).

Tradução: Fernando Lima das Neves.