Por GUILHERME SIMÕES GOMES JÚNIOR*

Considerações sobre a crônica de arte do jornalista e crítico defensor do movimento modernista nos anos 1940

“Perdi o jeito de amanhecer./ Olhos noturnos. Gesto calado./ Joguei na vida. Se não perdi,/ Ganhei tão pouco. Deu empatado” (Luis Martins, Cantiga da rua escura).

A crônica de arte de Luís Martins no Diário de Notícias entre 1943 e 1948 faz pensar que não era tão óbvio associar São Paulo ao modernismo. A despeito de muito movimento, era visível a limitação do meio. Não são poucas as vezes que Martins reclama da carência de iniciativas públicas no âmbito das artes. A Galeria Prestes Maia e a Biblioteca Municipal, com seus cursos e conferências, eram pequenas ilhas, que não comportavam o volume das atividades. O grosso acontecia em “galerias”, que não passavam de salões improvisados, muitos deles de existência temporária.

No Rio de Janeiro, havia uma política cultural modernista. Chapa-branca, mas de algum teor: iniciativas no âmbito da arquitetura, encomendas, aquisições, e as grandes exposições no Museu Nacional de Belas Artes vulgarizavam a arte moderna. Tanto que, no fim do regime, um editor saiu-se com uma boa: “A pintura deformada retrata bem o Estado Novo”.

Em Belo Horizonte, a grande cartada de Kubitscheck, quando prefeito, fez pensar que o eixo Rio-São Paulo das artes iria se transformar em um triângulo. O conjunto arquitetônico da Pampulha, onde se firma o estilo de Niemeyer, a fundação da Escola de Arte, dirigida por Guignard, e a grande Exposição de Arte Moderna, de 1944, fizeram Martins falar dessas iniciativas como “a mais empolgante experiência já tentada no país” e julgar “paradoxal o caprichoso destino que nos traz da ‘capital artística do Brasil’ para vir aprender arte moderna em Belo Horizonte”.

Em São Paulo, havia artistas, um público em formação, críticos, compradores, mas pouca consciência pública acerca da arte. E o modernismo teve que se impor por meio de novos combates. Na polêmica travada por Martins com o prefeito Abrahão Ribeiro sobre a criação do Museu de Arte Moderna até Monteiro Lobato retornou à cena, para denunciar que o clamor pelo museu era coisa de “artistas manqués, muitos deles de notória debilidade mental”, o que faria do MAM um depósito municipal de “produção encalhada”.

Nesse cenário, as crônicas de Martins foram um combate miúdo e esclarecedor. Junto com Sérgio Milliet, Geraldo Ferraz, Lourival Gomes Machado, Quirino da Silva, que eram os críticos mais destacados nos jornais da época, Martins preparou o terreno para que a cultura artística deixasse de ser repertório exclusivo de pequenos círculos.

As crônicas aprofundaram a tendência, que vinha desde Mário de Andrade, de reforçar a consciência de escola em formação, para a qual “o artesão preocupado com o ofício de pintar” era ideia chave. Escola que articulava o grupo pioneiro de 22 e os que vieram depois, a Família Artística, à qual se juntaram estrangeiros, e os jovens formados nos ateliês dos mais velhos. A cobertura das exposições que aconteceram no Instituto dos Arquitetos em 1945 e do X Salão do Sindicato de 1946 é ilustrativa da rede de artistas que havia sido formada, com influências recíprocas, com temas recorrentes, com a circulação de maneirismos.

Tomando sempre o partido da Escola paulista, justa ou injustamente, as crônicas mostram que havia um jogo interno no ambiente, cada vez mais denso, que começa a tornar anacrônica a figura do artista que chega da Europa para impressionar o meio acanhado com a última moda.

Sobre Hugo Adami, Martins escreve com reservas que ele só pintava para ricos e se portava como um grã-fino. Algumas vezes evoca o povo, que quer educar e para o qual o MAM teria papel de relevo. Noutras, exalta artistas, como Pancetti, que “sente o povo no sangue”. Mas discorda de Jorge Amado que trata Di Cavalcante de “pintor do povo”, contrapondo a ideia de que seus compromissos são artísticos. Quando percebe que a chance de avanços via poderes públicos é mínima, clama ao burguês por mecenato. Mas, logo depois, critica o burguês por sua falta de visão.

Martins tinha em mente uma política republicana e pensava no modernismo como arte de uma sociedade em transformação. Não estava errado. Modernismo andou bem com comunismo, fascismo, socialismos vários. Mas também com a atualização cultural de uma fração das elites paulistas e, sobretudo, com a afirmação de um campo novo de artistas, polígrafos, jovens críticos formados na Universidade, que tinham como público uma classe média que se diferenciava e uma burguesia, antes tosca, que atentara para o capital simbólico. Um modernismo atenuado pelo “retorno à ordem”, aplicado na fatura e bom para colecionar.

O exame de Um cronista de arte em São Paulo mostra que os combates de Martins foram dos mais relevantes para o ciclo que se abre em São Paulo entre 1947 e 54, com o MASP, o MAM, a Bienal, o Parque do Ibirapuera.

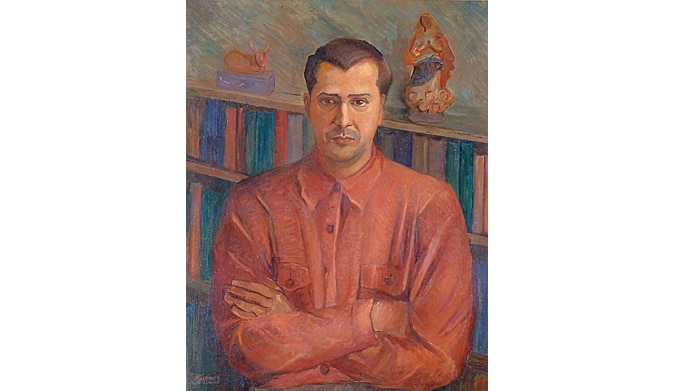

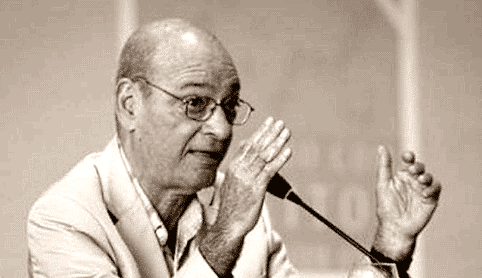

Martins é de 1907 e veio do Rio de Janeiro para São Paulo em 1938, tendo na bagagem poesia, romance, crítica e jornalismo. Para o Brasil, não imagino problema algum de associar geracionalmente um letrado à década de 1930, muito ao contrário. Mas, em se tratando de São Paulo, a coisa é mais complicada. Alguns episódios de sua crônica de arte são bom exemplo disso, sobretudo, a polêmica com Antonio Candido.

O “rodapé” de crítica era coisa que vinha de longe. Na década de 1940, nessa matriz efêmera conviveram novas e velhas gerações, estrangeiros que se radicaram no Brasil, brasileiros que voltavam do exterior. Mesmo os que tinham a universidade como base – e estavam orientados para expor pesquisas em outras matrizes – afiaram suas dicções e ficaram mais inteligentes com os “rodapés”, que funcionaram entre os pares como um congresso em sessão permanente.

As novas especialidades acadêmicas abriam espaço e solicitavam a verticalização dos estudos. Luís Martins não foi avesso a isso, tanto que escreveu um livro que articula sociologia, história cultural e psicanálise. O patriarca e o bacharel mereceu elogios de Gilberto Freyre e, até hoje, Antonio Candido fala bem dele. Um livro cujas fontes são álbuns de retratos e autógrafos de famílias senhoriais, que analisa o complexo de culpa dos jovens bacharéis que “mataram” os patriarcas ao aderir à Abolição e à República.

Mas Martins era um homem do jornal, porque vivia disso, mas também porque tinha o jeito da crônica, que conhecia muito bem, desde suas manifestações cariocas do século XIX.

O que ocorre é que a grande época dos novos métodos analíticos, que tinham num polo a sociologia e noutro a “nova crítica”, foi também o período brilhante desse gênero efêmero, despretensioso, mas afiado que vicejou, sobretudo, no Rio de Janeiro e que teve em Rubem Braga o expoente mais notável. Crônica do interacionismo cotidiano que falava de mulher, de política, de passarinho, de diferenças sociais, do tempo que passa. Essa coisa meio bossa nova, que foi um sopro de leveza e inteligência.

A polêmica com Candido teve origem em duas críticas de Martins que falavam do caráter sisudo, profundo e da pobreza lírica e artística dos jovens da Revista Clima. Aqui não há espaço para resumir a polêmica, mas cabe dizer que a resposta de Candido foi certeira e, apesar das réplicas, deixou Martins meio sem fôlego. Mas ele já estava sem fôlego ao iniciar o debate com a declaração: “Sou de fato – ai de mim! – homem de outra formação e de outra idade”. O fato é que em São Paulo houve um corte mais nítido de gerações. Como em nenhum outro lugar houve um susto, como se os velhos tivessem sido flagrados na sua inconsistência.

Martins tinha então 37 anos e muito talento. Depois de 1948 foi aos poucos abdicando da crítica de arte, pois lhe inquietavam as hostilidades implícitas no gênero. Ficou quase apenas cronista, um cronista de mão cheia.

*Guilherme Simões Gomes Júnior é professor no Departamento de Antropologia da PUC-SP. Autor, entre outros livros, de Palavra peregrina (Edusp).

Publicado originalmente no Jornal de Resenhas no. 8, março de 2010.

Referência

Luís Martins. Um cronista de arte em São Paulo dos anos 1940. Organização: Ana Luisa Martins e José Armando Pereira da Silva. São Paulo, MAM-SP, 380 págs.