Por TADEU VALADARES*

Carta sobre a situação atual e a política externa do Brasil

R., querido,

V. me pediu tempos atrás que escrevesse sobre o momento que vivemos. Até sugeriu comentário meu sobre a atual política externa.

Tenho lido muito sobre a conjuntura. Para mim, inclusive como resultado dessas leituras, apenas uma certeza: só valem operacionalmente os textos que animem o que V. tem como lema, a utopia no sentido que lhe deu Galeano. Quando digo isso, de imediato me coloco “out of place and time”. Ou seja, o que segue não tem valor operacional. No máximo, abre margem para reflexão.

Para mim, R., vivemos a articulação de duas catástrofes. À criada pela dinâmica da crise mundial se imbrica a brasileira, ambas turbinadas, a partir do começo deste ano, pelo advento da pandemia. Nem a ordem do mundo se sustentará intacta, longe disso, nem a crise brasileira permanecerá indefinidamente em seu modo repetitivo. A meu ver, no máximo em um ano mais a nossa tragédia terá seu nó górdio decepado. A mundial, impossível prever seu término.

O descalabro planetário é antigo. Reflete a incapacidade de o neoliberalismo entregar o que promete como a variante mais perniciosa de capitalismo tardio. Uma de suas características, a incessante agressão à dimensão socioambiental, eletivamente afim com o modo de pensamento que, teoricamente construído em Viena e Chicago, tornou-se, com Pinochet, Thatcher e Reagan, uma das muitas faces do sistema que sacraliza o mercado. Verdade óbvia: o neoliberalismo é terrivelmente eficaz quando se trata de acumular poder, propriedade, riqueza e “honra” ou “distinção social” nas mãos de 1% da humanidade. Os custos dessa hegemonia afinal falida, imensos. De fato, desde vinte anos atrás estamos vivendo o arrastado desenlace dessa história infeliz, da qual resultou o desastre atual.

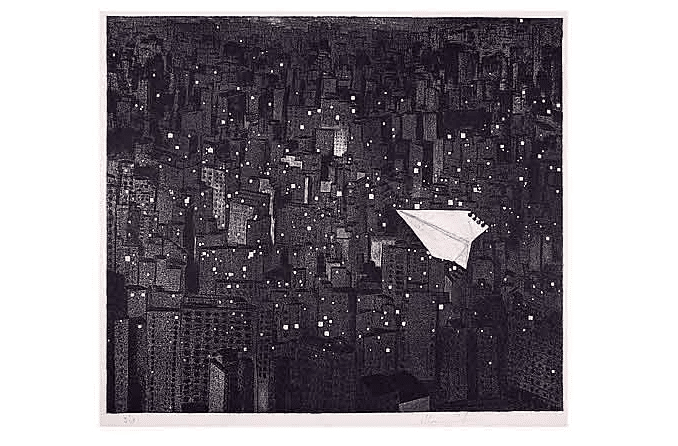

Mas a praga neoliberal, ao não conseguir fazer a economia crescer de maneira sustentada, também gerou ou agudizou tensões políticas, geopolíticas, sociais, econômicas e ideológicas com notável sistematicidade. Em lugar de impossível hegemonia tranquilizadora, anestésica, instaurou como seu “ersatz” o caos precariamente controlado pela força exercida em nome da sustentação de uma ordem mundial hoje aos frangalhos. Em menos de meio século o mundo ficou de ponta-cabeça, estados e sociedades passando a costear precipícios ou neles despencando. Para completar, tornou-se evidente, ao menos desde 2008, que o mal estar da pós-modernidade se agravou a tal ponto que hoje não se percebe saída interna ao sistema. A saída, se houver, será construída com recurso à utopia, caso uma de suas tantas formulações se revele mais do que voto piedoso. O crucial, em meio a esse turbilhão nosso e do mundo, é reafirmar a necessidade da construção de outro tipo de sistema-mundo, por mais que os caminhos continuem bloqueados, por mais que os projetos de reestruturação ainda pertençam ao domínio do improvável.

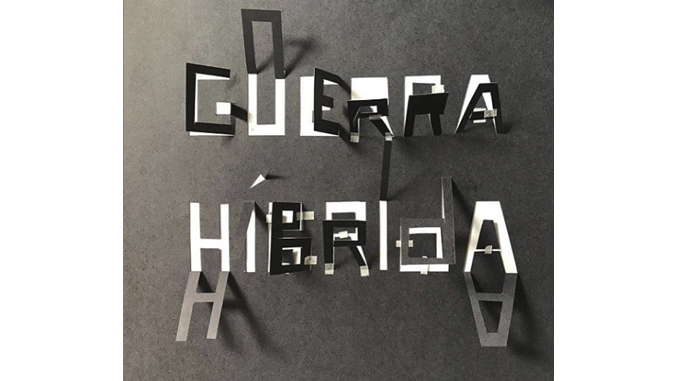

Como o sistema-mundo é geopoliticamente dominado por uma superpotência em decadência, desafiada por outra que se encontra na fase ascendente do ciclo, as tensões estratégicas e o peso do fator militar cresceram sem pausa a partir do momento em que a China de certa forma assumiu, embora com estilo diferente, o papel que foi o da URSS até sua desintegração. Conflitos de baixa intensidade, operações de guerra híbrida com distintas amplitudes, ameaças e invasões cada vez mais naturalizadas, respostas assimétricas, operações psicológicas de cunho militar – a lista não é exaustiva – vêm norteando os estrategistas preocupados em salvaguardar os interesses das grandes potências. Com isso, o panorama se torna mais e mais preocupante na medida em que os choques quase sempre envolvem, como atores principais que instrumentalizam estados e outros clientes, os mais poderosos entre os poderosos. De um lado, os da OTAN, capitaneados pelos EUA; do outro, a Rússia e a China. Em comum, todos os movimentos desse grande jogo têm como moldura maior a ameaça de uso de armas nucleares táticas, hoje sendo miniaturizadas de maneira acelerada. Ademais, não esqueçamos que no Afeganistão já foi usada bomba convencional cujo poder de destruição é similar ao das nucleares lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki.

Claro, portanto, que a humanidade ingressou numa época de incertezas ainda mais desnorteantes do que as do final do século passado, a maior delas dizendo respeito a sua própria sobrevivência.

Chomsky, entre outros, reiteradamente sublinha: ao domínio insustentável do 1%, mandatório agregar o risco agravado de que conflitos localizados possam no limite degenerar em holocausto nuclear. Esse quadro, cujo prazo de vigência é sempre renovado, nos coloca cada vez mais à beira do impensável, diz o boletim dos cientistas que a cada tanto atualizam o relógio nuclear. Meia-noite está próxima, uma guerra nuclear pode eclodir antes do que imaginamos.

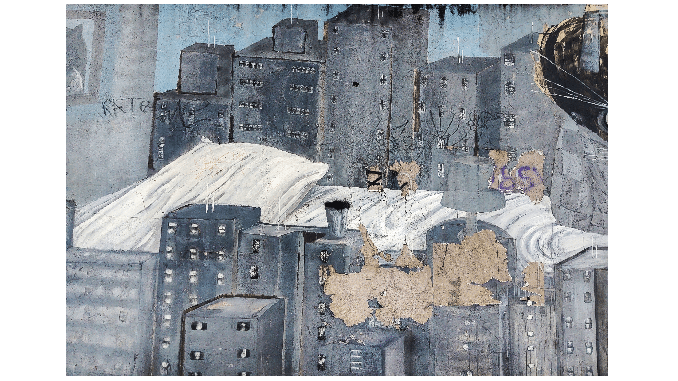

A essa dinâmica teratológica junta-se desastre de outra dimensão – sendo construído em prazo mais longo – a “wasteland” resultante da ininterrupta destruição, decorrente da acumulação compulsiva de capital, da relação básica de troca entre sociedade e natureza. Mais um século, se tanto – alguns falam em 50 anos –, e a Terra será muito menos habitável. Em mais dois, quase certeza, será impossível à humanidade subsistir, salvo se a necropolítica adequar de cima para baixo o tamanho e a distribuição geográfica da população ao que os donos do poder político-econômico-tecnológico no século 22 venham a considerar “razoável”. O que era ciência ficção e distopia plasma o real com força cada vez mais evidente, estendendo seus tentáculos com rapidez muito maior do que a prevista pelos ambientalistas dos anos 80 do século passado.

Desigualdade econômica cumulativa, pobreza explosiva, tensões e conflitos geopolíticos multiplicados, crescimento populacional ininterrupto, tendência à destruição irreversível do ambiente, ameaça nuclear cada vez mais presente e uso de armas convencionais de potência antes inimaginável apontam para um futuro entre o sombrio e o desesperador. Isso, claro, se não houver reestruturação profunda do sistema, o que ainda pertence à esfera do desejo antes que à da política de poder e das estratégias militares predominantes.

A tal paisagem desoladora um elemento novo se agregou, a pandemia. Ela própria, também não esquecer, decorrente da exploração absurda que o modo de produção planetário faz do seu outro, o “mundo natural”.

Quando o coronavírus deixará de ser pandemia? Ninguém sabe.

Quando se tornará endemia? Sobre isso, menos ainda se pode dizer.

Seu efeito singular, entretanto, vai além da brutalidade da perda de centenas de milhares de vidas, que poderão chegar a milhões, a morte atingindo de forma totalmente desproporcional os segmentos mais frágeis de cada sociedade. Sintomaticamente, o isolamento social rigoroso, imposição decorrente do avanço do vírus, é recurso que em si mesmo denota privilégios de classe. Se pensamos com ironia, funciona como inesperada greve geral que faz lembrar Sorel. Estranha e inusitada greve geral, essa, que nada tem a ver com a insurreição revolucionária dos trabalhadores, mas sim com a força de resposta da natureza agredida pela lógica da exploração desenfreada, característica do capitalismo desde suas origens, hoje em seu grau máximo. Daí que o coronavírus também faça as vezes de poderosa lente de aumento: a pandemia pôs à mostra todas as mazelas da ordem planetária que, em sua complexidade e em seu fracasso, desde pelo menos os anos 80 do século passado rege de maneira cada vez mais deficiente o que chamamos globalização.

É no interior desse arcabouço e de sua dinâmica que nos movemos todos, seres humanos, grupos, estamentos, classes, sociedades, estados, e até mesmo o mundo em sentido amplo, essa noção que inclui como contraparte a natureza que nos sustenta. No interior desse labirinto, arrisco propor, é que devemos entender o que se passa no Brasil.

Confesso que já começo a sentir fadiga gerada pela leitura de análises de conjuntura, mesmo as de viés progressista. Por mais que alguns poucos autores mais reflexivos sublinhem sua constante perplexidade com o desastre que vem se afirmando desde junho de 2013, a maioria dos jornalistas, cientistas sociais, economistas críticos, lideranças partidárias e intelectuais públicos prefere a cada dia desenhar centenas de pequenos mapas do caminho que o mais das vezes, sim, têm muito de convergente. Ainda assim, as divergências de imediato afloram, sinalizando a fragmentação da esquerda, sobretudo quando as análises surgem como fragmentos pertencentes a projetos distintos, ao menos em parte conflitantes. A luta pelo domínio da narrativa é constante, ainda quando os esforços estejam manifestamente voltados para a superação do iniciado com as mobilizações de sete anos atrás, deriva exponencialmente agravada a partir das eleições de 2018.

Recordo: a crise planetária, passado o momento da dissolução da união soviética, se aprofundou sem cessar. Com ainda mais força a partir de 2008; e a olhos vistos desde que Trump ganhou as eleições presidenciais passadas. Crise que, ao ir muito além da sua dimensão econômica e de sua natureza geopolítica, emite fortes sinais de que o capitalismo alcançou seus limites, e de que o impasse de hoje apenas em parte tem a ver com o “crash” ocorrido doze anos atrás. Da crise de 2008 de fato não saímos, mas a despeito disso já ingressamos noutra, a disparada pelo coronavírus sobre uma estrutura há muito claudicante. Para vários historiadores e economistas, os efeitos desse novo choque nos levarão a algo velho, uma espécie de regresso à grande depressão de 1929, essa que só foi superada, vale lembrar, após a segunda guerra mundial.

Se pensamos em Brasil, nossa tragédia político-institucional se esboça desde ao menos junho de 2013, mas se manifesta sem disfarces imediatamente após a aliança capitaneada pelo PSDB perder as eleições presidenciais de 2014. A partir de então, nossa história é a crônica de uma desgraça que não cessa, engendro que muda de máscara no palco, que agrega e expele atores, que assume a forma de um processo em contínua transmutação, cuja característica mais saliente tem sido piorar sempre. Cada avatar do poder derivado do golpe de 2016 vem-se revelando mais destrutivo do que o precedente.

O “establishment” brasileiro errou no cálculo político e no peso da mão repressiva. A derrubada de Dilma, a prisão e condenação de Lula, a malsucedida tentativa de debilitar irreversivelmente o PT e a esquerda em geral eram apenas o preâmbulo de operação de muito maior envergadura.

“Los que mandan” em tempos ditos normais se decidiram, após a derrota de 2014, por fazer todo o necessário para, ao menos por uma geração, afirmar a hegemonia absoluta do neoliberalismo econômico, junto com a defesa e ilustração de sua face “simpática”, a cultural-libertária.

A grande jogada extra econômica seria a dominância de um sentimento de mundo pós-moderno como a outra face do mercado que reinaria com legitimidade quase divina. Enquanto isso, as pessoas, os indivíduos, as minorias todas, a maioria (as mulheres), os grupos identitários, no limite a população inteira, enfim disporiam de um espaço garantido para manifestação de suas diferenças, de sua independência frente ao estado provedor, de sua autonomia imaginária e, sobretudo, do gozo, no plano do vivido, de uma falsa harmonia geral, “panglossiana” a tal ponto que até o conflito distributivo, civilizadamente domesticado, traria benéficos efeitos funcionais no nível sistêmico. O sonho: uma política econômica “racional” se articularia de maneira sofisticada com os desejos criados pela sociedade do espetáculo em vários públicos mais ou menos atomizados. Essa admirável construção garantiria que o cerne do projeto, o modelo de acumulação neoliberal levado ao extremo, não viesse a ser outra vez (?) ameaçado.

Nesse contexto, Temer e a Ponte Para o Futuro seriam a chave que abriria as portas para a construção de um mundo completamente oposto ao do “atraso populista”, o neoliberalismo sendo imposto em marcha forçada por dois anos de governo cirúrgico. Após o quê, o artificioso tampão sendo bem-sucedido, ocorreria a natural substituição do peemedebista pelo candidato tucano no comando do Executivo.

Nada deu certo. Temer foi o que foi, Aécio caiu em desgraça, e o novo que surgiu para surpresa de todos foi o cifrado pelo fenômeno autoritário que se mostrou preponderante na campanha de 2018. O neofascismo de Bolsonaro, aliado a frações importantes do empresariado, lideradas por Guedes, é a variante de autoritarismo apoiada pela maioria dos estamentos que conformam as Forças Armadas, essas entendidas como muito mais do que Exército, Marinha e Aeronáutica. O neofascismo, personificado pelo capitão, foi o grande vencedor tanto da esquerda como do centro enfraquecido. Para que tamanho desatino ocorresse, montou-se amplo arco que englobou polícias militares, polícia civil, bombeiros, polícia federal, parte do sistema nacional de justiça, meios de comunicação neofascistas, partidos políticos de direita e extrema-direita e, “last but not least”, a mídia corporativa “tradicional”, bem como a quase totalidade da oligarquia econômica e política de sempre.

O novo que surgiu entre nós, o fortíssimo vírus bolsonarista, conosco continua. O objetivo do chefe de estado e dos que o cercam é insofismável: “revolucionariamente” romper com o que resta do regime de 1988, criando outra estrutura política e “constitucional” em algo inspirada pelo contrapensamento da “nova direita” que se espalhou dos EUA para a Europa e o oriente. Até agora estamos presos a essa dinâmica, enquanto Bolsonaro, em sua patologia escancarada, se prepara para a aposta máxima, tentar o autogolpe mais do que anunciado. Bolsonaro dá todos os sinais de que quer bater à porta do inferno. Se por ela formos obrigados a passar, abandonemos toda e qualquer esperança de vida minimamente civilizada.

O que me parece claro, R., parece também haver sido claramente percebido pelo “establishment”. Ele, em última instância o responsável pelo nascimento do monstro que ameaça todos devorar, agora teme perder alguns anéis e, se o pior for além do imaginado, ter decepados alguns dedos. Hoje, a elite colhe o que plantou ao romper o pacto constitucional. Movidos, em sua cegueira interessada, pela defesa “à outrance” do livre jogo das forças do mercado e pela paixão de destruir a “irracionalidade” chamada Estado Desenvolvimentista, “i grandi” são em última análise os parteiros dessa etapa sinistra de nossa história, cujo desenlace arrisca nos submeter a outro longo experimento ditatorial.

Percebida a necessidade de corrigir rumos, a elite empresarial e a do poder concentrado no parlamento e nos mais altos tribunais relançaram o projeto inicial. Isso é o que apareceu com força nos dois últimos meses, e mais ainda nas duas últimas semanas. Trata-se de exercício frenético de defesa da democracia no sentido liberal-conservador, variante de pensamento político e teoria constitucional que tem como “asset” mais sedutor a ênfase nos direitos civis e políticos, nas garantias mínimas dos direitos do cidadão e da cidadã. O manifesto “Estamos Juntos”, a mais bela flor dessa língua culta que remonta ao republicanismo americano e ao constitucionalismo inglês, um tipo de retórica que gera efeitos antiautoritários que perpassam toda a estrutura social na medida em que é discurso crítico de Bolsonaro, embora deixe em segundo ou terceiro plano o social. Pensamento crítico, sim, o liberal-conservador. Pensamento crítico, sim, “ma non troppo”. No Brasil, sua insuficiência o torna pensamento fora de lugar.

O norte da correção de rumos desejada pela elite: reviver o centro destruído eleitoralmente em 2018, o que permitirá ao “establishment” lançar em 2022 um candidato muito mais viável do que o representante do PSDB imortalizado por seu fiasco nas presidenciais passadas.

Certo, o centro em processo de relançamento continua escandalosamente preso ao que lhe é politicamente essencial: o espaço que vier a ser (re)construído é paradoxo ambulante, algo em que a esquerda parlamentar, cuja estrela máxima é a vermelha do PT, deve ser a um só tempo mantida à distância e convidada a participar do show ou cerimônia da ressurreição. A esquerda deve ser mantida à distância porque sempre será o adversário principal, em termos eleitorais. Simultaneamente, maravilhas da arte retórica, deve ser trazida para dentro porque sem ela a elite rapidamente desliza para o seu leito natural, para a direita que tende a se metamorfosear em direita extrema, essa onde hoje pontuam Moro, Wetzel e Bolsonaro. Nisso estamos.

As perspectivas, até onde a minha fraca vista alcança: estamos chegando à convergência tática de objetivos entre a esquerda parlamentar, liderada pelo PT, e os que, a partir dos interesses dos “homens bons”, plumários ou não, se dedicam à operação lázaro-centrista. Nesse jogo que apenas começa, o objetivo da esquerda parlamentar é duplo: 1) fragilizar Bolsonaro e “famiglia” ao longo de todo este ano, para impedi-lo constitucionalmente no ano que vem, em coordenação com os liberais todos, inclusive os de ocasião; e 2) nesse movimento de excisão do câncer neofascista, evitar que as três forças armadas clássicas – o capitão está criando vínculos cada vez mais óbvios com polícias, milícias e militantes treinados para “squadristi” – apoiem o chefe do executivo ou se mantenham “neutras” , caso se desencadeie o autogolpe “revolucionário-conservador”, o apogeu, em termos de discurso retrógrado, do cristo-fascismo.

Apesar de todas as indicações de que o chefe da “famiglia” articula esse crime, “i grandi” continuam notoriamente divididos, e não sem boas razões. Ao passar a ditador, Bolsonaro será algo inimaginavelmente pior do que já é, governando a partir de força bruta incontrastável. Mas Bolsonaro ditador, dependendo dos acordos feitos antes do autogolpe, pode vir a ser a garantia última de que o neoliberalismo de Guedes permanecerá como bússola da economia “schmittiana” na qual o golpista e as forças armadas reinarão soberanamente sobre o mundo do trabalho e a esquerda em geral, um e outra vistos e tratados a partir das lentes que opõem o amigo ao inimigo. Quem sabe valerá a pena levar às últimas consequências, pergunta-se uma parte do “establishment”, o que começou em 2018? Paris valeu uma missa, disse Henrique. Bolsonaro vale o salto no escuro?

Uma proposta de saída da crise via impedimento do presidente diz que se impõem a convergência tática e as ações pontuais da esquerda parlamentar com o centro, e mesmo com personalidades da direita, estratégia que envolverá os liberais ou por eles será envolvida tanto no congresso quanto na sociedade. Proposta correta, essa, em especial quando se reduz ação política a política parlamentar. Na vigência dessa visão de mundo, a esquerda que não tem medo de dizer o seu nome continuará a ser o que é: crítica aguda de todo o processo que vem de antes de junho de 2013, que se enraíza nas negociações das quais resultaram a lei de anistia em 79 e que levaram à criação do regime de 88. Nessa travessia que já dura mais de 40 anos, a caravana das convergências táticas continuará a passar, enquanto os cães da esquerda radical extraparlamentar continuarão a ladrar, anunciando que em algum momento eclodirá o “acontecimento”, aquele que nos fará, a partir do inesperado e do indizível, deixar para trás as ilusões todas, inclusive as democrático-representativas, para que o Brasil afinal ingresse noutra democracia, de caráter “rousseauista”, o poder sendo exercido diretamente pelo povo soberano. “Easier said than done”.

Na atual correlação de forças, mais provável é o centro se reconstituir em tempo hábil do que a esquerda capitaneada pelo PT incidir decisivamente nos rumos do processo que culminará com as eleições de 2022. Caso essa triste perspectiva seja confirmada pela realidade, o bloco tucano-peemedebista que pretende voltar ao poder executivo será o grande vitorioso. Sim, para a esquerda sempre haverá algum prêmio, algum espaço, talvez, ao final da repactuação, para voltar a fazer algo de política social em benefício da imensa maioria, os 90% da população brasileira, em especial os pobres que vivem-morrem nos tantos centros e em suas periferias.

Para que essa operação lázaro vingue, também falta que “i grandi” centristas se entendam com seus congêneres da direita, Maia e Dória como símbolos atuais, e da extrema direita, Moro e Witzel expoentes algo em decadência. Por igual indispensável acertar-se com quem nos dias de hoje, apesar de sua relação topicamente conflitiva, detém o “poder soberano” em última instância: as Forças Armadas e os tribunais superiores.

No plano conjuntural, a recriação do centro tal como desenhada pelo “establishment” favorecerá a democracia “latu sensu”, ao grandemente debilitar o autoritarismo bolsonarista. Por outro lado, eventual regresso de tucanos e peemedebistas mais os penduricalhos habituais à chefia do executivo, dois anos mais, consagrará nossa entrada em um regime liberal-democrático necessariamente mais restrito, mais delimitado, mais conservador e menos tolerante, sobretudo no que se refere à incorporação dos pobres à vida cidadã plena. Não haverá retorno ao regime de 1988, ainda que a Constituição formalmente permaneça, astuciosamente submetida a mais algumas emendas, que se juntarão às mais de cem devidamente incorporadas ao texto.

O que houver sido feito em matéria de destruição do estado desenvolvimentista, no período que vai de Temer até as eleições presidenciais vindouras, será mantido na sua quase integralidade. Para o país real, aquele em que vivem os integrantes das classes populares e da baixa classe média. O melhor cenário que o realismo pode elaborar é sinônimo de adversidade continuada, ainda que adversidade liberal-conservadora, diferença nada trivial.

Para os que desejam instaurar a sempre adiada ou bloqueada democracia participativa, outra derrota estratégica se perfila. A linha geral do projeto tucano-peemedebista não foi abandonada. Sua retomada, caso bem-sucedida a restauração do centro, de alguma forma nos manterá trafegando na ponte para o futuro desastre, embora a engenharia da obra incorpore alguns reparos, esteios e atualizações. No melhor dos cenários, até 2022 teremos nos distanciado das duas faces da catástrofe completa, a ditadura bolsonarista e o bonapartismo salvacionista, vocação inabalável das forças armadas. Não nos iludamos, se a ordem pública, na interpretação dos comandantes militares, vier a ser ameaçada pelo fantasma da anomia, Bolsonaro pode ser afastado, mas o autoritarismo, não. Nosso relativo consolo, caso um mínimo de democracia vingue: em lugar do desgoverno atual e das ameaças de ditadura, iniciaremos nossa participação como forças coadjuvantes no ciclo de uma democracia em algo nova, mas seguramente medíocre. Potencialmente, experimento de vida curta.

V. me pediu que falasse um pouco da atual política externa. Impossível.

Impossível falar do que não existe. Não há política externa. Há entrega despudorada de tudo o que foi construído desde Santiago Dantas, processo marcado por altos e baixos, por tensões e conflitos, mas também por um certo grau de continuidade mesclada a inovação. Esse patrimônio imenso, que arranca da política externa independente e foi enriquecido, na forma, na ação e na substância, pela política externa dirigida por Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães, está sendo destruído por completo, a golpes de ignorância que beiram ou ultrapassam o insano. Durante quase cinquenta anos servi o Itamaraty, e nunca vi nada de remotamente parecido com essa peste cinza. A atual política externa não é política, nem muito menos externa. É crime impuro e complexo, perpetrado por medíocres asquerosos, apoiados por carreiristas desavergonhados. Não posso falar desse mal personificado no atual chanceler, de quem muito me envergonho. Horroriza-me isso em que o ministério se tornou.

Quase concluindo, R.: ontem foi um domingo bom para nós. As esperanças todas cresceram. Em muitos corações e mentes, talvez de maneira desproporcional ao que indica a realidade, essa que a meu jeito busquei levar em conta.

Desde junho de 2013 vivemos nosso tempo de derrotas estratégicas, salpicado por pequenas vitórias táticas. Penso que no essencial continuará a ser assim. Não vejo como possamos vencer as eleições presidenciais de 2022, se elas vierem mesmo a ocorrer. Creio teríamos uma chance grande se o único político nosso capaz de ser oceano, capaz de receber as águas de todos os igarapés e rios, pudesse delas participar. Lula candidato seria a quase certeza de êxito. Por conseguinte, Lula não poderá concorrer. Será vetado outra vez. Como na bandeira chilena, “por la razón o la fuerza”. Razão falsa e torpe; força bruta e criminosa. Sem ele, …

A despeito de tudo, no tempo curto que vai até 2022 cumpre fazer com entusiasmo o que se possa, sem perdermos nossa identidade, para afastar as duas ameaças ditatoriais, o que certamente exigirá convergência pontual com boa parte do “establishment”, ou com sua “parte boa”. Que esse esforço venha, até o final do ano que vem, o mais tardar, a tornar verdade objetiva o que ainda é apenas certeza subjetiva: fora Bolsonaro!

Depois disso, longo esforço de recriação da esquerda nos espera, junto com outro, gigantesco, o de evitar o perigo de que o bonapartismo neoliberal que anima a maior parte dos coronéis e generais se torne herdeiro da tentação bolsonarista que grassa na baixa oficialidade das três forças e das polícias todas. Nem falemos, não carece, das milícias. Essas são peças fundamentais do neofascismo, até as pedras sabem disso, até as pedras choram nesse muro.

Sei, esta minha mensagem reflete um certo sentimento de mundo muito meu. Muito avesso às esperanças baseadas em raciocínios que apelam ao tribunal da transcendência, sejam elas de cunho religioso ou histórico-filosófico. Não podemos pensar de maneira politicamente densa, desconfio, se voluntariamente ignorarmos a terrível realidade planetária que, ao nos remeter à metáfora weberiana da jaula de ferro, em parte nos ilumina ou nos obscurece, ao incidir sobre os rumos do Brasil. E não devemos, parece-me óbvio, pensar o Brasil a partir do otimismo beato dos “lendemains qui chantent”.

Por outro lado, tenho a consciência de que meu estilo de raciocínio pouco ajuda os homens e as mulheres, especialmente @s jovens, que multiplicam esforços voltados para viabilizar uma grande vitória ainda este ano ou no vindouro, e outra bem maior em 2022.

Porque penso assim, R., esse texto segue para sua leitura, não para publicação na revista. Considere-o uma carta ao estilo antigo, talvez. De forma alguma pretende ser artigo acadêmico ou matéria jornalística.

Sei quanto V. gosta de poesia. Por isso lhe recordo que, de maneira algo profética, Bertolt Brecht registrou, num dos últimos poemas, sua leitura de Horácio:

Reading Horace

Even the flood

did not last for ever.

There came a time

when the black waters ebbed.

Yes, but how few

have lasted longer.

E Faiz Ahmed Faiz também nos advertiu, nos versos conclusivos do belíssimo “The Dawn of Freedom (August 1947)”:

The weight of the night hasn’t lifted yet

The moment for the emancipation of the eyes

and the heart hasn’t come yet

Let’s go on, we haven’t reached the destination yet

Abraço grande, R., nós todos na inclemência do deserto,

Tadeu

*Tadeu Valadares é embaixador aposentado.