Por AIRTON PASCHOA*

Comentário sobre o filme de Woody Allen

Bons tempos em que a arte prometia a felicidade! Não que os tenha vivido, hélas! mas soube do paraíso compulsando livros antigos. Já hoje, quando a felicidade mora ao lado no shopping e a arte anda por toda parte, a reação é infernal: há quem se diverte e cai na farra; há quem desconfie e dê as costas; há quem faça melodrama e puxe os cabelos; há até quem sente tudo isso e, careca de dúvida, prefere pegar um cineminha. A desgraça é quando nem ali no escurinho se tem mais paz! Nunca mais? Nunca mais, parece anunciar a velha nova do corvo do Allen.

A historinha de Match Point[1] é simples: um instrutor de tênis irlandês cai nas graças de uma bela família britânica (Hewett) e vai sendo convidado a participar da vida de sonhos que leva essa gente de bem (e bens). O rapaz (Chris Wilton) fica amigo do filho (Tom), a quem dá aula no clube, casa com a irmã dele (Chloe) e o sogrão (Alec) arruma uma boa colocação para o genro numa de suas empresas. Tudo iria muito bem se o agraciado e ora desgraçado não topa Nola Rice, a noiva do filho do patrão, uma americana pobre que foge da ex-colônia e que quer ser atriz na ex-metrópole.

Fulminado pela paixão, vão vivendo um idílio fervoroso até que a lei da gravidade (e da gravidez) começa a inocular o velho veneno. O moço, já homem de negócios formado, não vê saída senão interromper-lhe os achaques com uma espingarda de caça. Para evitar escândalos, abate também a vizinha de Nola, rouba-lhe as joias, inclusive o anel de casamento do dedo da morta, e revira-lhe o apartamento, simulando assalto de algum maluco do bairro, o qual, ao fugir, teria topado a moça caipora. O plano se revela perfeito, com a polícia e os jornais caindo na roubada, e o filme termina com um happyend insólito. A mulher, Chloe, depois de tanto fertilizante, finalmente tem o tão desejado filho (Terence Eliot Wilton) e brinda-se à sorte do novo rebento do clã.

A paráfrase bufa, se não ao filme, faz jus ao que poderia ter sido… não fosse justamente a bestialidade dos assassinatos. Uma dose de veneno, confessemos, a imaculada adaga da renúncia, ou certo asfixiamento alongado a domo de mãos e lábios, à moda de um Otelo amoroso, talvez até nos levasse a depor em favor do jovem. Mas não. E o crime remanesce como o único fato que esplende neste filme esplêndido como rosácea de sangue.

Não que não haja mais fatos. Mas é aí que começa o drama. Drama?

O primeiro plano do filme enuncia expressamente uma tese (na voz over do protagonista, sabemos depois, ex-tenista profissional e então em busca de emprego de instrutor de tênis): nossa vida depende da sorte. A bolinha de tênis, ao tocar na rede e subir indecisa por milésimos de segundos, pode cair do lado de lá, e saímos vencedores, ou do lado de cá, e caímos derrotados. Como no plano seguinte, a rede vem substituída por uma cerca de clube gradeada, em forma de rede, e o personagem está do lado de lá, dentro dos domínios do exclusivo clube, a montagem indicia que estamos diante de um vencedor.[2] Para quem gosta de coisas claras, ótimo. Trata-se de filme de tese e vamos assistir a sua prova.

Com o tempo, um jantar a quatro (Chris, Chloe, Nola e Tom) regado a caviar e vinho inesquecível, Chris detalha mais o sofisma: a vida, a nossa, de cada dia, de cada um, em pleno mundo administrado, depende da sorte, fonte que é de toda a vida no planeta, de acordo com a moderna biologia. A fim de testá-la, o filme oferece condições de experimento adequadas. Uma família burguesa ideal, de tão culta, de tão liberal, de tão natural, a ponto de não impedir o convívio humano a diferença de classes, torna-se apta assim a acolher um pobre inteligente e industrioso. A resistência da mãe (Eleanor), comovida a gim-tônica, é praticamente desprezível, e de qualquer modo está dentro do desvio-padrão de qualquer experiência científica, não chegando a comprometer-lhe o resultado.

O fato é que, enunciada a tese, e acompanhando as primeiras cenas, vamos ficando verdadeiramente encantado. Não sabemos se mais encantado com a modéstia encantadora do jovem irlandês ou com a naturalidade encantadora da nobre família. Só despertamos do sono utópico (quase que me escapa “estúpido”!) quando Chris, na casa de campo, desce e encontra Nola pela primeira vez, na sala de pingue-pongue. Que diabos aconteceu? cadê o bom rapaz? O homem tomou banho e virou outro? adivinhando até a nacionalidade, a extração humilde da moça?! O assalto à fortaleza (?) evoca outros personagens, já vistos igualmente em grã-tela, personagens com domínio total de si e da situação, sacando frases incisivas, insinuantes…

A transformação é de tal ordem, enfim, e tão inesperada, que custamos a nos dar conta da mudança de gênero. O melodrama que irrompe com a aparição da “mulher de branco” nos obriga até a rever nosso encantamento inaugural. O diálogo travado com Chloe à beira da piscina, na sequência imediatamente anterior, tão encantadoramente natural, não seria na verdade o prenúncio do drama naturalista reservado ao casal? A conversa então, de tão banal, não seria na verdade tão rasa quanto a piscina ao fundo?

Filme de tese, melodrama, drama naturalista… O jogo de gêneros se arma e somos nós, os espectadores, que estaremos em sua linha de tiro. Como no bom melodrama, não faltam clichês (heroína pobre e frágil, carregada de dramas familiares, pensando diluí-los a álcool e à espera de amor protetor; amor ardente sob chuva e sobre leito natural; roupa rasgada na cama a golpes de desejo; paixão cega e dominadora, tal e qual Chris no quarto de Nola, vendado pela própria gravata e dominado de costas pela hábil amante) nem a claque da plateia, que, do mesmo modo conformada e inconformada com a administração da vida, acaba sempre torcendo pela paixão e até pelo crime, tremendo com o assassino ao tentar carregar a espingarda antes de abater a senhora Eastby, ou desapontada, quando Chris, vendo Nola na galeria descendo a escada-rolante, depara, ao contorná-la com o coração na boca — a mulher e uma amiga! Já ao drama naturalista que Chris arrasta com Chloe depois do casamento, prenhe de diálogos estéreis, não falta nem o drama natural da infertilidade da mulher.

O jogo dos dois gêneros, quase que em pingue-pongue, encontra também seu match point. Pouco antes o idílio romântico já começava a ceder à contaminação naturalista, com Nola cobrando uma decisão e Chris fugindo… Ao mesmo tempo, e quase que imperceptivelmente, as duas rivais vão como que trocando de guarda-roupa; de feinha e enfezadinha Chloe vai assumindo figurino de moça de sua classe, ao passo que Nola vai amargando, fatalmente, ares e trajes mais caseiros, menos fatais.

A dada altura, por exemplo, certa montagem irônica exibe, simultaneamente à passagem do tempo, a passagem do drama romântico ao naturalista: em pleno inverno, ao fogo da paixão, alimentado a óleo inflamável nas costas da amante, sucede o resfriamento do ardor em plena primavera, ou primeiro verão, quando na casa de campo o grupo de três casais (Chloe e Chris, Tom e a mulher e outro duo amigo) já fala numa viagem às ilhas gregas. O ponto final, porém, em favor do crescente naturalismo não tarda: a amante engravida e, desgraça! quer a criança. Daí em diante o naturalismo mais rastaquera, inflamado de ranca-rabos, vai gestando em seu bojo mais um gênero. Chris planeja e executa o crime bestial.

Até aqui o trágico nosso de cada dia. Mas tem mais. Altas horas da noite, e extenuado decerto por outro negócio, Chris desperta em cima do computador. Ao ameaçar pegá-la, derruba a taça de Puligny-Montrachet, levanta-se, vai à cozinha e enxuga o rosto no papel-toalha, ver se acorda. É quando se aproxima a alma-penada de Nola; a amante, pálida de morte, o interpela; Chris se volta e fala da dificuldade de apertar o gatilho; a seguir surge o “dano colateral”, o fantasma da senhora Eastby, igualmente pálido, protestando inocência; quanto ao filho, igualmente inocente, o protagonista, às raias do soluço, cita Sófocles: não haver nascido pode ser a maior das dádivas.

Evidentemente, não há naturalismo que resista a visagens, e, sob iluminação teatral, ganha a cena a… tragédia da falta de sentido, como deplora Chris. Houvesse mesmo castigo, como profetiza Nola, tantas as pistas largadas pelo amante, então nem tudo estaria perdido; despontaria um “pequeno sinal de justiça”, um “mínimo de esperança para a possibilidade de sentido”.

A presença (sic) de espectros, de temas elevados, de diálogos tensos, não impede o desdobramento do trágico, e em direção inusitada. A entrada da polícia em cena traz uma dupla do barulho, o detetive Banner e seu irônico amigo, verdadeiro estraga-prazer. Trata-se, todavia, curiosamente, em vez de de erros, de uma comédia de acertos. O detetive Banner, inspirado por sonho divinatório, esclarece os passos todos do criminoso, tintim por tintim, até o anel que Chris teria jogado no rio e sido achado pelo viciado em heroína, morto em acerto de contas e então impossibilitado de se defender da polícia inglesa. Como invocar, porém, diante do júri, o trabalho de tão consciente inconsciente? Que mundo!

Sim, que mundo é esse? Comédia, tragédia, drama naturalista, melodrama, filme de tese… mas, peraí! filme de tese — falsa! Sim, porque o anel, para sorte do nosso executivo, cai do lado de cá… Como entender isso? Desígnios ocultos do Acaso?! Pior ainda: um filme de tese — falsa não poderia também lançar suspeita sobre os outros gêneros? Pode ser comédia uma comédia de acertos? Comédia superior? Pode constituir tragédia móvel tão pouco nobre? Cadê, com perdão do paradoxo, o mínimo de grandeza? Tragédia moderna?

Até o melodrama, com efeito, às vezes resvala no naturalismo. Lembremos o amor de Chris e Nola sob a chuva. Fosse um plano exclusivamente melodramático, a cena com certeza teria sido cortada antes, quem sabe logo depois do beijo ou no exato instante que vão caindo no trigal. Mas não. A câmera, indiscreta, continua a espioná-los, principiando a incomodar o espectador com os movimentos cada vez menos românticos dos amantes. E é de tal altura a queda naturalista que mais um pouco o casal saía espirrando… Do outro lado, o “naturalismo” mesmo, por uma espécie de maldição natural à arte, não acaba desaguando no “simbolismo”?

Na última discussão com Nola, Chris não aparece espelhado ao lado dela? A imagem especular indica que se trata de ilusão da amante, mas também, invertida, indica o outro lado da moça, que tentou como ele entrar para a boa família. A própria cobertura do jovem casal, espécie de cúpula suspensa por sobre a magnífica cidade, não traduz simbólica e sardonicamente a conversa fiada de Chloe no café da manhã? A distância entre a torre de cristal e o novo planeta ou a China (ambos situados certamente a igual distância), mais que astronômica, se revela – social.

Talvez o filme, com sua sucessão e mistura de gêneros, aspire a “ópera”, espécie de obra total a abraçar todos os estilos de representação. Sua banda sonora, quase que exclusivamente composta de árias, dialoga o tempo todo com as cenas, antecipando-as (quando, por exemplo, Chris desce as escadas depois do banho, entra na bela biblioteca e logo depois topa Nola no pingue-pongue, sequência de “áspero assalto” antecedida da ária d’O Trovador, de Verdi, “Mal reggendoall’ aspro assalto”), sublinhando-as (quando no camarote da família, assistindo La Traviata, do Verdi, o coup-de-cupido atinge Chloe com a belíssima “Um difelice, eterea”), ou ironizando-as (quando Chris, antes de prestar depoimento na polícia, e atirando-os ao rio, se livra das joias e do anel, sob a ária “O figli, o figli miei”, do Macbeth, também de Verdi).

Outras vezes servem quase de leitmotiv: “Mia piccirella”, do Salvator Rosa, do nosso Carlos Gomes, acompanha Chris e Chloe, ao passo que a maviosa “Mi par d’udir ancora”, d’Os Pescadores de Pérolas, de Bizet, persegue ao outro casal, Chris e Nola. Quando Chris está cogitando dar um basta na situação, no palco se ouve, sintomaticamente, “Arresta”, do Guilherme Tell, de Rossini. A longa sequência dos assassinatos é comandada pela “Desdemonarea”, d’Otelo, de Verdi, quando o mouro enfurecido, em dueto com Iago, culmina exigindo “sangue! sangue! sangue!”, no que é prontamente atendido pelo executivo. Tudo isso envolvido, na abertura e no final, pela atmosfera melancólica de “Una furtiva lagrima”, d’O Elixir do Amor, de Donizetti, a qual abre também outras duas sequências, como que dando voz à desolação de Chris (quando sai encontrar a mulher na galeria, e encontra também Nola, e quando decide à noite pelo crime à beira da cama).

Ópera, então? Bem, cada um pode pensar o que quiser ao compor sua obra, e que Deus os conserve sempre assim, firmes e fortes, à imagem e semelhança do Criador. Machado podia, ao escrever seu famoso capítulo IX, “A ópera”, pensar que estava compondo um melodrama italiano com seu Dom Casmurro, o qual, aliás, nosso cineasta lera… Desproporções e intenções à parte, nosso judeu-nova-iorquino-de-esquerda-americana pode até achar que existe de fato um lugar social na ex-metrópole tal e qual aquele em que pontifica a família Hewett,[3] ou que também está ele compondo uma ópera imortal, ou até uma tragédia moderna.

E aqui, se vênia me concede a leitora sensível, que sabe como mexem com a gente essas coisas de amor e morte, abro um parêntese como quem abre o coração. Essas associações de classe sempre me deixaram ressabiado. Deu certo com o Chris não só porque ele deu sorte, mas porque também se preparou e cursou administração e cresceu pessoalmente e se adaptou tão bem à nova vida que duvido que daqui a alguns anos venha algum sócio do clã ou clube lembrar-lhe a origem equívoca. Depois, de qualquer modo, ele amava a moça. E se não era aquela luxúria shakespeariana, era sentimento sóbrio, modesto, natural, mais condizente com a fraternidade de vida que inspirava família tão naturalmente superior.

Foi meu singelo pensar este ao flagrar de repente na cena do crime, como que das escadas do céu descendo, aquele mouro angelical. Que bom seria — oh, represar como o leite da bondade humana! se a senhorita Nola casasse com tão urbano moreno! Urbano à moda antiga, em sentido étimo-histórico, lógico. Além de alto, bonito e sensual, quem tão gentil hoje a ponto, não de atrapalhar a vida do Chris, mas de se interessar vivamente pela vizinhança, incapaz de ouvir estrondo de escopeta, ocupada que andava consigo, que dirá então querer saber de uma vizinha idosa como a senhora Eastby se não queria alguma coisa da vendinha, ou ainda querer saber da “princesa” se tinha achado o cd player que tanto procurava? Certo que podia andar desempregado, adulando virtual clientela à cata de bico, pode trair entre dentes alguma língua ociosa… mas quem sabe não trabalhava de noite? Mesmo dura a vida tem seus encantos. E se não dava pra três, como pedia e podia a Chloe, por que não dois herdeirinhos, o mourinho e a mourinha, ou até mesmo um, por que não, ou uma? Com essa socialização precoce e sadia proporcionada pelas creches públicas, foi-se o tempo do drama do filho único. Sem contar que podiam ir melhorando de vida… Enfim, eis aí uma associação de classe que sempre me pareceu natural.

Bom, naturalismo de coração à parte, voltemos ao filme, depois de enxugar o rosto no papel-toalha, ver se acordo. Vocês podem achar que essas representações andam me assombrando, mas o fato é, com tantas aparições e desaparições, tiveram o dom de me suspender a crença. E tal descrença tinha que chegar ao limite: quem é o Chris? Um simples arrivista — até onde isso pode ser simples, claro? O filme joga com essa possibilidade.

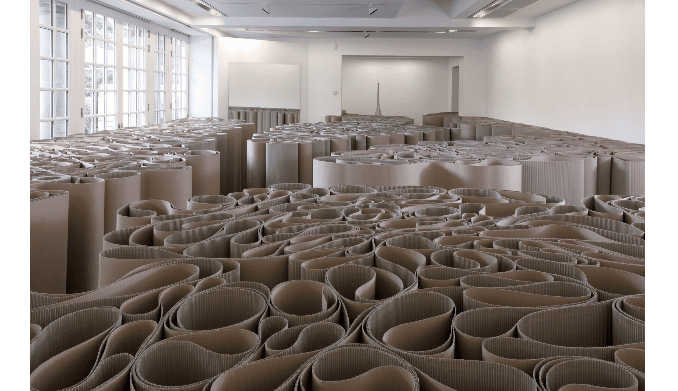

Afinal, o rapaz se interessa por ópera e impressiona o futuro cunhado; lê um guia literário do Crime e Castigo e impressiona o futuro sogro; interessa-se em visitar certa exposição na Saatchi e impressiona a futura mulher; envia flores em agradecimento da ópera e impressiona todo mundo. Ao mesmo tempo, e jogando em campo contrário, estreia como rapaz encantadoramente modesto, abre o coração com um amigo, na dúvida amorosa, ensaiando até a maldita diferença entre “lust” e “love”, e ameaça fazê-lo inclusive com a própria mulher. Isto sem falar que treme, chora, explode… humanamente? ao cometer os crimes. Quem é o cara? Será isso tudo, e muito mais, como todos nós? Penso, logo dispenso?

O Gherkin, o “pepino (erótico)” e demais conotações fálicas afins, a torre pra lá de moderníssima (pós-moderna?[4]) em cujo interior se filma o escritório de Chris na City londrina, talvez nos ajude um pouco a compreendê-lo, um sujeito que já foi visto como puro reflexo em espelho, e, uma vez paralisado ao celular (desistindo de dizer a Nola que não ia mais viajar às ilhas gregas), como pura sombra azul, tal e qual a pintura ao lado, sem rosto nem estofo, puro contorno, quase que à semelhança de outra obra adquirida pela mulher para a galeria em fase de montagem.

Mas a aproximação decisiva é com o Gherkhin, sem sombra de dúvida, e isso é feito em dois momentos cruciais. No primeiro deles, entre a sequência do jantar, em que fica sabendo que Chloe pediu ao pai que o empregasse “em uma de suas empresas”, e a sequência em que já surge se apresentando no trabalho, dentro do edifício, — o plano da torre, a par da função narrativa, cumpre outra, metafórica. Visto de baixo pra cima, em contramergulho, figura a escalada social do personagem, e escalada literalmente vertiginosa (quando confessa à mulher ao chegar ao topo da carreira, à grande janela da cobertura dos sonhos, ter vertigem de altura).

No segundo momento, com Chris ao celular na rua acertando a hora em que Nola encontraria a sua, tornamos a depará-lo, agora, porém — lado a lado com o protagonista, como que de igual para igual, ambos no mesmo plano horizontal, figurando a posição social já consolidada do sortudo executivo.

A identidade assim construída entre Chris e o Gherkin, mercê das afinidades fálicas e sociais, sugere também outra, mais invisível, e terrível. Delírio à parte, a torre lembra bela e colorida ogiva plantada no coração da City, tal e qual nossa personagem — explosiva, como toda ogiva.[5]

Se o protagonista, belo e arrojado e explosivo, pode ser visto como um gherkininho, meio pós-moderno, então não será o filme, belo e arrojado e explosivo, meio pós-moderninho também? Dentro de mundo tão artístico, evidentemente, e com sua aguda (crônica?) consciência da representação, caem como luva as tantas referências culturais, pejadas de ironias e reflexões metalinguísticas.

Assim ao Crime e Castigo, do Dostoiévski, correspondem os crimes sem castigo; assim a ópera La Traviata, do Verdi, que nomeia, por ausência, outra “perdida”, na cena em que Chris toma seu lugar no camarote da família, — traduz em termos atualizados a vida da atriz aspirante, constrangida talvez a certas concessões (pois, para além de coquetismo, pode não ser boutade quando diz que nunca nenhum homem pediu o dinheiro de volta), a fazer aborto a mando de namorado, a ser “razoável” quando o noivo desmancha o noivado. Do mesmo modo a menção a Strindberg, cujo livro procurava Chris pela casa de campo antes de correr na chuva atrás de Nola, pode insinuar não apenas o início do “inferno” do personagem, na iminência de desencadear a guerra dos sexos, mas resumir também o mesmo percurso do dramaturgo sueco, do naturalismo ao simbolismo, por assim dizer, também ele próprio ao filme, quando os “cenários” começam a “simbolizar”.

O encontro com Nola na galeria, depois de tanto procurá-la, traz ao fundo um grande quadro em que inscrita consta a expressão “ache day”. Não foi tal dia de suplício tão intenso a pique de Chris suplicar pelo telefone dela? E que dizer do galo no quadro detrás de Chris, quando conversa com a mulher no café da manhã, e isto logo após cena em que dorme com Nola, — numa ironia de montagem a sugerir que não é que dorme com uma e acorda com outra o “galinho”? Não fosse bastante, Chris, no momento que pensa em contar tudo a Chloe, reaparece do lado do galo na parede e em posição parecida, de perninha alçada (sobre o parapeito, parapé? da grande janela de vidro). Além da posição similar, o próprio bege do casaco assimila o bege que envolve a ave no quadro… Quadros à parte, e para relembrar, que dizer da redoma de cristal de Chloe e Chris? Há “cenário” mais “simbólico” da distância socialmente astronômica?[6]

Na mesma linha, o jogo das representações, nascido desse citacionismo genérico, não bebe um pouco em fonte pós-moderna? Isto pra não falar de certo desgosto nosso, travado de passadismo modernista decerto, de ver incorporada mas a esta vida a arte que amávamos tanto, com as pinceladas misturando-se a platitudes pedestres, mulheres a chiacchierar — oh blasfêmeas! problemas de fertilidade, adoção, relacionamento… Que mundo! Todos sentimos que, não digo nem a palavra ex-celeste, Deus nos livre! e que tanto notabilizou nosso onipresente Che, mas que a ideia mesmo mínima, ou a mínima memória de qualquer outro mundo virou assombração, quando não espetáculo, entrando conosco na fila do cinema, comigo, com você, com a Chloe, o Tom, o Chris, para assistir os Diários de Motocicleta, do Walter Salles, ou saindo às ruas em forma de grafite, como os de Banksi…[7] que, por muito interessantes e/ou poéticos e/ou críticos, dão a miserável impressão de se integrarem de forma tão admirável à vida administrada, que até o eventual inconformismo pode nos confortar. — Que mundo! É a vida como ela é, ou a arte como ela é, sei lá! Mas pós-moderno…? Aí tem dois pelos (não sei agora, com a reforma ortográfica, se do “ovo” ou dos “contrários”). Mas que tem, tem.

O primeiro pelo é que o jogo dos gêneros, na tentativa de replicar vida já tão misturada de representações da vida, pode continuar no campo naturalista. Nesse caso, para ser fiel a si mesmo, o naturalismo precisaria imitar com tal arte a vida moderna, ou espetacular, que poderia se confundir com o próprio ser (sic) pós-moderno. Dito de outro modo, o jogo de gêneros, enquanto estratégia narrativa, traduz estruturalmente o universo esteticamente saturado de que trata.

O segundo pelo, como vimos, é a reviravolta operada pelo filme-de-tese-falsa, — alerta estético tão estridente que pôs sob suspeição todos os gêneros, vale dizer, pôs o filme todo sob suspeição.[8] Tal suspeita, aliás, constituía já sua marca de origem, pois poderia ser testada em laboratório menos natural, ou mais artificial, a tese naturalista, com perdão do paradoxo, do determinismo da sorte? É como se a experiência padecesse desde o princípio, espécie de pecado original, da ambiguidade central da Cultura, que pode tanto nos tornar mais naturais, e nos remeter assim às deliciosas cenas inaugurais do filme (encaradas sob ângulo positivo), quanto nos afastar infinitamente mais da Natureza (ou do que poderia vir a ser a natureza humanizada), nos remetendo assim ao papel da cultura na sociedade do espetáculo… papelão?

Mas o filme não é falso, como pode querer avançar algum apressadinho. Seria… não tivesse também seu match point o jogo dos gêneros. Senão vejamos: a que gênero atribuir a sequência, capital, das execuções? Operístico? Trágico? Cômico? Melodramático? Naturalista? Sim, sem dúvida, tudo isso, uma vez que reúne todos os estilos de representação acionados, e — nada disso, enigmaticamente. Ao mesmo tempo que o condensa, logra aniquilar, com idêntica fúria, o que acabava de construir. A virulência, revoltante, odiosa, antinatural em sua bestialidade, em seu detalhismo — antiestética, se revela então esteticamente necessária, num só movimento coroando e abatendo, com seu peso formidável, o próprio mundo criado.

É essa violência de ferocidade sem igual, e aparentemente antinatural em mundo tão requintado, que o faz implodir… e persistir. Longamente calculada, demoradamente engastada na arquitetura do filme, a sequência paira como uma espécie de rosácea de sangue a porejar macbethiano por todos os poros da película. E o que diz ela, em decibéis desumanos, inaudíveis quase, tal a altura, é o óbvio, a um palmo do ouvido: matou-se para conservar a posição social conquistada; matou-se por razões exclusivamente materiais. Materialista, pois, é o filme — e ponto final. O resto é cinema.

*Airton Paschoa é escritor, autor, entre outros livros, de Ver Navios (Nankin, 2007)

Publicado, sob o título Match Point e o jogo dos gêneros(ou o papelão das artes?),na rebeca n.º 1, jan/jun 2012 (revista virtual da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual — Socine), e desgraçado, pra todo o sempre, com “revisão” cretina e em versão desatualizada, na Revista USP n.º 84, dez/jan/fev/2009/2010.

Notas

[1] Escrito e dirigido por Woody Allen, o filme é de 2005 e foi rodado em Londres, na Inglaterra.

[2] Seria tentador dizer, ao cabo de tudo, que o plano, do vencedor detrás da grade, também indicia onde deveria terminar os seus dias… Mas resisto à tentação.

[3] Francamente ficamos desapontado ao saber que Eleanor cozinhava no solar da família. Esperemos seja hobby, e raro. Quanto a frequentar supermercado, correndo o risco plebeu de topar v(ery) i(nsignificant) p(erson) non grata e ainda ter de convidá-la pra sarau íntimo… só mesmo botando na conta de tara aristocrática.

[4] Projetada por Norman Foster e inaugurada em 2004, a torre talvez não admita o adjetivo pós-moderno. Vista porém daqui, da Pompeia, bairro com feição fabril ainda, ruína de um passado que prometia pujança, o qualificativo quem sabe não destoe de todo.

[5] Versão mais positiva ou menos criminosa do explosivo personagem, podemos vê-la n’As Invasões Bárbaras, de 2003, escrito e dirigido por Denys Arcand. Filho do bufão-de-esquerda-trágico, e a pretexto de propiciar morte digna ao pai, o “príncipe dos bárbaros” abre a carteira e com a desenvoltura dos senhores da guerra (operando ora na bolsa) sai comprando deus e o mundo, hospital, sindicato, universidade, e quanto mais fosse preciso. Malicioso, o melodrama de esquerda nos pisca um olho: vêm de dentro mesmo, das entranhas mesmas do sistema, as invasões bárbaras.

[6] Há jogos mais gratuitos, ou puramente plásticos. Caso do musical A Mulher de Branco a que vai assistir Chris com a mulher (de preto) logo depois de assassinar a outra “mulher de branco” (então de vermelho, com perdão do humor negro), de cuja cor estava Nola inteira vestida quando Chris a vira pela primeira vez na sala de pingue-pongue. Entretenimento o affair? Tema musical doravante, música de fundo, em suma, quando a memória, sempre lábil e hábil em acomodar consciências, fizer seu trabalho? Ou então devemos compreender a sequência como arguição da tese, com apresentar certo reverso da Sorte, certa afinidade inefável entre os seres… Sinestesia sinistra? Correspondência macabra a rir da tese da personagem? Me sinto o Chris… deplorando a falta de sentido!

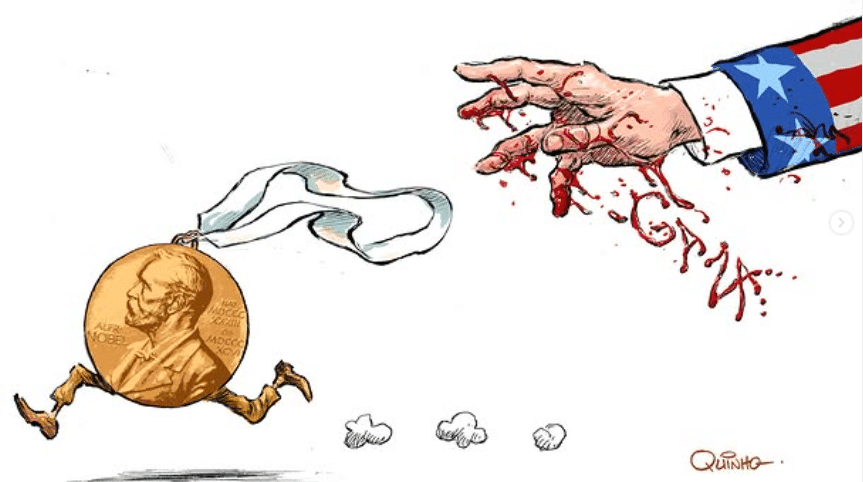

[7] Um pouco antes de Chris atirar ao rio as joias e o anel, a câmera flagra, ao pé da ponte, uma menina em preto e branco soltando um balão de gás vermelho em forma de coração. Devo a descoberta do grafiteiro ao jovem estudante de jornalismo Leonardo Vinícius Jorge, a quem agradeço e em cujas palavras ”seus desenhos, espalhados pelas paredes de Londres, fazem questionamentos sociais, políticos ou de comportamento, seja de forma humorística ou com alguma imagem chocante. (…) em um muro, vemos uma criança brincando enquanto é vigiada por uma câmera de segurança. Em outro grafite, um policial faz uma revista em uma garotinha. Comportamentos são também colocados em xeque com a pintura de dois guardas se beijando. Mas sua arte vai além da Inglaterra: no muro que Israel está construindo para separar-se da Palestina, Banksy desenhou buracos na parede, revelando o que ‘há do outro lado’. Imagens de pombas brancas usando coletes à prova de bala e crianças tentando atravessar o bloqueio voando em balões também estão presentes na barreira. O artista também pratica intervenções urbanas: na Disneylândia, ele conseguiu colocar, ao lado de um brinquedo, um boneco inflável simulando um prisioneiro de Guantánamo; em uma exposição, um elefante todo pintado de rosa dava vida ao ditado inglês ‘há um elefante na sala’ (que significa haver um problema ignorado). Durante a exposição, folhetos lembravam aos participantes o número de pessoas que não têm acesso a água limpa, quantos morrem de fome por ano, quantos estão abaixo da linha da pobreza… “ (www.cursinhodapoli.org.br, Vox n.º 9, maio/2008).

[8] O filme é o jogo dos gêneros. Não há nele nenhuma espécie de gênero profundo e outros gêneros… nem mesmo o dito naturalismo cinematográfico, típico da narrativa clássica de Hollywood. E sem ele, sem esse jogo bem jogado, não sobreviveria.