Por JÚLIO CANHADA*

Comentário sobre o filme dirigido por Adirley Queirós e Joana Pimenta

O filme codirigido por Adirley Queirós e Joana Pimenta, exibido em meio a uma retrospectiva organizada pelo Instituto Moreira Salles, é uma oportunidade para ver e pensar outro Brasil. Assisti ao filme na sessão da cidade de São Paulo e participei do debate com os diretores após a exibição. Que maravilha de conversa: tive a impressão de assistir a outro filme (excelente como o “primeiro”), cujo processo foi vivido e pensado apaixonadamente, quase como um fim em si – um cinema subversivo e democrático, que quebra a hierarquia entre concepção e execução, em que todos que trabalham são reconhecidos e, obviamente, remunerados.

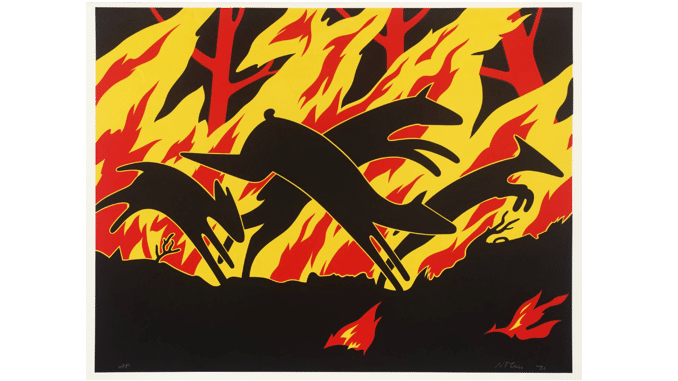

O território em que se passa Mato seco em chamas é Sol Nascente, e Sol Nascente é um mundo. Um mundo que possui regras próprias, com seus imaginários e códigos, um quinhão de cerrado vermelho, poeirento sob o sol, encharcado sob a chuva. Expulso de Brasília já em sua aurora, quiseram expulsá-lo também da gramática “Brasil”, colocá-lo fora do tempo e do espaço. Um local que foi se tornando irreal porque as lentes sob as quais cabe a realidade são muito estreitas. Parte de Ceilândia, satélite da capital: território que na verdade não gira em torno do centro governamental, porque possui força gravitacional própria. O filme de Adirley Queirós e Joana Pimenta faz emergir um mundo que surge pelas frestas.

Compreender a realidade como simples documentário e a ficção como como pura invenção deixa escapar o principal: todos nós nos auto-representamos a partir de critérios do que supomos ser o real e o ficcional. Nós nos auto-representamos para nós mesmos, inclusive. A todo tempo narramos nossa vida para atribuirmos sentido ao que fazemos e sentimos, e nossas escolhas narrativas não são apenas subjetivas, são coletivas e partilhadas.

Mato seco em chamas se situa entre modos tradicionais de vermos e compreendermos a periferia, os corpos periféricos, sua sociabilidade e temporalidade. O filme conta a história (conta ou cria? mostra ou inventa?) de três mulheres que encontram petróleo em Sol Nascente, o extraem e vendem a gasolina refinada para os motoboys do bairro. Chitara (Joana D’Arc Furtado), Léa (Léa Alves) e Andréia (Andréia Vieira) formam uma gangue de gasolineiras atuando em autogoverno, defendendo seu negócio com a violência requerida por quem quer garantir e expandir seu domínio. As três protagonistas, embora trabalhando conjuntamente, possuem traços distintos: Chitara é a gerente; Andréia, evangélica, é liderança do PPP (Partido do Povo Preso) e está em campanha eleitoral; Léa saiu recentemente da cadeia e atua como vigia do negócio.

Léa e Andréia são irmãs, e é sobretudo por elas que se dá o exercício da memória no filme. Há longas cenas de conversas entre as duas, que vão desde o compartilhamento de histórias familiares a respeito da infância e do pai em comum; a respeito de seus filhos e seus genitores; e, da parte de Léa, a confidência de casos amorosos. Elas contam sua história com o tempo requerido para isso, com o que ela tem trágica (a periferia brasileira) e de épica (as ações grandiosas em qualquer luta), sem didatismos.

Embora o trio de personagens transborde eroticidade, é Léa quem é mais desenvolta na demonstração de sua sexualidade. Os relatos sobre suas três namoradas na cadeia, e sobre o desejo de, agora em liberdade, abrir um puteiro, sobejam autonomia. A câmera celebra o corpo periférico sem objetificá-lo, sem transformá-lo em demônio irracional a indicar a perdição do país (visão da direita), ou a divindade angelical a salvar a nação (visão de uma esquerda elitista). Léa lentamente ocupa seu lugar entre essas representações, lugar complexo e contraditório como qualquer outro. Vênus lésbica, fumante, de cabelo indígena, armada.

Léa encarna um jogo entre o dentro e o fora que é uma questão importante no filme. Recém-saída da cadeia, onde esteve trancada por oito anos, volta a Sol Nascente, dentro de Ceilândia e fora de Brasília. A presença do Estado se dá em forma de captura, com o risco cotidiano de encarceramento, numa presença-ausência das pessoas, que hoje podem estar e amanhã não. Na cena em que Léa vai visitar seu irmão Cucão, numa região afastada e algo rural, ele lhe conta, num lindo plano diante de sua casa, que o Governo Federal comprou aquelas terras vizinhas para a construção de (mais) um presídio. O Estado vem se aproximando, circundando Sol Nascente, cuja amplidão contrasta com a previsão do fechamento estatal.

O Brasil institucional também ronda Sol Nascente na forma de um caveirão mambembe, tripulado por um trio de policiais e/ou milicianos covardemente protegidos e repetidores da liturgia fascista bolsonarista, ilustrada por uma cena de manifestantes de classe média e brancos, com camisa da seleção brasileira, na Praça dos Três Poderes, entoando a ladainha da extrema-direita. Há um jogo de gato e rato entre os policiais e as mulheres que institui uma atmosfera apreensiva ao filme, em uma tensão pulsante.

A luta das gasolineiras é e não é contra essa realidade bolsonarista – ou, de modo mais geral, contra essa conjuntura brasileira. Porque da periferia, brigam contra um projeto de poder que quer aniquilar sua classe, que quer o extermínio de sempre dos pobres. Por outro lado, digamos que sua luta é mais antiga, é uma luta das margens expulsas de projetos tanto da direita quanto da esquerda, expulsas da gramática Brasil. A certa altura do filme, Léa é presa, e o relato de seu aprisionamento é construído com o material da investigação policial, compondo um storyboard documental e ao mesmo tempo irônico, porque mimetiza as narrativas de crime dos seriados para televisão. O ápice representado pela prisão de Léa, no entanto, não encerra o filme, e tem a força de sugerir outra realidade para o realismo ficcional sobre os pobres: a história não termina com a reiteração do preto pobre preso.

Mato seco em chamas promove uma libertação imagética do aprisionamento representado por códigos consagrados e oficiais, que classificariam Sol Nascente como “grotão” ou “Brasil profundo”, operando sempre na visão do outro como exótico – idealizado ou odiado, tanto faz. Dois procedimentos chamam a atenção nesse processo de legitimação imagética: a lentidão e o som. Há cenas longuíssimas e com pouco movimento, cuja extensão indicam uma dilatação do tempo que é um convite para “ali” habitarmos, ou melhor, trata-se da construção desse lugar (esse “ali”) pela insistência em apresentá-lo, disputando o sentido que lhe é tradicionalmente atribuído, conferindo-lhe o direito de mostrar-se como quiser. A longa cena de Andréia na igreja evangélica, conforme dura, vai esgarçando tanto o simplismo pelo qual a esquerda enxerga os evangélicos, quanto sua apropriação habitual pela direita.

Em segundo lugar, o som. O filme é barulhento: máquinas, motos, carros, fogos de artifício, tudo em volume alto. A barulhada faz lembrar outro filme, Bloqueio, de Victória Álvares e Quentin Delaroche (2019), talvez a produção mais interessante dentre as que trataram à quente o Brasil a partir do golpe de 2016. O posto de gasolina em que se reuniram caminhoneiros em greve, no mesmo ano em que Bolsonaro iria ser eleito, congrega todos os elementos que compuseram o complexo e indignado amálgama da direita: naquele posto de Seropédica gritou-se Fora Temer, rezou-se em cultos evangélicos improvisados, recebeu-se doações da população das redondezas, pediu-se por intervenção militar, tudo enfeixado por um quase ensurdecedor barulho dos escapamentos dos caminhões e motores dos veículos que rodavam na estrada.

Aquele posto de gasolina era um enorme ruído para grande parte dos intelectuais e analistas políticos – e, no entanto, era o Brasil que em breve tomaria posse. O barulho de Mato seco em chamas só é ruído para quem acredita que falar baixo é sinal de civilidade e que a contenção do corpo é sinal de racionalidade. As gasolineiras, de sua parte, convivem calmamente com os sons altos e os produzem sem parar, na aurora desse governo autogerido por mulheres de Sol Nascente.

A motociata final, liderada pelas mulheres, é um levante com gosto de vingança – como o que sentimos em Bacurau, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho (2019). O som é, mais uma vez, altíssimo, chamando a atenção para si como fazem os trabalhadores de aplicativo nos seus breques – o que dá outro sentido às motociatas, imageticamente sequestradas por Bolsonaro e os bolsonaristas, que retiraram delas todo caráter popular e de luta por direitos. Mato seco em chamas revela que os bolsonaristas estão em outra realidade, uma realidade paralela a Sol Nascente, não porque deliram, mas justamente porque compartilham do alheamento de Brasília (um Brasil oficial) em relação ao Brasil periférico.

Esta posição inovadora do filme desloca as balizas que tradicionalmente definem o que é o real e o ficcional quando se trata da representação do povo pobre brasileiro (simplesmente a maioria do Brasil), dando-lhe o direito de autoficcionalizar-se segundo seus próprios termos e contar a sua história a partir de si.

*Júlio Canhada é doutor em filosofia pela USP. Autor do livro O discurso e a história: a filosofia no Brasil no século XIX (Loyola).

Referência

Mato seco em chamas

Brasil, 2023, 153 minutos.

Direção: Adirley Queirós e Joana Pimenta.

Elenco: Joana Darc Furtado, Léa Alves Da Silva, Andreia Vieira, Débora Alencar, Gleide Firmino, Mara Alves.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como