Por ARTHUR COELHO BEZERRA

Trecho da introdução, selecionado pelo autor, do livro recém-lançado

1.

Tomado por seu valor de face, o ecossistema informacional de nossos dias parece ser algo revolucionário, com suas telas brilhantes, suas conexões invisíveis, seus sensores oniscientes e sua velocidade instantânea de comunicação e processamento de dados.

O inovador aparato tecnológico, dotado de avançadas técnicas de organização algorítmica e representação digital da informação, se mostra capaz de trazer mais previsibilidade sobre o resultado de ações humanas, antecipar fenômenos da natureza, aumentar a eficiência de processos produtivos, ampliar potencialidades artísticas e científicas e mitigar riscos inerentes ao planejamento das mais diferentes atividades da vida, garantindo agilidade, conforto, eficácia e segurança.

Um exame mais detalhado das atuais formas dominantes de produção, circulação e consumo de informação, no entanto, revela um grande número de dilemas éticos, resultantes das contradições que se escondem sob a fina epiderme de vidro e plástico dos aparelhos que metade da população mundial carrega no bolso.

Dentre essas contradições, temos a conexão ampliada que estimula o isolamento individual; a rede social que fragmenta a esfera pública; a inteligência artificial que hipertrofia a estupidez humana; o aprendizado de máquinas que promove a ignorância de pessoas; a memória computacional que forja a amnésia cerebral; a aceleração tecnológica que aniquila o tempo livre; a flexibilização do trabalho que leva trabalhadores ao sobretrabalho; a liberdade de expressão que dá aso ao discurso de ódio; o acesso à informação que é eclipsado pelo obscurantismo negacionista; a sociedade da hiperinformação que inaugura a era da desinformação.

Todas essas contradições, que serão abordadas ao longo deste livro, estão relacionadas a um fato histórico determinante: o advento de um novo regime de informação no século XXI, no qual novas formas de produção, circulação e consumo de informação se encontram submetidas às velhas relações sociais do modo de produção capitalista, hoje metamorfoseado em sua versão digital. Trata-se de um regime que, dialeticamente, conduz à miséria da informação.

O palco principal desse novo regime de informação é a internet, uma rede de interconexão descentralizada que permite a circulação de dados digitais através de dispositivos eletrônicos sem fio. Desenvolvida em âmbito militar durante a Guerra Fria, a rede passa a ser utilizada, a partir dos anos 1970, por universidades e centros de pesquisa norte-americanos para fins de comunicação científica, e ganha contornos mundiais no apagar das luzes do século XX, quando se torna o ponto de convergência de um antigo ente abstrato, que assume feições místicas na sociedade capitalista: o mercado.

Em 1995, quando a rede de computadores já havia se expandido para a Europa, Austrália e Ásia, e timidamente aportava na África e na América Latina (o marco emblemático da internet brasileira acontece na Eco 92, no Rio de Janeiro), todas as restrições sobre o uso da internet para o tráfego comercial nos Estados Unidos são removidas, e o ambiente online torna-se livre – no sentido liberal do termo – para ser economicamente explorado em sua plenitude.

Desde então, novos produtos, novos serviços, novas formas de mediação e classificação da informação e novos processos de produção, circulação e consumo de mercadorias vêm sendo criados como resultados de uma série de disrupções tecnológicas, termo en vogue utilizado para se referir a avanços na tecnologia que promovem mudanças radicais na economia, na política, na cultura, na ciência e na vida social em geral. No bojo da sociedade capitalista, as disrupções tecnológicas são mormente capitaneadas por empresas comerciais, gerenciadas conforme os interesses econômicos de seus proprietários e acionistas.

2.

Nos lugares e circunstâncias do tempo histórico em que vigora a forma social capitalista, o traço central do regime de informação dominante é a subsunção dos modos de produção, circulação e consumo de informação aos imperativos de valorização do capital. Vem daí a profusão de expressões na literatura científica das últimas décadas, tais como capitalismo digital, capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, capitalismo de plataforma, capitalismo 24/7, capitalismo dadocêntrico ou capitalismo de vigilância.

Abstraindo-se as diferentes (e por vezes antagônicas) perspectivas teóricas que sustentam cada um desses termos, o que se nota é uma grande variedade de predicados que fazem referência ao mesmo sujeito histórico suprassensível, o capital, que ao longo dos últimos cinco séculos assumiu formas mercantis, industriais e financeiras, hoje conjuntamente atuantes na chamada “era digital”.

É verdade, diz o filósofo Luciano Floridi, que a tecnologia tem ajudado a humanidade a demarcar períodos de sua história, como vemos nas chamadas Idade da Pedra ou Idade do Ferro. Ao fazê-lo, porém, é preciso evitar cair no instrumentalismo raso que incensa as inovações tecnológicas da era digital, e prestar atenção nas determinações políticas e econômicas que conformam o modo de produção informacional dominante. Somente assim conseguiremos estabelecer uma crítica emancipatória da tecnologia, que leve em conta o papel preponderante das corporações da internet na arquitetura fluida do capitalismo global contemporâneo.

Seguindo nessa direção, a primeira determinação a ser destacada vem do reconhecimento de que a informação, advinda dos dados e metadados que são produzidos pelas pessoas no uso cotidiano das redes digitais, tanto no trabalho quanto no lazer, é hoje imprescindível para os modelos de negócios dos maiores conglomerados multinacionais de tecnologia, cuja concentração de poder econômico seria inimaginável para os padrões do século passado.

Tal império é construído à revelia das múltiplas implicações negativas que seus novos modos de produção e circulação da informação trazem para a sociabilidade, a cultura, a segurança, a economia, a participação política e a saúde dos indivíduos.

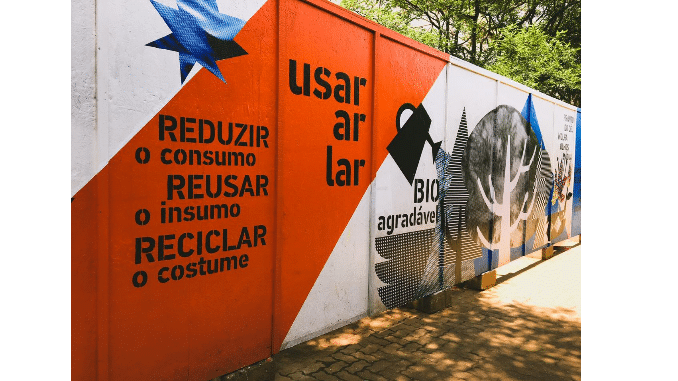

Basta pensarmos, por exemplo, em problemas que ganharam destaque nos últimos anos, como os casos de depressão, ansiedade e vício em internet (especialmente em jogos eletrônicos e redes sociais), a constituição de bolhas informacionais que cultivam o ódio, o sexismo e o racismo algorítmico, a circulação massiva de desinformação e negacionismo científico e ambiental e demais fatores que corrompem a integridade da informação, interferem em eleições de relevância internacional, estimulam o descrédito da ciência e da imprensa, prejudicam o combate a pandemias, propagam a intolerância religiosa e dificultam a defesa da biodiversidade.

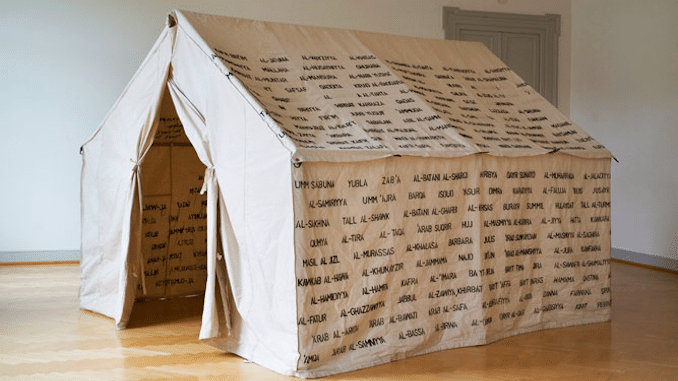

Somam-se a esses flagelos todas as formas correntes de exploração da força de trabalho, principal pilar da sociedade capitalista, a base sobre a qual se ergue a superestrutura do atual regime de informação, com seu arcabouço jurídico permeável à precarização do trabalho e sua política neocolonial que desafia soberanias nacionais e explora minérios e mentes no Sul global, ambos recursos essenciais para o funcionamento de uma rede que está perto de consumir 20% de toda a energia do planeta.

Todos esses fatores exigem das ciências humanas e sociais, e particularmente dos estudos críticos em informação, a produção de diagnósticos que não se limitem a descrever o regime de informação em sua aparência, mas que também denunciem a essência dos mecanismos de exploração, de opressão e de controle social que impedem que o atual regime seja melhor do que de fato é.

*Arthur Coelho Bezerra é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT-UFRJ.

Referência

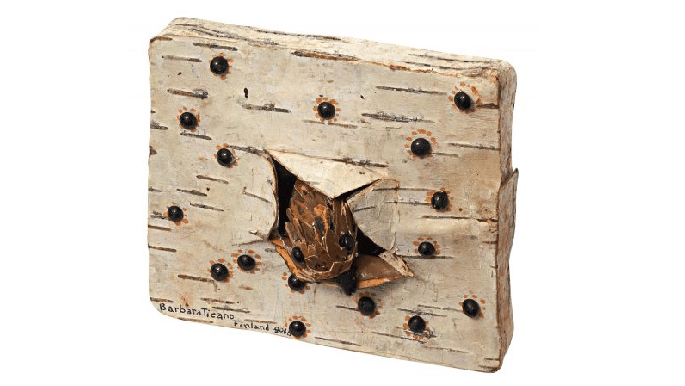

Arthur Coelho Bezerra. Miséria da informação: dilemas éticos da era digital. Rio de Janeiro, Editora Garamond, 2024, 140 págs. [https://amzn.to/3L7p7Of]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA