Por FLÁVIO R. KOTHE*

Comparar sistemas míticos diversos acaba por desvelar estruturas que dominam as mentes e manipulam os intelectos

Qual é a “estética” que hoje nos domina? Deve ser a estética dos nossos dominadores, a que mais nos envolve e menos questionamos: temos dificuldades em discernir suas estruturas profundas.[i] Quanto mais a estrutura profunda é a mesma, tanto mais são diversificadas as estruturas de superfície. O “império ianque” se expandiu desde antes da independência de 1776 e controla o Otanistão e adjacências desde 1945. O gesto semântico de sua guerra híbrida é, no âmbito dos signos, o mesmo que é o de sua prática de dominação: a violência como solução dos conflitos (reais ou supostos).

Mitologia comparada é uma “disciplina” necessária para ampliar o horizonte da razão, mas exatamente por isso não é ensinada no Brasil. Serviria para comparar sistemas míticos diversos e, assim, acabaria desvelando estruturas que dominam as mentes e manipulam os intelectos. Quando se consegue ver a estrutura profunda, deixa-se de ser dominado por ela (ou, então, ao menos se sabe a quem se serve).

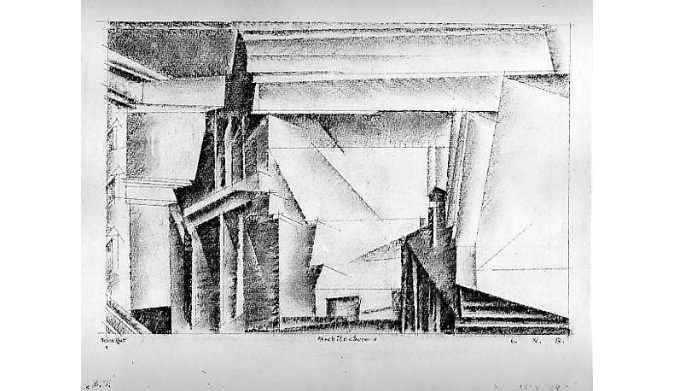

Ela não deve ser “disciplina” no sentido de um sistema fechado de conceitos, pois deve ser, sobretudo, uma busca para dentro do sujeito e da cultura. Essa introspecção serve para sair de si. A extrospecção na direção do modo de crer numa época acaba sendo um jeito de se ver, suspender o que nos foi doutrinado. Deve ser, portanto, um percurso por labirintos.

Nos deuses greco-romanos é evidente que são arianos e brancos: correspondiam aos patrícios e não à classe dos escravos, mas não se costuma ver o mais evidente. Os escravos antigos não conseguiram expor abertamente suas críticas. Não havia vaga para Cristo no Parnaso. Num sistema escravista, não se acredita em igualdade social, embora seja mais evidente a sua necessidade. A religião e a arte greco-romana serviam para legitimar a escravidão. O cristianismo deu a escravos e deserdados da terra uma esperança, a promessa de igualdade. Propôs amor e compaixão no lugar da celebração da violência. A estética ianque é o retorno à tese da violência. A justiça americana se baseia no Antigo Testamento.

Como os deuses greco-romanos eram antropomórficos e tinham ações e afetos humanos, só se distinguindo por sua suposta imortalidade, a religião servia para se pensar a condição humana, a presença da morte na vida de todos. Havia a crença de que a “sombra” do sujeito iria para os Campos Elísios. Cada morto levava uma moeda debaixo da língua, para pagar o barqueiro. Em Aristófanes, um escravo pergunta se também ele teria a possibilidade de ir para esse lugar, a resposta sarcástica é que, mesmo que tivesse uma “sombra”, não teria dinheiro para o transporte.

Assim como na Bíblia a rivalidade entre Caim e Abel no plano humano repete a rivalidade, no plano divino, entre Lúcifer e o próprio Jeová, na tragédia grega a luta entre Édipo e Laio recolocava no plano humano a disputa que marcara três gerações de deuses pelo trono do Olimpo. Nas duas mitologias, o pecado fundamental é desafiar o dono do poder: quem perde é condenado, na Bíblia, aos quintos do inferno e, do mais belo dos anjos, aflora o mais feio dos capetas; na mitologia grega, o condenado é deserdado, perde espaço no Olimpo. De Lúcifer, aquele que leva a luz, surge Satanás, condenado a representar o mal onde se crê que essa ficção seja texto sagrado. Pelos deuses caídos não se tem mais culto. Não há compaixão pelo deserdado.

A finitude do homem se tornou tema central da religião greco-romana. Acreditava-se que os deuses eram imortais, mas de resto eram como os humanos. Nenhum homem ou deus poderia matá-los, mas até um humano podia acertar uma flechada no traseiro de um deus no entrevero da batalha e o fazer disparar para o Olimpo com saltos de sete léguas.

Haver muitos deuses permitia que cada um escolhesse o “santo de sua predileção”. Podia-se ser mais tolerante com deuses alheios do que no monoteísmo que insistia no seu “único Deus verdadeiro”. Entre os antigos também havia quem não acreditasse nos deuses: era um poliateísmo. Platão inventou histórias sobre deuses, fora da mitologia oficial. O cristianismo acabou com o dilema do patriciado antigo: deu uma alma imortal a todos, democratizou o anímico. Nietzsche disse que o cristianismo era platonismo para os pobres.

Zeus chega ao poder destronando Cronos, assim como este havia chegado derrubando o pai, Saturno. Zeus se mantém no Olimpo repelindo o ataque dos filhos. Nos três casos, o filho é incentivado pela mãe a se rebelar contra o pai. Talvez ela quisesse ter mais poder ou quisesse se vingar da prepotência do marido. Hoje, as três deusas poderiam ser denunciadas por delitos na síndrome de alienação parental, mas, sendo divinas, pode-se crer que fugiriam ao poder humano.

Quando isso foi, na tragédia grega, transposto do plano divino ao humano, essa participação ativa da esposa contra o marido desaparece. No caso de Édipo, desaparece a disputa pelo trono, substituída pela caricatura de uma disputa de passagem na estrada. Os humanos se revelam pequenos se comparados com os deuses. Édipo é escolhido rei por mérito, por ser mais inteligente, e não por ter sangue real. Isso parece ser novo, mas só parece, já que só pode ter “mérito” quem tenha “sangue divino”. No cristianismo se baniu o sexo entre divindades e humanos, com exceção de Cristo, que deixou de ser filho do sumo-sacerdote Zacarias para ser filho de “Jeová”, com a assessoria de um anjo.

Ao formular o “complexo de Édipo”, caso Freud tivesse levado em conta a estrutura teológica subjacente, deveria ter examinado como um dos pais joga os filhos contra o outro e como há um rancor profundo da esposa contra a dominação patriarcal (da qual ela faz parte). Sófocles, que era sacerdote, foi processado pelos filhos, que queriam impedi-lo de gastar a fortuna. Para se defender, leu diante do tribunal trechos de Édipo em Colomno, perguntando se poderia ser considerado insano quem escrevesse algo assim. Venceu a causa.

Electra é a figura ideal de uma filha, como Sófocles talvez não tivesse tido nos próprios filhos. Platão registrou, no início da República, que teriam perguntado, no porto de Pireu, a Sófocles como ele, aos 80 anos, se via diante do sexo. O sacerdote teria respondido:

– Desse tirano eu já me livrei.

Em Olímpia, num pequeno museu local, há uma grande escultura do deus Hermes, bem preservada, maravilhosa. O deus aparece nela como digno de ser o mediador entre deuses e homens. Perguntei como a estátua tinha ficada tão bem preservada. O que lá me disseram é que ela tinha sido encontrada enterrada a vários metros, num local longe de qualquer templo (as colunas estavam com suas partes estendidas no chão, derrubadas por terremotos). A única explicação sensata que os arqueólogos do século XX encontravam é que ela foi enterrada pelos sacerdotes gregos para que não fosse destruída pela horda cristã que avançava por volta do ano 100.

O vencedor da corrida nos jogos em Olímpia tinha direito a uma estátua. Os atletas corriam nus. Como os jogos foram realizados a cada quatro anos durante sete séculos, pode-se fazer a conta de quantas estátuas deveriam estar lá. Para não dizer que tudo foi destruído, havia os pés de uma delas. O cristianismo foi em muitos aspectos um avanço da barbárie. Afinal, o primeiro mandamento de Moisés proibia que se fizesse arte.

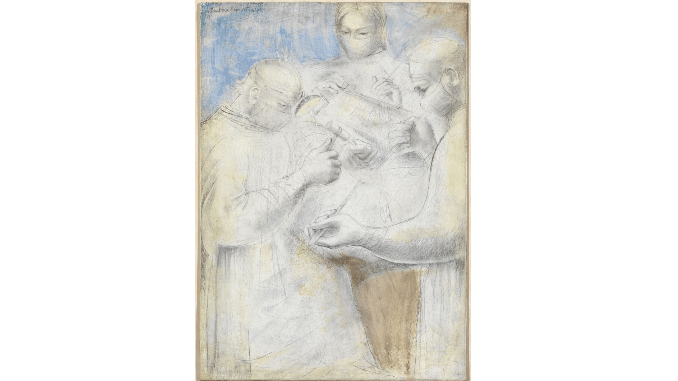

Na mitologia cristã, Cristo aparece, sobretudo, como crucificado. Era a punição para escravos rebelados, para líderes de povos vencidos. O réu ficava todo pelado, para retirar-lhe a dignidade. Não tinha tanguinha. Ninguém viu, porém, em dois mil anos, uma representação de Cristo com os documentos à mostra.

O que era a pior punição foi transformado em salvação. Houve e há inversão entre fato e símbolo. Alega-se que se propaga a compaixão e o amor, mas o que se mostra é a violência como caminho da salvação. Ir a missas e se confessar não impediu homens católicos de exercer violência (surras, ajoelhar no milho, prisão domiciliar, coação psicológica etc.) contra os filhos e esposas, sem acharem que tivessem feito algo errado.

Numa cena no Evangelho oficial, um soldado romano, vendo Cristo na cruz, diz a ele: “Se és um deus, apeia dessa cruz.” Ele apontava para o fato de que não poderia salvar os outros quem não conseguia salvar sequer a si mesmo. Não era digno de um deus antigo ficar na posição degradada de um torturado.

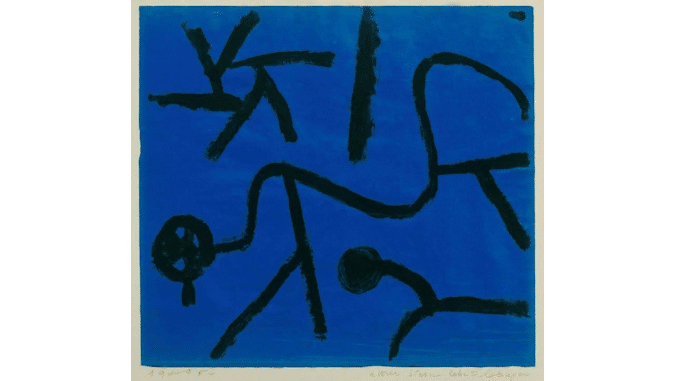

Ao se concentrar na figura do crucificado, a iconografia cristã faz um câmbio na estética: o horrendo se torna central. Propõe a tese do sofrimento como algo que redime, que é divino. Consagra o sadomasoquismo. Gerou-se uma estranha dialética, em que o feio é bonito; a desgraça, salvação; a tortura, forma de amor. Há como que uma perversão dos valores.

Os deuses antigos degradavam o ser humano, pois se distinguiam por serem imortais, o que nós, os mortais, jamais alcançaríamos. O valor da vida era central na teologia antiga. Esses deuses tiveram, como deuses, no entanto, apenas a duração da crença neles. Extinta a crença, morreram os deuses, ficaram estátuas e textos. O cristianismo veio prometendo vida eterna a todos: foi um sucesso. Sua Igreja herdou o Império Romano.

A historiografia insiste na noção de progresso ao longo dos tempos. Ao contrário do que se apregoa, não houve apenas progresso com o monoteísmo judaico-cristão. Pelo primeiro mandamento mosaico (que é falseado na versão cristã), não só os judeus foram proibidos de fazer arte e sim todos os que adotaram os dez mandamentos. O catolicismo, embora se declare monoteísta, é uma forma de politeísmo. Isso gerou uma diversificação icônica, mas sempre dentro do parâmetro instituído pela e na figura de Cristo crucificado.

Quando São Petersburgo se chamava Leningrado, visitei a Catedral de Santo Isaac, cuja cúpula tem mais de 100 metros de altura e que é aberta aos turistas como museu. Do topo interno pendia um pêndulo, que reproduzia no solo o movimento da Terra: demonstrava o princípio do Pêndulo de Foucault. No solo, colocava-se um leve pedaço de madeira, para que se visse melhor como o pêndulo ia se aproximando dele a cada ida e vinda até derrubá-lo. Na última vez que estive lá, a União Soviética não existia mais, o pêndulo havia sido retirado: a religião havia vencido.

Os comunistas tinham acreditado que a ciência superaria a religião. Era uma forma de crença. Achavam que a história tinha um sentido, o sentido que achavam. O sistema soviético caiu por falta de materialismo, de historicidade, de dialética, de espírito progressista. O que pretendia ser virtude havia se tornado sua negação. A dialética dos fatos foi mais forte do que a dogmática. O comunismo soviético caiu por não ter conseguido fazer as reformas que os chineses conseguiram; não cuidou das demandas do povo, pois a cúpula do partido supunha encarnar a verdade histórica.

No sistema soviético, os preços eram estranhos: havia mercadorias que eram muito baratas, abaixo do seu custo de produção, e outras demasiado caras. A divisão dizia basear-se na distinção feita por Marx entre artigos de necessidade e artigos de luxo, sendo luxo aquilo que a classe operária não podia usar. Essa distinção de meados do século XIX não correspondia mais ao modo de vida dos trabalhadores europeus na segunda metade do século XX. O próprio socialismo deveria acabar com a diferença de consumo entre classes, mas o mantinha, baseando-se nele. Os alemães orientais sabiam o que os parentes ocidentais usavam, quanto tempo de trabalho gastavam para comprar uma tevê colorida ou um carro. Eles tinham de esperar 14 anos para conseguir um carro novo, que já era obsoleto quando encomendado. O sistema é que mostrava assim ser obsoleto.[ii]

No regime soviético, havia certo equilíbrio nos salários, mas não se levava em conta a produtividade. Depois de se esforçar por algum tempo, o funcionário ia se acomodando ao desempenho dos colegas, que mais fingiam trabalhar do que faziam, mas se isentavam de críticas. Se o diretor quisesse despedir o relapso, era obrigado a arranjar outro lugar para ele. Por que o outro diretor iria querer assumi-lo? O sistema faliu por querer ser bonzinho e por não saber enfrentar questões cruciais. Quando quis romper com a gerontocracia, era tarde demais, por caminhos errados.

Ficar preso ao horizonte da disputa política ou histórica ignora que o homem não é o centro do universo. Não há centro, pois não há um todo fechado, no formato de uma elipse. Não há também cosmos, como algo sem choques, perfeito.

O homem é um animal metafísico, mas tem medo disso. Ele se preocupa com o que está além do horizonte, quer saber o que ainda não conhece. Teme que o ignoto esconda ameaças. Talvez o homo sapiens seja o único ser que tenha preocupações com os espaços siderais e consiga, às vezes, repensar a relação entre entes e ser, entre ser e Ser. Não se pode dizer o Ser por entes, como também não há um ente que seja o ser. O ser não é o Ser. Este não pode ser dito. O que vale em Ser é o risco que o nega.

A pequenez do humano diante da infinitude é tanta que ele povoa essa distância com divindades, obras de arte e espaçonaves. Antes, porém, de se sentir ameaçado pelo nada do além, ele se vê obrigado a correr entre entes bem próximos para sobreviver ou prefere construir áreas técnicas de conhecimento ou especialidades humanísticas, em que conceitos e estudos povoam o espaço e se encobre a ameaça do além do além, que não se sabe onde vai dar. Refugiar-se entre entes pretende esconder o que não se entende, o que está além do entendimento, mas funda tudo, e não é Deus.

Ao fazer de Cristo o novo rei dos homens e dos deuses menores, o cristianismo seguiu os passos do Olimpo. Deus Pai não é igual a Jeová, pois este não teve filhos nem participou da Paixão, mas ocupa a mesma função de deus principal. Quando Cristo apela por salvação (“Pai, afasta de mim esse cálice”), faz com que o pai (que, sendo todo-poderoso, poderia livrá-los das dores) demonstre que não tinha sentimento paterno e, portanto, tinha de ser apeado do poder. A era cristã se impõe com o destronamento de Jeová e a ascensão de Cristo ao poder supremo. Divide a história ao meio. É a mesma estrutura da mitologia grega.

Quando propõem a Laio, nas Fenícias de Eurípides, que sacrifique o filho para salvar a cidade cercada, ele se recusa não só porque as tropas perderiam seu comandante, mas porque: “Eu não mereceria o nome de pai se permitisse isso.” Os autores do Novo Testamento deviam conhecer Eurípides e fizeram um “canto paralelo”, não como paródia e sim como estilização, uma imitação que pretendia ter um tom mais elevado. Ainda que a Igreja procure apresentar o pai como extremamente compassivo ao sacrificar o próprio filho para a salvação dos homens, isso não se sustenta, pois, sendo poderoso e onisciente, poderia ter imposto alternativas. Os dois últimos milênios provam que a humanidade não está salva. O pão partiu o Senhor que partiu o pão.

O velho Jeová demonstra no Calvário que não representa o valor da compaixão e, de modo sutil, é apeado do poder. Não se mostra digno do cargo, embora se apregoe que o pai mostrou amor aos homens sacrificando o próprio filho. O cristianismo aceita que um pai faça isso, como se fosse não só normal e sim divino. Crueldade se torna bondade; indiferença, atenção; sadismo, retidão. Enquanto o filho morre como homem, ressurge dele e nele um novo deus, de uma nova era.

Ao fazer do crucificado o centro de sua iconografia, o cristianismo promoveu o feio ao topo da arte, como se fosse sublime. Um torturado agonizante, incapaz de se salvar, é proposto como salvador de todos. A perversão de valores ecoa na deformação das representações. Como se fosse garantia dos valores, o dólar assinala “in God we trust”. Nunca houve nos Estados Unidos um presidente que não se dissesse cristão. A opção do país sempre foi a guerra.

A Justiça americana se funda miticamente no Antigo Testamento: olho por olho, dente por dente. Quem mata deve pagar com a própria vida. Existe prisão perpétua. A Justiça brasileira faz de conta que se funda no Novo Testamento: quer dar ao criminoso um tempo para refletir sobre os pecados, para que se redima. Ele passa a ter na prisão mais direitos que o cidadão comum: quem olha, de fora, acha que, com as vantagens que usufrui, ele foi para o paraíso, quando de fato está num inferno. Ou seja, o sistema quer mostrar que é compassivo. Promete um percurso de redenção mas promove cursos de crime.

Há um século, a estética ianque tem propagado nos cinemas, na tevê e na mídia a violência como solução dos conflitos sociais. Isso ecoa no avanço da extrema-direita com apoio popular (USA, Brasil, Argentina, Israel, Holanda, Espanha etc.). Estamos metidos numa guerra híbrida, queiramos ou não. Se os faroestes e filmes policiais ianques viam no soco e no tiro a solução dos problemas, isso tem uma variante soft nas novelas e filmes de detetives europeus (ingleses, franceses, suecos, italianos etc.), em que o investigador busca apontar e prender o criminoso, como se todos os países estivessem sempre em busca da justiça.

Neles todos não se discute a fundo o que seja crime, conflito, motivação. Apenas se detecta o “fato”, já enquadrado num código penal. A linguagem da televisão e do cinema não permite que se aprofunde a reflexão, pois é uma sequência de falas e cenas, em que não se pode ficar parado, pensando, já que isso se torna muito chato. Os franceses tentaram fazer cinema como teatro filmado, e não deu certo.

Não se quer, no entanto, uma reflexão crítica que questione o que se propõe como bem e mal. Há variantes, não alternativas. Que a violência seja o “gesto semântico” dessa enxurrada de narrativas em vários gêneros e mídias, não significa que ela seja exposta como problema. Ela é o que abre o apetite dos espectadores e prende sua atenção. Isso não destoa da tradição cristã. É uma retomada das lutas de gladiadores no Coliseu.

A insuficiência da imagem visual deveria propiciar que literatura e ensaio assumissem o espaço vazio e produzissem obras densas e longas. Isso não ocorre, não serve para o gosto de um público treinado no soco, no tiro, na perseguição. Não se quer pensar. Já não se pode ter a esperança de que novas gerações façam algo melhor: elas querem espetáculos pirotécnicos. A pop singer canta melhor com coxas expostas. Qualquer texto mais longo não tem espaço nos jornais e revistas. Nas redações impera a vontade do dono, com uma série de ditos e interditos sobre os quais nada pode nem deve ser dito.

Se estamos numa guerra híbrida, seria preciso que se colocasse a questão de saber se essa propaganda da violência deve continuar sendo aceita como diversão ou se há um problema político sendo gerado aí. Na corte francesa de Louis XIV, os atores encenavam a peça dirigindo-se ao público: em nenhum momento se perdia a noção de que era uma encenação. A estética americana procura esconder isso e faz de conta que se está mostrando a própria realidade, como se a câmera fosse um deus onisciente. Isso induz a crer que as coisas aconteceram como se mostra. É o modo como o crente lê o seu texto sagrado: como documento de fatos, não como ficção.

Essa estética do crente supõe que o que está sendo contado no texto realmente aconteceu conforme é relatado: ele é sacralizado para que não se duvide. Não se suspeita que milagres possam ter sido fake oldies. Não se desperta a desconfiança de que houve algum desvio, que eventuais fatos tenham sido interpretados de modo a se ajustarem aos interesses da casta sacerdotal e governante. Duvidar da fidedignidade textual deixa de ser questão de hermenêutica para se tornar questão de fé e, daí, de a pessoa ser confiável ou não. Quanto menos se poderia confiar nela, mais se exige que se reverencie.

*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Benjamin e Adorno: confrontos (Ática). [https://amzn.to/3rv4JAs]

Notas

[i] KOTHE, Flávio R. A narrativa trivial, Brasília, livro, Editora da UnB, ISBN 85-230-0350-9, 250 páginas, primeira impressão em 1994, segunda em 2007.

[ii] KOTHE, Flávio R. O Muro, romance, São Paulo, Editora Scortecci, 400 páginas, ISBN978-85-366-4613-8, 2016.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA