Por MICHAEL LÖWY*

Comentário sobre o livro “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”

Em novembro 2020 os socialistas do mundo inteiro celebraram o bicentenário do nascimento de Friedrich Engels. É um erro, repetido com frequência, considerar Engels simplesmente como um vulgarizador das ideias de Marx. Não só ele contribuiu, junto com Marx em 1844-48, para a formação de uma nova visão do mundo – a filosofia da práxis ou materialismo histórico – mas ele desenvolveu análises e argumento sobre temas que Marx não se dispôs ou não teve a oportunidade de estudar. Um deles é a questão do comunismo primitivo – que não está ausente em Marx, sobretudo em seus “Cadernos Etnográficos” inéditos, mas se encontra muito mais elaborada no livro de Engels A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado (1884).

Partindo dos trabalhos do antropólogo norte-americano Lewis H. Morgan sobre a sociedade gentílica da pré-história, Engels vai estudar, com grande interesse, e mesmo entusiasmo, esta forma primitiva de sociedade sem classes, sem propriedade privada e sem Estado. Uma passagem de Origem da família ilustra bem esta simpatia: “Que maravilha era a constituição gentílica ! Sem soldados, sem gendarmes ou policiais, sem aristocratas, Reis, regentes, juízes, sem prisões (…) Todos iguais e livres – inclusive as mulheres. (..) A civilização é uma degradação, uma queda, em relação a simples grandeza moral da antiga sociedade gentílica”.

Esta análise engelsiana do comunismo primitivo – outro termo para designar o que os antropólogos chamavam de “sociedade gentílica” (de “gens”, comunidade tribal, clânica ou familial) tem várias implicações metodológicas importantes para a concepção materialista da história:

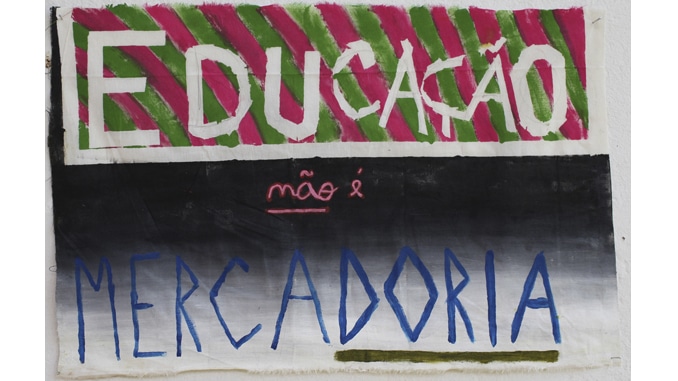

(1). Ela deslegitima a tentativa da ideologia burguesa de “naturalizar” a desigualdade social, a propriedade privada e o Estado como características essenciais de todas as sociedades humanas. O comunismo primitivo revela que estas instituições sociais são produtos históricos. Elas não existiam durante os milhares de anos da pré-história e elas poderão deixar de existir no futuro.

O mesmo vale para o patriarcado. Engels utiliza, seguindo Morgan e outros antropólogos da época (Bachofen), o conceito de “matriarcado” para definir o comunismo primitivo. Se trata de um termo discutível, que tem provocado, até hoje, muitas controversas entre historiadoras, antropólogas e/ou teóricas do feminismo. Creio que o mais importante é o que diz Engels na passagem que citamos: nestas sociedades primitivas, havia um alto grau de igualdade entre homens e mulheres. Se trata, também aqui, de desmitificar a autoproclamação do patriarcado como estrutura intemporal, comum a todas as formações sociais.

(2). Ela rompe com a visão burguesa – mas compartilhada por boa parte da esquerda – da história como progresso linear, avanço continuo das “luzes”, da civilização, da liberdade e/ou das forças produtivas. Engels propõe, em lugar desta doutrina conformista, uma visão dialética do processo histórico: sob vários aspectos, a civilização representou um progresso, mas sob outros, ela foi uma regressão social e moral em relação ao que foi o comunismo primitivo.

(3). Ela sugere a existência, no curso da história humana, de uma dialética entre o passado e o futuro: o comunismo moderno obviamente não será uma volta ao passado primitivo, mas ele retoma, sob uma nova forma, aspectos desta primeira forma de sociedade sem classes: ausência de propriedade privada, de dominação estatal, de poder patriarcal.

É importante observar que, em A origem da família…, Engels não se refere só ao passado pré-histórico. Assim como Morgan, ele constata que mesmo em sua época, existiam ainda comunidades indígenas com este tipo de organização social igualitária. Ele vai se entusiasmar, por exemplo, pela Confederação dos Iroqueses, uma aliança de nações indígenas da América do Norte : o comunismo primitivo está presente também no século XIX.

Estas ideias de Engels foram retomadas por alguns dos melhores pensadores marxistas do século XX. Por exemplo, Rosa Luxemburgo em seu livro (póstumo) Introdução à Crítica da Economia Política dedica quase metade da obra ao comunismo primitivo. Ela considera a luta pela defesa destas formas sociais comunitárias contra a brutal imposição da propriedade privada capitalista como uma das razões da resistência dos povos da periferia face ao colonialismo. Segundo Luxemburgo, o comunismo primitivo está presente em todos os continentes; no caso da América Latina, ela constata a persistência, até o século XIX, do que ela chama de “o comunismo inca”.

Sem conhecer este livro de Rosa Luxemburgo (ele não lia o alemão), José Carlos Mariategui, o fundador do marxismo latino-americano, usa exatamente o mesmo termo, comunismo inca, para descrever as comunidades indígenas (ayllus) na base da sociedade inca anterior à colonização hispânica. Para ele, estas tradições comunitárias indígenas se mantém até o século XX e podem constituir uma das principais bases sociais – junto com o proletariado urbano – para desenvolver o movimento comunista moderno nos países andinos.

Hoje, no século XXI, diante da crise ecológica que ameaça a vida humana neste planeta, um outro aspecto – mencionado mas pouco estudado por Engels – tem de ser levado em conta. O “comunismo primitivo” era um modo de vida em autêntica harmonia com a natureza e até hoje as comunidades indígenas se caracterizam por um profundo respeito pela Mãe Terra. Não é portanto um acaso se elas se encontram, de Norte a Sul do continente americano, na primeira linha da resistência à destruição das florestas e ao envenenamento dos rios e das terras pelas multinacionais do petróleo, pelos oleodutos, e pelo agronegócio exportador. Berta Caceres, a líder indígena assassinada em Honduras, é um símbolo desta luta tenaz, que tem por centro, no Brasil, o combate dos indígenas para salvar a Amazônia da sanha destruidora dos reis do gado e da soja – com o apoio descarado do governo neofascista e ecocída de Jair Bolsonaro.

*Michael Löwy é diretor de pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique (França). Autor, entre outros livros, de Marxismo contra poitivismo (Cortez).