Por MARCO D´ERAMO*

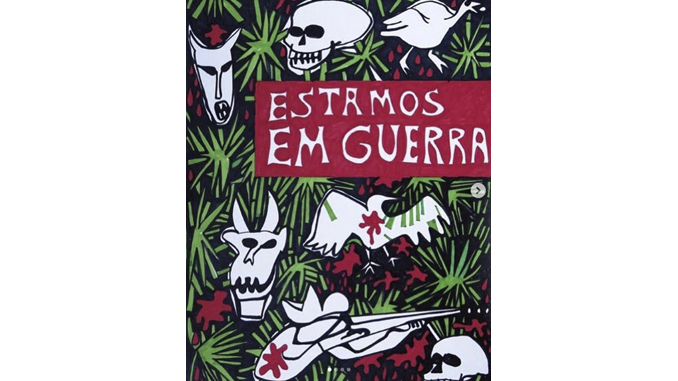

Cartografia da repressão estatal mostra que ela se dá contra a classe que muitos dos chamados “progressistas” de hoje desprezam, temem ou ignoram

Quando os distúrbios eclodiram na França, no final de junho, a polícia levou pouco menos de uma semana para fazer mais de 3 mil prisões. Os confrontos nas ruas de Paris e Marselha evocaram outros confrontos recentes com as forças de repressão estatal: pense nas 22 mil prisões feitas pela polícia iraniana no outono passado, ou nas dez mil detidas nos Estados Unidos durante o verão do Black Lives Matter. O que essas três revoltas, em três continentes diferentes, têm em comum?

Para começar, a idade e a classe social dos manifestantes. As pessoas detidas tinham quase na totalidade menos de 30 anos e uma parte desproporcionada eram NEET (pessoas que não estudavam, trabalhavam ou não tinham formação). Na França e nos EUA, isso estava ligado à sua condição de minorias racializadas: 26% da população jovem nas zonas “urbaines sensible” são NEET, em comparação com a média nacional de 13%, e os afro-americanos compreendem quase 14% da população geral, mas 20,5% dos NEETs. No Irã, por sua vez, o fator decisivo foi a idade: os jovens viveram a vida inteira sob as sanções dos EUA. Dados recentes mostram que cerca de 77% dos iranianos entre 15 e 24 anos se enquadram nessa categoria – contra cerca de 31% em 2020.

O segundo fator comum é ainda mais marcante. Nos três casos, os protestos eclodiram após um assassinato cometido pela polícia: George Floyd, um afro-americano, foi morto em Minneapolis em 25 de maio de 2020; a curda Mahsa Amini, de 22 anos, em Teerã, em 16 de setembro de 2022; e Nahel Merzouk, de 17 anos, de ascendência argelina, em Nanterre, em 27 de junho. No rescaldo destas mortes, os holofotes mediáticos foram postos nos “vândalos”, “bandidos”, “hooligans” e “criminosos” que saíram à rua, mas raramente na própria aplicação da lei. No Irã, a identidade do policial que causou a morte de Amini sequer é conhecida. Em França, o porta-voz de Éric Zemmour lançou uma campanha para angariar fundos online com o objetivo de apoiar o policial que matou Nahel; ele arrecadou mais de 1,6 milhões de euros antes de ser retirado.

Uma terceira característica conecta tais protestos e sua repressão à agitação em outros países: a repetição monótona. Há sempre a mesma cena recorrente: vitrines quebradas, carros incendiados, alguns supermercados saqueados, gás lacrimogêneo e disparos de bala ocasionais da polícia. No Ocidente, a mesma fórmula existe há décadas: a polícia mata um jovem de uma comunidade marginalizada; os jovens desta comunidade se levantam; destroem algumas coisas e entram em confronto com a polícia; eles estão presos. O clima volta a uma espécie de tranquilidade precária, até que a polícia decide assassinar alguém novamente. (Os protestos do Irã no ano passado foram o primeiro grande levante contra a violência policial no país – um sinal de que até mesmo a terra dos aiatolás está abrindo caminho para a “modernidade ocidental”.)

A França tem uma longa história de incidentes desse tipo. Para dar apenas alguns exemplos indicativos: em 1990, um jovem paralisado chamado Thomas Claudio é morto nos subúrbios de Lyon por um carro da polícia; em 1991, um policial atira e mata Djamel Chettouh, de 18 anos, em um “banlieue” de Paris; em 1992, novamente em Lyon, a gendarmaria atirou e matou Mohamed Bahri, de 18 anos, por tentar fugir de uma parada de trânsito; no mesmo ano, na mesma cidade, Mourad Tchier, de 20 anos, é morto por um brigadeiro-comandante da gendarmaria; em Toulon, em 1994, Faouzi Benraïs sai para comprar um hambúrguer e é morto pela polícia; em 1995, Djamel Benakka é espancado até a morte por um policial na delegacia de Laval.

Avançando: os motins de 2005 foram uma resposta à morte de dois adolescentes, Zyed Benna (17) e Bouna Traoré (15); os de 2007 buscaram reparação pela morte de mais dois, Moushin Sehhouli (15) e Laramy Samoura (16), cuja motocicleta colidiu com um carro da polícia. A ladainha é insuportável: bastaria lembrar a morte de Aboubacar Fofana (22) em 2018, morto pela polícia em Nantes durante uma checagem de identidade. Observe como os nomes das vítimas são impressionantemente gauleses: Aboubakar, Bouna, Djamel, Fauzi, Larami, Mahaed, Mourad, Moushin, Zyed…

A mesma dinâmica pode ser encontrada do outro lado do Atlântico. Miami, 1980: quatro policiais brancos são acusados de espancar até a morte um motociclista negro, Arthur McDuffie, depois que ele passou um sinal vermelho. Eles são absolvidos, precipitando uma onda de tumulto que abala Liberty City, resultando em 18 mortes e mais de 300 feridos. Los Angeles, 1991: quatro policiais brancos espancam outro motociclista negro, Rodney King. Os distúrbios subsequentes causam pelo menos 59 mortes e mais de 2.300 feridos. O “rioting” se espalha para Atlanta, Las Vegas, Nova York, São Francisco e San Jose.

Cincinnati, 2001: um policial branco mata um homem negro, Timothy Thomas, de 19 anos, e 70 pessoas ficam feridas nos protestos que se seguiram. Ferguson, 2014: um policial branco mata Michael Brown, um jovem negro de 18 anos; motins, 61 presos, 14 feridos. Baltimore, 2015: um homem negro de 25 anos morre de vários ferimentos sofridos enquanto é detido em uma van da polícia; confrontos deixam 113 policiais feridos; duas pessoas são baleadas, 485 presas, e um toque de recolher é imposto com a Guarda Nacional intervindo.

Charlotte, 2016: polícia atira no afro-americano Keith Lamont Scott, de 43 anos; motins, toque de recolher, mobilização da Guarda Nacional. Um manifestante é morto durante manifestações, Justin Carr, de 26 anos; 31 estão feridos. Finalmente chegamos a George Floyd; o cenário se repete.

A polícia britânica não tem razões para se sentir inferior aos seus homólogos transatlânticos, nem aos seus vizinhos do outro lado do Canal da Mancha. Aqui alguns exemplos entre muitos: Brixton, 1981: brutalidade policial constante e questões de assédio em protestos e motins entre a comunidade negra; 279 polícias e 45 civis estão feridos (os manifestantes evitam hospitais por medo), 82 detenções, mais de cem veículos queimados, 150 edifícios danificados, um terço dos quais incendiados. A reviravolta se estende a Liverpool, Birmingham e Leeds. Brixton, 1985: a polícia vasculha a casa de um suspeito e atira em sua mãe, Cherry Groce. Um fotojornalista é morto, 43 civis e 10 policiais ficam feridos, 55 carros são incendiados e um prédio é completamente destruído após três dias de tumultos (Cherry Groce sobrevive aos ferimentos, mas permanece paralisada).

Tottenham, 1985: uma mulher negra, Cynthia Jarrett, morre de parada cardíaca durante uma busca domiciliar realizada pela polícia, e um policial é morto por multidões nos distúrbios resultantes. Brixton, 1995: protestos após um homem negro de 26 anos morrer sob custódia; 22 prisões. Tottenham, 2011: polícia atira e mata Mark Duggan; tumultos eclodem, estendendo-se a outras áreas de Londres e depois a outras cidades. Nos seis dias seguintes, cinco pessoas morreram, 189 policiais ficaram feridos e 2.185 prédios foram danificados. Beckton, 2017: um português negro de 25 anos, Edson da Costa, morre asfixiado após ser parado pela polícia. Nos protestos subsequentes em frente à delegacia, quatro são presos e 14 policiais ficam feridos.

Imagino que essa lista foi tão exasperante de ler quanto enfurecedora de escrever. Nesse ponto, a violência policial não pode ser considerada uma “bavure”, como dizem os franceses, mas uma característica persistente e transnacional do capitalismo contemporâneo. (Aqui pode-se lembrar de Bertolt Brecht, que, diante da reação do governo da Alemanha Oriental ao protesto popular em 1953, perguntou: “Não seria mais simples se o governo dissolvesse o povo para eleger um novo?“).

O que é espantoso é que, depois de cada uma dessas reviravoltas, milhares de urbanistas, sociólogos, criminologistas, profissionais de saúde, instituições de caridade e ONGs se voltem, em sua contrição, para as profundas causas sociais, culturais e comportamentais de tais “violências”, “excessos”, “explosões” e “vandalismos”. A polícia, no entanto, não é considerada digna da mesma atenção. A violência policial é frequentemente descrita, mas raramente escrutinada. Nem mesmo Foucault aguçou nossa compreensão sobre isso, concentrando-se em locais específicos onde a aplicação da lei é organizada e institucionalizada.

O policiamento evoluiu claramente ao longo dos séculos: subdividiu-se em corpos especializados (trânsito, polícias urbanas, de fronteira, militares e internacionais) e suas ferramentas foram aperfeiçoadas (escutas telefônicas, rastreamento, vigilância eletrônica). Mas manteve-se idêntico tanto na sua opacidade como na sua irreformabilidade. Os Estados mencionados acima nunca colocaram uma reforma policial significativa na agenda. Nenhum de seus governos jamais pressionou por uma alternativa – por que um regime gostaria de mexer em seu mecanismo disciplinar mais eficaz? Nem tumultos, tumultos e agitações conseguiram provocar mudanças. Parece, inversamente, que a raiva popular é um fator estabilizador, uma válvula de segurança para a panela de pressão social. Enfim, solidifica a imagem que os poderosos têm da população. Nas Histórias de Heródoto, escritas no século 5 a.C., o nobre persa Megabyzus afirma: “Não há nada tão vazio de entendimento, nada tão cheio de desfaçatez, como a ralé. Eis que era loucura não suportar a dominação. Os homens, quando procuravam escapar da devassidão de um tirano, entregavam-se à mesquinhez de uma turba rude e desenfreada. O tirano, em todos os seus feitos, pelo menos sabe do que se trata, mas uma turba é completamente desprovida de conhecimento; pois como pode haver conhecimento em uma ralé, que não foi ensinada e que não possui um senso natural do que é certo e adequado? Corre descontroladamente contra as instituições do Estado com toda a fúria de um riacho inchado no inverno – e confunde tudo”.

Do ponto de vista do regime, é bem possível que os motins sejam bem-vindos, pois garantem a renormalização, permitem que os “bantustões” sociais permaneçam assim e esvaziam os descontentamentos que, de outra forma, poderiam ser perigosos. Naturalmente, para que desempenhem essa função estabilizadora, devem estar sujeitos à condenação externa: o vandalismo deve ser denunciado, a violência deve provocar indignação, os saques devem causar nojo. Tais reações justificam a crueldade da repressão, que se torna o único meio de vencer a maré da barbárie. É nessas condições que os motins servem para ossificar a hierarquia social.

Não podemos deixar de recordar as revoltas populares que periodicamente abalavam o “ancien régime” e eram regular e impiedosamente reprimidas: a Grande Jacquerie de 1358 (que deu origem ao nome comum para todas as revoltas camponesas subsequentes), a Revolta de Tuchin em Languedoc (1363-84), a Revolta de Ciompi em Florença (1378), a Rebelião de Wat Tyler (1381), a Guerra Camponesa na Alemanha (1524-6), o Carnaval em Romanos (1580) e a Revolta de Masianello em Nápoles (1647). O historiador Samuel Cohn contou mais de 200 desses casos na França, Flandres e Itália de 1245 a 1424.

Mas foi o grande historiador Marc Bloch quem observou como o sistema feudal precisava dessas revoltas para se sustentar: “Um sistema social não se caracteriza apenas pela sua estrutura interna, mas também pelas reações que provoca: um sistema fundado em mandamentos pode, em certos momentos, implicar deveres recíprocos de ajuda realizados honestamente, como também pode levar a explosões brutais de hostilidade. Aos olhos do historiador, que deve apenas observar e explicar as relações entre os fenômenos, a revolta agrária aparece como inseparável do regime senhorial como, por exemplo, a greve está para a grande empresa capitalista”.

A reflexão de Bloch nos leva à seguinte questão: se a “jacquerie” é inseparável do feudalismo e a greve do capitalismo fordista, então a que sistema de dominação corresponde o tumulto dos NEETs? Só há uma resposta: um sistema – o neoliberalismo – em que a plebe foi reconstituída. Quem são esses novos plebeus? São os NEETs dos arranha-céus dos EUA e os bairros do sul de Teerã, os subproletários das zonas sensíveis. Eles são a classe que muitos dos chamados “progressistas” de hoje desprezam, temem ou, na melhor das hipóteses, ignoram.

*Marco D’Eramo é jornalista. Autor, entre outros livros, de The Pig and the Skyscraper (Verso).

Tradução: Eleutério F. S. Prado.

Publicado originalmente no blog Sidecar.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA