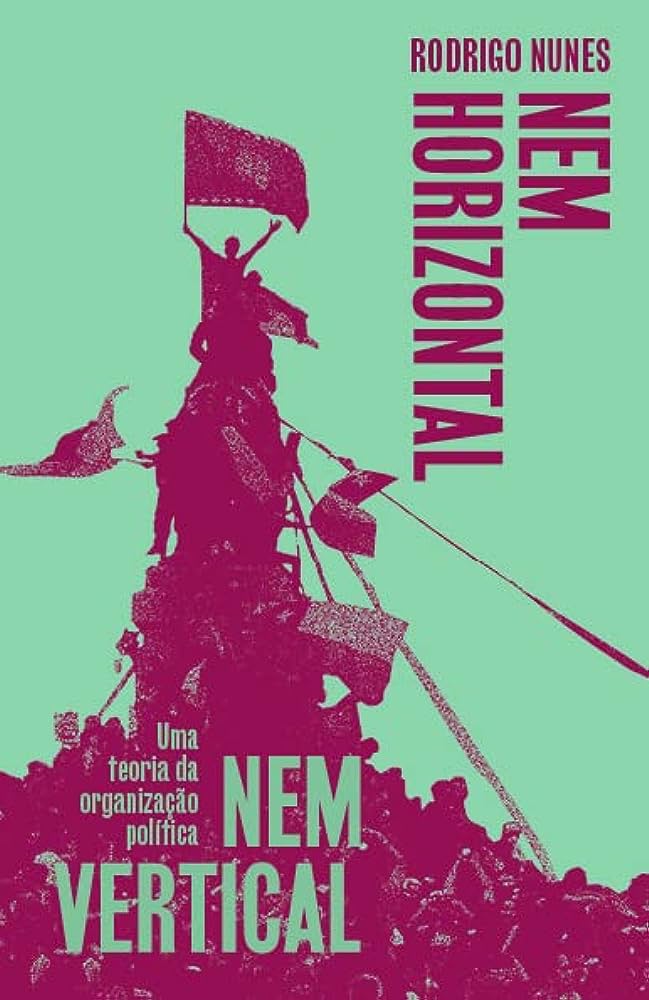

Por RODRIGO NUNES*

Introdução do livro recém-lançado

As insurreições vieram e se foram. Este livro é, em grande medida, uma resposta ao ciclo de lutas que se iniciou em 2011 e cujos impactos, diretos e indiretos, ainda estão se desenrolando à nossa volta. É uma resposta à esperança que essas lutas despertaram, mas também aos limites que encontraram e que as impediram de cumprir sua promessa inicial – pelo menos até o momento. Acima de tudo, ele é sobre esses limites: sobre como seria possível superá-los ou, talvez mais precisamente, como seria possível superar os padrões de pensamento e comportamento que fazem com que eles sempre retornem.

Tais limites já foram objeto de muita discussão: a inconstância daqueles levantes e sua incapacidade de se sustentar ao longo do tempo; sua inaptidão para ir além das táticas em torno das quais se aglutinaram originalmente – ocupações de praças, em geral – e o declínio de sua capacidade de inovação tática à medida que as circunstâncias a seu redor iam se alterando; sua dificuldade de crescer em escala de maneira viável e a tendência à desintegração quando tentavam fazê-lo; a propensão a demandar grandes investimentos de tempo e energia dos participantes em troca de pouca clareza quanto à estratégia e aos processos de tomada de decisão; a relativa falta de enraizamento social e força para se defender quando tiveram de enfrentar a repressão. Várias dessas limitações, se não todas, acabaram por ser associadas ao rótulo que muitos empregaram para descrever a filosofia espontânea por trás dessas mobilizações: “horizontalismo”.

Ressaltar esses limites internos não implica, por óbvio, negar a magnitude dos obstáculos externos que elas encontraram: repressão policial, censura e representação midiática distorcida, falta de responsividade por parte das instituições e das elites políticas, para não falar da inércia das estruturas econômicas existentes. Em última análise, porém, esses são os obstáculos que qualquer processo de transformação social será obrigado a superar se quiser ser vitorioso. Mais que um motivo de lamentação, a relativa fraqueza diante deles deve ser encarada como um desafio: como se tornar forte o suficiente para derrotá-los ou desarmá-los? Fazer isso, no entanto, exige a superação de limites internos; daí o foco deste livro.

A importância de recuperar o ímpeto daquelas lutas a fim de levá-las mais longe do que foram capazes de ir prescinde de explicação. De modo algo esquemático, podemos dividir a década de 2010 em dois momentos distintos, cada um respondendo a seu modo às diversas crises sobrepostas que permeiam nosso tempo: a crise econômica global iniciada em 2007 e a crise de legitimidade política decorrente das reações governamentais a ela; a crise das instituições democráticas liberais, cujo progressivo esvaziamento essas reações explicitaram; e a aceleração da crise ambiental. Enquanto o vento parecia soprar a favor de demandas por igualdade política e econômica na primeira metade da década, em muitos lugares esse impulso transformador foi, desde então, capturado e redirecionado.

Apropriado pelas elites e por uma extrema direita ressurgente, ele passou a servir para fortalecer o entrincheiramento de estruturas desiguais e identitarismos reacionários de todos os tipos (nacionalismo, supremacia branca, patriarcalismo, xenofobia, homofobia…). O sistema global tornou-se altamente instável, e parece claro que as coisas não podem continuar como antes. À medida que a possibilidade de alternativas ainda mais sombrias se avoluma no horizonte – em particular, a de um capitalismo cada vez mais excludente, voltado à proteção de uns poucos em face do colapso ambiental e uma quantidade crescente de populações excedentes –, a urgência de retomar a iniciativa só faz crescer.

Paralelamente a essa guinada à direita, no entanto, a segunda metade dessa década testemunhou algo que teria sido impensável dez anos antes, quando a noção de “horizontalismo” tornara-se popular pela primeira vez no interior do ativismo altermundista. Em lugares como Espanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, movimentos em rede se reuniram em torno de partidos políticos e passaram a discutir abertamente a necessidade de construir suas próprias alternativas eleitorais; até mesmo um setor dos notoriamente combativos anarquistas gregos deram ao então recém-formado governo do Syriza um voto público de confiança. Estaríamos testemunhando o fim do horizontalismo?

Para alguns, a resposta é indiscutivelmente afirmativa: finalmente os movimentos estão redescobrindo a importância da organização. Com efeito, a ideia de que estaríamos vendo um retorno do que foi um dia conhecido como “a questão da organização” – a venerável Organisationsfrage – tem sido repetida com frequência nos últimos anos. Pouco depois das mobilizações que se espalharam pelo mundo em 2011, Alain Badiou escreveu que, “por mais brilhantes e memoráveis que fossem”, elas acabaram se deparando com os “problemas universais da política que permaneceram sem solução no período anterior. No centro do qual se encontra o problema da política por excelência – qual seja, a organização”.

Em relação à ressurreição da ideia de comunismo que Alain Badiou (entre outros) tem promovido, Peter Thomas observa que “uma investigação coerente do significado do comunismo hoje requer necessariamente uma reconsideração da natureza do poder político, da organização política e, sobretudo, da forma-partido”. Jodi Dean, proeminente defensora de um retorno tanto ao comunismo quanto à forma-partido, resume a questão da seguinte maneira: “a ideia de comunismo impele à organização do comunismo”. Por sua vez, Mimmo Porcaro argumenta que, uma vez desacreditada qualquer modalidade de “visão evolucionária” de um futuro pós-capitalista a que se pudesse chegar sem momentos de ruptura, a necessidade de “ação coordenada e articulada em etapas e fases” nos convoca a reconsiderar um tipo de organização que pode ser identificada por um nome próprio: “A crise faz, então, soar mais uma vez a hora de Lênin”. Por fim, Frank Ruda sugere, mais recentemente, que a superação de uma “paralisia do imaginário coletivo e social” em relação a “novas formas de conceber a política emancipatória” está necessariamente “ligada a repensar a questão da organização”.

Como demonstra esse levantamento superficial, no entanto, os chamados a um “retorno da organização” tendem a se enquadrar em duas linhas gerais. Ou eles conclamam a uma busca por novas formas, mas são frustrantemente reticentes na hora de entrar em detalhes sobre a cara que essas formas poderiam ter; ou são, na verdade, apelos para o retorno a alguma noção redefinida de partido, cujos contornos, em geral, tendem a ser deixados igualmente vagos.

Como Jasper Bernes e Joshua Clover observam em uma resenha da leitura que Badiou propõe sobre os protestos de 2011: “O chamado à organização foi ouvido com frequência durante a dissolução dos vários acampamentos do movimento Occupy aqui nos Estados Unidos, vindo de pensadores de esquerda tão diversos quanto Noam Chomsky, Doug Henwood e Jodi Dean. E “organizar-se” deve, em algum sentido, ser a coisa certa a se fazer, na medida em que esse é um termo tanto aparentemente autoevidente quanto amplo o bastante em sua falta de especificidade para abarcar qualquer coisa. Ele corre o risco de ser aquilo que Fredric Jameson chamou de “pseudoconceito”: o imperativo de “organizar” se resume a faça aquilo que faz com que você seja mais em vez de menos eficaz. Mas, sem qualquer clareza tática adicional, a palavra inevitavelmente acaba por retroceder em direção ao significado que costumava ter, cheirando a ativistas tristonhos tentando vender cópias do Socialist Worker. Diante dessa irrupção vasta e imprevisível que o livro de Badiou deseja registrar, o apelo à “organização” serve, por ora, como o refrão de uma canção paradoxal: essa nova política é fantástica, mas parece ter chegado a seu limite; precisamos… da velha política!

Tirar a organização desse estado pseudoconceitual e dissipar sua suposta sinonímia com a forma-partido são certamente dois objetivos aos quais este livro aspira. Fazer isso exige uma mudança substancial de perspectiva; com isso em mente, impus-me três princípios. O primeiro era que uma teoria da organização tinha de ser uma teoria do que a organização é antes de poder ser uma teoria do que ela deve ser. Em vez de começar com perguntas como “que tipo de organização se deve construir?” ou “qual é a forma organizacional correta?”, ela deveria primeiro tentar definir o que a organização política é em seus termos mais gerais, para que serve, o que pode e não pode ser.

Em vez de prescrever um determinado resultado, seria necessário começar especificando o mais precisamente possível as variáveis envolvidas no problema, mapeando as escolhas, os trade-offs e os limiares que determinam os pontos a partir dos quais diferentes soluções possíveis começam a divergir umas das outras. Algumas consequências importantes decorrem dessa abordagem. Ao pensar a organização como um domínio com relativa autonomia em relação a qualquer doutrina ou objetivo político específico, é mais provável que possamos levantar problemas que mantêm seu poder de interpelação independentemente de aqueles a quem são dirigidos se descreverem como leninistas, anarquistas, autonomistas, populistas, verticalistas ou horizontalistas. A questão da organização, portanto, deixa de ser uma arena para a reiteração infinita de posições previamente definidas e se torna, ao contrário, um canteiro de obras compartilhado no qual todos têm de lidar com o mesmo conjunto de problemas, mesmo que os abordem sob ângulos diferentes.

Mais ainda, evitar a abordagem prescritiva à questão da organização nos permite trazer à tona os pressupostos tácitos que normalmente a cercam: que ela admite apenas uma resposta, que existe uma única forma organizacional à qual todas as organizações deveriam se conformar ou mesmo uma única organização à qual todas as outras deveriam se deixar subsumir. Na verdade, é a própria ideia de que o problema deve ser pensado no nível de organizações individuais que é posta em dúvida. Se começamos nos perguntando o que a organização é, a primeira resposta que encontraremos é que ela se manifesta em formas variadas e graus variáveis. Isso significa, por sua vez, que devemos ser capazes de dar conta das relações que diferentes organizações estabelecem entre si, das relações que indivíduos não afiliados estabelecem entre eles e com as organizações existentes, bem como, finalmente, do sistema total que todas essas relações constituem.

Em outras palavras, não podemos conceber organizações isoladas umas das outras sem antes entender “organização” como algo que se diz da ecologia geral a que tais organizações pertencem. Isso muda o rumo da conversa: de perguntas do tipo “que forma todas as organizações devem ter?” ou “que tipo de organização deve englobar toda a ecologia?”, passamos a questões como “de que maneira diferentes organizações podem se complementar?”, “quais estratégias podem fazer o melhor proveito dos recursos e potencialidades disponíveis numa ecologia?”, “como melhorar a coordenação entre diferentes partes sem que isso implique necessariamente fazer tudo convergir numa única organização?”. Isso sugere, por fim, que já nos afastamos da sinonímia presumida entre “organização” e “partido”. Não é apenas que tenhamos deixado de supor o partido como o télos da organização, sua forma mais avançada e ponto no qual convergem todos os caminhos; “organização” agora passa a designar uma gama bem mais ampla de fenômenos, muitos dos quais não estão contidos em nenhuma organização singular, menos ainda num único tipo específico de organização.

Talvez possamos identificar a origem da tendência a reduzir “organização” a “partido” numa atitude mais elementar que reduz “organização” a “organização intencional” e esta, por sua vez, a um excepcionalismo antropocêntrico residual embutido no pensamento político, que nega à natureza poder de criação e desenvolvimento histórico e restringe à engenhosidade humana a capacidade de produzir o novo. Se foi um dia possível opor “organização” a “espontaneidade”, era precisamente no sentido de que se concebia a primeira como uma ruptura com aquilo que “vem naturalmente”: o que é irrefletido, mecanicamente determinado a acontecer, o que está inscrito na natureza ou em algum tipo de essência original. Como veremos no capítulo 4, mesmo quando se dá à espontaneidade um valor positivo, ela não chega a se livrar dessas associações.

Esse excepcionalismo é, no entanto, algo de que aprendemos a desconfiar – não só porque os avanços científicos ocorridos desde o século XIX nos dão motivos para questioná-lo, mas também, e sobretudo, por sua parcela de responsabilidade em criar as condições para a mudança climática antrópica descontrolada com que nos deparamos hoje. O segundo princípio que impus a mim mesmo foi, então, não fazer da organização política intencional um “império dentro de um império”, mas antes concebê-la como integrando e estando em continuidade fundamental com a “organização” no sentido mais amplo possível: a organização natural, se entendermos “natureza” num sentido spinozano.

Também essa escolha tem algumas consequências importantes. Uma delas diz respeito justamente à relação entre organização e espontaneidade. Se aquela está em toda parte, esta não pode ser entendida propriamente como sua ausência, mas sua emergência: ela designa a aparição e propagação de um padrão ou estrutura identificável, não importa o quão fraco ou passageiro. A bem dizer, não existe propriamente algo como a ausência de organização. Ou antes, tal como afirmo no capítulo 1, nada a que possamos nos referir de modo dotado de sentido pode ser adequadamente descrito como sendo “sem organização”. Isso também quer dizer que mesmo aqueles indivíduos que não são afiliados a nenhuma organização, ou aqueles movimentos que são em grande parte independentes de estruturas tradicionais, são organizados à sua própria maneira.

Outra consequência envolve a relação entre organização e auto-organização. Se consideramos que a natureza é auto-organizada, isso significa que a organização intencional deve ser vista como um caso particular de auto-organização, e não o inverso. (Se isso soa contraintuitivo, é porque as pessoas costumam usar “auto-organização” tanto nesse sentido amplo quanto num sentido mais restrito que se refere a um tipo específico de organização intencional que poderíamos chamar, para evitar confusão, de “autogestão”.) Segue daí também que o termo “organização política” deve abranger tanto formas de organização intencionais quanto não intencionais, e que todas as formas de organização humana devem ser entendidas como maneiras particulares de moldar dinâmicas e tendências comuns à auto-organização em geral, em vez de ilhas de exceção a que tais tendências e dinâmicas por algum motivo não se aplicariam.

Isso também significa que a organização pode e deve ser pensada para além das intenções, crenças e justificativas ideológicas conscientes dos agentes – outra razão pela qual podemos e devemos ser capazes de levantar problemas que se aplicam a práticas organizacionais de todos os tipos. Finalmente, retratar a organização política como um ramo de uma teoria mais geral da (auto-)organização nos permite buscar inspiração em outros campos do conhecimento que lidam com processos auto-organizados. Isso exige, em contrapartida, que procuremos tornar as conclusões a que chegamos compatíveis com as deles, o que não quer dizer que devamos nos submeter a eles cegamente, mas que precisamos encontrar explicações toda vez que essa compatibilidade não for possível. Com isso em mente, lancei mão aqui de campos tão díspares quanto a termodinâmica, a cibernética, a teoria das redes, a teoria da informação, a tectologia de Aleksandr Bogdanov, a filosofia da individuação de Gilbert Simondon, o pensamento de Baruch Spinoza, a análise institucional e o pós-estruturalismo.

Pode ser que essa tentativa de derivar parcialmente uma teoria da organização política de uma ideia mais geral de organização exponha o livro à acusação de formalismo ou excesso de abstração. Embora espere que fique claro que estou me apoiando na minha experiência pessoal e na literatura sobre movimentos sociais tanto quanto em textos teóricos, tal acusação é uma que, em última análise, aceito com tranquilidade. Este não é um livro sobre como se organizar, tema sobre o qual há vários bons textos, nem sobre qual estratégia seguir. Para responder a essas questões, deve-se necessariamente partir de um conjunto de premissas, e meu objetivo aqui é me concentrar nas premissas mais do que nas conclusões.

Em consequência, este é um livro sobre como pensar a respeito de organização e estratégia, e está menos preocupado em encontrar soluções do que em fornecer definições adequadas aos problemas. Essa abordagem me parece justificada por duas razões. A primeira é que é somente ao tentarmos formular a questão da organização fora de qualquer tradição política ou doutrina particular que podemos alcançar os problemas que são comuns a essas tradições e doutrinas e desenvolver uma linguagem que elas possam compartilhar. Para não ser apenas mais um verticalista ou horizontalista defendendo a própria posição, era preciso inventar alguma outra perspectiva para ocupar.

A segunda razão é que é só quando começamos a destrinchar as categorias que normalmente damos por ganhas que percebemos até que ponto nosso pensamento pode estar carregado de inconsistências: desejos e ideias incompatíveis, resquícios de hábitos ultrapassados, slogans e clichês vazios, associações falsas, dogmas não examinados e autoenganos deliberados. Distanciar-se de nossos esquemas pré-fabricados e buscar um nível mais alto de abstração a cada tanto pode funcionar como uma espécie de higiene mental – um exercício de revisão de nossos pressupostos e um esclarecimento das decisões teóricas que precisam ser tomadas.

Nada disso teria muita utilidade, no entanto, se não servisse também para elucidar decisões práticas, ajudando-nos a compreender as potencialidades, os riscos e trade-offs que elas envolvem. Afinal, mesmo que não haja uma maneira “correta” de se organizar em termos absolutos, ainda há escolhas melhores e piores a serem feitas aqui e agora. É essa perspectiva em primeira pessoa que muitas vezes falta às tentativas de traduzir para a política os discursos científicos e filosóficos sobre auto-organização. Isso ocorre porque a problemática da qual elas normalmente partem é a de limitar o âmbito de atuação dos agentes (o Estado, o partido, os sujeitos coletivos acima de um determinado tamanho, e assim por diante).

Fazer isso requer postular que a interferência de tais agentes é, na melhor das hipóteses, redundante e, na pior, prejudicial; o que essas leituras da auto-organização supõem é, no fim, que não apenas algum resultado ideal pode vir a acontecer sem que seja buscado ativamente, mas que a intervenção deliberada desses agentes está fadada a impedir aquele resultado ou produzir outro, muito pior. O problema é que só podemos garantir que esse seja necessariamente o caso se supomos o resultado em questão como sendo o equilíbrio para o qual um sistema social auto-organizado tende (como na escola austríaca de economia) ou o télos para o qual esse sistema progride ao longo do tempo (como alguns discursos ativistas sugerem). É só então que é possível fazer a distinção entre, por um lado, o processo auto-organizado como ele é “em si”, sem a interferência dos agentes; e, de outro, os efeitos daquilo que os agentes efetivamente fazem, que podem ou não ser os desejados.

Acontece que há três falhas óbvias nesse gesto. A primeira é epistemológica. Em sua pretensão de restringir a esfera do que os agentes podem saber e fazer ao “local”, esses discursos geralmente ignoram sua própria condição de observadores que não descrevem a sociedade de uma posição externa e neutra, mas de seu interior. Com isso, eles infringem exatamente os limites que pretendiam estabelecer, ocupando o mesmo ponto de vista da totalidade que denunciam como impossível.

Assim, por exemplo, numa analogia entre colônias de formigas e sociedades humanas, podemos argumentar que, “se uma formiga começasse a avaliar de alguma forma o estado geral de toda a colônia, o comportamento sofisticado pararia de fluir a partir de baixo e a lógica do formigueiro entraria em colapso”. Mas dizer isso não é apenas ignorar o fato de que (até onde sabemos) os humanos diferem das formigas na medida em que são capazes de formar suas próprias noções do que constitui a justiça e uma boa vida; é também ignorar que afirmações como “os indivíduos em uma sociedade devem se abster de avaliá-la como um todo” são, em si mesmas, avaliações globais da sociedade.

A segunda falha, então, está ligada às consequências práticas dessa falta de autorreflexividade. Se nos consideramos detentores de um conhecimento que estabelece limites legítimos às ações dos agentes em geral – mesmo que seja um conhecimento que, segundo nossas próprias premissas, nenhum agente poderia legitimamente ter –, estamos autorizados a tomar atitudes que, segundo nossas próprias premissas, nenhum agente deveria tomar. No neoliberalismo, isso se manifesta naquilo que Philip Mirowski descreveu como sua “dupla verdade”: o fato de seus defensores simultaneamente negarem que qualquer indivíduo possa processar todas as informações que circulam nos mercados e afirmarem sua própria capacidade de interpretar, projetar e intervir nesses mercados, ou pretenderem combater a intervenção estatal ao mesmo tempo que fazem pressão por todo tipo de ação por parte do Estado. No caso das interpretações ativistas do conceito de auto-organização, por outro lado, isso tende a se traduzir em uma forte repulsa a qualquer tentativa de pensar ou atuar além das fronteiras do “local” – termo, como veremos, dos mais ambíguos e escorregadios.

Isso nos leva à terceira falha, que é ontológica. A noção de uma auto-organização “ideal” em contraste com a qual as ações reais dos indivíduos poderiam ser medidas só faria sentido da perspectiva de um observador externo; desde o interior de um sistema, ninguém está realmente em condições de garantir que, “deixado por conta própria”, ele necessariamente se comportará dessa ou daquela maneira. “Auto-organização” não é uma realidade transcendente que existe à parte de nossas ações, como uma lógica cega que se desenvolve independentemente do que se faça ou como uma providência benigna que nossas melhores intenções só podem atrapalhar. É justamente por depender das ações dos agentes que dela participam que seu destino não pode ser determinado de antemão. A auto-organização é o efeito emergente daquilo que esses agentes fazem e nada mais. Isso inclui tanto decisões “locais” quanto esforços para influenciar o comportamento do sistema em uma escala mais ampla. Exatamente por esse motivo, não faz sentido que os agentes renunciem a agir em qualquer escala a não ser a mais ínfima de maneira a priori.

Meu terceiro princípio para este livro foi, portanto, que ele deveria fornecer uma descrição da auto-organização não como vista “de cima” – desde uma perspectiva supostamente objetiva –, mas tal como vista de dentro. Isto é, por agentes dotados de informações e capacidade de agir limitadas, para quem o futuro é desconhecido e aberto, e que desejam aumentar a probabilidade de alguns resultados em detrimento de outros sem jamais ter qualquer conhecimento seguro de qual é a melhor maneira de alcançar seus objetivos. Ao fazer isso, percebi que estava repetindo tanto o gesto que a cibernética de segunda ordem fez em relação à cibernética de primeira ordem quanto aquele que Lênin e Rosa Luxemburgo fizeram em relação à ortodoxia da Segunda Internacional.

Trocando em miúdos, esse gesto consiste em ressituar o observador no mundo sobre o qual uma observação é feita, expondo a falsidade de qualquer postura meramente contemplativa. Se não estamos fora do mundo que descrevemos, mas dentro ou junto dele, não apenas as descrições que fazemos são ações nesse mundo, mas nossas ações em geral têm efeitos sobre aquilo que é descrito. Na cibernética de segunda ordem, isso equivale a transformar o observador que descreve um sistema em objeto da descrição de outro observador, mostrando, assim, que todas as descrições são perspectivas parciais dentro de um mundo compartilhado.

Em Lênin e em Rosa Luxemburgo, o argumento consistia em dizer que, entendido dialeticamente, o materialismo histórico não era um prognóstico científico de como a história se desenrolaria independentemente daquilo que qualquer um fizesse, mas um instrumento para orientar as ações daqueles que fariam a história acontecer. No meu caso, isso significa afirmar que, uma vez que a auto-organização nada mais é do que o resultado emergente daquilo que nós (e nosso ambiente) fazemos, não faz sentido restringir nossa esfera de ação a priori em nome de um processo “espontâneo” de cujo resultado jamais poderíamos estar seguros. Na verdade, é precisamente por isso que a questão da organização importa, visto que ela se refere ao problema de agenciar, expandir, coordenar e empregar a capacidade coletiva de agir.

Há, sem dúvida, razões perfeitamente válidas para as pessoas terem se tornado tão receosas a respeito de ações e organizações superiores a certa escala que elas passaram a racionalizar essa desconfiança, construindo argumentos para provar que esse tipo de intervenção era supérfluo. A organização, como defendo no capítulo 1, é, historicamente e por sua própria natureza, um espaço de traumas, particularmente aqueles que envolvem os grandes partidos e regimes socialistas do século XX. Isso porque, ao acumular e focalizar a capacidade coletiva de agir sobre determinados pontos, a organização se abre também ao risco de ser apropriada por interesses particulares, num processo em que o poder de fazer se torna poder sobre os outros, a potentia (potência) se torna potestas (poder). Reduzir a organização a isso, contudo, equivale a pensá-la exclusivamente do ponto de vista de seu excesso e ignorar as implicações de sua falta.

A organização não é apenas um perigo, mas uma condição de possibilidade: aquilo que dá a cada indivíduo a chance de expandir sua limitada capacidade de agir ao juntar esforços e recursos com outros, constituindo uma capacidade coletiva de agir e estendendo a duração desta no tempo. Recusar a organização em si seria o mesmo que recusar essa possibilidade, o que não faz sentido. Mas e quanto a circunscrever a organização a uma escala específica? Em vez de formular esse problema de maneira abstrata, eu o submeto ao teste do desafio mais complexo com que a ação política se confronta hoje: a crise climática.

A perspectiva de uma catástrofe ambiental em escala planetária faz com que tanto a construção de uma única força coletiva global quanto a esperança de que os efeitos agregados de inúmeras ações locais acabem se transformando em uma solução pareçam respostas igualmente improváveis. Para enfrentar um problema desse tamanho e complexidade, a alternativa mais plausível parece ser algum tipo de ação distribuída que combine diferentes níveis e escalas de organização. Essa alternativa certamente não oferece salvaguardas absolutas contra a ameaça da potestas, nem garantias de sucesso; a questão é se temos outra opção a não ser correr esse tipo de risco.

Se a ideia de que seria possível descartar a questão da organização em definitivo surge de um mal-entendido sobre sua dupla natureza de pharmakon – veneno e remédio, perigo e condição de possibilidade ao mesmo tempo –, a concepção de que o problema poderia ser resolvido de uma vez por todas deriva de outro equívoco. Trata-se do pressuposto de que a questão da organização consiste na busca por uma forma organizacional ideal que possa ser universalmente replicada ou que deva subsumir todas as demais. No capítulo 2, contesto essa suposição argumentando que a organização deve ser pensada mais em termos de forças do que de formas. Como o funcionamento efetivo de uma forma é determinado pelo equilíbrio das forças que atuam sobre ela, o objeto concreto da questão da organização consiste em administrar a tensão entre as diferentes forças que constituem um sujeito coletivo, qualquer que seja sua forma: as forças que vêm de seus diferentes componentes tanto quanto aquelas que vêm do ambiente a seu redor, as tendências centrípetas e centrífugas em seu interior, o endurecimento da identidade coletiva e sua abertura ao mundo, a inércia do hábito e a receptividade à novidade… Visto que essas forças e as relações que elas estabelecem mudam com o tempo, administrá-las depende de um esforço contínuo. É por isso que nenhuma forma por si só pode ser uma garantia de eficácia ou de proteção permanente contra riscos.

Se concebemos a questão da organização nesses termos, é mais fácil entender por que, há tanto tempo, tem sido tão difícil pensá-la. Durante décadas, os debates no interior da esquerda tenderam a apresentar pares conceituais como horizontalidade e verticalidade, diversidade e unidade, centralização e descentralização, micropolítica e macropolítica, como disjunções exclusivas: ou uma coisa ou outra. Dado que é justamente entre qualidades como essas que a organização deve estabelecer uma mediação, a organização como questão concreta não pode deixar de desaparecer quando essa mediação é tornada impossível. Através de um diálogo com diferentes usos do conceito de melancolia de esquerda, sugiro que a fonte desse dualismo paralisante reside no fato de que, pelo menos desde os anos 1980, a esquerda esteve cindida por duas melancolias diferentes, presas numa oposição unilateral uma à outra. Esse impasse pode, no entanto, estar finalmente em vias de dissolução nos dias de hoje.

O capítulo 3 volta ainda mais longe no tempo para traçar as linhas gerais das transformações por que a ideia de revolução passou do século XVIII até o presente. O objetivo aqui é duplo. Por um lado, pretendo descrever as circunstâncias em que alguns aspectos fundamentais de como essa ideia foi entendida até meados do século XX se tornaram estranhos para nós. É difícil encontrar hoje quem defenda um determinismo histórico forte, a existência de uma correspondência necessária entre estrutura social e subjetivação política, ou uma fé irrestrita nos poderes demiúrgicos de um sujeito revolucionário. Por si só, isso não vem a ser um problema, e as noções que tomaram o lugar das crenças perdidas – tendência, composição, complexidade – são orientações vitais para o pensamento político hoje.

No entanto, também é possível ver nas respostas contemporâneas à crise da ideia de revolução uma evasão sistemática da dimensão organizacional: a maioria dos discursos sobre transformação social hoje parece sofrer de uma incapacidade de afirmar ao mesmo tempo a possibilidade de uma mudança sistêmica e a questão da sua organização. Assim, ou o próprio termo “revolução” desaparece por completo, ou a palavra passa a ser associada a modificações em pequena escala que no passado seriam vistas, no máximo, como sendo partes de uma revolução. Quando pensadores ou movimentos levantam novamente a perspectiva de mudança sistêmica, por outro lado, parece ser às custas de tornar a organização impensável. O paradoxo, então, é que parecemos negar a nós mesmos os meios com os quais pensar a agência coletiva organizada justamente no momento em que, tendo perdido a fé na necessidade histórica e abraçado a contingência, mais precisaríamos dela.

Ou talvez não tenhamos abandonado o determinismo histórico por completo, mas apenas trocado sua forma positivista do século XIX por teleologias mais suaves, expressas em termos condicionais? Isso é o que o capítulo 4 sugere ao examinar a fundo dois conceitos geralmente mobilizados contra a questão da organização e qualquer tentativa de pensá-la: espontaneidade e auto-organização. É claro que é possível afirmar que eventos determinados podem ocorrer de maneira “espontânea” independentemente – e talvez até mesmo apesar – de qualquer esforço organizado para produzi-los. A pergunta que precisamos fazer, no entanto, é se é possível garantir que eles necessariamente o farão. Isso, eu afirmo, nem o conceito de “espontaneidade” nem o de “auto-organização” podem lograr sem recorrer a algum tipo de teleologia que projete os valores de quem os emprega sobre o mundo.

Uma investigação mais detalhada das diferentes tentativas de incorporar a auto-organização ao pensamento político, de Hayek a Hardt e Negri, indica que esse gesto serve tanto para disfarçar a natureza política da própria intervenção (representando-a como uma necessidade) quanto para evitar o problema de como organizá-la de maneira efetiva (retratando-o como desnecessário). Não se trata, porém, de descartar a noção de auto-organização social, mas de reenquadrá-la a partir do único ponto de vista a partir do qual podemos experimentá-la: de dentro. Nessa perspectiva, ela não pode ser separada daquilo que nós e os outros fazemos e, portanto, não exclui, mas antes demanda uma política que se implique subjetivamente: uma política na primeira pessoa do plural ou uma política com o sujeito dentro.

Diante disso, os esforços para fazer a questão da organização desaparecer como que por decreto podem passar a ser vistos como uma reação exagerada aos traumas do século XX. O antídoto para as fantasias de onipotência que assombram a tradição revolucionária não pode ser simplesmente renunciar ao nosso poder de influenciar o curso dos acontecimentos na esperança de que a história ou a natureza estarão do nosso lado. Ele deve consistir, ao contrário, em situar os sujeitos políticos dentro de um mundo habitado por diferentes perspectivas e agentes conectados entre si através de complexos circuitos causais que ultrapassam suas capacidades de cálculo. Em outras palavras, deve consistir em conceber a ação política ecologicamente.

O capítulo 5 começa, por isso, com uma discussão do conceito de ecologia organizacional. Entre outras coisas, ele aponta que não é possível aplicar a uma ecologia a mesma lógica que se aplica a um espaço organizacional com fronteiras definidas, como um partido ou uma assembleia; é na impossibilidade de dar esse salto que os limites do horizontalismo se tornam evidentes. Para explicar a lógica segundo a qual opera uma ecologia, apresento nos capítulos 5 e 6 os conceitos de liderança distribuída, funções-vanguarda (que não devem ser confundidas com seu equivalente na teoria marxista), plataformas e núcleos organizativos.

Também discuto de que maneira uma ecologia pode, na ausência de quaisquer mecanismos de responsabilização formal, exercer algum grau de controle sobre os elementos que a compõem. Por fim, aplico essa abordagem ecológica à questão dos partidos (como devem eles se relacionar com uma ecologia e que papel podem desempenhar nela?) e da estratégia (como uma ecologia pode desenvolver suas próprias estratégias e o que está implicado na ideia de uma “diversidade de estratégias”?).

O capítulo 7 mergulha no debate corrente sobre o populismo para defender que o que há de mais relevante nessa discussão não é o populismo enquanto tal, mas um problema que ele ajudou a recolocar em pauta. Chamei-o de problema da aptidão [fitness]; ele se refere às qualidades que um projeto político deve ter para reunir apoio e produzir mudanças dentro de uma determinada conjuntura, em vez de simplesmente demarcar uma posição que não tem nem alcance amplo nem qualquer aplicabilidade imediata. Mesmo que se discorde da maneira como o chamado “populismo de esquerda” pretendeu resolvê-lo – e parte do problema é, sem dúvida, certa tendência a tratar tal solução como uma espécie de receita universal –, esse é um tipo de pergunta que segue sendo preciso fazer. Apoiando-me em Simondon, em Paulo Freire e na Teologia da Libertação, extraio algumas das consequências desse problema e defendo que ele não apenas é central para a compreensão do papel da liderança e da pedagogia na política, mas também o único ponto a partir do qual é possível atribuir um sentido concreto à noção de radicalidade.

A ideia deste projeto está comigo há algum tempo – e, durante grande parte desse tempo, amigos o conheceram pelo nome (parcialmente) jocoso de “leninismo em rede”. Lembro-me de ter usado esse chiste pela primeira vez durante uma sessão da conferência Immaterial Labour, Multitudes and New Social Subjects, ocorrida em 2006 na Universidade de Cambridge. Ele despertou interesse imediato, embora ninguém soubesse exatamente o que queria dizer na prática. Eu também não sabia, mas a ideia básica era mais ou menos a seguinte. Os “horizontalistas” haviam vencido o argumento ontológico contra os “verticalistas”: as redes estavam, de fato, por toda parte, inclusive dentro e ao redor dos velhos partidos de vanguarda, e muito da metafísica que justificava estes últimos agora parecia canhestra e obsoleta.

E, no entanto, algo estava errado. As redes deveriam ser espaços libertadores, de abundância e produtividade sem fim, de cuja produção espontânea se podia esperar soluções para problemas de todos os tipos. Mas, naqueles dias finais do movimento altermundista, sua produtividade estava caindo a olhos vistos. Tornava-se cada vez mais claro que essas redes eram compostas de nós locais com uma capacidade cada vez mais limitada de se engajar em qualquer tipo de ação que não fossem os protestos contra reuniões de cúpula ou os Fóruns Sociais, nos quais recursos locais escassos de diferentes lugares podiam ser reunidos numa breve demonstração de força. Quando se chegava àqueles eventos, notava-se rapidamente que havia pouco mais a coordenar que não os próprios eventos, visto que a capacidade de executar qualquer coisa fora deles era muito pequena.

Mudar a quantidade e a qualidade daquilo que os nós locais da rede podiam adicionar a ela (seu input) aparentava exigir modalidades de ação política – organização comunitária e laboral, construção de uma base local – que muitos no campo “horizontalista” haviam declarado ultrapassadas e rejeitado como “leninistas”. Mas aquelas redes também haviam se mostrado zelosamente vigilantes contra quaisquer desvios em relação a uma certa identidade “horizontalista” e eram frequentemente hostis a ideias novas e à iniciativa política. “Leninismo em rede” foi o nome deliberadamente provocador que escolhi para designar o problema e aquilo que parecia então ser sua solução óbvia: essas redes só passariam a render o tanto que delas se esperava se os inputs locais crescessem em organização e capacidade de produzir efeitos.

Mesmo que, no fim das contas, eu tenha abandonado o nome “leninismo em rede” por temer que a provocação afastasse muitos daqueles com quem eu queria ter essa conversa, a ideia de falar da auto-organização vista de dentro já estava contida em germe ali. Assim como já estava a intenção de escapar do pensamento binário tanto na forma quanto no conteúdo. Eu queria mostrar que não só era possível ser crítico do horizontalismo sem ter que se tornar um verticalista, como era necessário pensar algumas das questões formuladas por esta segunda tradição no interior da ontologia pressuposta pela primeira. Ainda mais: que era possível levar a sério questões (às vezes aparentemente contraditórias) propostas por ambas as tradições sem precisar escolher entre elas, usando-as, em vez disso, para construir problemas mais ricos, em que oposições binárias de tipo ou/ou eram substituídas por díades de mais-ou-menos. Como o objeto dessas díades são as relações existentes entre forças reais, elas suspendem toda e qualquer promessa de soluções mágicas ou de que possamos resolver os problemas de uma vez por todas, e oferecem, em vez disso, a compreensão sem ilusões de que fazer as coisas funcionarem exige trabalho. Se existe algo para além da escolha entre horizontalismo e verticalismo, é isso.

*Rodrigo Nunes é professor de teoria política na University of Essex, Reino Unido.

Referência

Rodrigo Nunes. Nem vertical nem horizontal: uma teoria da organização política. Tradução: Raquel Azevedo. São Paulo, Ubu, 2023, 384 págs.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA