Por REMY J. FONTANA*

Implicações políticas de uma ambivalência semântica.

“The pleasure of hating, like a poisonous mineral, eats away at the core of religion, turning it into fury and intolerance; it makes patriotism an excuse to carry fire, pestilence… it leaves nothing to virtue but the spirit of censorship and a narrow, jealous and inquisitorial vigilance over the actions and motives of others”.[i] (William Hazlitt,1826).

“Us (Us, us, us, us, us) and them (Them, them, them, them) / And after all we’re only ordinary men … / “Haven’t you heard it’s a battle of words?”… / It was only a difference of opinion” (Pink Floyd, Us and Them, 1973).

1.

As duas epígrafes, cada uma a seu tempo e modo, apontam para questões de nosso próprio tempo, em que “os outros” estão em pauta, seja pela perspectiva de que afinal somos todos “homens comuns”, como nos diz Waters, seja porque, como escreveu Hazlitt, temos um (lamentável) prazer de odiar os outros.

Ambos constatam a irracionalidade que preside tais condutas e deploram seus múltiplos efeitos tóxicos sobre uma pauta de convivência civilizada. Enquanto o músico nutre alguma esperança, um tanto lírica, já que destas “batalhas de palavras” resultam apenas uma “diferença de opinião”, o ensaísta inglês mantém-se cético quanto a superar tais sentimentos de animosidade ou atitudes de hostilidade. Para Hazlitt temos sempre uma quantidade supérflua de bile no fígado, e sempre queremos um objeto sobre o qual derramá-la.

Rogers Waters, entretanto, incorpora uma dimensão crítica à letra da música, observando que o primeiro verso é sobre ir para a guerra e como na linha de frente não há a menor chance de se comunicar uns com os outros, porque alguém decidiu que não era para fazê-lo. Critica as narrativas peremptórias em tempos de guerra, em que vidas se perdem em mortes sem sentido. O segundo verso é sobre liberdades civis, racismo e preconceito de cor. O último é sobre passar por um mendigo sem ajudá-lo.

A contraposição binária de nós e eles é uma narrativa incontornável nos tempos de guerra, mas que avança para outros tempos, quando ocorre uma polarização política-ideológica entre estados-nações, ou no interior de uma mesma nação. As armas e/ou os discursos de ódio são, respectivamente, os meios usuais destes embates. Destes entreveros, “na luta do Bem contra o Mal,” na certeira e trágica expressão de Eduardo Galeano, é “sempre o povo que contribui com os mortos”.

Embora seja hoje um dos fenômenos mais pervasivos a dilacerar diferentes sociedades, a contraposição entre nós e eles tem uma longa genealogia, comporta diversos âmbitos de análise e se efetiva pela ocorrência de múltiplos processos. Pode ser apresentada em termos sociais, políticos, morais ou religiosos, ou numa combinação destas instâncias, mas sua expressão usual se dá pela violência discursiva no plano político.

Esta problemática não deve ser pensada em termos abstratos, mas por referência à ações; serve tanto para justificar o que aconteceu no passado, como pode preparar as bases para futuras ações. A caracterização deste processo de coordenação entre aliados, ou entre inimigos, se desenvolve em função de situações, e de acordo com os recursos culturais providos pela linguagem.

Os vários elementos destes tipos de discursos, particularmente nós e eles, posicionam-se então ao longo dos eixos espaciais, temporais e valorativos. Esta polarização pode ser evidenciada seja pelas estruturas sintáticas ou pelas escolhas léxicas de um dado enunciado.

No sentido primordial trata-se de como os humanos dividem e categorizam a si próprios, agrupam-se diferentemente em raças, etnicidades, classes, nacionalidades. Destas configurações resultam efeitos positivos e negativos, que se alternam conforme arranjos societários, fases históricas e conjunturas político-ideológicas.

Grupos assim constituídos produzem seus sistemas de crenças e certezas, e de estereótipos e preconceitos. Com base neles definem suas ações e comportamentos.

Dentro dos grupos, ou associados a outros com os quais tem afinidades ou confiam, podem se estabelecer trocas mercantis, de ideias, sentimentos, emoções – mesmo que seja entre estrangeiros. Neste caso há uma perspectiva de inclusão. No caso contrário, aqueles que não compartilham de uma dada cultura, “são de outro tipo,” e não podem participar de uma dada sociedade. Instaura-se, desta forma, a possibilidade de uma relação de nós e eles, através de estigmas. Grupos estigmatizados são recipientes de toda sorte de abusos, de violências físicas e psicológicas.

Uma referência à Carl Schmitt, teórico político e jurista alemão conservador e autoritário, sintomaticamente próximo ao nazismo, pode ser de alguma utilidade aqui. Em seu livro de 1932, O conceito do político, define que o “político” é o âmbito da incontornável e perene propensão das coletividades humanas de identificar os “outros” como “inimigos,” como encarnações do “diferente e estranho” quanto aos modos de vida, que os levam a combates mortais como possibilidade constante e realidade frequente.

Em sua crítica e refutação aos princípios do Iluminismo e do liberalismo, a política aparece como uma distinção entre amigos e inimigos (embora tal distinção seja mais uma ênfase retórica do que uma elaboração conceitual consistente). Sua insistência de que o recurso a esferas transcendentais e extra-racionais são necessárias para fundamentar política e moralmente a autoridade parece ter ressonância na atualidade.

Alguns, pela ênfase de Schmitt em considerações morais e teológicas, preferem vê-lo como um teólogo político, na medida que concebe a história e a política como um campo de luta permeada pela providência divina. É certo que os pastores, evangélicos, neopentecostais e outros tais, empreendedores que batizaram suas empresas de igreja, onde vendem Cristo a varejo, mais notáveis ou mais propriamente notórios que cercam o ex-capitão que nos (des)governa, estão a uma distância incomensurável do teórico alemão em termos de elaboração, mas as remissões “ao deus acima de tudo” e similares estão ali, visíveis a olho nu e ferindo os ouvidos com alarmante estridência.

Talvez isto ajude explicar o que motiva grupos bolsonaristas, e o que os mantém unidos em seu fanatismo, em sua fé, por definição irracional, a agir com base nas sandices proferidas por seu líder. Para este, muito provavelmente por esperteza e cinismo, e para os que o tem como enviado pela providência divina, em sua santa ignorância, O Estado, a autoridade e os vínculos civis encontram fundamentação na teologia, não dependem, pois, de pactos ou contratos ou constituições, mas da revelação e da vontade de Deus (nesta altura do bolsonarismo, possivelmente já de saco cheio, desejoso de abrir mão de sua cidadania verde-amarela).

Não deixa de ser preocupante um certo paralelo de nossa crise social e política – que alguns encaram como uma possível antessala de guerra civil-, com a derrocada da República de Weimar, na antevéspera da ascensão de Hitler ao poder. Lá, como cá, não faltaram antes, como não faltam agora, vozes querendo conferir autoridade e legitimidade ao governante às expensas do espírito e da letra constitucionais. Mas aqui, dizem os incautos (e os interesseiros, condescendentes ou coniventes), as instituições estão funcionando e a democracia está consolidada.

2.

Nas últimas décadas muitas situações, a nível internacional ou no interior das nações, não sem dramaticidade, reatualizaram estes processos de exclusão, preconceitos, racismo e xenofobia. Pouco tem sido feito, no entanto, afora eventos culturais, pesquisas acadêmicas ou fóruns científicos para coibir tais deletérias manifestações. Vale destacar, a este propósito, a exposição “Nós e eles – do preconceito ao racismo”, promovida pela UNESCO, entre 2017 e 2018, no Musée de l’Homme, em Paris.

Uma rara abordagem contracorrente, que introduz o conceito praticamente desconhecido de xenofilia, dada a inexistência de sua prática, encontra-se em livro recém-lançado, de Will Buckingham, Hello Stranger: How We Find Connection in a Disconnected World (Granta, 2021), que trata da complexidade de nossos relacionamentos com os estrangeiros, e como podemos nos tornar melhores ao lhes dar boas-vindas, dando-lhes acesso às nossas vidas.

Entre outras obras que tratam do tema, há uma peça de 1972, de David Campton,“Nós e eles.” Nela o dramaturgo expõe com argúcia, de forma breve e quase didática a dinâmica dos estranhamentos, desconfianças e conflitos embutidos em tais relacionamentos. É bem provável que Roger Waters, do Pink Floyd, se baseou ou se inspirou em Campton, que um ano antes, em sua peça, com o mesmo título, colocou no centro de seu texto um “muro” (The Wall), que, sintomaticamente, se tornaria em 1979 o título da notável opera-rock da banda.

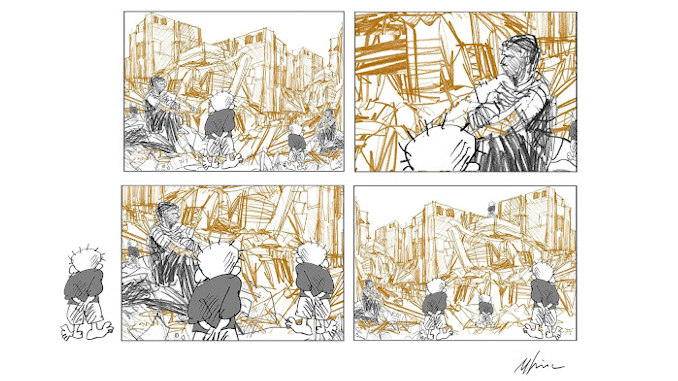

Em Nós e eles, de Campton, dois grupos, um vindo do Leste, o outro do Oeste, andam em busca de um lugar para se estabelecer. Assim que o encontram, entram em acordo para traçar uma linha divisória demarcando territórios. Tempos depois a linha torna-se uma cerca, logo adiante um muro, que cresce continuamente até o ponto que nenhum lado sabe o que o outro anda fazendo, o que os deixa mutuamente, primeiros curiosos, depois apreensivos. Destes sentimentos avançam para a desconfiança, daí para o medo, cada qual acreditando que o outro está tramando algo contra ele. Quando o medo toma conta, ambos lados, sem mesmo perceber, começam a fazer preparativos para um conflito, até que este acaba inevitavelmente ocorrendo.

No final, os poucos que sobrevivem, constatando a destruição que causaram uns aos outros, chegam à conclusão de que a culpa foi do muro.

Recomendaria o bom senso não culpar o muro, por estar lá; somente as pessoas com suas obsessões por muros, e medos do desconhecido, suspeitosos do diferente, deveriam ser responsabilizadas pela mútua paranoia de destruição.

Na ausência de uma condição básica de “confiança”, para instituir governos ou para permitir a convivência pacífica entre povos, resta-nos a obsessão com o outro lado do muro. Há eventualmente fundamentos em tais desconfianças, mas há também, não sem certa ironia, o fato de que com muros ou sem muros, na maioria das vezes a desconfiança no outro é criada no interior de nossa própria imaginação, num transtorno paranoide; ou, em casos mais lamentáveis, induzidos pela manipulação de poderosos, em busca de mais poder, seja para consolidá-lo, seja para estabelecer hegemonias incontrastáveis.

A polarização contida na fórmula tem sido um campo de estudo linguístico, onde são exploradas conexões entre linguagem, preconceito, poder e ideologia. Tanto como aparecem nas dimensões institucionais de uma sala de aula, nos textos jornalísticos, nos noticiários e entrevistas de televisão, nos textos estratégicos no interior das organizações, nos discursos e linguagem médicas, como ficaram evidenciadas na pandemia do Covid-19, e não menos importante, pela sua corrosiva disseminação, na linguagem popular, hoje amplificada pelas redes sociais.

Em todos os casos trata-se de um uso funcional da linguagem, com particular incidência na esfera política, para delinear um campo, nós, contra outro, eles, e respectivas posições, incluindo ou excluindo certos grupos, por referência a um centro enunciador, que pode incluir o status social, a localização, o tempo presente de quem fala.

Alguns atores políticos ou sociais ficam na posição de impor fronteiras demarcando territórios nós e eles, num evidente recurso manipulativo.

Manipulação aqui entendida como uma forma de abuso de poder social, controle cognitivo da mente e interação discursiva. Manipulação social é definida como dominação ilegítima, por referência a desigualdade social; cognitivamente, manipulação como controle da mente envolve a interferência nos processos de compreensão, a formação de modelos mentais tendenciosos e representações sociais, como conhecimento e ideologias; discursivamente, manipulação geralmente envolve as formas e formatos usuais do discurso ideológico, como enfatizando Nossas coisas boas e As coisas ruins deles (T.A. Vandijk,2006).

Estes processos se organizam em torno de alguns eixos: um tem que ver com o lugar ou localização geopolítica de onde se faz o discurso; outro, com suas referências históricas, e um terceiro, por relação aos valores e ideologias.

Para aumentar a credibilidade de um discurso político em tais contextos polarizados, em que a manipulação é recorrente, faz-se uso de enunciados assertivos, peremptórios, aparentemente percebidos como lógicos, legítimos e esperados, no entanto difíceis de verificação quanto a veracidade no momento em que são proferidos.

Somando-se a estas asserções, um político pode vangloriar-se de suas performances e ações, enquanto culpabiliza o adversário por um determinado estado de coisas, ou realçando sua falta de caráter moral.

Nestas condições não resta incomum a abertura de portas para “realidades alternativas”, onde muitas vidas alienam-se na busca de consolo para suas desventuras, e nas (vãs) esperanças de um outro futuro.

Feita esta operação, específicos grupos podem se organizar de forma a refletir uma identidade assim construída. Desta maneira pode-se aumentar a solidariedade entre os participantes de um campo, ao mesmo tempo que se cria aversão ao outro.

3.

A virulência com que este par se apresenta hoje, seja ao nível dos discursos e falas em âmbitos coletivos e públicos, seja na prática sociopolítica, adquire formas de hiperpartidarização; de linguagem abusiva; de artimanhas e falsidades para comprometer a vontade das urnas, animando confrontos mais ou menos violentos quanto a acatar ou recusar seus resultados; gera um apoio cego ou uma crítica radical aos governos instituídos; nada disso, porém é exclusivo dos tempos atuais. São fenômenos recorrentes na história, ganham atualidade e intensidade em condições de crise geral dos sistemas que regem as sociedades, com modulações nos planos econômico, político, cultural ou religioso.

Conviria, então, preliminarmente, não colocar esta questão em termos abstratos ou universalistas referindo-a a qualquer contexto, lugar ou situação. Não nos basta remetê-la ao âmbito do puro conhecimento filosófico ou político, ou ao da metafísica dos costumes; coloca-se a necessidade da crítica destes últimos e, só então, trazendo-os de volta ao conhecimento comum, aplicá-los na prática. Por sua vez, as sociedades não se equacionam nem definem os termos pelas quais funcionam apenas pela racionalidade ou moralidade comuns, pois estas tanto podem ser confusas quanto pervertidas, respectivamente.

Entretanto, se hoje predominam suas manifestações disruptivas, a fórmula nós e eles e sua prática, antes de ser impugnada como um mal absoluto, a merecer o repúdio dos bem-intencionados, dos tolerantes, dos pacifistas ou democratas, convém considerá-la em termos históricos, situá-la então em diferentes contextos sociais e conjunturas políticas. Como veremos, este fenômeno não pode, nem deve ser reconhecido só em sua negatividade, como uma cunha a separar irremissivelmente agregados sociais, indispô-los uns com os outros em graus de animosidade variáveis, quando não abertamente belicosos.

“Nós e eles”, é ainda uma fórmula que sugere uma adição, uma cooperação entre uns e outros, uma somatória de esforços para uma determinada ação, um empreendimento comum, embora em seu uso corrente prevaleça o sentido de estranhamento entre dois grupos, potencialmente em conflito.

Neste último sentido talvez fosse mais apropriado o uso da fórmula “nós ou eles”, “nós e os outros”, em que a contraposição fica evidente e a exclusão, mútua, explícita em sua crueza confrontacional iminente.

O outro, da perspectiva de cada um dos lados, quando esta configuração adquire certa radicalidade, fica reduzido a um objeto, despojado de suas prerrogativas morais, diminuído ou anulado em sua humanidade, e então não pode ser tolerado, admitido como membro legitimo de uma comunidade, reconhecido em sua dignidade, devendo ser derrotado, banido ou eliminado.

Afinal, o “inferno são os outros”, como escreveu Sartre; em sua peça os atores, em vez de ver nos outros o imperativo de uma relação social para construir sua própria identidade, para conhecer-se a si próprios, agem como carrascos uns dos outros. Também pode ser uma forma de nos eximirmos de responsabilidades, de assumirmos nossa própria liberdade, de não reconhecermos a sombra do que é inaceitável em nós, projetando-a nos outros (Jung).

Desta maneira, como Dante, que não enviou apenas pecadores para o inferno, ao subscrevermos a tese, e levá-la à prática, de que a “culpa” é sempre dos outros, podemos fazer como ele mandando desafetos, adversários políticos, os de outra “raça”, credo ou civilização para as terrificantes profundezas onde habitam os demônios mais endiabrados.

É para onde deveriam ir, segundo os cânones da “boa sociedade” (tal como esta expressão tem sido utilizada pelos ultraconservadores), todos que tem um “defeito de cor”, uma língua ou sotaque errados, uma origem distante de suas paróquias, os que comem o que parece intragavelmente nojento, os que tem hábitos não sancionados ou valores não reconhecidos pelo exclusivismo presunçoso das formas de vida dos “cidadãos de bem” daquela sociedade.

Estabelecem-se assim os cercos e as cercas, assediando e sufocando uns e se isolando e se protegendo dos outros. Não faltam coreografias nem cantos ou orações nestes embalos a favor dos deuses de um dado lado, nem a exaltar a cultura deste enquanto se denigre a do outro e se denunciam suas heréticas crenças.

Para alguns a autonomia é uma prerrogativa que parece inerente a sua própria natureza, enquanto a outros a heteronomia estaria colada a sua pele ancestral. Os primeiros estão habilitados a se orientar por regras próprias quanto à conduta moral e à organização jurídica, enquanto aos segundos só lhes cabem bem a submissão aos sistemas políticos, dogmas religiosos e valores e princípios que lhes são impostos.

No primeiro caso tem-se a fórmula grega: a lei somos nós (nossa lei), correspondendo a uma sociedade autônoma (lei como nossa criação); no segundo caso, tem-se a fórmula europeia ocidental (séc. XI): a lei são eles (leis dadas de fora), correspondendo a uma sociedade heterônoma.

Se o inferno são os outros, no plano individual, os bárbaros são os outros, no plano da história. Nesta toada civilização ou barbárie torna-se uma contradança em que os protagonistas trocam de papéis e movimentos, ora graciosos ora desajeitados, numa sucessão de guerra e paz, de horrores assombrosos e de espetaculares conquistas.

4.

Neste mundo interligado, tornado próximo, seja pela metáfora-piada de que um espirro no Oriente resfria alguém no Ocidente, e vice-e-versa; seja pelo conceito ambíguo da economia política, ou geopolítica, de “globalização” e de outros tantos processos de simultaneidade mundial, um dos mais preocupantes fenômenos, um dos de maior risco se remete à fórmula Nós e eles, Nós e os outros, pelo potencial de xenofobia que comporta.

É um tanto paradoxal que, com a universalização da interdependência dos povos quanto às necessidades e aos meios de satisfazê-las, as asserções sobre identidades diferenciais por discursos excludentes têm levado a intransigências e xenofobia.

Dividir o mundo desta maneira, tensioná-lo ao grau de polarização, é uma preliminar do lançamento de bombas nos “outros”, que parece fazer parte da paisagem humana-social-econômica e ecológica, mais ou menos devastada, dos dias de hoje.

Nós e eles se expressam em escalas diversas, de agrupamentos familiares aos partidos políticos, das nações aos blocos disputando hegemonias mundiais. Encontramos neles elementos comuns de estranhamento, desconfiança, estigma, preconceitos, não reconhecimento do outro, desqualificação para interlocução; relações de independência e subalternidade, de autonomia e heteronomia; imposições de prepotência e arbítrio, de cultura senhorial e vassalagem, de formas autoritárias de domínio político, de violência e impunidade e, não menos ameaçadora, de intimidação de que “ou está com nós ou contra nós”.

Há, no entanto, que qualificar esta intransigência, que parece nivelar os dois lados, como se ambos, ou buscassem os mesmos fins, se orientassem igualmente em promover o bem, o belo, o verdadeiro, a liberdade, a justiça, os direitos, ou fossem da mesma forma negadores de tais elevadas disposições.

Trata-se, porém, de não-equivalentes.

Veja-se como o poder e a desigualdade podem ser construídos ou mantidos através do uso da linguagem, em decorrência do poder assimétrico que dispõe diferentes atores sociais. Estes podem, em seus discursos, construir diferentes narrativas em torno de eventos e processos que impactam fortemente a opinião pública, gerando sérias ou danosas consequências.

Consideremos exemplos de continuadas “controvérsias” em nosso país: se 1964 foi um golpe ou uma revolução; se o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ao seguir os trâmites legais, consagrou o mecanismo institucional para defenestrar governantes, ou foi utilizado como mecanismo espúrio que o desacreditou, tentando mascarar um reles golpe político; se a eleição de Bolsonaro significou uma renovação da política ou seu exato e enfático contrário, sua degradação; se tal governante é um “mito”, ou uma grotesca caricatura de um político vulgar e vil criatura.

Não incidentalmente são destas contraposições discursivas, destas narrativas em disputa que tem se nutrido a polarização política, o nós contra eles, com a carga emocional que carrega, arrastando a débil consciência política de multidões, instigando umas ao irracionalismo que as faz demandar um novo autoritarismo, enquanto outras, entre perplexas e impotentes esboçam alguma resistência, ou tentam agregar forças em torno de algum compromisso ou projeto democrático-civilizatório.

Se ambos os lados invocam suas razões, reivindicam suas prerrogativas ou forçam o avanço de seus interesses e projetos, há que os distinguir pelos critérios do conhecimento acumulado e das práticas históricas civilizatórias. Os critérios de legitimação e de credibilidade podem estar em disputa, mas há parâmetros para validá-los, consagrados pelo grau de civilização em que nos encontramos.

Um lado cuja baliza maior é o irracionalismo, cujo projeto político é um desabrido autoritarismo e cuja moralidade se escora num fanatismo religioso, não pode reivindicar equivalência com o lado que se lhe contrapõe.

Como escreve Sérgio Rodrigues, “A turma A representa civilização, democracia, humanismo, arte, ciência, ecologia, prazer, tolerância, papo reto, integridade, elegância, saúde, humor e pele cheirando a sabonete de lavanda depois do banho. A turma B defende barbárie, autoritarismo, obscurantismo, filistinismo, irracionalidade, destruição ambiental, repressão, intolerância, mentira, cara de pau, cafonice, doença, furúnculo no olho e miasmas flatulentos”.

É fato que os desvarios da turma B, já foram subscritos, e ainda o são, por amplas camadas da população. O que é imensamente deplorável, e um alerta sobre o grau de regressão que vez por outra infelicita as sociedades, como a brasileira na atualidade.

Se em tempos “normais”, quando o conflito político, inerente à sociedade, mantem-se dentro de regras pactadas, sancionadas e sacramentadas por instituições legitimadas, as ações coletivas se dão no marco do respeito e do reconhecimento da humanidade do “outro”, do adversário, mesmo que sentimentos e imaginação tenham dificuldade de vibrar no mesmo diapasão.

Por outro lado, em situações de crise, de instabilidade, em contextos de privações ou dificuldades não é incomum o afrouxamento de pactos, a descrença nas instituições, a desconfiança nas organizações e processos políticos, abrindo oportunidade para soluções autoritárias, na percepção equivocada de muitos, que só uma mão forte, um “salvador da pátria” poderia, regenerando o tecido social, atender as demandas dos desamparados, deserdados, destituídos ou ressentidos.

Este é um momento perigoso, no qual insatisfações de toda ordem, que tem certamente fundamentos objetivos, podem ser canalizadas por políticos inescrupulosos em direção ao beco sem saída dos diversos autoritarismos. Regimes deste tipo, em que impera restrições a liberdades, animosidades e hostilidade à adversários, repressão ou violência abertas, procuram legitimar-se pela demonização do “outro.” Em nosso país, regimes autoritários, de direita, como o de 1964, ou o que ensaia Bolsonaro, identificam o “outro” especialmente como os comunistas, as esquerdas, os vermelhos em suas diversas matizes ou imaginárias encarnações.

Com tal pretexto, muitas falsidades e intensa manipulação induzem, pelo medo, a conformidade ou a adesão de muitos, com retóricas inflamadas e denúncias monstruosas, iludindo parte da população, que acaba aderindo a um curso suicida, abdicando de direitos e liberdades.

Em tais condições, as forças que resistem ao autoritarismo, notadamente as de esquerda, encontram-se em grande dificuldade para reorganizar-se, e especialmente para voltar a obter apoios políticos, adesão social e alguma identificação ideológica. Nikos Kazantzakis formulou com argúcia esta dificuldade: “Os ricos têm medo de vocês, achando que são bolchevistas. Os pobres odeiam vocês, porque os ricos os cegaram, …”.

Diante de uma disposição de espíritos desta ordem, com que a direita estigmatiza a esquerda, talvez seja pouco produtivo devolver na mesma moeda, tachando, por exemplo, todos os eleitores de Bolsonaro de fascistas. Não seria mais o caso de inquirir sobre as causas que os conduziram a sufragar tal personagem? Avançar na compreensão de por que a extrema-direita capitalizou a crítica ao sistema (liberal, da democracia representativa), crítica que era justamente um dos sentidos de ser da esquerda?

Resta um tanto incongruente, ou irônico, que seja hoje a esquerda a força política mais empenhada na defesa da democracia (liberal), enquanto a direita se radicalizou ao ponto do extremismo, ao ameaçá-la. Apesar desta distribuição tão evidente das forças sociopolíticas, uma parte da direita dita moderada/civilizada, alinhada ao neoliberalismo, cuja fraca aderência à democracia já a fez apoiar ditaduras e golpes, inclusive o mais recente, de 2016, pretende, sem muita chance, apresentar-se como representante do centro político, como fiadora da mesma democracia que ajudou a fragilizar.

Esta pretensão é retoricamente apoiada pela tese, inconsistente, de que estaríamos na conjuntura que desemboca nas eleições presidenciais de 2022, diante de dois extremos. Um à esquerda, cuja maior liderança é Lula, e um à direita, de Bolsonaro. Tal diagnóstico revela não apenas um equívoco de análise, mas a própria natureza de sua concepção de democracia, na qual os interesses populares, sejam os que correspondem a sua posição estrutural, sejam os que lhe confeririam maior participação política, são interditados, ou restringidos ao mínimo.

Há aqui também uma armadilha; este pseudo centro, na verdade a direita neoliberal, inconsequentemente democrática, que abriu os flancos para o extremismo bolsonarista, não pode agora, diante do monstro que ajudou a criar, arvorar-se como o principal eixo, em torno do qual devem todos girar, inclusive a esquerda, para combatê-lo. Do que resulta inócua e equivocada a proposta de uma Frente Ampla para fazer frente ao extremismo de direita e suas ameaças de golpe. As esquerdas fariam melhor continuar mirrando no neoliberalismo, em última instância o causador destas teratologias políticas contemporâneas, sem deixar de combatê-las enquanto tais.

Isto não significa descartar arranjos pontuais comuns, que podem unir momentaneamente adversários, quanto a projetos substantivos, visando um objetivo limitado, porém crucial, como o que se coloca nesta conjuntura, ao aproximar liberais, conservadores, progressistas e a esquerda para viabilizar o impeachment de Bolsonaro, cada grupo demarcando terreno e contribuindo com suas forças e iniciativas.

5.

Nas condições atuais a disjuntiva de nós e eles, com toda a dramaticidade que carrega e os riscos que implica, parece impor-se.

Superá-la, reconstruindo um tecido social lacerado ao ponto de iminente necrose, uma institucionalidade em frangalhos e uma consciência coletiva dividida entre alguma lucidez e uma ampla alienação será tarefa prometeica a desafiar a geração presente e, possivelmente, algumas que lhe seguirão.

Esta tarefa terá que ser resolvida pela política, não por sua negação, pela sua forma democrática, que além de organizar o poder e colocá-lo para funcionar, deverá ter um conteúdo ético. Vale dizer, uma consideração para o “outro”, remetendo ao sentido original da polis, uma convivência ordenada de indivíduos, uma comunidade de ações recíprocas. Como tal, ainda não inteiramente realizada na história dos povos, fica ainda mais dificultada em nossa época, que parece promover o estranhamento como vetor globalizante (totalizante).

Este estranhamento não é só uma estranheza quanto à valores ou condutas dos outros, mas se apresenta como uma dimensão estrutural das sociedades e das relações que estabelecem umas com outras por meio de processos de exploração e de opressão.

Daí decorre que a lamentável e interminável história, que se vale de mitologias e moralidades para criar animosidades entre os povos, alimentando incompreensões, difundindo preconceitos, gerando fanatismo, ou presunçosas condescendências acharia melhor explicação pela consideração de fatores econômicos, demográficos e geopolíticos.

Não falta, desta forma, infelizmente, uma trama de interesses econômicos, militares e alguns mais que definem as disputas hegemônicas, para continuar remexendo os gravetos e a lenha que alimentam a fogueira de sentimentos nacionalistas, hostis, racistas, xenófobos.

Avançar na superação destas polarizações é um dos maiores desafios políticos e civilizatórios contemporâneos, a demandar uma perspectiva de cooperação para construir um ambiente de confiança partilhada, no reconhecimento do “que é”, antes do “que poderia ser.”

Não é aqui despropositado lembrar que são as elites empedernidas, os presunçosos donos do poder que estimulam o nós contra eles, na conhecida, e eficaz, estratégia de divide-and-rule, dividir para reinar.

Caminhar no sentido de atenuar polarizações não é negar a importância do conflito político, incontornável em sociedades divididas em classes ou estratificados por outros tantos critérios, mas os conflitos políticos não precisam se dar em termos da identificação de um inimigo que se queira destruir, a não ser em situações extremas de guerras ou excepcionais, de revoluções.

Conflitos políticos em sociedades contemporâneas deveriam admitir que os adversários podem estar em amplos desacordos, mas as disputas precisam partir do pressuposto de que ambos têm o direito de existir.

Contra a xenofobia, o nacionalismo agressivo, a intolerância, os preconceitos, um potente antídoto seria constatar, e mais ainda compreender, que a diferença não é uma ameaça.

Deste entendimento deveria decorrer uma abertura de fronteiras, cultural, religiosa, política e econômica, de tal modo que houvesse uma interação não apenas via guerras comerciais ou conflitos militares, no plano das relações internacionais; e no plano interno, que as confrontações mencionadas fossem antes disputas inevitáveis, mas que não redundassem no esgarçamento do tecido social, como custo inevitável do reordenamento do regime político ou da legitimação de um mandato governamental.

Não se trataria de uma utopia distante nas brumas da terra, ainda redonda felizmente, mais de uma pauta de convivência, na qual as razões dos outros não precisariam ser descartadas como intolerável afronta. Ouvir a razão dos outros, levá-las em consideração não equivale a abdicar de suas próprias, mas de abrir espaço para reconhecimento de diferenças, diálogo, cooperação.

Na prática das interações sociais contemporâneas torna-se impertinente sociologicamente, e inconsequente no plano político segmentar a sociedade em dois grandes blocos homogêneos e fixá-los num mural granítico por prazos indefinidos. As transformações demográficas, as migrações, a organização espacial das populações, a mobilidade social, o planejamento urbano, ou sua falta, a divisão social do trabalho em permanente liquefação pelas rápidas alterações das forças produtivas e modos de organizá-las e operacionalizá-las e suas reverberações culturais e políticas são todos ingredientes de uma ampla reconfiguração da sociedade em curso acelerado. Há, pois, movimento, deslocamentos, reposicionamentos a cada inflexão de processos, a cada aquecimento de conjunturas, desagregando alguns blocos, adensando outros, deixando a deriva outros tantos.

Diante destas condições, uma inteligência política aguçada saberá captar o fluxo destes movimentos, lançar âncoras para desgarrados, anzóis para capturar disponíveis, ou redes e laços para encher seu cesto. Desta forma, se em algum momento a contraposição nós e eles deve ser reconhecida em sua rigidez inabalável, tornando o confronto a melhor tática, em outro momento, de alguma ou maior porosidade entre as partes, uma tática de maior flexibilidade é recomendável. Seria o momento de composição, de agregar forças diversas em torno de objetivos delimitados por tais conjunturas, de pautas mínimas para alavancar avanços possíveis.

Esta parece ser uma urgente necessidade das forças democráticas e progressistas, e mais algumas, diante da barbárie bolsonarista. Uma articulação de “frentes” políticas, mais pragmáticas que ideológicas, mais circunstanciais que programáticas, mais táticas que estratégicas, cujo eixo, coordenação e liderança se dará a cada passo no movimento real, pela capacidade de iniciativas e clareza política de quem as compuser.

Tal possibilidade é o que pode nos encorajar, evitando os tentáculos do desespero que constantemente ameaçam nos sufocar, a continuar as jornadas das lutas seculares dos povos pela instituição de sociedades mais fraternas, justas e solidárias; ou ao menos estados-nações em que a noção de povo comporte soberania popular, cidadania democrática e uma comunidade étnica sem diferenciação de distinções de honra e prestígio. Tudo o que está agora interditado ou ameaçado pelo governo da extrema direita que desgraça o país.

Remy J. Fontana, sociólogo, é professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Referências

Pink Floyd. Us and Them. The Dark Side of the Moon, 1973.

William Hazlitt, On the Pleasure of Hating. The Oxford Book of Essays. Chosen and Edited by John Gross. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Eduardo Galeano. O teatro do bem e do mal. Porto Alegre: L&PM, 2006.

Horace Miner In: A.K. Rooney and P.L. de Vore (orgs). You and the Others. Readings in Introductory Anthropology. Cambridge: Erlich, 1976. Disponível na internet uma versão em português, com o título “Ritos corporais entre os Nacirema”.

Nikos Kazantzakis. O Cristo Recrucificado. São Paulo, Abril Cultural:1971.

Jean Paul Sartre, Entre quatro paredes. Abril Cultural: 1977.

David Campton. Us and them. Uma encenação da peça está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0u1BYWgzlaI

David Campton. Us and them. Para o texto da peça ver, a partir da pg 70 https://pracownik.kul.pl/files/12821/public/Over_the_Wall_Us_and_Them.pdf

Sérgio Rodrigues, “O Brasil contra o Brasil. A velha luta do bem contra o mal virou um modo realista de ver o mundo”. Folha de São Paulo, 27/05/2021

Susan Brokensha, “Noticing Us and Them constructions: the pedagogical implications of a critical discourse analysis of referring in political discourse”. Per Linguam – A Journal for Language Learning, 2011 27(1):56-73

Teun A. Vandijk . “Discourse and manipulation”. Discourse & Society, 2006 Vol.17(3):359-383

Nota

[i] “O prazer de odiar, como um mineral venenoso, corrói o cerne da religião e a transforma em raiva e intolerância; faz do patriotismo uma desculpa para carregar fogo, pestilência … não deixa nada à virtude, exceto o espírito de censura e uma vigilância inquisitorial estreita e ciumenta sobre as ações e motivos dos outros”.