Por ARTHUR NESTROVSKI*

Comentário sobre o livro de Rubem Fonseca.

Com característica elegância e bom senso, Antonio Candido afirma, na introdução a um de seus ensaios, que “traçar um paralelo puro e simples entre o desenvolvimento da literatura brasileira e a história social do Brasil seria não apenas enfadonho, mas perigoso”, porque nem os fatos históricos são determinantes dos literários, nem a razão de ser da literatura está em sua correspondência aos fatos.

No entanto, ao concluir suas reflexões sobre “A literatura de dois gumes” [1], o ensaísta comenta que a literatura latino-americana sempre esteve empenhada “na construção e na aquisição de uma consciência nacional”, de modo que “o ponto de vista histórico-sociológico é indispensável para estudá-la”. Este paradoxo – se é que é um paradoxo – de uma literatura livre da realidade, mas prisioneira da história, serve de emblema para a obra de Rubem Fonseca, como vem sido lida desde Os Prisioneiros, de 1963, até este seu novo livro de contos, O buraco na parede.

Tudo somado são agora 77 contos. Com poucas exceções, são todos exercícios de voz: narrativas na primeira pessoa, com uma dicção e um conjunto de assuntos que se repetem obsessivamente neste universo que é mesmo de repetições e obsessões. O baixo-mundo carioca, contrastado ou combinado ao mundo baixo dos ricos; a violência, as misérias e, vez que outra, a alegria sexual; pequenos negócios e grandes traições; vencedores, injustiçados, justiceiros e perdedores de um cotidiano que via de regra se apresenta filtrado pelos olhos e a fala de uma consciência masculina no seu limite – estes são temas que reaparecem em O buraco da parede, revitalizados, agora, talvez inesperadamente, por uma dose de humor.

Mas Rubem Fonseca não é um Nelson Rodrigues dos anos 1990 e nem o humor, nem o domínio da língua, nem muito menos o que Antonio Candido chama de “consciência nacional” aproxima estes dois cronistas do grotesco e do arabesco brasileiro. Um e outro escrevem polifonicamente, misturando alta e baixa cultura; um e outro são críticos da “desmoralização geral” e das perversões de “clero, nobreza e povo” de que já falava um precursor comum, Joaquim Manuel de Macedo, homenageado por Fonseca em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro” (em Romance negro e outras histórias). Mas o realismo de Nelson Rodrigues é de outra ordem e, pode-se dizer, de outra época também.

O que há de mais intrigante e mais difícil nos contos de Rubem Fonseca é a maneira como os seus temas, explicitamente comprometidos com a realidade, com a revelação de uma vida verdadeira e oculta vêm se traduzir em estilos e vozes não menos explicitamente artificiais. Comenta-se muito a utilização do romance policial e dos filmes B como matrizes dessa literatura que, ao mesmo tempo, volta-se para Homero ou Dostoiévski, para Conrad (explicitamente – e desastrosamente – numa das histórias de Romance negro; implicitamente, nesta multidão de Marlowes decaídos que são os seus outros narradores) e E. A. Poe (num dos melhores contos do novo livro, uma farsa a três, redigida em tom de novela de TV – se uma novela pudesse ser escrita por Rubem Fonseca e dirigida por Quentin Tarantino).

Com frequência, também, a fala de um personagem é comprometida por expressões fora do lugar, detritos de um português de luxo (“iniquidades”, “prevaricações”) poluindo a pureza do dialeto suburbano. Em seu excelente Posfácio aos Contos reunidos, Boris Schnaiderman define essa textura em termos de um contraponto bakhtiniano, entre “vozes da cultura e vozes da barbárie”.

Mas uma leitura à maneira de Bakhtin serve melhor, talvez, aos primeiros livros do que aos mais recentes. Pois o que agora se evidencia, com força redobrada, é a falsidade de todas essas vozes, algo para o qual não há nome na teoria do dialogismo. Nenhuma voz é de verdade neste grande coro. Assim como seu tom é afetivamente neutro, mesmo quando – ou especialmente porque – o que se narra está nas bordas do inominável, também o estilo se esconde em disfarces e pastiches, em “literatura”.

A tensão tonal vem deste contraste, entre uma escrita que quer, por um lado, ultrapassar a literatura, contar a verdade das coisas, e, por outro, não faz outra coisa senão se valer das formas estilizadas da própria literatura (ou do cinema, da televisão). Nessas vozes, tão humanas, o que se escuta é uma repetição mecânica de palavras, que vai passando seu véu sobre algo de mais humano e terrível.

Desde certos poemas românticos, como The Thorn de Wordsworth, passando por Mallarmé e Henry James, até romances e filmes europeus dos anos 1960 (como O ano passado em Marienbad de Resnais e Robbe-Grillet), e até mesmo algumas composições musicais (Boulez, Sciarrino), há toda uma tradição de obras organizadas em torno a uma ausência, uma falta que paradoxalmente preenche o poema, um vazio pleno que lhe serve de centro. Já nos contos de Rubem Fonseca – incluindo alguns dos melhores e mais aterradores, como os novos “O Anão” e “O Placebo” –, o que se vê sugere o contrário: é como se a escrita, agora, estivesse constantemente no centro, no coração das trevas, mas nem por isto menos vazia. É uma presença esvaziada, uma espécie de contra ou antissublime que o leitor é forçado a reconhecer, por trás dos estilos de plástico da narrativa.

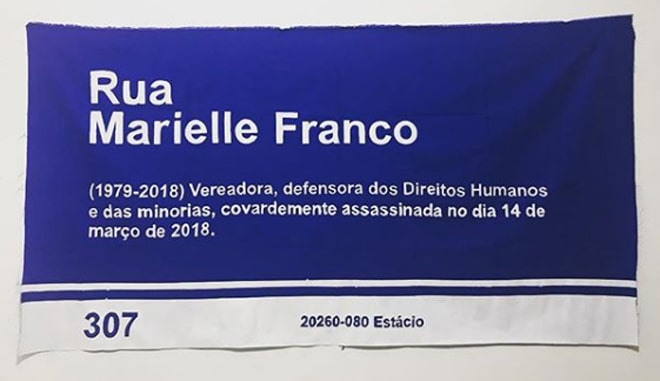

Cada conto tem um caráter de enigma, ou parábola. “Parábola do quê?”, pergunta legitimamente cada leitor e cada conto, não menos legitimamente, recusa-se a responder. Uma resposta rápida demais seria “do Brasil”. Num outro contexto agora, mas em termos retóricos semelhantes aos que já se vira em O Cobrador ou Feliz Ano Novo, cada história reorganiza cenários do que Julia Kristeva descreve como “o abjeto”. O abjeto é o expelido, o impossível de contemplar, mas que mesmo assim nos convoca ao lugar onde o significado desaba. É o ambíguo, o misto, o que está no limite e perturba a identidade e a ordem das coisas. Em Pouvoirs de l’horreur [2], Kristeva lista “o traidor, o mentiroso, o criminoso de boa consciência, o estuprador sem remorso e o assassino que se diz um redentor” como exemplos de abjeto – e essa lista, para nós, resume um bom número das personagens de Rubem Fonseca, às quais se soma com especial importância neste novo livro, o voyeur.

“O problema”, como diz o narrador da primeira história, “é muito complicado”. A noção do abjeto, no entanto, nos deixa mais próximos talvez de compreender as comédias grotescas e as fantasmagorias, e até um ou outro momento de alívio em O buraco na parede. “Que sei eu?”, pergunta – na história que dá título ao livro – o amante da pensionista, conversando com outro futuro amante, sem saber que está citando Montaigne.

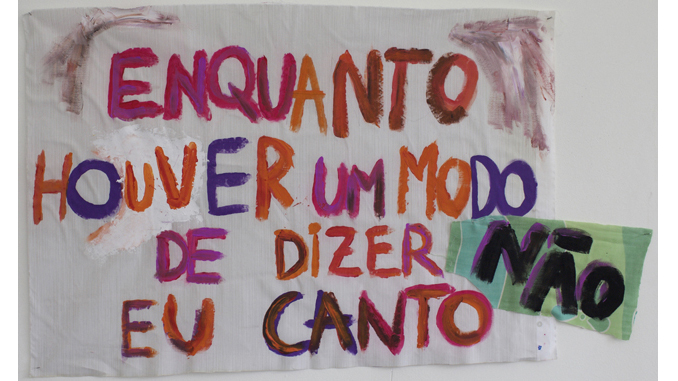

A profanação de significados confere certa tristeza a tudo e a todos, que mal se deixa escutar nessas palavras sem ressonância. “Quando entramos no túnel Rebouças ela me disse, eu te amo”; “[…] e passei o resto da noite apertando o pescoço dele”; “os ossos do meu pai estavam em pior estado…” “Fomos para a cama”. Não há mais identificação visível com nada que seja exterior, e não há mais linguagem também para o que é de dentro, porque o interior e o abjeto coincidem num espaço vazio, num buraco. Não é exatamente o que se chama de “consciência nacional”.

Mas este escritor sem voz própria talvez esteja mesmo, à sua maneira, retratando uma realidade e uma história – menos pelo assunto (previsível, teatralizado) e pelo estilo (ritualizado, tomado de empréstimo) do que pela estranha confluência dos dois numa voz sem afeto. É um retrato parcial e oblíquo, sedutoramente desagradável. Mas não causará grande mal, como dizia Antonio Candido em outro contexto, se o leitor sair com a certeza de que a realidade é de fato muito mais vasta e complexa, e que só as limitações da escrita impediram que isto ficasse claro.

*Arthur Nestrovski, ensaísta, crítico musical e literário, é diretor artístico da OSESP e autor, entre outros livros, de Tudo tem a ver. Literatura e música. São Paulo: Todavia, 2019.

Referência

Rubem Fonseca. O buraco na parede. São Paulo, Companhia das Letras, 1995.

Publicado originalmente na Revista Literatura e Sociedade (USP), vol. 2, 1997,

na Folha de S.Paulo, 10/09/1995 e em A. Nestrovski,

Palavra e Sombra — Ensaios de Crítica (São Paulo: Ateliê, 2009) (https://amzn.to/3QHCNna).

Notas

[1] Antonio Candido. “Literatura de dois gumes”. In: A educação pela noite & outros ensaios, p.163-180. São Paulo, Ática, 1987 (https://amzn.to/3YLNBTl).

[2] Julia Kristeva. Pouvoirs de l’horreur. Paris, Seuil, 1980 (https://amzn.to/448SVkQ).