Por RODRIGO GHIRINGHELLI DE AZEVEDO*

O amadurecimento da esquerda exige superar as nostalgias autoritárias e assumir a democracia, em sua construção permanente e inacabada, como o campo estratégico irrenunciável

“Sem democracia, não há emancipação possível” (Gabriel Boric).

1.

A concessão do Prêmio Nobel da Paz à líder opositora venezuelana María Corina Machado gerou forte desconforto em setores da esquerda latino-americana. Não por acaso: trata-se de uma figura liberal-conservadora, que já defendeu formas de pressão internacional – inclusive norte-americana – sobre o regime de Nicolás Maduro.

Sem desconsiderar os argumentos quanto à pertinência do Nobel da Paz para a líder opositora venezuelana, gostaria de lançar uma discussão mais ampla e a meu ver necessária: qual deve ser o compromisso da esquerda quando a soberania nacional é mobilizada para blindar um regime que suprime a competição eleitoral?

O pressuposto para qualquer análise séria da situação venezuelana é admitir que o processo que “reconduziu” Nicolás Maduro ao poder careceu de legitimidade democrática. O Conselho Nacional Eleitoral recusou-se a divulgar resultados desagregados por mesa; a observação internacional apontou violações dos padrões mínimos; e a principal liderança opositora, María Corina Machado, foi declarada inelegível por decisão judicial politicamente orientada.

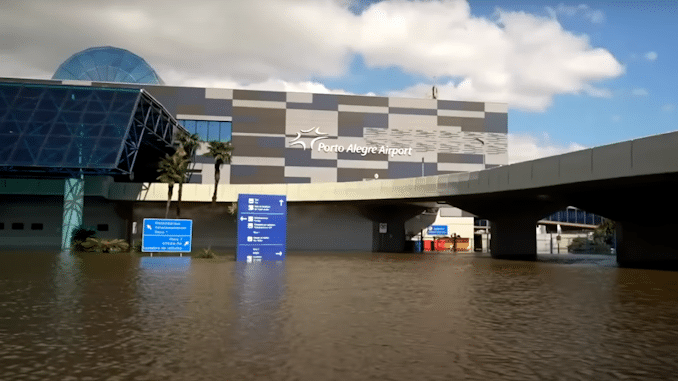

O Carter Center – inicialmente convidado pelo próprio governo – afirmou que a eleição “não pode ser considerada democrática”, dada a ausência dos boletins por seção, ferindo princípios elementares de transparência. Brasil, Colômbia e México cobraram publicamente a divulgação completa das atas, que nunca ocorreu. Além disso, ocorreram prisões e banimento de candidaturas ao longo do processo eleitoral e repressão no pós-voto. Esses não são detalhes técnicos, mas evidências de fechamento politico do regime.

O problema, portanto, é como lidar com ditaduras de novo tipo, forjadas pelo aparelhamento de instituições democráticas para impedir alternância no poder e submeter parlamento e judiciário à vontade do governante. Trata-se de um fenômeno que não se restringe à Venezuela: está presente na Turquia de Erdoğan, na Hungria de Orbán, em El Salvador de Bukele, na Nicarágua de Ortega, na Russia de Putin e nas pretensões autocráticas de Trump nos EUA.

No Brasil, caso Bolsonaro tivesse sido bem-sucedido em 8 de Janeiro de 2023 e instaurado um regime de força, alguém sustentaria que bastaria “disputar internamente”, defendendo a “autodeterminação dos povos”? As forças democráticas buscariam – com legitimidade – apoio internacional para restaurar o Estado de direito, como sempre fizeram os que enfrentaram tiranias em diversos contextos históricos.

2.

Nesse cenário, destaca-se a atitude do presidente chileno Gabriel Boric, representante de uma nova esquerda com compromisso democrático. Boric afirmou com clareza que a defesa da autodeterminação dos povos não pode servir como escudo para governos que violam direitos civis e suprimem a concorrência eleitoral. Cobrou a publicação das atas eleitorais mesa por mesa, denunciou as prisões políticas e insistiu que “sem democracia não há emancipação possível”.

Essa posição não esteve isolada. O presidente Lula, ainda que com linguagem mais moderada, acompanhou esse movimento ao propor mediação internacional e recusar-se a endossar resultados não verificáveis. Entre o silêncio cúmplice e a retórica intervencionista, ambos apontaram uma terceira possibilidade: a defesa da democracia como fundamento inegociável de qualquer projeto transformador.

Nossa própria história confirma esse princípio. Durante a ditadura militar brasileira – e no contexto mais amplo da Guerra Fria – lideranças como Carlos Marighella, que haviam atuado institucionalmente, por meio da disputa eleitoral, no período de Democracia que se seguiu à ditadura do Estado Novo, foram empurradas à clandestinidade. Não se trata de idealizar a luta armada, mas de reconhecer que a radicalização de parte da esquerda brasileira decorreu do fechamento completo do jogo politico, salvo para os politicos referendados pelo governo militar.

Essa experiência amadureceu a esquerda brasileira, especialmente o PT, que consolidou compromisso com a ordem constitucional, aceitando derrotas e vitórias dentro das regras democráticas. Hoje, a defesa da “ditadura do proletariado” é residual, restrita a círculos marginais. O PT – felizmente – incorporou a democracia como valor universal, não mais como “democracia burguesa”, mas como processo em permanente construção.

Se esse amadurecimento democrático marcou uma conquista histórica, ele também impõe uma tarefa pendente: a afirmação programática de uma esquerda renovada, capaz de elaborar o luto do socialismo real e das tragédias políticas perpetradas em seu nome.

É preciso reconhecer, sem subterfúgios, que regimes que se autoproclamaram socialistas – como a União Soviética sob Stalin, a burocratização do leste europeu, a China do Grande Salto Adiante ou o Camboja de Pol Pot – produziram algumas das mais graves violações de direitos humanos do século XX, instaurando sistemas de partido único, repressão interna e supressão das liberdades individuais.

Esses episódios não podem ser relativizados como “desvios”, nem sublimados pela retórica anti-imperialista. Elaborar esse passado é condição para uma esquerda que não tema a autocrítica e que, ao invés de nostalgias revolucionárias, assuma a democracia como campo estratégico e valor irredutível, recusando qualquer projeto que pretenda redimir a humanidade por meio da suspensão das liberdades individuais e da concorrência eleitoral.

3.

Compreender a democracia como valor universal não significa aderir a um modelo abstrato ou ideal-típico, nem reduzir a política ao ritual eleitoral liberal. Trata-se, antes, de reconhecer a democracia como um processo histórico sempre inacabado, horizonte em permanente construção, que exige a ampliação contínua da participação popular na definição das políticas públicas e na gestão coletiva do Estado.

Pode assumir formas diversas – conselhos, plebiscitos, deliberação direta –, desde que preserve um limite irredutível: a existência de competição eleitoral real, possibilidade de alternância no poder e mecanismos eficazes de proteção aos direitos e garantias fundamentais.

Sem esses elementos mínimos, qualquer apelo à soberania ou ao povo converte-se em retórica vazia, pois já não há povo deliberando, mas sim aparelho controlando. A democracia, como valor, não é a glorificação das instituições existentes, mas justamente a recusa de que elas sejam apropriadas por uma autocracia.

4.

A defesa da democracia enfrenta no presente um dilema adicional: o desequilíbrio estrutural entre a soberania popular e o poder concentrado das grandes corporações transnacionais. Em todo o mundo, o neoliberalismo aprofundou a erosão dos espaços de decisão coletiva, transformando o Estado em mero gestor de interesses privados e esvaziando a própria noção de política como esfera de deliberação comum.

Resistir a esse processo não significa recair em modelos estatizantes e autoritários, já desqualificados pela história, mas afirmar um Estado democrático forte, capaz de regular o mercado, garantir direitos sociais, combater desigualdades e proteger os bens públicos das lógicas predatórias do capital financeiro.

A alternativa à hegemonia neoliberal não é o culto a lideranças personalistas ou o fechamento institucional em nome de um suposto “poder popular”, mas a reconstrução de mecanismos de participação, controle social e justiça redistributiva que ampliem – e não sufoquem – a democracia.

Ditaduras são ditaduras – à direita ou à esquerda – e o compromisso dos democratas é com a sua derrubada por meios que restabeleçam garantias individuais, liberdade de expressão e eleições livres. María Corina Machado tentou enfrentar o regime por via institucional, apoiou um candidato unitário quando foi excluída da disputa e, segundo múltiplas fontes, a oposição obteve maioria de votos que jamais foram proclamados de modo verificável.

Com a margem institucional se estreitando e a repressão crescendo, é compreensível que setores busquem articulação internacional – assim como ocorreu no Brasil dos anos 1970, ainda que com sinais ideológicos invertidos.

Por isso, o governo brasileiro não legitimou o regime de Nicolás Maduro, mesmo diante dos apelos de um populismo anti-imperialista, reavivado pelas ameaças de Donald Trump. Cabe insistir na mediação e na construção de uma saída negociada que recupere a concorrência eleitoral, exigindo publicação das atas, liberdade para candidatos, observação internacional independente e garantias institucionais reais. O Itamaraty, em conjunto com México e Colômbia, já cobrou a abertura dos dados, sinalizando disposição para facilitar o diálogo – sem endossar aventuras golpistas nem avalizar autocracias.

Por tudo isso, o Nobel da Paz concedido a María Corina – goste-se ou não da sua plataforma – recoloca na mesa um princípio que é caro ao campo progressista desde a redemocratização: democracia, direitos humanos e eleições livres não são negociáveis. O prêmio foi lido por veículos de imprensa do campo democrático, como The Guardian e El País, não como celebração liberal, mas como reconhecimento a uma resistência cívica contra a deriva autoritária. Concordar integralmente com a laureada não é requisito para afirmar este critério.

Para quem questiona a coerência entre “paz” e “apoio externo”, vale lembrar: o debate está aberto. Mas sem competição eleitoral verificável, não há soberania popular a proteger.

*Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, sociólogo, é professor titular da Escola de Direito da PUC-RS.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A