Por FERNANDA CANAVÊZ*

A despeito de todo preconceito, o forró foi reconhecido como manifestação nacional cultural do Brasil, em lei sancionada pelo presidente Lula no ano de 2010

“O forró é valente”. Assim começou a conversa com a cantora de forró Diana do Sertão durante a passagem de som para o show que fez, no último mês de março, no Clube dos Democráticos, espaço tradicional no bairro carioca da Lapa.[1] Diana é natural de Sousa, na Paraíba, e os caminhos para que se tornasse uma artista a conduziram até São Paulo.

Assim como muitos forrozeiros, começou sua carreira ainda criança, tendo despontado com sua participação em Os Tropicais, banda do sanfoneiro Flávio José, também paraibano. Em 1985, o grupo se apresentou com Luiz Gonzaga, o rei do baião, que se encantou pela performance de Diana. “Menina, você vai longe”, disse Gonzagão, afirmando que a cantora estaria em uma capa de LP caso morasse na capital paulistana.

O episódio foi decisivo para que a artista garimpasse as brechas que a levariam, anos mais tarde, até São Bernardo do Campo, onde foi acolhida na casa de familiares metalúrgicos. A semelhança da trajetória de Diana com as de muitos brasileiros não é mera coincidência, fato que a biografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deixa esquecer.

Conhecido como um gênero migrante, a história do forró se confunde com aquela de milhares de nordestinos que deixavam sua terra natal rumo aos centros urbanos do Sudeste em função da crise econômica e, em especial, da ausência de políticas públicas que pudessem combatê-la. O censo de 1950 contou 173 mil nordestinos na cidade de São Paulo, com a presença massiva de pernambucanos e alagoanos.

Em 1953, o então presidente Getúlio Vargas chegou a investir em atividades emergenciais para minimizar os efeitos da seca no Nordeste, em uma tentativa de conter o êxodo galopante, conforme narram os jornalistas Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues em O fole roncou! Uma história do forró (Zahar).

Já Gonzagão dizia que o forró é baile de trabalhador nordestino, atestando a importância desse espaço de reencontro dos nordestinos com as memórias da sua terra e de encontro entre pares.[2] No Rio de Janeiro, os eventos de forró chegaram a atrair milhares de trabalhadores, na década de 1970, empregados no setor da construção civil para as obras do metrô e da ponte Rio-Niterói. A letra de O metropolitano, de Os Três do Nordeste, criado na mesma década, é um importante registro:

Porque na cidade

A gente não tem tempo para o amor

E o trabalho me ensina

Cumprir minha sina dentro de um metrô

É na picareta, é na pá

É na pá, é na picareta

Que eu vou batendo a marreta

Pelo nosso amor.

À época, os bailes de forró eram chamados de gafieiras, uma manobra para desvinculá-lo do estigma que recaía sobre práticas características de regiões do Nordeste brasileiro. O causo é narrado pelo forrozeiro Marcus Lucenna, um dos responsáveis pela manutenção do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, popularmente batizado de Feira de São Cristóvão, importante polo gastronômico e de preservação da cultura nordestina na capital fluminense.

Ao lado de camaradas forrozeiros, Marcus lutou contra as investidas de governantes e do empresariado ávidos para transformar a Feira em um shopping center: “Nós nordestinos inventamos esta Feira para podermos ser nós mesmos dentro dela”.[3]

Os espaços em disputa na cidade não foram os únicos marcados pela perseguição ao forró. Flávio José conta o verdadeiro calvário a que estavam submetidos os músicos na busca por rádios que pudessem executar suas músicas, principal veículo de divulgação antes da ampliação do acesso à internet. De acordo com o sanfoneiro, havia uma recusa sistemática em tocar forrós por parte de rádios FM, uma vez que o gênero era tomado como sinônimo de analfabetismo.[4] Os termos e expressões regionais – e, em última instância, a própria sabedoria popular – eram tidos como desvios em relação à norma culta e, como tais, deveriam ser rechaçados.

O preconceito acompanha o forró desde sua nomeação enquanto tal. Segundo o pesquisador sergipano Hernany Donato, a corruptela de forrobodó remonta a diversas acepções, sempre associadas à ideia de baile, banda musical e literatura produzidos por marginalizados. O pesquisador forrozeiro chama a atenção, no entanto, para o significado resgatado pelo sambista carioca Nei Lopes,[5] responsável por associar a origem do termo ao tronco banto, marcado que é por uma diversidade semântica que contempla características que compõem o referido tronco.

“Pela primeira vez [a palavra] forrobodó, que outrora fora veementemente ligada a diversos países da Europa, tem sua inscrição relacionada às influências africanas, e por que não dizer afro-brasileiras, visto que o sarau, o baile, é realizado pela parte mais carente da população”.[6] Com o resgate feito por Nei Lopes, é possível dar visibilidade à racialização do preconceito dirigido ao nordestino[7] e, por consequência, ao forró.

Na maioria das vezes, quando nomeado pelas elites, parece restar ao forró apenas os predicados da confusão e da marginalização. Ao aportar no Sudeste no matulão[8] de retirantes nordestinos, o forró é considerado de menos valia pelas elites sudestinas, estas amplamente e desde sempre norteadas – com ênfase no Norte global e não no “norte” brasileiro – pelo desejo de predicados europeus, mirando a torre Eiffel com as costas viradas para as maravilhosas fogueiras do São João na cidade pernambucana de Caruaru.

A despeito de todo preconceito, o forró foi reconhecido como manifestação nacional cultural do Brasil, em lei sancionada pelo presidente Lula no ano de 2010. Além da importância do valor simbólico e histórico do forró, o marco é um aceno para a necessidade de políticas públicas que possam preservar tamanho patrimônio. Pouco mais de dez anos depois, em 2021, o Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional (IPHAN) reconheceu as matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural do Brasil.

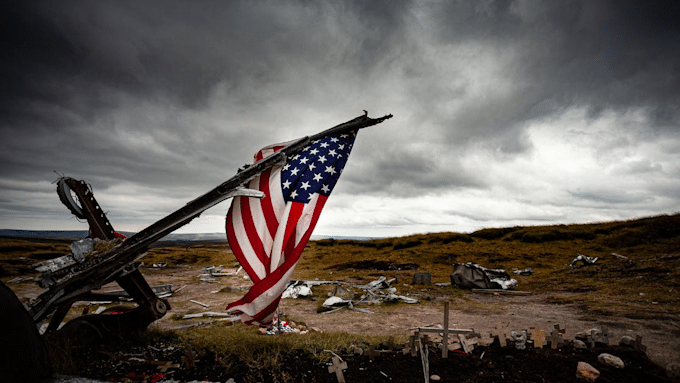

O forró é mesmo valente, assim como a classe trabalhadora que atravessou o país em busca de condições materiais de existência. Tal qual o mandacaru que fulora na seca,[9] faz história na construção do Brasil a partir de invenções múltiplas: desde o forró até o cargo da presidência da República, passando por importantes episódios de resistência, seja no movimento sindical ou nas rádios.

A sabedoria e a valentia que saem do matulão resgatam capítulos importantes dessa história, para os quais devemos sempre nos voltar, com o coração aquecido pelas fogueiras de São João e a confiança de que a resistência trilha caminhos até o sinal que a chuva chega no sertão.

*Fernanda Canavêz é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Notas

[1] A entrevista faz parte do processo de pesquisa do podcast O quintal fala – temporada Ainda bem que existe o forró, uma iniciativa da Quintal das criações idealizada pela produtora Taty Maria. São oito episódios dedicados à cena forrozeira, com foco na cidade do Rio de Janeiro. Para acompanhar atualizações do projeto: @quintaldascriacoes

[2] Arquivo Nacional. A origem do forró, 1977. Disponível em https://youtu.be/JDz3-c91wAw?si=E8DLB7W8cUbDyXOJ.

[3] Lucenna, M. As aventuras do cantador dos quatro cantos na corte do rei Luiz. Rio de Janeiro: Queima-Bucha, 2019, p. 243.

[4] Ideia Livre com Flávio José, 2017. Disponível em https://youtu.be/vs8iY_2jKks?si=09RYSlhkqkwq1vW-

[5] Lopes, N. Novo Dicionário banto do Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2012.

[6] Moura, H.D. Forrobodó: uma expressão literária afro-brasileira. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Sergipe, 2024, p. 10.

[7] Oliveira, L.M.M. “A elaboração regional mais sofisticada do país”: a invenção do Brasil e a racialização do nordestino. Monografia de conclusão de curso de graduação, Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2024.

[8] Matulão é uma bolsa muito utilizada por retirantes nordestinos, termo que aparece em inúmeros versos de forrós, conforme exemplifica a letra de Pau de Arara, de Luiz Gonzaga e Gui de Morais: https://youtu.be/0cH5inr4HZ8?si=DqpAj2QTKjxYcGwQ.

[9] Por alusão aos versos de O xote das meninas, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Disponível aqui.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA