Por VINÍCIUS JOSÉ FECCHIO GUERALDO*

Ainda existe espaço para essas maneiras de fazer canção no mundo atual?

Enquanto algumas figuras públicas estão “fazendo hora extra no mundo”, outras, infelizmente, “partem antes do combinado”. O dia nove de novembro de 2022 tornou-se uma espécie de Marcha da quarta-feira de cinzas para o universo da canção popular brasileira: “e no coração, saudades e cinzas, foi o o que restou”. “E no entanto”, continuam Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, “é preciso cantar”. Maria da Graça Costa Penna Burgos, vulgo Gal Costa, e Boy, da dupla Boy & Formiga, mais conhecido como Rolando Boldrin, são extremos da constelação do nosso cancioneiro, ou seja, pela distância que os aproximam, suas obras ajudam iluminar a configuração da música popular brasileira.

De um lado, a multifacetada musa do cosmopolitismo tropicalista; de outro, o galã de novela que viria a se tornar um dos grandes representantes da cultura da roça. A dita modernidade e a chamada tradição se encontram na morte e na mídia. Ou, em outras palavras, a modernização inerente à consolidação da música caipira − basta lembrarmos do ambicioso e, diga-se de passagem, bem-sucedido projeto fonográfico de Cornélio Pires do final da década de 1920 − ganha fisionomia nacional no ator e contador de causos que “nunca morou na roça nem em fazenda, sempre em cidades, nas pequenas do interior e na grandona São Paulo”, como nos lembra Ieda de Abreu em Rolando Boldrin: palco Brasil. (Imprensa Oficial), além, é claro, da emblemática Inezita Barroso, falecida em 2015; ambos artistas e, por muitos anos, apresentadores de programas de auditório.

Na outra via, Gal Costa e Caetano Veloso − para ficar restrito à dupla que desponta conjuntamente no disco Domingo (Philips, 1967) − misturam pela música, como por suas performances, a postura internacionalizante dos elementos contraculturais dos anos 1960 e 1970, o “comportamento hippie e a música pop“, nos termos do referencial estudo de Celso Favaretto – Tropicália: alegoria, alegria (Ateliê) – com “uma revivescência de arcaísmos brasileiros”, dos sambas da primeira metade do século XX aos pontos de terreiro.

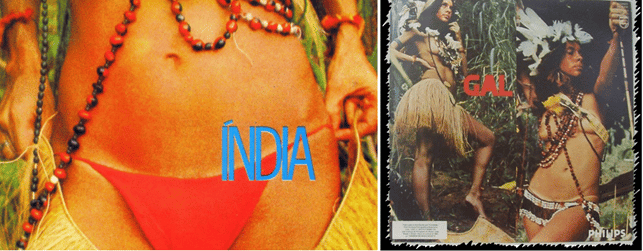

Atitude que “se singulariza por integrar em sua forma e apresentação recursos não-musicais”, como pontua o mesmo Celso Favaretto, sempre acompanhada de reverberações midiáticas, dos cabelos e roupas que chocaram os costumes nos primeiros festivais de música televisionados às capas dos álbuns, sendo, o caso mais emblemático da carreia de Gal Costa, o LP Índia (Philips, 1973): na capa, um close nos quadris da cantora, no momento em que ela se despia de uma saia de palha indígena; na contracapa, Gal aparece com os seios parcialmente desnudos, vestida com apetrechos ligados aos povos originários, como os colares de conta e o cocar. As fotos feitas por Antonio Guerreio, como era de se esperar, feriam a moral e os bons costumes hipocritamente defendidos pelos militares que censuraram o projeto gráfico, obrigando a gravadora a cobrir o disco com um plástico azul.

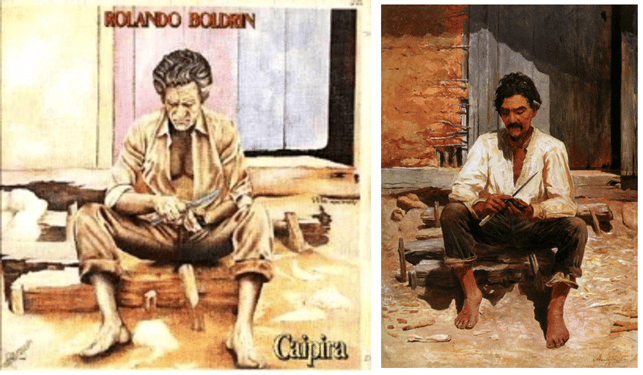

As capas dos álbuns de Rolando Boldrin também se mostram bastante reveladoras das significações sociais de seu trabalho artístico, como se nota pela recriação, nos discos Caipira (1981) e Violeiro (1982), ambos lançados pela RGE, de dois quadros emblemáticos de José Ferraz de Almeida Júnior, respectivamente, o Caipira picando fumo (1893) e O violeiro (1899).

O reencontro proposto pelo músico com o pintor vai além da evidente proximidade temática, afinal, como já defendido por Gilda de Mello e Souza em Pintura brasileira contemporânea: os percursores (Exercício de leitura. Ed. 34) “o seu [de Almeida Júnior] mérito principal não deriva de ter pintado o caipira”, mas, mais profundamente, pela solução estética empregada em dar forma a esse sujeito, expondo nas telas o que não existe senão nesse modo de viver: “é nosso”, continua Gilda de Mello e Souza, “o jeito do homem se apoiar no instrumento, sentar-se, segurar o cigarro entre os dedos, manifestar no corpo largado a impressão de força cansada”.

O grifo, apesar de minha responsabilidade, deve-se à leitura feita por Paulo e Otília Arantes no ensaio Moda Caipira (Sentido da formação: três estudos sobre Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e Lucio Costa. Paz e Terra), no qual eles destacam a importância de Almeida Júnior, cuja obra é um “efetivo marco zero”, para aquilo que Gilda de Mello e Souza nomeia, a partir da obra do pintor, de “solução europeia e ambígua”, posto que atina a um acabamento que, mesmo imerso na tradição europeia, encontra uma maneira de expor os trejeitos e as marcas incrustadas nas pessoas que vivem no campo. Técnica, digamos assim, “que Almeida Júnior deve ter achado adequada para solucionar, sem causar rupturas violentas com a tradição” – leia-se advinda de além mar – “para o problema da luz tropical”.

Que se note, então, o traço de união que estabelece uma ponte entre posturas, estéticas e públicas, diametralmente opostas. É no corpo de Gal Costa que a contestação mais difundida da juventude da época, o chamado desbunde, primeiramente aparece, mas isso se faz por meio da evocação de um modo de viver que seria intrinsecamente local, as roupas dos povos originários que passavam, como se sabe, por mais uma onda de extermínio sob as asas do regime militar.[i] As capas de Rolando Boldrin, por seu turno, revivem o modo de se portar do caipira, não na versão pejorativamente difundida − ou seja, ideologicamente condicionada − do moço doente porque atrasado do interior,[ii] antes, o “comportamento corporal do homem do campo” deve-se, como diz Gilda de Mello e Souza, às “diversas tarefas diárias”; reatualização feita, no entanto, por meio de um objeto produzido pela grande indústria, no caso a fonográfica, e mediada pela obra visual de um artista brasileiro estudado no exterior.

Observa-se, enfim, uma linha que os une: a necessidade da manutenção de jeitos de viver arraigados na comunidade num contexto de dissolução desses vínculos; o que entrou para a história do pensamento crítico latino-americano como capitalismo dependente e periférico, nos termos de Ruy Mauro Marini, ou, dito de modo mais corriqueiro, a tal modernização conservadora. Contudo, as reflexões estéticas propostas, apesar de partirem do mesmo diagnóstico, propõem tratamentos distintos, para não abusar da categoria da oposição.

Rolando Boldrin traz a marca da constância, sendo uma espécie de anjo da guarda da sonoridade caipira ao manter viva a memória dessa manifestação social, atuando próximo do colecionador, tal como Walter Benjamin entende essa figura em Eduard Fuchs, colecionador e historiador (Autêntica), que ensina ao materialista histórico o valor “das fontes”, pois “na sua paixão” sobre objetos por vezes os mais insignificantes, o ato de colecionar inúmeras vezes demonstra uma espécie de “arqueologia” que apresenta a potencialidade de “restituir à obra de arte a existência na sociedade, da qual havia sido de tal modo segregada”, aquela que perdera o vínculo tanto com “seus produtores” quanto “com aqueles que a poderiam compreender”.

Ação que rompe com a suposta progressividade da história, pautada pelo tempo homogêneo e vazio, porque sem mudança, típico dos vencedores da história, como o próprio apresenta nas teses de Sobre o conceito de história. Daí a recorrência nos sons acústicos do violão e da viola, das inúmeras regravações de João Pacífico, Tonico e Tinoco, Raul Torres, Alvarenga e Ranchinho.

No outro extremo, Gal Costa atua sobre o signo da transformação, da reelaboração. Artista que opera pelo espírito fagocitário da antropofagia tropicalista. Em uma gravação prepondera a doçura da promessa de felicidade, na formulação de Lorenzo Mammi, da bossa nova como em Avarandado de Caetano Veloso no seu álbum inaugural (Domingo. Phillips, 1967) para dois anos depois, no álbum Gal Costa (Phillips, 1969) surgir a sonoridade “maldita” de Macalé e Capinan em Pulsars e Quasars, gravação que já conta com os timbres, ritmos e gritos que trariam a admiração de muitos no divisor de águas que foi Fa-tal – Gal a todo vapor (Phillips, 1971), como os uivos vocalizes de Vapor Barato, essa canção “franciscana” na estrutura sem grandes ostentações harmônicas, como diz Túlio Villaça (Uma outra canção de exílios disponível no site do autor: Sobre Canção) e estridente e pujante na exploração de timbres.

Em outro fonograma o que desponta é uma música dançante, meio funk meio bossa, como na sua versão de Que Maravilha de Jorge Ben Jor e Toquinho (De tantos amores. BMG Brasil, 2001). Por vezes um ponto de terreiro estilizado, que quase se transforma num samba reggae, pode ser ouvido em É d’Oxum, canção de Gerônimo e Vevé Calasans (GAL, BMG-Aiola, 1992). Em outros momentos, uma construção sonora que fusiona um ostinato de uma batida eletrônica, recorrente e insistente, com comentários da guitarra, do clavinete e, principalmente, do violão de sete cordas e seu fraseado típico dos velhos regionais de choro; fragmentos que habitam o mesmo espaço da gravação em que a empostação vocal de Gal Costa tende mais à declamação do que ao canto, como acontece na faixa que abre o disco Recanto (Universal music, 2011), canção de Caetano Veloso intitulada Recanto escuro.

Manutenção arqueológica filtrada pela indústria cultural em um polo da nossa comparação; no outro, a justaposição das ruínas nacionais que atualizam os restos e escombros que o desenvolvimento capitalista impõe à dinâmica social brasileira. Por direções diversas, ambas as produções pensam o presente sem nunca abandonar o passado, duas maneiras, enfim, que encaravam de frente a contradição de que os problemas entre nós teimam em persistir a despeito das mudanças ou, antes o contrário e de maneira mais precisa, exatamente porque tudo muda, as desgraças persistem. Posto nesses termos, a produção de ambos, cada qual a sua maneira, enformam esse problema de nascença típico das formações periféricas.

Rolando Boldrin enfatiza o traço da continuidade de práticas que são necessárias apesar de sempre subjugadas, basta lembrar que ainda hoje, de acordo com o IBGE, cerca 70% dos alimentos que as pessoas consomem no Brasil nos é fornecido pelas pequenas produções, isto é, pelas pessoas da roça. A obra da Gal Costa, por sua vez, insiste na necessidade da mudança que desagrega e destrói em prol da criação de um imaginário unitário; afinal, o saque à bandeira nacional pelo grupo do futuro ex-presidente Jair Bolsonaro é apenas uma manifestação dessa tentativa de forjar no ideal o que não existe na realidade: de que somos todos iguais, seja perante uma ideia de nação, seja, em termos mais abrangentes, perante a lei.

A grande questão que fica: ainda existe espaço para essas maneiras de fazer canção no mundo atual (neoliberal para uns, pós-modernos para outros, baseada no capital monopolista etc.), cujo domínio, no âmbito do mercado fonográfico, é incontestavelmente da música sertaneja na sua roupagem mais recente, que carrega consigo bem pouco dessa experiência caipira e muito da predominância de uma música dita sem localidade, seja pelos temas, seja pela instrumentação, seja pelas performances, seja pela indumentária, como mostra Bruno Magalhães de Oliveira Rocha em Sertanejo universitário: apontamentos históricos, estruturais, sonoros e temáticos (Dissertação de mestrado, UFMG).

Dizendo o mesmo em outros termos: vivemos uma pasmaceira político social tão grande para que somente as produções que abrem mão do passado tenham espaço na mídia? Afinal, canções recentes de extrema profundidade reflexiva sobre as tensões brasileiras indiscutivelmente existem, porém não se expandem para além de um público restrito.

*Vinicius José Fecchio Gueraldo é doutorando em filosofia na USP.

Notas

[i] As ações promovidas direta ou indiretamente pelo Estado de exceção ao qual o país estava submetido levou muitos indígenas à morte. Segundo os relatos colhidos pela Comissão Nacional da Verdade pelo menos oito mil indígenas foram exterminados, na década de 1970, principalmente em função da construção de estradas. Contudo, o maior massacre sofrido pela população indígena não significou morte imediata, mas um assassinato de outra ordem. Por escolhas políticas, grande parte das terras indígenas foram “ocupadas” por empresas, projetos, plantações, etc.; o que acarretou em uma “realocação” desse contingente de pessoas, cuja existência não era baseada na compra e venda de produtos, mas em uma relação íntima com o espaço: os mitos, as habilidades desenvolvidas ao longo de incontáveis gerações, as técnicas de plantio e de caça; em suma, esse modo de produção da própria vida é indissociável do lugar no qual se vive. Desse modo, os incentivos governamentais em tornar produtiva (no sentido de produzir mercadorias) essas terras, teve como consequência a migração dos seus habitantes originais, logo, a um genocídio a longo prazo, afinal, como mostra o trabalho de Maurício Gonsalves Torres (A beiradeira e o grilador: ocupação e conflito no Oeste do Pará. Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2008.), todas as atividades direta e indiretamente ligadas à sobrevivência detêm uma relação íntima com o próprio lugar. Desse modo, todo o enorme conhecimento produzido ao longo de séculos por essa população se perde com a mudança de lugar, ou seja, ao serem “realocados”, essas pessoas perde um modo de existir.

[ii] O caso mais difundido é história do “Jeca Tatu”, cuja matriz é a ideologia do progresso, que salva o “pobre” homem do campo das misérias do atraso, ao incorporar as maravilhas do mundo moderno. Note-se que somente ele se “salva” nessa narrativa. Passo a palavra a José de Souza Martins (Capitalismo e Tradicionalismo: estudos sobre as contradições da sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira Editora, 1975): “Um documento exemplar a esse respeito é a história do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. O caipira preguiçoso (porque doente), metamorfoseia-se no rico fazendeiro cercado de múltiplas comodidades urbanas (como a televisão de circuito fechado, meio de comunicação que não existia no Brasil quando a história foi escrita), graças à intervenção de dois agentes urbanos: o médico e os remédios de laboratório. Essa história, que expressa limpidamente os componentes ideológicos fundamentais da consciência urbana recente sobre o mundo rural, denuncia os vínculos reais entre o rural e o urbano. Note-se a ‘incapacidade’ da sociedade agrária, através de sua população, desenvolver-se social, cultural e economicamente, presa de inércia ‘doentia’. E a ‘terapêutica’ fundada na ideologia indicada, de ação exterior ao meio rural, de preeminência do meio e das concepções urbanas na definição do modo como a sociedade agrária deve integrar a totalidade do sistema social: como compradora e consumidora de mercadorias, como mercado”.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como