Por SOLENI BISCOUTO FRESSATO & JORGE NÓVOA

Comentário sobre o filme dirigido por Sylvain Chomet

O enredo do filme O mágico (L’illusionniste, 2010) não poderia ser mais simples. É a história de Tatischeff, que vive em busca de pessoas que possam desfrutar de suas mágicas e truques. Durante suas viagens, ele conhece a jovem Alice, com quem vai morar por um tempo em Edimburgo. No entanto, a simplicidade desaparece quando o diretor, Sylvain Chomet – o mesmo de As bicicletas de Belleville (Les triplettes de Belleville, 2003), utilizando-se de cenas cômicas, conta uma triste história: a de um mágico que, como profissional, mas sobretudo como ser humano, não encontra mais lugar no mundo capitalista da espetacularização e do fetichismo da mercadoria.

Sylvain Chomet, talvez não com consciência profunda de todas as implicações que aparecem por trás das sequências das imagens dessa história, aborda questões importantes sobre o artista, a obra de arte e seus critérios definidores, no mundo da reprodução em série dominado pelo valor de troca e pelo lucro do capital. A narrativa aborda a inadequação das profissões mais antigas, que não correspondem mais às demandas reais do mundo moderno na contemporaneidade, e ao esvaziamento do humano nas relações sociais. A concepção do filme de animação é quase realista, utilizando, com maestria, a profundidade de campo e o claro-escuro, abusando dos tons pastéis e da transparência das aquarelas, como se aquele mundo estivesse, de fato, desaparecendo.

O resultado é simplesmente comovente, sublime. O mágico, não se refere apenas à profissão do protagonista, mas também, à magia encantadora da própria película. Enquanto filme de animação, não deixa de ser, também, uma afetuosa homenagem ao cinema – particularmente ao cinema mudo, fazendo com que os espectadores mergulhem numa espécie de melancolia, sobretudo quando constata o desaparecimento das salas de cinema, que perdem espaço para o streaming ou para igrejas pentecostais.

A história começa em Paris, em 1959. O mágico Tatischeff carrega consigo o único pôster de divulgação que tem de seus espetáculos. Ele vive num mundo onde a transformação promovida pela técnica na produção dos bens culturais e da arte em mercadoria para consumo em massa, pela indústria cultural, são cada vez mais explícitas e dominantes. A música mecânica e a televisão remetem os homens cada vez mais à contemplação e os espetáculos de vaudeville e music-hall[i] não encantam mais, nem mesmo os habitantes das pequenas cidades.

Tatischeff, para sobreviver, é forçado a procurar lugares cada vez mais remotos, onde a tecnologia ainda não chegou e seus truques de mágica ainda possam provocar alguma emoção. Ele acaba em um pequeno vilarejo na Escócia, onde conhece uma menina faxineira, Alice. Ambos, sem família e pobres em afeto, acabam se aproximando e desenvolvendo um carinho recíproco, como se fossem pai e filha. Os dois seguem juntos para Edimburgo.

A escolha por Edimburgo não é inocente: é o lugar onde o antigo e o moderno coexistem. Edimburgo, a capital da Escócia, tem uma divisão muito clara. A Old Town mantém a ambientação medieval em sua arquitetura, com seus castelos, catedrais e palácios. As ruas são mais estreitas e não mais do que 20.000 pessoas vivem na área. Por outro lado, a New Town é marcada pela modernidade, tanto em sua arquitetura, como no traçado original das ruas, tornando-a na área preferida de comerciantes, profissionais e empresários, para morar e trabalhar. Essa coexistência entre o antigo e o novo está presente em O mágico.

Tatischeff, Alice e outros artistas decadentes (três trapezistas, um palhaço e um ventríloquo) moram em um velho prédio de madeira em Old Town. Os apartamentos são pequenos (quarto, sala, banheiro), o prédio não possui elevadores e o abastecimento de água é precário. A nova cidade se apresenta com suas vitrines, restaurantes e grandes shopping centers. Em Edimburgo, Tatischeff descobrirá que, infelizmente, a magia e os mágicos não têm mais lugar na “sociedade do espetáculo” e Alice será totalmente capturada pelas vitrines iluminadas da cidade e pelo “fetichismo das mercadorias”, oferecidas pelas lojas.

A referência, neste artigo, à “sociedade do espetáculo” não está relacionada à noção ampla e vulgarizada que muitos sociólogos absorveram da grande mídia. Antes, trata-se de um conceito elaborado por Guy Debord ([1967]1997) que enfatiza o fetichismo da mercadoria, a fim de estabelecer uma crítica à categoria do valor que se expressa no mercado através dos preços e à toda a sociedade capitalista. O rigor da crítica de Guy Debord, à mercadoria e ao valor, baseada em Karl Marx, já deveria ter sido completada e atualizada há algum tempo.

Guy Debord parte da categoria da mercadoria, mas já em seu próprio tempo, o capital fictício (nos termos de Marx) resume e se eleva à estratosfera o fetichismo e o esvaziamento da substância do valor da mercadoria. Como o capital é uma relação social, tal esvaziamento penetrará em todos os seus poros. Eis porque as representações da “sociedade do espetáculo” estão ainda mais marcadas pelo esvaziamento de valor real das relações sociais. As relações sociais passaram a ser dominadas pelo capital fictício, a partir da gigantesca acumulação de capitais dos 30 gloriosos anos de ouro do pós-guerra.

Após a dominação do capital financeiro (como o último capital (Nóvoa, Balanco, 2013; Nóvoa, 2020), síntese de todas as outras formas de capital), o fetichismo do dinheiro produz ainda mais estragos subjetivos do que na época de Marx. A volatilidade de sua essência destrói permanentemente valores reais. O esvaziamento do valor real se exprime nas representações através da fluidez fetichista do valor, que se transforma em anti-valor. Não é coincidência, que depois da depressão, a doença que domina, cada vez mais a psique no século XXI, seja a melancolia anoréxica. Na crítica da economia política no século XIX e ao longo de 2/3 do século XX grande parte das mercadorias guardaram valor de uso real.

Mas, a partir do último quarto deste século e durante as últimas duas décadas do século XXI, cada vez mais aparecem mercadorias em série, sem sequer utilidade real, como por exemplo, a Coca-Cola e o MacDonald. As produções em série de filmes e seriados da Netflix, da Globoplay e demais plataformas streamings, são expressões do lixo midiático glamourizado e massificado. Se o capital, as hipotecas e o “valor” de títulos inflacionários – e sem valor real, têm cada vez menos a ver com a produção direta de valores de uso reais, é compreensível que a relação alienada entre os produtores diretos (o trabalhador) e o fruto e o significado de seu trabalho, lhes escapem e os dominem completamente, de forma ainda mais estranha e destrutiva. A eles, mas também, aos consumidores da “sociedade de consumo”.

Não é mais, apenas, o tempo socialmente excedente à reprodução da força de trabalho (o sobrevalor, a mais-valia) que é apropriado pelo capital, mas também o tempo “livre”, tanto quanto aquele em que as pessoas estão acordadas (administrando suas vidas ou pretendendo se divertir), como aquele em que estão dormindo. A voracidade do Molok-capital quer ser senhor de todo tempo social.

Em outras palavras, todo o metabolismo psicossomático e social[ii] serve ao capital e ao seu acúmulo, ainda que tal acumulação se dê com valores fictícios. A magia das imagens e as representações virtuais da realidade se tornam cada vez mais abstratas e sem sentido, reproduzindo o estranhamento que se dá nos próprios processos sociais. O tempo social médio é homogeneizado de modo acelerado e incessantemente pela robótica, pela informática digital e pelos algoritmos, dissolvendo todas as particularidades individuais. Transforma os homens em uma espécie de espectro de um “homem abstrato”, que não é mais capaz de identificar sua utilidade social particular, uma vez que não tem mais uma individualidade, nem uma personalidade própria e real.

Esse homem se torna supérfluo (Vassort, 2012) e, uma vez que é ao mesmo tempo produtor e consumidor, incorporando a reprodução das relações sociais dominantes, também participa de sua própria dominação. O que é produzido e que se torna “trabalho morto” domina o “trabalho vivo” de operário e produtores diretos, o substitui e o mata como nunca antes na história do capitalismo. O homem, individual e social, termina sendo vítima e cúmplice de um único e mesmo processo dominado na modernidade pelo capital como relação social destrutiva. O cinema é, provavelmente, a obra de arte que mais e melhor se apropria dos processos sociais e humanos. Em todo caso é o que sentimos quando assistimos O Mágico. Eis porque o tomamos aqui como leitmotiv de nossa leitura do mundo entrando na era mais destrutiva da dominação do capital.

Tati(scheff)[iii]: o “pai”, o artista, o esportista

O roteiro do filme é atribuído ao ator, produtor e diretor francês Jacques Tati. Na verdade, o filme foi inspirado em uma carta que Tati escreveu para sua filha Sophie (que ele teve com uma dançarina de music hall e nunca reconheceu), em fins dos anos 1950, exatamente na mesma época em que atuou em Meu tio (Mon oncle, 1958). Portanto, as semelhanças entre as duas produções são intencionais. Não é por acaso que O mágico começa em 1959. A carta foi encontrada nos arquivos do Centro Nacional da Cinematografia (CNC), com o título Film Tati n° 4. Ao longo da narrativa, Tatischeff contempla uma foto, contemplação sempre acompanhada de um longo suspiro.

Somente no final do filme, o espectador é informado de que a foto é de uma menina, o que pode ser entendido como uma referência à filha não reconhecida. Isso porque, por meio de um jogo de imagens, Chomet revela a foto e agradece a Sophie pelo acesso ao roteiro original. Também é interessante notar, que as crianças são frequentes na narrativa e sempre se enfadam com os truques de mágica, que não as seduzem mais. Apenas Alice, uma menina como a da foto, fica seduzida. Talvez, por isso, por lembrar sua filha, Tatischeff aceite levá-la consigo e participe de seu crescimento e amadurecimento, até que ela conheça seu primeiro namorado.

Tal percurso, Jacques Tati não realizou com sua própria filha e com esse gesto ensaia um “auto perdão”. Ao escrever a carta, é como se ele quisesse elaborar uma compensação, admitindo o erro de não ter reconhecido sua filha biológica. O mágico, portanto, é também um ensaio biográfico de Jacques Tati. Ter um filho e ser um artista não é pouca coisa. No mundo das mercadorias, o tempo é transformado em uma questão central em todos os tipos de relacionamentos. O tempo se desumaniza. Metamorfoseia-se no tempo de um comércio tão abstrato que o homem escravizado vira seu apêndice.

Jacques Tatischeff (o mesmo nome do mágico do filme), mais conhecido como Jacques Tati, trilhou uma carreira esportiva e artística. Devido à sua altura, 1,91m, destacou-se como jogador de rúgbi. Seu talento para imitações e apresentações cômicas, o levaram ao vaudeville e ao music hall. No cinema, sua carreira se estendeu por mais de quarenta anos, de 1932 a 1974. Além de atuar, ele também dirigiu e produziu cinco longas-metragens, quatro dos quais tinham o desajeitado Monsieur Hulot como protagonista[iv].

Em tempos da Nouvelle Vague, ao optar pelo cômico e pela sátira, o cinema de Jacques Tati não agradou a crítica especializada, nem atraiu a atenção de um público mais culto e intelectualizado. Por outro lado, desde seu primeiro filme, ele foi fortemente aprovado pelo grande público francês. Para defender sua autonomia, Tati aglutinava funções importantes do fazer cinema: era diretor artístico, produtor e roteirista de seus filmes.

O diálogo de Sylvain Chomet com a produção de Tati é nítido. O mágico é uma verdadeira homenagem ao diretor francês, que morreu falido e sem o devido reconhecimento da crítica. Contudo, foi capaz de cultivar um público que se tornaria nostálgico de sua comédia, cheia de humor e ironia, mas também de pessimismo e de certa melancolia. Essa homenagem é imediatamente reconhecível pela aparência do mágico. Ele é alto e seu enorme corpo (que é grande demais para as cadeiras e as portas) se movimenta com gestos um tanto desengonçados. Seu olhar melancólico, é desconectado e desinteressado do mundo imediato, exatamente como o Sr. Hulot.

Se o espectador não consegue fazer essa associação imediatamente, Chomet facilita a tarefa, inserindo na narrativa uma cena de Meu tio. Quando Tatischeff se esconde dentro de um cinema, para que Alice e seu namorado não o vejam, na tela, Hulot está saindo fugido da casa da irmã, sem que ela o visse. Hulot na tela e Tatischeff entre as poltronas fazem os mesmos movimentos corporais, até que Hulot corre para a porta da casa e Tatischeff sai da sala de cinema. Evidentemente, esse é um jogo em que o diretor mistura, a exemplo de Wood Allen (A rosa púrpura do Cairo – The purple rose of Cairo, 1985, e Meia-noite em Paris – Midnight in Paris, 2011), realidade e ficção. A maneira como a cena foi construída nos dá a impressão de que a imagem de Hulot é a imagem de Tatischeff refletida em um espelho, ou vice-versa.

A maturidade de Alice como desencanto diante da reificação

Tatischeff e Alice criam fortes vínculos de transferência emocional, como se fossem pai e filha. Alice é uma garota pobre que trabalha para sobreviver. Ela não pensa duas vezes em abandonar tudo e seguir o mágico, inclusive um menino, com quem possuía um forte vínculo. Há, nesse sentido, uma certa repetição de rupturas nas relações entre as crianças. Em Meu tio, algo similar acontece. Hulot se identifica mais com as crianças, tanto como com seu pequeno sobrinho, atrapalhado como o tio, quanto com as crianças do bairro onde mora, principalmente uma garotinha, que recorrentemente está na garupa de sua bicicleta. Hulot tem um jeito paternal e muito carinhoso de tocar seu nariz, toda vez que eles se encontram.

No final do filme, essa menina, que usava tranças e um avental, surge como uma linda moça. Esta imagem será resgatada por Sylvain Chomet em O mágico, uma vez que Alice também atinge a idade adulta ao longo da narrativa. Esse momento coincide com o progressivo desencantamento dela em relação ao que transparece para além das vitrines e diante da dificuldade de adquirir suas belezas.

Como nos filmes de Tati, em O mágico os diálogos não são revelados, mas estão sempre presentes entre os personagens. Eles têm um significado, mas não o de fornecer informações sobre a narrativa. Eles servem para despertar os sentidos e a compreensão do espectador. A linguagem dos filmes de Tati é muito sensível e se expressa por meio de gestos e olhares. Ele quase aboliu a oralidade em uma espécie de nostalgia do cinema mudo. Mas simboliza também uma dificuldade de expressar palavras amargas diante do desencanto que o adulto percebe mais rapidamente que uma jovem pós-adolescente.

Em O mágico, a homenagem a Tati não está apenas na forma, mas, acima de tudo, no conteúdo do filme. Assim como nos filmes de Tati, o tom nostálgico de O mágico saúda o passado e denuncia sua destruição, revelando, também, a destruição do presente. Tati(scheff) tem medo de olhar para o futuro, que já está no presente, com sua procissão de relações humanas estranhas, bizarras e reificadas que desfilam à nossa frente como duendes perversos ou como os músicos cínicos que aparecem em Morte em Veneza (filme de Luchino Visconti, 1971) que cantam e tocam alegremente zombando da morte dos ricos e nobres.

O que vemos no filme em O Mágico é também o que vemos na realidade dos processos sociais. No contraste entre o mundo antigo (representado pelo mágico e os outros artistas) e o mundo moderno-contemporâneo, coexiste uma tensão, um conflito: a destruição progressiva da verdadeira obra de arte, por meio da mecanização de sua produção e distribuição, mas também a destruição (física, psicológica e profissional) dos humanos que produziam arte verdadeira.

O diagnóstico e o prognóstico de Walter Benjamin ([1940]1994) podem ser lidos ao mesmo tempo, quando ele usa a metáfora do Angelus Novus (1920) de Paul Klee, para se referir, concomitantemente, ao passado e ao futuro. Bem como, quando se refere à obra de arte perdendo sua aura, por conta da reprodutibilidade técnica em série. Portanto, o “desenho animado” de Chomet nos força a pensar sobre a obra de arte, os artistas e as pessoas. Nos força a pensar sobre suas transformações, que são as das relações sociais subordinadas, ao mesmo tempo, à mercadoria e pelo capital.

A automação como coisificação das relações humanas

Um tema recorrente nas produções de Tati é a relação entre o homem e a sociedade, a relação do homem com o progresso do mundo moderno. Ao usar a comédia, o diretor procurou revelar o lugar do ser humano num mundo tecnológico de automação e funcionalidade e o crescente servilismo do humano em relação à máquina, aos aparelhos eletrônicos, ao carro. O ideal da família classe média, que tem carro e casa própria, também chegou à Europa do pós-Guerra. Tati retratou em vários de seus filmes o american/european way of life e Chomet também em O mágico.

Numa cena, Tatischeff vai trabalhar numa garagem noturna, para pagar o aluguel do pequeno apartamento que habita com Alice. Além de ele não saber operar o lava-rápido automático, a clientela, de esnobes proprietários de grandes carros importados, torna seu trabalho insuportável. Exausto, ele dorme, sem querer, num carro de luxo. Por tal “falta”, o chefe acaba despedindo Tatischeff do emprego. Ao sair apressadamente, ele deixa todo o dinheiro, que ganhou de gorjeta em sua primeira noite de trabalho, no bolso do macacão. Ele deixou sua pele, mas escapa de se tornar um escravo. Livre da escravidão, aparece outro pesadelo: como ele e Alice conseguirão viver no mundo sem dinheiro?

Tati sempre procurou revelar em seus filmes as tensões presentes nos coletivos humanos da sociedade de consumo. Em um contexto de crescimento das cidades, urbanização e progresso tecnológico, ocorreu também uma significativa mudança nos valores e no comportamento. Como resultado, foram necessárias novas organizações de tempo e de espaço, obrigando as pessoas a reaprenderem a organizar suas ideias e sua vida cotidiana.

De acordo com Meize Lucas (1998, p. 40-1), “Tati foi um observador cuidadoso e meticuloso dessa nova sociedade, colhendo com sensibilidade aguçada os hábitos, costumes, comportamentos, experiências, gestos e situações inusitadamente cômicas do dia a dia. Ou seja, a banalidade do cotidiano, nas suas diversas nuanças, compõe o universo fílmico de Tati. (…) Não se coloca um problema, uma questão pendente, um segredo, que seja o gérmen de uma história da qual se acompanhe a sua colocação como temática fundamental e seu desenvolvimento e desfecho. Tati substitui a trama mirabolante por esses achados de observação, colocados por ele em imagens, costurados pelos fios do cotidiano”.

Esse é o laboratório de Tati que Sylvain Chomet recupera em O mágico. Num misto de riso e tristeza, Sylvain Chomet revela uma visão mordaz e crítica à coisificação de um mundo pleno de melancolia passadista, que contrasta com um futuro cada vez mais pleno de absurdo no presente. É o que ele vê na cidade de Edimburgo, como síntese da mistura do novo e do velho mundo, que escapa a Tatischeff, como também escapa, em seu significado, a todos seus habitantes, mesmo àqueles que se julgam vencedores. É claramente visível, nos adolescentes que espancam até a morte o palhaço alcoólatra, vizinho de Tatischeff, não apenas pervertidos polimorfos, mas também, os protótipos das gangues fascistas da atualidade neoliberal.[v]

Eles não se envergonham da covardia de matar aquele que os fazia rir de “suas misérias”, e que lhes proporcionava entretenimento para amenizar a falta de emoção em uma cidade mergulhada na frieza física, psíquica e climática. É por isso que o “anjo da história”, da metáfora de Benjamin, tem medo de olhar para o futuro. Essa imagem é muito comum na imaginação europeia e sempre que alguns europeus pensam em reconstruir o velho mundo, eles pensam primeiro em destruí-lo e a guerra é seu melhor e mais eficiente método, do ponto de vista da reprodução do capital com valor real.

Seres humanos como mercadorias

Na sociedade de consumo, as mulheres foram, num primeiro momento, as mais suscetíveis ao apelo consumista. Por razões históricas ligadas à cultura dos povos, elas foram as mais vulneráveis a certos apelos fetichistas e as mais sensíveis às ofertas nas vitrines das lojas. É uma realidade que tem se alterado nas últimas décadas, uma vez que a publicidade tem se empenhado em transmitir e ditar um padrão de beleza, não apenas para as mulheres, mas também para os homens. Aliás, a perversão publicitária não encontra barreiras éticas. Sua palavra de ordem é vender, vender e vender mais, e para tal intento, não tem escrúpulos em inverter todos os sinais, incessantemente.

Ser bonito quase sempre significa estar na moda e, nesse ponto, roupas, sapatos, cosméticos e penteados estão no topo da lista de exigências. O capital aprendeu a capturar e a domesticar através da moda. Mas, não só isso. A moda transmite, por meio de jornais e revistas, pela televisão e pelas redes sociais, novas regras de comportamento, novos desejos e sonhos e a encenação de novos gestos. A publicidade investe maciçamente na imaginação e na fantasia dos compradores em potencial, mesmo daqueles que não podem comprar os produtos.

O poder da mídia, que veicula e fabrica publicidade para o capital, é grande e não é apenas econômico. Uma parte do capital das grandes empresas é investida na publicidade. Embora o valor real das mercadorias esteja cada vez menor, como consequência da redução do tempo social médio à produção da unidade mercantil (função do aumento da produtividade do trabalho), a publicidade pode “vendê-las” a preços de mercado muito altos, muito mais altos do que seu valor real. Utilizando a publicidade, o capital torna as mercadorias mais caras.

Muitas vezes também, por um tempo, produz o inverso: vendem suas mercadorias por preços abaixo de seu valor real, com a finalidade de vencer os concorrentes ou de ampliar a massa de suas vendas ou, simplesmente, queimar um estoque excessivo de superprodução de mercadorias. Além disso, a publicidade acrescenta fetichismo ao fetiche original da mercadoria, inerente ou mais próximo do valor de uso. O primeiro fetiche seduz e o fetiche do fetichismo escraviza a grande maioria dos consumidores, igualando-os, ao mesmo tempo, em seu ser e em sua aparência.

Ele os transforma em reprodutores de suas imagens fetichistas e em agentes da publicidade de um valor de troca, que somente parece ter valor de uso. A imagem de moças que calçam sapatos de saltos altíssimos, com dedos ornados de unhas gigantescas e desproporcionais pintadas de cores chamativas, ou ainda, rapazes e moças que têm os corpos modelados como verdadeiros halterofilistas, são exemplos da desumanização em curso. Pessoas, sobretudo mulheres, com rostos, peitos e nádegas siliconados, nos dão a impressão de vermos robôs que imitam seres humanos.

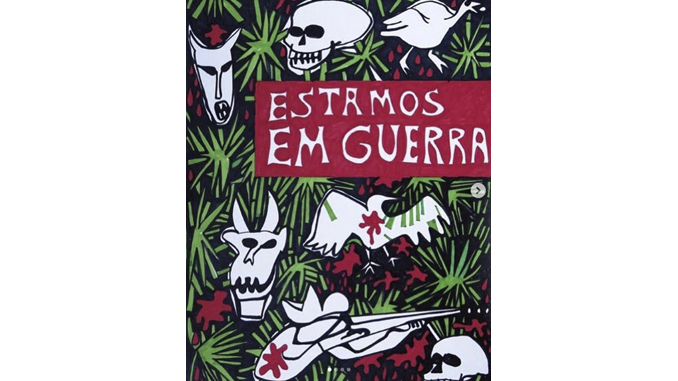

Outro exemplo gritante aparece em homens e mulheres impregnados dos pés às cabeças de tatuagens disformes e sem coerência, muito distante das pinturas e ornamentos corporais com as mais variadas funções, entre identitárias e ritualísticas, que a humanidade utiliza há séculos. Os corpos se transformaram em “porta-imagens”, que mais representam confusão, desespero e pulsão de morte, que a valorização da dignidade humana e a esperança em relação ao futuro. Uma das imagens que mais se observa é a caveira.

Mas, não a caveira risonha, como La Calavera de la Catrina, gravura em água-forte sobre zinco criada por José Guadalupe Posada, em 1910, e valorizada por Sergei Eisenstein em Que viva México! (1932), que desfilam em várias versões nas festas populares do Dia dos Mortos no México. As tatuagens da atualidade são as caveiras com punhais cravados nos crânios ou entre punhais cruzados, revelando o esvaziamento de humanidade das relações sociais, acompanhada de “uma vontade de violência destrutiva”.

Esse é um drama vivido por Alice, mas também, no extremo das consequências da alienação social, a tragédia do “palhaço bêbado” que é espancado por “delinquentes juvenis”. Devido à sua situação social e psicológica – uma garota pobre e carente, ela foi fácil e rapidamente capturada pelo fetichismo do fetiche da mercadoria. Andando pelas ruas enfeitadas de vitrines da nova Edimburgo, vestidos e sapatos parecem ter pernas e vontades próprias, e se tornam invasivos, avassaladores e “maiores” para os pés de Alice. Adquirem vida independente e eliminam a verdadeira característica da vida humana: sua capacidade de escolher conscientemente.

Para explicar esse fascínio e reificação, que as mercadorias exercem sobre os homens sob as condições do modo de produção capitalista – porque em outros modos de produção anteriores não era assim, Marx ([1867]2013, p. 146-7) escreveu: “Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intricada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos. Quanto a seu valor de uso, nela não há nada de misterioso, quer eu a considere do ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades, quer do ponto de vista de que ela só recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. É evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. Por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela se faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível-suprassensível. Ela não só não se mantém com os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo diante de todas as outras mercadorias, e em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria”.

“O caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, de seu valor de uso. Tampouco resulta do conteúdo das determinações de valor, pois, em primeiro lugar, por mais distintos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma verdade fisiológica que eles constituem funções do organismo humano e que cada uma dessas funções, seja qual for seu conteúdo e sua forma, é essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculos e órgãos sensoriais humanos etc. Em segundo lugar, no que diz respeito àquilo que se encontra na base da determinação da grandeza de valor – a duração desse dispêndio ou a quantidade do trabalho –, a quantidade é claramente diferenciável da qualidade do trabalho. Sob quaisquer condições sociais, o tempo de trabalho requerido para a produção dos meios de subsistência havia de interessar aos homens, embora não na mesma medida em diferentes estágios de desenvolvimento. Por fim, tão logo os homens trabalham uns para os outros de algum modo, seu trabalho também assume uma forma social”.

“De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho, assim que ele assume a forma-mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa própria forma”.

Todas as pessoas, que se deparam com esse processo mercantil, podem ficar fascinadas e motivadas a comprar mais e mais. É muito difícil, que até mesmo o crítico mais crítico do mundo das mercadorias, não tenha sido tocado, pelo menos uma vez na vida, pelo fetiche da mercadoria. Muitas vezes não é suficiente ter dois ou três pares de sapatos, três ou quatro conjuntos de roupas, uma ou duas bolsas.

E quanto aos carros? Mesmo que não sejamos tocados por um belo carro, acabamos admitindo que, às suas utilidades, pode ser acrescentada a sensação de “poder de movimento”, que produz falsos sentimentos de liberdade e potência. A depender do ano e da marca do carro, tal poder se transforma em status. No mundo do mercado mais comum, há sempre a necessidade de comprar mais, porque precisamos comer e nos vestir todos os dias. Além disso, para a lógica do capital, os objetos – mesmo os novos com pouco uso – são programados para serem descartados rapidamente, abrindo espaço para outro modelo, mais atual e mais em sintonia com a moda.

A publicidade assume assim, uma função social reprodutiva do valor que é da maior importância, muito particularmente sob o domínio do capital fictício, a partir do processo da financeirização neoliberal. Não se vive mais na época em que Marx escreveu e publicou o Livro I de O Capital, e nele o capítulo sobre a mercadoria e seu fetichismo. Nesse momento, toda mercadoria precisava realmente ter valor de uso inconteste e não se comparava o alcance da publicidade, com o que se elabora nesse domínio em serie hoje (Silva, 2013).

Sendo o mercado finito e a mundialização tendo alcançado o planeta (Chesnais, 1996), o grande capital começou a viver a dificuldade de onde encontrar “espaços” – não apenas geofísicos, para investir com lucro. A criatividade da publicidade, e das ideologias que ela produzia, passou a ter um papel de primeira ordem para ampliar artificialmente as vendas. A divisão da sociedade em “tribos identitárias” tem facilitado a criação de mercados específicos, nichos que se convertem ambientes de lucratividade. Trabalhadores assalariados, jovens estudantes, mulheres e homens negros, gays, lésbicas e trans têm indumentárias próprias, modos de cabelos, cosméticos, toda uma “mise-en- scène” que têm sido exploradas pelo capital da moda e pela produção de modelos pelas redes de televisão de forma impressionante.

Nesse processo, a ideia de emancipação foi substituída pela ideologia do “empreendedorismo”. Tornou-se um ideal ser dono de seu próprio negócio, muito embora, em grande parte das vezes, quem sai ganhando economicamente é o banco ou a média/grande empresa, que subcontrata a pequena boutique startups. Mas, a divisão ocorre também politicamente e promove a concorrência, sob a base da ideologia da meritocracia neoliberal.

O fenômeno da obsolescência programada se torna cada vez mais predominante. A cada estação, novas coleções de roupas, calçados e acessórios são lançadas e, assim, é estabelecido um calendário no qual os produtos da estação anterior ficam “desatualizados”. Com os equipamentos eletrônicos, a situação é ainda pior e mais caótica. Todos os dias, dezenas de novos itens de equipamentos são lançados, cada vez mais eficientes, mesmo que os usuários não tenham tempo ou habilidade para utilizar nem 30% do potencial desses aparelhos. Com “mais memória”, mais funções e mais ágeis, os novos aparelhos tornam obsoleta uma infinidade de outros equipamentos ainda novos.

Para ilustrar, basta pensar nos celulares e tablets, equipamentos dominados mais por seus valores fetichistas, do que por seus valores de uso ou de troca. Ostentar o último modelo é uma demonstração de poder, mesmo que ele transforme seu usuário num autômato, e esta é uma das consequências mais importantes das tecnologias de ponta e daquilo que comumente tem se denominado de “inteligência artificial” (Chomsky, 2023).

Dessa forma, as “qualidades psicológicas” que as pessoas atribuem às mercadorias e às máquinas são, na verdade, qualidades que elas próprias gostariam de ter e que, ao possuírem essas mercadorias, acreditam ter, sem perceberem a “servidão voluntária” que passam a praticar. Mas, o círculo de causalidade, que explica esses sentimentos psicológicos, não é realmente produzido pela mercadoria. É uma questão de construções sociais de valores subjetivos, codificados na ideologia dominante, disseminada pelos valores de troca e pelas necessidades do capital, o que acaba disfarçando todas as relações sociais e humanas em coisas.

Marx ([1867]2013, p. 147-8) nos ajuda novamente: “Já a forma-mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho em que ela se representa não tem, ao contrário, absolutamente nada a ver com sua natureza física e com as relações materiais [dinglichen] que dela resultam. É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias”.

Marx procura encontrar, na totalidade do processo social, as conexões entre os fatores objetivos e subjetivos nas formações sociais do modo de produção capitalista. As conexões entre o fenômeno do fetichismo, que é produzido no cérebro humano como resultado das relações sociais, não podem ser explicadas fora desse mundo, e isso é verdade para todos os fenômenos subjetivos que passam pelo aparato cognitivo do homem, como indivíduo e como ser social. Isso também é verdade para certas reações fisiológicas e puramente individuais.

Algumas doenças, consideradas de origem genética, podem ou não se manifestar, dependendo, não apenas da história pessoal de cada indivíduo, mas também das relações sociais que ele mantém e como consequência das condições mais saudáveis ou mais doentias das relações nas quais se acha imerso. É por isso, que podemos encontrar certa necessidade entre o capitalismo neoliberal e doenças psíquicas, e uma tendência de certos setores da saúde de considerar tais manifestações como exclusivamente endógenas à estrutura do indivíduo, desresponsabilizando o modo de funcionamento da vida social, muitas vezes direcionado para e pela competição da produtividade e do lucro incessante do capital (Déjours, 2009; Hirigoyen, 2002; Fromm, [1955]1983).

As relações de produção capitalistas são, por sua imanência, reificantes e fetichistas. Dessas relações pulsam, como fenômenos centrais, a ideologia dominante (que é o resultado da dominação de certas classes ou frações de classes) e a alienação. As relações sociais de exploração são a essência original da ideologia dominante, da alienação e, consequentemente, de seus próprios fundamentos. Da mesma forma, se o fenômeno do fetichismo existe desde os tempos pré-históricos, foi somente sob o capitalismo que ele adquiriu um poder gigantesco, capaz de escravizar massas humanas inteiras.

Na obra que o tornou mundialmente conhecido como um grande pensador da primeira metade do século XX, Georg Lukács dedica um longo capítulo ao que ele denomina de “reificação”, uma tentativa de aprofundar a leitura que Marx fez no capítulo sobre a mercadoria. Eis o que Lukács ([1923]1989, p. 97-98,110) diz sobre esse fenômeno: “Não é por acaso que as duas grandes obras da maturidade de Marx, cujo objetivo é descrever o conjunto da sociedade capitalista e pôr a nu seu caráter fundamental, começam por uma análise da mercadoria. Com efeito, nesta etapa da evolução da sociedade não há problema que não nos remeta, em última análise, para esta questão, e não deva ser procurada na solução do enigma da estrutura da mercadoria. É evidente que o problema só pode elevar-se a este grau de generalidade quando colocado com a grandeza e profundidade que atinge nas análises de Marx, quando o problema da mercadoria não aparece apenas como um problema particular, mas como o problema central, estrutural da sociedade capitalista em todas as suas manifestações vitais. Só assim é possível descobrir na estrutura da relação mercantil o protótipo de todas as formas de objetividade e de todas as formas de subjetividade na sociedade burguesa”.

“(…) A essência da estrutura da mercadoria tem sido frequentemente apontada. Sua base é que uma relação entre as pessoas assume o caráter de uma coisa e assim adquire uma “objetividade fantasma”, uma autonomia que parece tão estritamente racional e abrangente que esconde cada traço de sua natureza fundamental: a relação entre as pessoas”.

“(…) A metamorfose da relação de mercadoria em uma coisa dotada de uma ‘objetividade fantasma’ não pode, portanto, limitar-se à transformação em mercadoria de todos os objetos destinados à satisfação de necessidades. Ela imprime sua estrutura em toda a consciência humana; as propriedades e faculdades dessa consciência não estão mais meramente ligadas à unidade orgânica da pessoa, mas aparecem como “coisas” que o homem “possui” e “exterioriza”, assim como os vários objetos do mundo externo. E não há, de acordo com a natureza, nenhuma forma de relacionamento entre os homens, nenhuma possibilidade de o homem afirmar suas “propriedades” físicas e psicológicas, que não se submetam, em uma proporção crescente, a essa forma de objetividade”.

Cada assalariado morre um pouco todos os dias, pela necessidade de poder viver, mas ele só pode sobreviver à sua existência, já que ela é, de fato, vivida pelo capital e seu significado de nenhuma forma lhe pertence (Brohm, 2007). Sua existência é alienada, sem que ele possa percebê-la, e todos os seus desconfortos são vivenciados como sendo da ordem natural da vida. Ele vivencia suas relações sociais sem perceber que é absolutamente estranho, por exemplo, que ele construa prédios a vida inteira e não tenha um teto para si e para sua família. Além dessa multidão de trabalhadores, há toda uma massa de pessoas que são excluídas do mercado de trabalho. Elas não conseguem se ver como a verdadeira força produtiva da riqueza do mundo das mercadorias e, por fim, sua morte o transforma em uma mercadoria para as empresas funerárias.

No entanto, para entender e explicar os efeitos que o fetichismo da mercadoria tem sobre a consciência social, é necessário vincular fenômenos subjetivos a fenômenos objetivos. Além da necessidade de comprar, o fetichismo da mercadoria também desenvolve um estranho e ridículo sentimento de inferioridade, naqueles que insistem em usar a moda de temporadas anteriores, e ainda mais naqueles que não têm a possibilidade de comprar qualquer moda. Da mesma forma que, com uma Harley-Davidson ou com uma Ferrari, o homem se sente cheio de poder e, assim, alimenta seu narcisismo e se vê com um status social muito elevado, os “pobres mortais” que podem consumir um carro comum, também se sentirão parte desse teatro social e de seus espetáculos mais luxuosos ou mundanos.

Os trabalhadores diretamente produtivos, como, por exemplo, aqueles que produzem os mesmos carros populares, têm a ilusão de estar produzindo utilidades sociais fundamentais e se sentem muito importantes por isso. Sentimentos semelhantes são experimentados por aqueles que constroem rodovias ou edifícios. Até certo ponto, os trabalhadores produtivos têm uma aura semelhante à dos artesãos que viam os frutos de seu trabalho como uma conquista pessoal, além de uma identidade inevitável e reconhecimento social. Porém, quanto mais entrarmos no mundo em que o valor de troca domina, essa identidade social e a aura desaparecerão, assim como os próprios artesãos.

Parecer ser: a encantadora e desintegradora sociedade do espetáculo

É por esse processo que somos impactados em O mágico. Alice está encantada com os sapatos vermelhos, de modelo um tanto “infantil”, que ganhou de Tatischeff. Mas, logo ao chegar em Edimburgo, percebe que as jovens de sua idade usam saltos altos. Sapatos brancos de saltos passam a ser o seu fetiche. Ao ganhá-los de Tatischeff, ela mal consegue se equilibrar, caminha com as pernas dobradas e os tornozelos torcem a cada passo. Mas isso não importa. O que importa é o sentimento de estar na moda e, de qualquer modo, pertencer ao rebanho.

Com que frequência vemos esse tipo de comportamento acontecendo ao nosso redor todos os dias? A grande maioria dos assalariados, por exemplo, tenta imitar a moda dominante, por meio da qual o capital obtém lucro. Mas, até mesmo os ricos imitam as modas instituídas pelo capital. A necessidade de pertencer a um rebanho, a uma tribo, é, ao mesmo tempo, uma necessidade objetiva e subjetiva, que permite a sobrevivência em um mundo, que exige a massificação dos costumes e dos modos de ser. Aparecer ser, eis a questão! Isso afeta todas as formas de expressão na vida cotidiana e tem consequências muito sérias e até trágicas, expressas, no que denominamos, de espetacularização da barbárie, que encontrou sua primeira implementação na estetização da política nazista, com a criação de um pop star hitlerista.

Por isso, podemos concordar com Vassort (2013, p. 191) quando ele afirma que, “a massificação contemporânea é, portanto, o resultado de uma racionalidade e reificação absolutas, uma racionalidade e reificação que se transformam na maldição absoluta da barbárie e, como observa Adorno, do totalitarismo. Nenhuma das classes sociais escapa a essa maldição, denominada por Primo Levi de “desolação interior”, porque, no desenvolvimento dialético do capitalismo, se o capital parece destruir o trabalho, ambos estão intrinsecamente ligados ou “paradoxalmente unidos”, e essa massificação bárbara atinge, na mesma desolação da cultura, as classes possuidoras e não possuidoras, favorecidas e não favorecidas, dominantes e dominadas”.

É impressionante o processo de mudança pelo qual passa Alice. Ela chega a Edimburgo como uma menina, seus cabelos na altura dos ombros e com franja, o que acentua seu ar infantil, suas roupas são simples e relativamente velhas. Na passagem de uma estação (do inverno para a primavera), ela floresce e se torna uma mulher “adulta”, já que ser adulta é ter a aparência da moda. É mais importante parecer do que ser. Alice passa a usar vestidos rodados que acentuam sua cintura fina, saltos altos e luvas, seus cabelos presos num elegante coque. Ela se veste exatamente como os manequins nas vitrines de moda de Edimburgo e se sente bem com isso.

Ela representa o “moderno”. Ao lado dela, passa uma menina, exatamente como ela era ao chegar a Edimburgo. O olhar da menina para Alice é de fascinação, como se estivesse diante de uma catedral de estética. Já Alice, apesar do curto espaço de tempo, não se reconhece mais na menina. Seu olhar é alienado. Ela não se lembra mais de como era antes. Para Alice, o importante é ser o reflexo da vitrine e as moças bem-vestidas de Edimburgo são ícones para ela.

Em sua ansiedade e necessidade de agradar a Alice, Tatischeff não percebe o “mal” que está fazendo. Ao convencer a menina que é capaz de fazer surgir, como num passe de mágica, todas as coisas de que ela precisa ou simplesmente deseja, ele contribui para sua alienação. Alice é incapaz de perceber que os objetos que deseja têm um preço e que é preciso uma determinada quantidade de dinheiro (tempo de trabalho) para pagá-los. Ela simplesmente deseja cada vez mais.

Um exemplo claro dessa situação, é a cena em que ela está passeando com o namorado e tenta comprar um colar, com uma moeda que o mágico tirou de trás de sua orelha. Ao não conseguir, ela pede ao namorado para adquirir o colar. O namorado simplesmente afirma que não pode. Ela não entende muito bem, por que o rapaz não faz uma mágica para surgir o dinheiro e comprar o colar, como Tatischeff havia feito tantas vezes. Completamente encantada com todas as roupas, joias e sapatos nas vitrines das lojas e com as luzes da cidade, ela se torna completamente alienada por suas ilusões, incapaz de se defender das mercadorias e de seus fetiches. Esse conjunto espacial e social compõe um espetáculo deslumbrante, do qual ela participa como se fosse uma atriz. Mas é pura encenação vivida como realidade ou dito de outra forma, a vida real alienada.

Alice (e a escolha de seu nome não foi por acaso) vive num mundo imaginário, num “país das maravilhas” e dos sonhos, numa liberdade sem o conhecimento da necessidade. E, no entanto, ela está imersa na marcha do capitalismo, que envolve os homens em suas teias de bens de consumo e em seu espetáculo de diluição dos seres e de suas humanidades, em relações sociais reificadas, vazias, fictícias. Nem Tatischeff, nem seu namorado sabem explicar, por que as coisas que enfeitiçam seus sonhos dependem de outra coisa chamada dinheiro.

O que poderia ser “possuído” num passe de mágica, na ponta dos dedos, não se faz sem a “magia” de um estranho alienígena que se interpôs, historicamente, nas relações sociais humanas. Nenhum dos dois consegue explicar esse fenômeno a si mesmos, mas o princípio da realidade do mundo da mercadoria os fez reconhecer que o fetiche do dinheiro é uma “ilusão” real, tão dura quanto a rocha ou o vil metal.

Marx revela, em seus Manuscritos ([1844]2004, p. 81), como a mercadoria aliena o produtor: “Quanto mais o homem põe em Deus, tanto menos ele retém em si mesmo. O trabalhador encerra a sua vida no objeto; mas agora ela não pertence mais a ele, mas sim ao objeto. Por conseguinte, quão maior esta atividade, tanto mais sem-objeto é o trabalhador. Ele não é o que é o produto do seu trabalho. Portanto, quanto maior este produto, tanto menor ele mesmo é. A exteriorização (Entäusserung) do trabalhador em seu produto tem o significado não somente de que seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa (äussern), mas, bem além disso, [que se torna uma existência] que existe fora dele (ausser ihm), independente dele e estranha a ele, tornando-se uma potência (Macht) autônoma diante dele, que a vida que ele concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e estranha”.

No cinema da vida, ninguém consegue entender que as mercadorias e os preços que as representam nas lojas são a encarnação do trabalho de graça da natureza e do valor acrescentado pelo trabalho humano, aliás, uma parte cada vez maior que não é paga. Alice fica encantada com essa sociedade cheia de vitrines, luzes e coisas bonitas, mas, ao mesmo tempo, frustrada porque não pode tê-las. Tampouco vê alguém com desejo de partilhar. Não muito diferente é a situação do mágico e de outros artistas. O ingênuo Tatischeff, que sempre é enganado e nunca recebe todo o dinheiro a que tem direito, tenta se adaptar a essa sociedade de consumo, sem conseguir.

Ele tenta conciliar um trabalho noturno num estacionamento com seus shows de mágico no music hall, mas acaba fracassando. Seu empresário vende seus shows para o gerente de um grande centro comercial. Tatischeff acaba na vitrine de uma loja, fazendo surgir mercadorias com seus truques mágicos, que, finalmente, arranca aplausos de um público feminino. Ele não trabalha mais do que uma tarde. E parece ser com esse trabalho, que adquire consciência do mal que está fazendo à Alice e para todas aquelas pessoas que se encantam diante da vitrine e de seus truques de mágica.

Os objetos de seus desejos simplesmente aparecem sem qualquer relação com o tempo de trabalho necessário às suas confecções, como em uma verdadeira mágica. O próprio Tatischeff se torna escravo de sua capacidade de iludir, como se pudesse realmente fazer ouro ou fazer surgir moeda do nada, num mundo em que o valor de uso das mercadorias tem cada vez menos valor real e apenas o valor de troca é o que de fato importa.

A “galinha dos ovos de ouro” não existe

Após essa experiência, Tatischeff deixa o pouco dinheiro que conseguiu para Alice, com uma triste mensagem: “mágicos não existem”. Ele sobe ao topo de uma montanha e liberta o coelho, que o acompanhou em seu trabalho de mágico. Desiludido e desorientado, Tatischeff pega um trem para um destino desconhecido. Ele compartilha uma cabine com uma menina e sua mãe. A pequena deixa cair no chão o lápis com o qual desenhava. Ele percebe que é exatamente igual ao seu, só que muito menor. Ele esconde os dois lápis em sua mão, dando a pensar que ele faria um truque de mágica, para dar à menina a ilusão de que seu lápis cresceu.

Mas, no último minuto, ele devolve o pequeno lápis à menina. In/felizmente, convivendo com Alice, esse pobre mágico pôde se dar conta de que “iludir”, mesmo por diversão, no mundo das mercadorias e do lucro, pode ser muito destrutivo. Numa sociedade de espetacularização e de fetichismo do lucro, até mesmo uma mágica inofensiva pode se transformar numa perigosa cúmplice do capital. Esse, que aparece em sua representação como dinheiro corrente, encerra uma ilusão tão grande quanto as incorporadas nas “qualidades úteis” de certos bens perecíveis. O valor de uso das mercadorias pode ser esvaziado, destruído completamente e, mesmo assim, adquirir valor de troca, como no caso extremo dos armamentos de guerra.

Se a situação de Tatischeff é difícil, muito pior é a de seus vizinhos artistas. O pobre palhaço (que coloca seu nariz vermelho e relembra seus tempos de glória, ouvindo música de circo em uma velha vitrola) passa fome, torna-se alcoólatra, é espancado por delinquentes juvenis e faz várias tentativas de suicídio. O ventríloquo vende seu boneco de trabalho artístico para se alimentar e se entrega ao alcoolismo. Acaba mendigando nas escadarias de Edimburgo. Seu boneco, que permanece na vitrine de uma loja, também se tornou uma mercadoria, primeiramente vendido por seis liras, até tornar-se free. Mesmo gratuito, permanece exposto, pois ninguém se sente atraído por ele.

Um destino diferente, mas não menos difícil, tem o trio de trapezistas. Sempre em boa forma e de bom humor, eles fazem ginástica com seus corpos elásticos, enquanto pronunciam um “ap, ap, ap” permanente, que dá ritmo ao seu trabalho em conjunto. Em um primeiro momento, somos levados a acreditar que eles são os únicos, entre tantos artistas decadentes, que ainda encontram um lugar nessa sociedade moderna e que conseguem obter sucesso com seus talentos. Mas, ao longo da história, somos informados de que, na verdade, eles não são mais trapezistas.

Eles adaptaram suas habilidades físicas e treinamento para montar grandes outdoors, que transmitem mensagens publicitárias no campo da beleza e do sucesso. Viraram “atiçadores” do desejo alienado e “prostituídos” passaram a ajudar a iludir muitas pessoas. Fazendo piruetas, eles “batem” seu cartão-ponto, no início e no fim de suas jornadas de trabalho. De artistas, eles se tornaram trabalhadores explorados e, contraditoriamente, produtores de “mais-valor ideológico”. Sua arte de entretenimento se tornou a “mercadoria” fetiche, que produz o fetichismo do consumo.

Esse triste espetáculo de decadência dos antigos artistas de circo ilustra a marcha do capitalismo, que aniquila os homens aprisionados nas teias do consumo. Ele acaba reduzindo a arte a um mero valor de troca sem real valor de uso, ou em algo similar, em um valor fetiche. Da arte-evasão à arte-entretenimento, da arte-deslumbramento à arte-fascinação, o capital se apropria, subjugando os artistas e seus talentos à engrenagem da busca desesperada do lucro, contabilizado “simbolicamente” pelo dinheiro (cada vez mais em títulos) nos balanços contábeis, das contas bancárias e dos investimentos especulativos.

Cada vez mais o lucro é uma promessa futura de lucro ou um pseudo-lucro. Se baseia em ações da bolsa, em pirâmides de hipotecas e apólices de seguros que se multiplicam, tentando assegurar o que não pode ser assegurado, vez que o mais-valor real desaparece no interior dos mecanismos da reprodução do capital (Chesnais, 2016). O sistema-mundo capitalista está abarrotado de mercadorias (superprodução de valor) e, portanto, de uma massa de mais-valia que não consegue realizar. Está também superlotado de capital monetário. A inflação de valores e os limites sociais do mercado mundializado expõem os limites que emanam da estrutura lógica da reprodução do capital sob o domínio do capital financeiro.

A sanha avassaladora que deslocou grande parte do capital produtivo para a especulação – como consequência do gigantismo da acumulação realizada após a Segunda Guerra Mundial, também encontrou seus limites. O fenômeno da financeirização – como expressão de tal impasse da superacumulação de capital fictício, mostrou também seus limites na crise de 2007/2008 e sua continuidade rastejante até a atualidade.

Em O mágico, vê-se, um a um, seres destruídos em suas escolhas profissionais. Para sobreviver, desenvolvem uma rede de solidariedade entre si. O ventríloquo compra legumes e Alice faz uma sopa, que chega na hora certa para o faminto palhaço, às portas do suicídio. A vida triunfa, ainda que momentaneamente, sobre a morte. Mas, essas relações de afeto e respeito existem apenas entre eles. Diferente é a relação desse pequeno grupo com outros personagens da história: os empresários. A vida se torna cada vez mais estranha, bizarra, difícil de entender. A vida se torna algo difícil de aceitar e, acima de tudo, de viver. As pessoas não sabem o porquê, pois essas adversidades parecem ser normais, naturais, inevitáveis. Mas é estranho que o “progresso” engendre a miséria e a destruição.

Tudo isso já havia começado quando Jacques Tati produziu suas comédias. Os anos 1950 e 1960 foram anos de ouro para a superacumulação de capital do pós-guerra e anos da explosão das tecnologias, tal “progresso” parecia não ter mais fim. Os anos 1970, 1980 e 1990 marcam o ingresso e a afirmação do neoliberalismo. Novos elementos se juntam àqueles que apareceram na época que O mágico pretende representar. Vê-se o aprofundamento dos “investimentos destrutivos” na indústria de armamentos e o fenômeno, cada vez mais dominante, de um aspecto que dá expressão particular ao capital financeiro (a financeirização) e produz a dominação do capital fictício.

Na “sociedade do parecer ser” a dominação progressiva do fenômeno da queda da taxa (e da massa) de lucro, produziu – sob o agenciamento da doutrina, da governamentalidade (Foucault, [1978-79]2008) e da normatização neoliberal, o fetichismo do lucro fictício: é mais lucrativo comprar ações na bolsa e vende-las mais caras adiante (transferindo assim de outros, a mais mais-valia previamente acumulada), do que investir na produção direta, cada vez mais restrita de espaços naturais e mercadológicos. Os algoritmos, por exemplo, tornaram-se uma excelente ferramenta de investimento e negociação. A tomada de decisões sobre transações nos mercados financeiros, usando o algoritmo como instrumento de matemática avançada, quase que elimina a necessidade do operador dos mercados financeiros. A ação humana é minimizada e as decisões são aceleradas ao extremo. A fluidez desse capital impregna as relações humanas tornadas ainda mais agudamente tênues, derisórias, sem sentido. A avalanche e a mutabilidade das ideias é um corolário.

A aceleração do tempo pelas tecnologias se traduz em imagens, reduzindo as pessoas à representação de papeis autômatos, ventríloquos no sistema de representação dominado pelo capital fictício. Toda comunicação pessoal direta está ultrapassada. É a transição do “ser” ao “parecer” afirmando a fase do “aparecer ser” e aquela do “parecer para ter”. A encenação desse espetáculo de marionetes, no qual os relacionamentos se tornam incrivelmente fúteis, baseados numa produtividade fictícia, nunca foi vista anteriormente.

As universidades do mundo inteiro – lugar da produção do conhecimento crítico, tornaram-se sobretudo espaços de produção neoliberal de valor fictício. A cooperação científica passou do individualismo crescente à concorrência absoluta, mesmo no campo das ciências humanas que não se acha diretamente ligado à produção material. O capital sofre de um desespero avassalante e não poupa espaço algum da meta de produzir o lucro “imaterial”. De seus valores mais fictícios, torna-se o líder absoluto desse espetáculo solilóquio, monocórdico em busca de lucro.

Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, estão cada vez mais incomunicáveis, como no filme argentino Medianeras (Gustavo Taretto, 2011), que retrata os relacionamentos em geral, e sobretudo os amorosos, na cidade de Buenos Aires. As pessoas moram em apartamentos compactos, com apenas uma janela ou sem ela. Apesar de possuírem vários aparelhos eletrônicos de comunicação, são incapazes de se comunicar. Quando isso acontece facilmente a conversa se torna de “surdo-mudo” ou os “diálogos” se tornam surreais. Os relacionamentos são tão absurdos, que até mesmo os animais cometem suicídio.

Em meio da profusão de imagens e meios de comunicação as pessoas tornaram-se “incapazes” de contato direto real. Eis que se vive uma época da solidão em massa. A inércia une os seres humanos, mas por meio de movimentos automáticos. Literalmente leem seus celulares, amontoadas nos metrôs. O diálogo, a reflexão e a criação coletiva quase desaparecem. “Quanto mais o homem contempla, mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade e menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo” (Aguiar, 2011, p. 356). Esse é justamente o caso de Alice, que vive a ilusão de viver em um país das maravilhas, em um conto de fadas.

O espetáculo do último capital

O mágico traz, ainda, uma outra reflexão sobre a sociedade capitalista: o avanço dos meios técnicos e do capital sobre a cultura. Tatischeff é praticamente perseguido por uma banda de rock, The Britoons, uma referência direta aos Beatles, porém, muito mais afetados, escandalosos e com menor talento musical. Assim como Tatischeff, essa banda se apresenta no mesmo music hall de Paris. Com suas músicas loucas e com uma coreografia que inclui arrastar-se pelo chão, a banda deixa as fãs – jovens mulheres – praticamente loucas, capazes de arrancar os próprios cabelos, ou das outras, na disputa por um cartaz de seus ídolos.

Na hospedaria no interior da Escócia, onde as pessoas ainda se deslumbram com a luz elétrica e onde Tatischeff conheceu Alice, esse ritmo alucinante também chega, encantado o público, não diretamente em shows, mas por meio do som de máquinas de música. São as máquinas substituindo as pessoas e embrutecendo suas sensibilidades, mesmo em momentos de lazer e descontração.

Como disse Aguiar (2011, p. 354), inspirado por Guy Debord: “Nessa nova figura do capital, a reificação dos homens e a fetichização da mercadoria vão ser ampliadas e unificadas através da modernização tecnológica, do domínio da mídia e da assimilação das massas ao universo do consumo. O espetáculo é a economia ampliando e invadindo setores não econômicos da vida, como o espiritual, o cultural e o tempo livre, que antes se situavam desvinculados da lógica do trabalho”.

Sob a égide do capital, o lazer foi transformado em mais um território de exploração, dominação e reprodução do capital. Não que esse tempo já não fosse reivindicado desde o século XIX pelos trabalhadores. Mas, agora se trata de uma penetração a mais do capital no tempo do assalariado, fora do local de trabalho. O esporte de massa, e entre eles o futebol, é um dos melhores exemplos. Pelo número de pessoas que mobiliza e captura, o esporte de massa assume uma especificidade importante como elemento da “sociedade do espetáculo”, na época da dominação do capital fictício. Clubes e jogadores são objeto de especulações exorbitantes. As fortunas que fazem circular são absurdamente superiores àquelas movimentadas por boa parte das grandes empresas capitalistas.

Invadindo o tempo livre das pessoas, ele atinge, até mesmo, aquelas que são indiferentes ou mesmo que o odeiam futebol. Vassort (2012a, p. 34-5) o considera um local privilegiado de acumulação, sobretudo durante a crise generalizada do capitalismo: “Sem dúvida, é porque há uma crise, que a instituição do esporte se desenvolve; sendo, de fato, um lugar de reagrupamento de massas e, portanto, participa das formas ilusórias de reintegração dessas massas em uma coletividade fantasmática, mas também ilude sobre a eficiência econômica de um país, sobre sua extensão nacional, sobre sua autonomia política, enquanto o mundo capitalista transnacional e supranacional explode todas as formas de autonomia e alteridades, para impor o que se tornou necessário para o desenvolvimento do capital e que se tornou a categoria central do capitalismo, ou seja, a superfluidade do homem em seu ambiente global”.

“(…) Em outras palavras, o tempo desaparece, ele é supérfluo no desenvolvimento da experiência capitalista absoluta. Essa fantasia, uma das desenvolvidas por toda a produção capitalista, afeta, portanto, todos os setores dessa produção: indústria, cultura e “artes”, lazer e serviços públicos”.

Para romper com a lógica do fetiche e da reificação capitalista, Guy Debord ([1967]1997) propõe a recuperação do aspecto lúdico da vida. Em seu pensamento, o lúdico está relacionado à ética e à questão do sentido da vida. Ele surge como prazer e comunicação entre as pessoas, questionando e desafiando a sociedade do espetáculo. No mundo das mercadorias, o aspecto lúdico não é o momento do lazer, pois esse também é um momento de consumo. O lazer se torna um lugar de repetição, de normalização e de morte da criatividade espontânea das ações humanas. O lúdico, ao contrário do modelo consumista do tempo por meio do lazer mercantil, elimina toda contemplação e separação. Para Debord ([1967]1997, § 200), “o tempo lúdico é o tempo da reapropriação do convívio, do diálogo, da conversa e do pensamento, que o ‘tempo sério’ da produção capitalista quer proibir. É o tempo dos eventos e não das representações”.

Os artistas protagonistas de O mágico – e seus coadjuvantes, estão imersos no tempo lúdico, é nele que estão interessados e é dele que, gradualmente, se veem expropriados. Não por acaso, as luzes no final do filme se apagam muito lentamente: nas casas, nos escritórios, nas vitrines das lojas. A última luz a se apagar é a do music hall onde Tatischeff trabalhava. Por fim, podemos ver um ponto de luz que se desvanece como se fosse um vaga-lume, até apagar para sempre. As apresentações desses artistas terminaram. Agora, o mundo será iluminado, infelizmente, apenas pelo falso brilho das mercadorias e do gigantismo do capital.

O mágico é, sem dúvida, uma crítica à sociedade capitalista mundial e ao fetiche da mercadoria, do dinheiro, do lucro com todos os seus efeitos nas mais diferentes áreas. A transformação de obras de arte em “mercadorias” fluidas para consumo rápido e maciço, é um deles. É também uma grande homenagem ao verdadeiro artista de um mundo, que a velocidade do século e sua automação fizeram desaparecer. É claro, que o filme também é uma crítica muito nostálgica e melancólica, que não vê nenhuma possibilidade de a vida emergir no deserto imposto pelo capital.

Que fim terá o “outro” ilusionista?

Quanto mais entramos na contemporaneidade, sob o domínio do capital fictício, mais estranhas se tornam as relações entre os empregados e seu trabalho. Essa estranheza é ainda mais visível quando observamos o trabalho de funcionários de escritório ou bancários: eles não produzem absolutamente nada, nenhum valor de troca. O mesmo acontece, talvez de modo ainda mais desesperador, com os trabalhadores de call centers. Eles todos não têm a mesma “honra”, nem o mesmo status de participação na produção da riqueza nacional.

Ao longo da história do século XX, esse fenômeno apareceu e não escapou à atenção de certos autores, em sua importância e dimensão. Na Alemanha – que viu a proliferação dos setores de serviços e escritórios de forma pioneira, após a racionalização do setor industrial – o fenômeno mereceu reflexões e pesquisas originais de Kracauer (2012, p. 99), que afirmou com muita propriedade: “A massa de empregados difere do proletariado da classe trabalhadora pelo fato de ser espiritualmente sem teto. No momento, ela não consegue encontrar o caminho para os camaradas, e a casa de conceitos e sentimentos burgueses na qual costumava residir é agora uma ruína, porque o desenvolvimento econômico minou seus alicerces. Ela não tem nenhuma doutrina a que recorrer, nenhum objetivo a questionar. Portanto, vive com medo de recorrer a qualquer coisa e de levar o questionamento até as últimas consequências”.

Kracauer também enfatiza na miséria existencial dos empregados, o que faz com que esse setor social busque, de forma mais ou menos consciente, no entretenimento, formas de escapar de seu sofrimento cotidiano. Assim, desenvolveu-se na Alemanha, na virada do século XIX para o XX, ao mesmo tempo, uma “fábrica” e um mercado comprador para produtos de entretenimento, além de um público para consumir suas fantasias, suas mágicas e ilusões. O cinema provavelmente foi o produto de entretenimento mais procurado.

Ao apropriar-se do tempo livre do setor social que mais aspirava a ascensão social (o pequeno-burguês ou aquele que hoje se denomina de classe média), o cinema, por meio da capacidade de dar forma à ideologia dominante através das imagens em movimento, molda o pensamento, o modo de vida, os gostos, os hábitos, as necessidades, a vontade de amplas camadas sociais para além da classe média. O cinema também será o melhor leitor da consciência e do inconsciente de uma parte da população, que será decisiva para a ascensão do fascismo. Eis que entretenimento, promovido pelo cinema como um produto de massa, torna-se um assunto dos mais sérios.

Quanto mais fundo mergulhamos no século XXI, mais estamos sujeitos ao trabalho abstrato, ao capital fictício e ao valor abstrato. Os relacionamentos sociais são esvaziados de substância-valor e de humanidade. Tornam-se mais automáticos, quantitativos, superficiais, supérfluos e fúteis. O homem se torna “sem qualidades” (Musil, 2011) ou “obsoleto” (Anders, 2012). A corrida do capital pela produtividade do trabalho, é uma corrida pela redução do tempo social médio (cada vez mais reduzido pelo trabalho abstrato) e, ao mesmo tempo, contra o tempo, individual e social.

O capital é obcecado pela redução do tempo necessário para a reprodução da força de trabalho. Seu objetivo máximo é prescindir do trabalho vivo, eliminando-o ou reduzindo o tempo socialmente necessário para a reprodução de mercadorias e da mercadoria particular da qual depende mortalmente: o trabalho. Essa obsessão compulsiva é um fim em si mesma, tanto quanto o lucro. É uma dependência química, sócio psicótica, fixada no lucro a qualquer custo e se projeta em todas as expressões da vida. Para que seja “satisfeita”, o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho diretamente produtivo, deve ser capaz de reduzir permanentemente a parte da jornada de trabalho, em que o produtor direto trabalha para si mesmo, para sua própria reprodução, de modo que haja sempre um aumento no restante da jornada de trabalho, em que se encontra a origem do lucro. Mas, as consequências são sempre mais profundas e sérias.

Vassort (2012a, p. 27) se expressa dessa forma sobre a aceleração do tempo em nossa época: “Agora, a crescente parcela de trabalho devolvida ao capital pela aceleração da produção e pela melhoria da produtividade garante ainda mais a exploração dos homens, uma vez que o consumo está assegurado e se tornou necessário. Estamos, portanto, em uma relação dialética em que, sob o pretexto de bem-estar, o indivíduo participa de sua própria dominação, em um processo de produção que exige a melhoria perpétua da produtividade”.

Para esse fim, o capital investe em setores de produção de tecnologias, que são mercadorias especializadas em reduzir o tempo socialmente médio de produção de todas as mercadorias. Nessa corrida para um “tempo socialmente médio” cada vez menor, o homem se submete a um tempo ainda mais abstrato, muito mais do que na época de Marx. O homem se torna uma abstração subsumida no trabalho abstrato. Com o aumento da produtividade, com a incorporação do trabalho abstrato, médio e morto, cristalizado em tecnologias produtivistas, o homem em geral, que foi forjado pelas relações impostas pelo capital, torna-se quase absolutamente idêntico aos outros assalariados.

No filme Metrópolis (Fritz Lang, 1927), temos uma imagem dessa situação, quando é mostrado o momento da troca de turnos de trabalho. Com essa tomada de filme, Lang nos dá uma boa imagem do que significa a massa. A homogeneização do tempo social aumenta a produtividade do trabalho. O número de valores de uso produzidos nos mesmos dias de trabalho ao longo dos séculos, aumenta dez vezes ou cem. Mas, o tempo necessário para a reprodução da força de trabalho do trabalhador diminui em direção a zero. O trabalhador diretamente produtivo – dentro das relações sociais existentes, perde valor, cada vez mais, uma vez que seu valor é dado por esse tempo de reprodução diária, considerado um trabalho necessário. Consequentemente, há uma tendência intrínseca na busca pelo lucro, de reduzi-lo a um mínimo ou até mesmo de eliminá-lo, de extirpar o tempo que dá valor ao trabalho diretamente produtivo. A desertificação industrial dá uma imagem concreta desse fenômeno, que se projeta no PIB de cada país, como fenômeno iniciado no final dos anos 1970.

Enquanto isso, os donos dos meios de produção, da especulação e da riqueza vivem acreditando que seus desejos são seres virtuosos e não o resultado de uma engrenagem que passou a funcionar por si mesma, na qual o fetiche do lucro os faz pulsar compulsiva e obsessivamente como se fossem autômatos, na direção do lucro e do que chamam de progresso. Eles acreditam, piamente, em suas representações ideológicas. Eles têm a ilusão de que a riqueza vem da fantástica e milagrosa capacidade que têm de gerar dinheiro, por meio de dinheiro-capital, capital por meio de capital, capital por meio de dinheiro e, no final, dinheiro por meio de dinheiro.

A quintessência-fetiche do lucro, entretanto, é o próprio dinheiro e a capacidade ilusória de produzir mais dinheiro, com a mesma quantia do início dos ciclos de reprodução. Alguns capitalistas, em sua consciência ideológica, por mais falsa que seja (pela inversão que produz na relação entre as causas e as consequências da produção de riqueza e lucro sob o capitalismo), conseguem, por algum tempo, extrair do dinheiro, que não é capital, ainda mais dinheiro. Mas isso enquanto houver mais-valia em circulação.

O volume de mais-valia em circulação deve acabar um dia. Se ela não for mais produzida na produção direta, uma vez esgotado o estoque acumulado nas décadas de ouro, a guerra civil aberta que se expressa, ainda brandamente, numa “concorrência civilizada”, dará lugar à Grande Guerra generalizada, como única forma de destruir a superabundância de valores e recomeçar do zero, tudo outra vez. O volume de mais-valia em circulação deve acabar um dia. E eis que o espectro da Grande Guerra ressurge na Europa com o cortejo suicidário e autodestrutivo de parte das elites dominantes (Nóvoa, 2023).

O capital fictício é, portanto, o último capital. O capitalismo encontra em sua gênese o dinheiro, que se torna mais dinheiro, e a troca de objetos já produzidos como valor de uso. Mas, a acumulação de capital-dinheiro, a produtividade do trabalho e a superprodução de bens produziram, ao longo dos séculos, uma massa gigantesca de capital, que não consegue mais encontrar investimentos produtivos, capazes de aumentar o lucro de cada ramo industrial (exceto armas, produtos farmacêuticos, microeletrônica, tráfico de drogas, prostituição ou aquilo que alguns já denominam de “capitalismo clandestino”(Seufert e etc., 2023) e de todo o sistema produtivo (Collin, 2009; Nóvoa, Balanco, 2013). Por essa razão, o sonho de todo capitalista é, pela imanência de sua essência enquanto capital multifacetado (industrial, mercantil, monetário), tornar-se um banqueiro ou um rentista, ou simplesmente integrante dos conglomerados e oligarquias financeiras. Eles são os últimos ilusionistas ou mágicos do lucro.

Entretanto, os banqueiros não possuem, de fato, a capacidade mágica de produzir mais dinheiro ad eternum. Na verdade, eles nunca o produziram. Se eles conseguem lucrar, é por causa de um valor preexistente que outros perdem. É necessário que sempre haja mais-valia em circulação no mercado, para que ele possa sugá-la. Como essa massa é finita, uma certa produção de mais-valia deve ocorrer no mercado para que a hipoteca – e seu valor retirado do mercado, se torne dinheiro, para ter liquidez de fato.

Trata-se, pois, de um círculo vicioso infernal, sem solução nas relações sociais existentes e, é portanto, altamente destrutivo. Aí se encontra o laboratório das grandes crises vindouras. E é nesse laboratório, que a busca mesma por acabar com o tempo socialmente necessário e fazer existir unicamente um tempo excedente (que poderia liberar todo o capital diretamente produtivo e permitir que ele se torne capital fictício e dinheiro trocado por juros) encontra seu limite. O capitalista, assim como o próprio trabalhador, sofre com as engrenagens que “construíram” historicamente, acreditando que elas fazem parte da ordem natural das coisas.

Os capitalistas pensam que estão no controle, mas, na verdade, estão sujeitos às mesmas engrenagens que deram origem à sua consciência, vivida pela ideologia, que, por sua vez, também se origina nessas mesmas engrenagens (Mészáros, 2002). Por causa do pagamento do salário no final do mês, acreditam que são os principais garantidores da vida das famílias do Estado-região denominado de nação. Pensam que estão produzindo vida, mas, na verdade, estão alimentando o ciclo vicioso da reprodução do capital. As engrenagens das relações sociais fundaram um metabolismo que precisa do sangue vivo, que somente o trabalho vivo é capaz de produzir. O trabalho morto (as máquinas) só pode agregar um valor preexistente à ação que viabiliza impulsionado pelo trabalho vivo, inclusive aquele existente em seu corpus mecânico, enquanto puder durar, vez que as máquinas perecem também.

Os empreendedores dessa fase final do capital estão tentando se iludir. Eles sofrem como um viciado em drogas e, como todos os viciados em substâncias químicas, reprimem e negam a fonte de seu sofrimento (Nóvoa, 2020a). Eles não têm plena consciência do círculo psicótico em que estão presos (Fromm, [1955]1983). O processo social contínuo, que encontrou sua gênese na história moderna, colocou o capital do lado daqueles que dependem do trabalho vivo, para o metabolismo entre os homens e a natureza, mediado pelo trabalho abstrato nas condições capitalistas de produção. O trabalho morto, cristalizado em máquinas, mercadorias, em títulos do Estado, em ações da bolsa, ou em apólices de seguro etc., mata o valor-capital porque também mata o trabalho vivo.

O capital não pode sair desse círculo vicioso, porque ele é seu próprio ser social e existencial. Os assalariados, por sua vez, também se veem presos nesse círculo vicioso e no fruto de seu próprio trabalho, que se tornou “trabalho morto”. O número de desempregados está multiplicando-se e o trabalhador que não é mais “diretamente produtivo” tornou-se o homem inútil, obsoleto, supérfluo, “sem qualidade”. Considerando a massa de empregados nos setores de serviços improdutivos, bem como a massa de desempregados e de pessoas sem emprego (na qual há uma parte que nunca encontrou uma ocupação regular e outra deixou de procurar porque não acredita ser mais possível encontrar um), é bastante compreensível a tese de Günther Anders (2012) sobre a destruição da vida, a partir da terceira revolução industrial.

Portanto, mesmo em um período como o da gloriosa década de 1930, o mundo vê uma extraordinária e real destruição das forças produtivas em tempos de paz, um fenômeno dominante que se aprofunda ainda mais no último período neoliberal. Se o leitmotiv do capital é o lucro, uma questão retorna de modo recorrente: como obter lucro sem trabalho vivo? Enquanto pesquisadores e cidadãos, parece-nos inevitável outra questão, também fundamental: até quando a massa do povo-mundo continuará presa nessa crise permanente e insolúvel, dentro da estrutura da modernidade capitalista?

Porém, existe um processo ainda mais incontornável: se não existe produção de valor sem trabalho vivo, não há como se produzir mais mais-valia, sem que a natureza continue oferecendo gratuitamente, ao dono do capital, bens naturais. A vida natural (e dela faz parte o trabalho vivo) está sendo destruída. As condições naturais que possibilitam a extração de bens da natureza estão se esgotando nos diversos quadrantes do Planeta. Ao mesmo tempo, a utilização da energia fóssil, e a consequência que trouxe para o aquecimento global, encurtou o tempo que poderia permitir a reversão desse quadro.

O volume de dejetos inorgânicos não recicláveis transformou a Terra num lixão, com rios, oceanos e cidades destruídos. Tudo isso tende a afirmar os elementos destrutivos da vida, em detrimento daqueles que a preservam. A última previsão de organismos da ONU dá conta de que, possivelmente, em cinco anos as calotas polares não mais existirão, sendo que o aquecimento, possivelmente, já alcançou o limite máximo.

Em O mágico, Tatischeff não teve um bom fim. Assim como Jacques Tati, que na vida real contraiu muitas dívidas, sem, contudo, ver aumentar o público de seus filmes (de modo imediato e contemporânea à sua existência), Tatischeff também não vê como continuar sendo um mágico e se entrega à amarga realidade. Pensando na força da história, Marx afirmou, em A Ideologia Alemã ([1845-46]2007), que a história não faz nada e que não tem finalidade ou fatalidade. Se não existe na história nenhuma fatalidade, nem teleologia metafísica, isso significa que a civilização se acha imersa numa gigantesca contradição estrutural que dá margem à bifurcação (como dizia Wallerstein) com duas possibilidades extremas: a destruição da vida no planeta ou a sua perpetuação sob outras bases sociais e não sob o jugo do “fim da história”.

A existência a uma tendência à diminuição da taxa e da massa de lucro de todos os ramos como fenômeno mundializado, bem como a destruição de valor por meio da tendência à extinção do trabalho vivo, constituem manifestações desse impasse estrutural. O processo que leva ao homem a se tornar autômato ainda não se concretizou de modo absoluto. As contradições, nas quais a história está imersa, encontraram na categoria da consciência social, a variável que pode mudar seu curso de modo positivo.

Há, todavia, “Sísifos prometeicos” que tentam iluminar, com seus bastões de luz, os caminhos que os homens constroem com suas consciências mais ou menos falsas, mais ou menos verdadeiras. É verdade que a máquina de produção do pensamento único do capital está constantemente trabalhando na direção negativa de uma dominação absoluta. Mas, ao mesmo tempo, não será tarefa fácil submeter todas as contradições a um controle “favorável” ao grande capital.

O capitalismo é a irracionalidade organizada como pseudo-racionalidade. Nele o planejamento nunca foi real e hoje tornou-se completamente fictício. A história – aparentemente sob controle, é, de fato, uma gigantesca panela de pressão, prestes a explodir em muitas direções, das mais otimistas às mais pessimistas. É improvável que se consiga apagar das consciências sociais (por menor que sejam os contingentes humanos detentores de conhecimento real), as contradições nas quais a humanidade está imersa.