Por FRANCISCO TEIXEIRA*

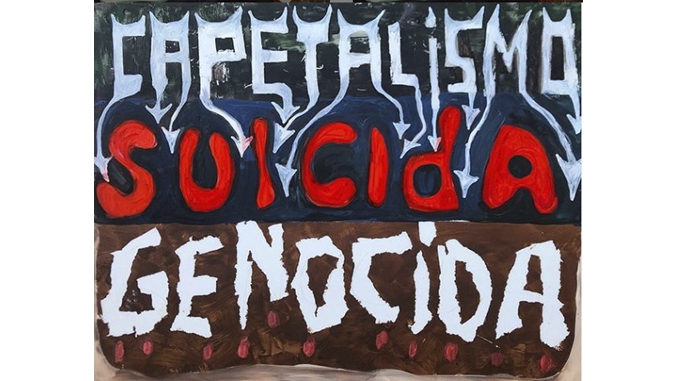

A filosofia de que o liberalismo defende a ideia de um Estado mínimo não encontra fundamento nem na concepção de mundo dos fundadores do liberalismo clássico

François Quesnay e Adam Smith foram, antes de tudo, pensadores revolucionários. Foram capazes de apreender, conceitualmente, a racionalidade da sociabilidade capitalista em gestação, isto é, ainda não plenamente desenvolvida em sua existência histórica. São filhos de uma época marcada pela presença manifesta de um mundo feudal, ainda que em acentuado processo de desintegração. Por isso, apostaram que a sociedade nascente se concretizaria. Uma aposta com resultados previstos como certos, antecipados por uma teoria construída, para ensinar, aos dirigentes da coisa pública, como administrar, com sucesso, a nova ordem nascente.

Cabia, pois, aos estadistas traduzirem as leis que regem a nova ordem nascente; e, assim, criarem as condições sociais e institucionais para o pleno desenvolvimento da sociedade emergente. Tudo indica que era assim mesmo que pensava Quesnay, quando defendia que, para assegurar “a maior prosperidade possível da sociedade, [era] preciso […] que a autoridade soberana, sempre esclarecida pela evidência, [instituísse] as melhores leis e as [fizesse] observar com exatidão”[i].

As leis que regem a nova ordem seriam leis naturais; tão verdadeiras quanto o princípio da gravitação. Não podem, portanto, ser violadas. Cabe ao estadista observá-las com exatidão, traduzi-las e fazer valer a sua racionalidade. Por isso, adverte Quesnay, essas leis “podem ser violadas apenas em sentido figurado, pois na verdade são perpétuas e inalteráveis (…). Os homens podem ignorá-las, na formulação das leis positivas, não impunemente: sem as observar, a sociedade jamais poderá atingir o máximo de bem-estar. Pior do que isso: afastando-se em demasia da ordem natural, a sociedade acabará provavelmente entrando em decadência e decomposição”[ii].

Daí, como apropriadamente assim Kuntz traduz o pensamento de Quesnay, dele infere que “é a ordem econômica, bem entendida, que dita as condições em que a razão de Estado ganha sentido prático. A lógica do estadista, para ser eficaz, deve ser a lógica do economista”[iii].

Também era assim mesmo que pensava Adam Smith. Para ele, a economia é governada por uma ordem natural, que não pode ser ignorada, sob pena de retardar o curso normal do desenvolvimento, uma vez que cada indivíduo sabe melhor do que ninguém como empregar seu capital. Livre para tomar suas decisões por conta própria, “todo indivíduo”, diz Smith, é capaz de descobrir “a aplicação mais vantajosa de todo capital que possui”. Embora cada um tenha em vista unicamente o seu próprio interesse, ele é levado “a preferir aquela aplicação que acarreta as maiores vantagens para a sociedade”[iv].

Disto ninguém sabe nem sequer desconfia. Não imagina que, ao procurar realizar seus interesses particulares, acaba, sem querer, promovendo o bem-estar geral da sociedade. Ao visar unicamente o lucro, que pode auferir da aplicação de seu capital numa dada atividade, o indivíduo “é levado como que por mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções (…). Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona realmente promovê-lo. Nunca ouvi dizer que tenham realizado grandes coisas para o país aqueles que simulam exercer o comércio visando ao bem público. Efetivamente, é um artifício não muito comum entre os comerciantes, e não são necessárias muitas palavras para dissuadi-los disso”[v].

Por isso, o melhor que o Estado pode fazer é não se imiscuir na economia. Afinal, para o autor de A riqueza das nações, “não há regulamento comercial que possa aumentar a quantidade de mão-de-obra em qualquer sociedade além daquilo que o capital tem condições de manter. Poderá apenas desviar parte desse capital para uma direção para a qual, de outra forma, não teria sido canalizada; outrossim, de maneira alguma há certeza de que essa direção artificial possa trazer mais vantagens à sociedade do que aquela que tomaria caso as coisas caminhassem espontaneamente”[vi].

Contra a ideia de um Estado interventor, que participe da produção da riqueza, Smith contrapõe a eficácia do mercado, como instância capaz de alocar com eficiência os recursos das sociedades. Isso porque, diz ele, “cada indivíduo, na situação local em que se encontra, tem muito melhores condições do que qualquer estadista ou legislador de julgar por si mesmo qual o tipo de atividade nacional no qual pode empregar seu capital, e cujo produto tenha probabilidade de alcançar o valor máximo. O estadista que tentasse orientar pessoas particulares sobre como devem empregar seu capital não somente se sobrecarregaria com uma preocupação altamente desnecessária, mas também assumiria uma autoridade que seguramente não pode ser confiada nem a uma pessoa individual nem mesmo a alguma assembleia ou conselho, e que em lugar algum seria tão perigosa como nas mãos de uma pessoa com insensatez e presunção suficientes para imaginar-se capaz de exercer tal autoridade”[vii].

Tudo isso não significa que o melhor que o Estado pode fazer é não fazer nada. Muito pelo contrário, sua intervenção é fundamental para criar as condições sociais e institucionais para o desenvolvimento da livre concorrência; para assegurar, portanto, que a ordem natural possa impor suas leis de regulação da economia.

Dentre as mais importantes funções do Estado está aquela que garante a livre negociação da compra e venda da força de trabalho.

Quanto a isso Smith não deixa dúvidas, quando pergunta “Quais são os salários comuns ou normais do trabalho?”, para responder que “Isso depende do contrato normalmente feito entre as duas partes, cujos interesses, aliás, de forma alguma são os mesmos. Os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível, os patrões pagar o mínimo possível. Os primeiros procuram associar-se entre si para levantar os salários do trabalho, os patrões fazem o mesmo para baixá-los”. Nessa contenda, acrescenta Smith, “Não é difícil prever qual das duas partes, normalmente, leva vantagem na disputa e no poder de forçar a outra a concordar com as suas próprias cláusulas. Os patrões, por serem menos numerosos, podem associar-se com maior facilidade; além disso, a lei autoriza ou pelo menos não os proíbe, ao passo que para os trabalhadores ela proíbe. Não há leis do Parlamento que proíbam os patrões de combinar uma redução dos salários; muitas são, porém, as leis do Parlamento que proíbem associações para aumentar os salários”. Mesmo que se admita que os trabalhadores entrem em greve, mesmo assim, sempre estarão em desvantagem numa negociação com seus empregadores. “Em todas essas disputas”, diz Smith, “o empresário tem capacidade para aguentar por muito mais tempo. Um proprietário rural, um agricultor ou um comerciante, mesmo sem empregar um trabalhador sequer, conseguiriam geralmente viver um ano ou dois com o patrimônio que já puderam acumular. Ao contrário, muitos trabalhadores não conseguiriam subsistir uma semana, poucos conseguiriam subsistir um mês e dificilmente algum conseguiria subsistir um ano, sem emprego. A longo prazo, o trabalhador pode ser tão necessário ao seu patrão, quanto este o é para o trabalhador; porém esta necessidade não é tão imediata”[viii].

Tudo que interfere nas leis do mercado é pernicioso para a economia. Por quê? Porque, responde Smith, quando o Estado outorga um monopólio “a um indivíduo ou a uma companhia de comércio, tem o mesmo efeito que um segredo comercial ou industrial. Os monopolistas, por manterem o mercado sempre em falta, por nunca suprirem plenamente a demanda efetiva, vendem suas mercadorias muito acima do preço natural delas, auferindo ganhos — quer consistam em salários ou em lucros — muito acima de sua taxa natural”[ix].

Smith vai mais longe em sua crítica contra qualquer tipo de ingerência artificial, que interfira no livre jogo das forças de mercado. É radicalmente contra o que ele entende por “privilégios exclusivos detidos por corporações”. Para ele, os “estatutos de aprendizagem e todas as leis que limitam, em ocupações específicas, a concorrência a um número inferior ao dos que de outra forma concorreriam, têm a mesma tendência, embora em grau menor. Constituem uma espécie de monopólios ampliados, podendo frequentemente, durante gerações sucessivas, e em categorias inteiras de ocupações, manter o preço de mercado de mercadorias específicas acima de seu preço natural, e manter algo acima de sua taxa natural tanto os salários do trabalho como os lucros do capital empregados nessas mercadorias. Tais elevações do preço de mercado podem perdurar enquanto durar os regulamentos que lhes deram origem”[x].

Ricardo não pensa diferente. Sua luta em defesa da determinação dos salários pelo livre jogo das forças de mercado, fez dele um intransigente defensor da derrubada da lei dos pobres, as assim chamadas poor laws[xi]. Para ele, a tendência das leis dos pobres está em total oposição com os objetivos postulados por seus defensores. Não é, diz ele, “como pretendem benevolentemente os legisladores, melhorar a situação dos pobres, mas piorar a situação tanto dos pobres quanto dos ricos. Em vez de enriquecerem os pobres, elas destinam-se a empobrecer os ricos; e enquanto vigorarem as leis atuais, pela ordem natural das coisas, o fundo de manutenção dos pobres crescerá progressivamente, até absorver todo o rendimento líquido do país, ou, ao menos, tudo quanto o Estado nos deixe depois de satisfazer suas permanentes demandas de fundos para gastos públicos”[xii].

Apoiado em Malthus, Ricardo entende que “a tendência perniciosa dessas leis já não é um mistério, e todo amigo dos pobres deveria desejar ardentemente sua abolição”. Pois, não tinha dúvida de que “o conforto e o bem-estar dos pobres não podem ser permanentemente assegurados sem algum interesse da parte deles ou algum esforço de parte do legislativo, para regular o aumento de seu número e para tornar menos frequente entre eles os casamentos prematuros e imprevidentes. A vigência do sistema das leis dos pobres tem sido diretamente contrária a isso. Essas leis tornaram toda contenção supérflua e deram estímulo à imprudência, oferecendo-lhe parte dos salários que deveriam caber à prudência e à perseverança”[xiii].

Por isso, Ricardo não tem nenhum constrangimento em defender uma política realista, segundo a qual “nenhuma tentativa de emenda das leis dos pobres merece a menor atenção, se não tiver por objetivo final a abolição dessas leis. Aquele que mostrar como esse objetivo pode ser atingido com maior segurança e com menor violência será o melhor amigo dos pobres e da causa da humanidade. Não é alterando de uma forma ou de outra o modo de obtenção do fundo para o sustento dos pobres, que se pode mitigar o mal. Não só não seria uma melhoria, como constituiria um agravamento do mal que desejamos eliminar, se o montante do fundo se elevasse ou fosse arrecadado — como foi proposto ultimamente — como uma contribuição de todo o país. O atual modo de arrecadação e de aplicação tem servido para mitigar seus efeitos perniciosos”[xiv].

Certa como a lei da gravidade, a ação das leis dos pobres tenderia a agravar cada vez mais a situação dos pobres. “Tão verdadeiro quanto o princípio da gravitação”, diz Ricardo, “é a tendência de tais leis para transformar a riqueza e o poder em miséria e em fraqueza, para afastar os esforços do trabalho de todo o objetivo que não seja o de prover a mera subsistência, para confundir qualquer distinção quanto às faculdades intelectuais, para ocupar a mente de modo contínuo em atender às necessidades do corpo, até que finalmente todas as classes sejam atingidas pela praga da pobreza universal. Felizmente essas leis têm vigorado num período de crescente prosperidade, durante o qual os fundos para sustento do trabalho têm aumentado regularmente, estimulando, de modo natural, o aumento da população. No entanto, se o nosso progresso se tornasse mais lento, e se atingíssemos um estado estacionário, do qual acredito estarmos ainda muito distantes, então a natureza perniciosa dessas leis se tornaria mais evidente e alarmante. Então, sua revogação seria impedida por muitas dificuldades adicionais[xv].

Valendo-se da analogia do princípio gravitacional, Ricardo mostra que o mundo do trabalho seria bem melhor se todas as barreiras, impostas pelas leis dos pobres, fossem derrubadas. Só assim, a compra e a venda da força de trabalho poderiam ocorrer livremente, ou seja, de acordo com o livre jogo das forças de mercado. Tudo que o Estado teria de fazer seria tão somente retirar as pedras do caminho, isto é, as leis dos pobres, para trabalhadores e capitalistas pudessem negociar livremente o valor dos salários. Sem essa intervenção providencial do Estado, a livre concorrência não se realizaria. Tal como pressupõe o princípio da mão invisível, que exige o fim de toda e qualquer interferência na dinâmica da economia. Esse princípio impõe, portanto, a necessidade de livre negociação entre trabalhadores e capitalistas, liberdade de comércio internacional, fim das regulações estatais que interferem na tomada de decisão de investimento dos agentes econômicos etc. O Estado deve, portanto, remover todos os obstáculos que perturbem o curso normal das leis, que regulam o desempenho da economia. Um Estado, assim, é um Estado cuja racionalidade é a tradução da legalidade natural que rege a criação da riqueza social.

Sem a presença diligente do Estado, o princípio da mão invisível não teria sentido. Na ausência de uma atuação efetiva do Estado, para instituir leis positivas capazes de traduzir fielmente as leis naturais, pelas quais se rege a economia, o princípio da mão invisível perderia sua força ordenadora das ações dos indivíduos, que, juntos, ao perseguirem seus interesses particulares, acabam por realizar, involuntariamente, o interesse geral da sociedade.

Mas isso ainda não diz tudo. Sem o braço forte do Estado, permanentemente “levantado para castigar a injustiça”, isto é, para punir os desprovidos de meios para realizar seu trabalho, e que, por isso, invadem a propriedade alheia; sem a proteção, portanto, de um Estado todo poderoso, os agentes econômicos não se sentiriam seguros para investir seu capital naquelas atividades que julgam mais vantajosas. Ainda que os homens possam viver em sociedade, sem contar com a presença do Estado, como assim admite Smith, ele, no entanto, confessa que isso não passa de uma quimera. Pois tem com o certo que a “avareza e a ambição dos ricos e, por outro lado, a aversão ao trabalho e o amor à tranquilidade atual e ao prazer, da parte dos pobres”, levam estes a invadir a propriedade alheia, “adquirida com o trabalho de muitos anos, talvez de muitas gerações “. Por isso, conclui o autor de A Riqueza das Nações, somente “sob a proteção do magistrado civil, o proprietário (…) pode dormir à noite com segurança”. Afinal, acrescenta ele, os proprietários estão a todo momento cercados “de inimigos desconhecidos, os quais, embora nunca o tenham [provocado], jamais consegue apaziguar, e de cuja injustiça somente o braço forte do magistrado civil pode proteger, braço este continuamente levantado para castigar a injustiça. É, pois, a aquisição de propriedade valiosa e extensa que necessariamente exige o estabelecimento de um governo civil”[xvi].

Aqui, Smith segue literalmente a concepção lockeana de Estado. Para o autor de o Segundo Tratado do Governo, a principal função do Estado é a de proteger a propriedade privada. Para justificar a defesa do Estado da propriedade privada, Locke divide a sociedade em duas classes: proprietários e não proprietários. Estes últimos, ele separa em duas classes de servos: uma composta de homens livres, que aceitam viver da venda de sua força de trabalho em troca de um salário; a outra formada por escravos, que ele considera prisioneiros de guerra, e que, por isso, diz ele, “estão sujeitos, por direito de natureza, ao domínio absoluto e ao poder arbitrário dos senhores”. Tendo tais homens, continua ele, “perdido a vida e com ela a liberdade, bem como as propriedades, e não sendo capazes de qualquer posse no estado de escravidão, não se podem considerar como fazendo parte da sociedade civil, cujo fim principal é a preservação da propriedade”[xvii].

Uma ideia mais precisa do poder do Estado, Locke a apresenta no capítulo em que ele expõe o que chama de “Da extensão do poder Legislativo”, capítulo XI. Aí ele declara, em alto e bom som, que o poder Legislativo “é o poder supremo da comunidade”, porque dele depende instituir as leis positivas, traduzidas de acordo com as leis naturais. Dentre elas, a principal lei da natureza é aquela que dita que a propriedade é um direito natural, portanto, sagrado, uma vez que a propriedade é fruto do trabalho pessoal. Esse direito não pode ser violado; pelo contrário, ele deve ser o marco a partir do qual Locke traça os limites de até onde pode ir a legislação do poder maior da sociedade.

Em primeiro lugar, o Legislativo não pode ser “exercido de maneira absolutamente arbitrária sobre as vidas e sobre as fortunas das pessoas”. Mesmo porque, diz Locke, “ninguém pode transferir para outra pessoa mais poder do que ele mesmo possui; e ninguém tem um poder arbitrário absoluto sobre si mesmo ou sobre qualquer outro para destruir sua própria vida ou privar um terceiro de sua vida ou de sua propriedade”. Por isso, o poder supremo da sociedade é “um poder que não tem outra finalidade senão a preservação [da propriedade], e por isso nunca tem o direito de destruir, escravizar ou, intencionalmente, empobrecer os súditos”. Afinal, conclui ele, “as obrigações da lei da natureza não se extinguem na sociedade”, elas “impõe-se como uma lei eterna a todos os homens, aos legisladores como a todos os outros. As regras às quais eles submetem as ações dos outros homens devem, assim como suas próprias ações e as ações dos outros homens, estar de acordo com a lei da natureza, isto é, com a vontade de Deus, da qual ela é declaração; como a lei fundamental da natureza é a preservação dos homens, não há sanção humana que se mostre válida ou aceitável contra ela”[xviii].

Em segundo lugar, o poder legislativo ou o poder supremo “não pode arrogar para si um poder de governar por decretos arbitrários improvisados, mas está na obrigação de dispensar a justiça e decidir os direitos do súdito através de leis permanentes já promulgadas”. Aqui, Locke chama Hooker[xix], para esclarecer, numa nota de pé de página, número 19, que “as leis humanas são medidas em relação aos homens cujas ações devem dirigir”, pois, continua sua citação de Hooker, as leis positivas devem se medir pela “lei de Deus e a lei de natureza; de sorte que devem fazer leis humanas de acordo com as leis gerais da natureza e sem contradição a qualquer lei positiva da Escritura; de outro modo seriam mal-feitas”[xx].

Em terceiro lugar, “o poder supremo não pode tirar de nenhum homem qualquer parte de sua propriedade sem seu próprio consentimento. Como a preservação da propriedade é o objetivo do governo, e a razão por que o homem entrou em sociedade, ela necessariamente supõe e requer que as pessoas devem ter propriedade, senão isto faria supor que a perderam ao entrar em sociedade, aquilo que era seu objetivo que as fez se unirem em sociedade, ou seja, um absurdo grosseiro demais que ninguém ousaria sustentar”[xxi].

Eis aí os limites do poder supremo da sociedade, suas obrigações e encargos que lhe foram conferidos “pela sociedade e pela lei de Deus e da natureza”. Tais limites mostram que o poder soberano, isto é, o poder político, como acertadamente entende Norberto Bobbio, deve estar a serviço do poder econômico. Afinal, o Estado existe para proteger os direitos dos proprietários. Por isso, diz Bobbio, “o poder supremo nada pode fazer para privar um cidadão de sua propriedade. Pode-se dizer que, para Locke, a propriedade é sagrada e inviolável, como consta no Art. 17 da Declaração de 1789 (…). Para dar uma prova irrefutável desse limite absoluto do poder civil ante o do proprietário, Locke chega a dizer que até mesmo no exército, onde a disciplina é mais severa, o comandante deve impor a seus soldados o sacrifício da própria vida, mas não pode tirar-lhes um só centavo do bolso sem cometer um abuso de poder”[xxii].

Smith não discordaria em nada com a ideia de que o Estado deve estar a serviço da economia, cuja legalidade de suas leis é a legalidade da racionalidade do capital. De fato, como visto antes, para o autor de A riqueza das nações, as leis do parlamento são criadas para proteger os proprietários contra o poder de associação dos trabalhadores. Criadas, portanto, para proteger os donos de propriedades – adquiridas com o suor do próprio rosto, ao longo de seguidas gerações -, sem o que a providência auspiciosa da mão invisível não poderá harmonizar os interesses particulares, com a realização do bem-estar geral da sociedade.

O Estado deve, pois, afastar todos os obstáculos que se interponham no caminho da mão invisível do mercado.

O braço forte do Estado se estende até alcançar as relações comerciais entre metrópole e colônias. Afinal, para Smith, o mercado colonial era tão vantajoso para a Inglaterra, quanto para as suas colônias. Para estas últimas porque, diz ele, nelas “há pouca mão de obra para as manufaturas necessárias e nenhuma para as manufaturas supérfluas. Quanto à maior parte dos manufaturados, tanto dos necessários quanto dos que são mais de luxo, as colónias verificam ser mais barato comprá-los de outros países do que fabricá-los elas mesmas. É sobretudo estimulando os manufaturados da Europa que o comércio colonial encoraja indiretamente a agricultura”[xxiii].

Além das vantagens econômicas obtidas pelas colônias, estas ainda se beneficiariam da administração promovida pela metrópole. Smith presumia que as colônias não seriam capazes de um dia ser “administradas de modo a recolher dos seus componentes uma renda pública suficiente, não somente para manter em qualquer período seu próprio governo civil e militar, mas também para pagar sua cota adequada dos gastos do governo geral do Império Britânico”[xxiv].

Além disso, diz Smith, “não se pode supor que as Assembleias das colônias fossem capazes de julgar sobre o que é necessário para a defesa e o apoio do Império em sua totalidade, não lhes compete cuidar dessa defesa e desse apoio (…). Somente a Assembleia que inspeciona e superintende os negócios de todo o Império pode julgar sobre o que é necessário para a defesa e o apoio de todo o Império e em que proporção cada parte deve contribuir para isso”[xxv].

Smith não deixa dúvidas: sua doutrina liberal não exclui uma política colonialista. Com efeito, sua teoria das “vantagens comparativas” reconhece uma divisão internacional do trabalho, que condena os países coloniais periféricos à condição subalterna de eternos vendedores de matérias-primas e de outros produtos primários aos países europeus, em troca de mercadorias manufaturados. É uma proposta de comércio internacional extremamente danosa às regiões da periferia capitalista, na medida em que lhes reserva uma condição de dependência em relação aos países centrais, em particular à Inglaterra, que, na época, desfrutava a posição de potência mundial.

Ricardo não está longe do que pensa Smith. Para ele, o comércio internacional era extremamente importante para proporcionar o progresso e o desenvolvimento dos parceiros comerciais. Com a condição de que fosse observada a lei das vantagens comparativas, que dita que cada país deve se especializar na produção daqueles bens em que são mais competitivos. Nesta direção, ele demonstrou que seria mais vantajoso para Portugal produzir vinho e importar tecidos da Inglaterra. Ambos sairiam ganhando, pois, se Portugal resolvesse produzir seus tecidos, por exemplo, teria que abrir mão de parte da produção de vinho, e, assim, pagar um alto custo para poder produzir tecidos. Bem melhor seria, portanto, diz Ricardo, se Portugal e Inglaterra pudessem gozar de liberdade, para se dedicarem à produção daqueles bens, que lhes trouxessem maiores vantagens competitivas.

Seria ingenuidade imaginar que as economias periféricas decidiriam espontaneamente ocupar uma condição subalterna no comercio internacional. Prova disso, Ricardo teve de enfrentar, quando se viu obrigado a entrar no debate pela derrubar das Corn Laws, leis dos cereais. Contra essas leis, que proibia a importação de produtos agrícolas, Ricardo defendeu a importação de cereais, para regular e baixar os preços internos dos alimentos e, assim, aliviar a pressão sobre a queda da taxa de lucros da economia.

Um resumo do conjunto da exposição da teoria da Economia Política Clássica, até aqui desenvolvida, autoriza que se chegue à seguinte conclusão: a filosofia de que o liberalismo defende a ideia de um Estado mínimo, isto é, a ideia de que a melhor coisa que o Estado deve fazer é não fazer nada não encontra fundamento nem sequer na concepção de mundo dos fundadores do liberalismo clássico.

*Francisco Teixeira é professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Autor, entre outros livros, de Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O Capital (Ensaio). [https://amzn.to/4cGbd26]

Notas

[i] Quesnay, François, apud Kuntz, Rolf N. Capitalismo e natureza: ensaio sobre os fundamentos da economia política. São Paulo: Brasiliense, 1982; p.13.

[ii] Idem.Ibidem.p.20

[iii] Kuntz. op.cit.p.124.

[iv] Smith, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. – São Paulo: Nova Cultural, 1985.Vol.I, p.378.

[v] Idem.Ibidem.p.379/80.

[vi] Idem. Ibidem. p.378.

[vii] Idem.Ibidem.p.380.

[viii] Idem. Ibidem.p.92/93.

[ix] Idem.Ibidem.p.88.

[x] Idem.ibidem.p.88. Polanyi, em seu belo livro, A grande transformaçãp.109, esclarece que, “sob o sistema mercantil, a organização de trabalho na Inglaterra baseava-se na Poor Law e no Statute of Artificers. A Poor Law, conforme aplicada às leis de 1536 até 1601, pode ser considerada um verdadeiro equívoco, mas foi ela e as emendas subsequentes que se constituíram a meta do código de trabalho da Inglaterra. A outra metade consistiu no Statute of Artificers de 1563. Este dizia respeito àqueles que estavam empregados, enquanto a Poor Law aplicava àqueles que podemos chamar de desempregados e incapazes de se empregarem (além de velhos e crianças). Posteriormente, como já vimos, foi acrescentado a essas medidas o Act of Settlement de 1662, relativo ao domicílio legal das pessoas, que restringia ao máximo a sua mobilidade”. Com a instituição da Poor Law reform de 1834, a luta do grande capital, para instituir um mercado de trabalho livre das amarras das leis dos pobres, fez-se realidade. “Se a Speenharnland”, comenta Pòlanyi, “impedira a emergência de uma classe trabalhadora, agora os trabalhadores pobres estavam sendo formados nessa classe pela pressão de um mecanismo insensível. Se durante a vigência da Speenharnland cuidava-se do povo como de animais não muito preciosos, agora esperava-se que ele se cuidasse sozinho, com todas as desvantagens contra ele. Se a Speenhamland significava a miséria da degradação abrigada, agora o trabalhador era um homem sem lar na sociedade. Se a Speenhamland havia sobrecarregado os valores da comunidade, da família e do ambiente rural, agora o homem estava afastado do lar e da família, arrancado das suas raízes e de todo o ambiente de significado para ele. Resumindo, se a Speenhamland significava a decomposição da imobilidade, agora o perigo era a morte pela exposição” [Polanyi, Karl. A grande transformação: nas origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2000.p.105/106].

[xii] Ricardo, David. Princípios da economia política e tributação. – São Paulo: Nova Cultural, 1985.p.87.

[xiii] Ibidem.Ibidem.p.88.

[xiv] Idem.Ibidem. p. 88.

[xv] Idem.Ibidem.p. 89/89.

[xvi] Idem. Ibidem. Vol.II.p.164.

[xvii] Locke, John. Segundo tratado sobre o governo. – São Paulo: Abril Cultural, 1978.p.66.

[xviii] Idem. Ibidem. p. 86/87 [tradução ligeiramente alterada].

[xix] Aí Locke refere-se a Richard Hooker, teólogo inglês do século XVI, com siderado como um dos fundadores do pensamento teológico anglicano.

[xx] Idem. Ibidem. P. 87.

[xxi] Idem. Ibidem. P.88/89.

[xxii] Bobbio, Norberto. Locke e o direito natural. – Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1977.p. 225.

[xxiii] Smith, Adam. op. cit. Vol.II.p.89.

[xxiv] Idem. Ibidem. P.95.

[xxv] Idem. Ibidem. P.96.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA