Por OSVALDO COGGIOLA*

A gestação da soberania do Estado foi um processo secular, com um longo e violento clímax entre meados do século XV e a segunda metade do século XVI

Na Baixa Idade Média, ampliação da atividade comercial, acumulação de capital, crise da sociedade tradicional e surgimento de novas realidades sociais e políticas se imbricaram num processo único, em que cada um dos fatores mencionados era alimentado e retroagia sobre o outro. As Cruzadas, a guerra da Reconquista na Península Ibérica e o avanço germânico em direção ao Leste europeu, estiveram entre os processos que dinamizaram o comércio europeu à longa distância, fator fundamental para o colapso econômico da estrutura feudal e o desabamento dos últimos restos imperiais, e também para o surgimento de novas realidades econômicas e políticas na Europa ocidental e central:

“A emergência de novas comunidades qualificáveis como nacionais começou a acontecer na Europa, no final da Idade Média, graças a uma convergência singular de diversos fatores históricos, desfavoráveis simultaneamente à manutenção da coesão étnica e ao predomínio de uma entidade religiosa globalizante. De fato, a Europa medieval era a única parte do mundo onde, por longo tempo, havia prevalecido completamente a pulverização do poder político entre uma multidão de principados e senhorios que chamamos de feudalismo. No mesmo período, os impérios e reinos da China, da Índia, da Pérsia, e de vastas regiões da África, permaneceram como Estados, se não fortemente centralizados, ao menos suficientemente unidos como para não poderem ser qualificados de feudais”.[i]

Ruptura da “unidade cristã”, típica da Europa na era feudal, e emergência de novas realidades estatais e societais foram processos complementares e paralelos, com consequências de longo prazo.

As guerras religiosas veicularam uma nova realidade estatal, que se emancipava da religião institucionalizada. O declínio do poder temporal do cristianismo foi paralelo no Oeste e no Leste, e tinha fundamentos não só religiosos, mas também, e sobretudo, materiais (ou “econômicos”). O que restava do Império Romano do Oriente foi sendo varrido do mapa econômico e político na Baixa Idade Média, até colapsar em 1453. A decadência marítima de Bizâncio já era visível no século XIII, mas não foram principalmente os árabes-islâmicos a tirar partido dela, pois as “cidades marinheiras” da Itália, sobretudo Génova e Veneza, começaram a explorar sistematicamente, mediante uma ousada ofensiva comercial, o Império Bizantino, ou o que restava dele, substituindo o Estado imperial na obtenção de benefícios do porto de Constantinopla e dos portos gregos. João V, imperador bizantino, viu-se obrigado, devido à falência financeira do seu império, a empenhar as joias da Coroa.

O Basileus em viagem chegou a ser preso, em Veneza, por dívidas não pagas, suprema humilhação para o titular de um trono imperial. João V Paleólogo chegou a oferecer o fim do cisma entre a Igreja Católica e a Ortodoxa se os reis ocidentais o ajudassem na luta contra os otomanos. Em 1423, o Império Bizantino vendeu Tessalônica, sua segunda cidade, aos venezianos, por 50 mil ducados.[ii] Era o prelúdio mísero do colapso de seu império.

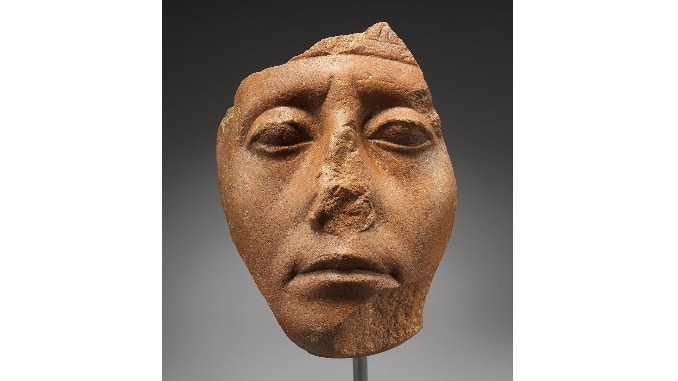

Quando, em maio de 1453, os otomanos comandados por Mehmet II, o Conquistador, assumiram o controle da capital imperial bizantina, encerrando um cerco militar de 53 dias, colhiam um fruto já podre: “Constantino XI, octogésimo sexto imperador dos gregos, morreu combatendo nas ruas estreitas sob as muralhas de oeste. Depois de mais de mil e cem anos, não restava um só imperador cristão no Oriente”.[iii] O sultão transferiu a capital do Estado otomano de Edirne para Constantinopla e estabeleceu ali sua corte. A captura da cidade (e de dois outros territórios bizantinos) marcou o fim do que restava, formalmente, do Império Romano de Oriente.

A conquista de Constantinopla também causou um duro golpe à defesa da Europa continental cristã; os exércitos otomanos ficaram sem obstáculo imediato para avançar pelo continente europeu. A fé cristã ortodoxa ficou confinada à Rússia, que começou a se considerar como “a Terceira Roma” e como sede, devido a isso, de um novo império universal cristão. Mas a Rússia czarista, “só chegou à maturidade no dia em que barrou o istmo russo, quando Ivã, o Terrível (1530-1584) conseguiu apoderar-se de Kazan (1551) e depois de Astracã (1556), passando a controlar o enorme Volga, de suas nascentes ao Cáspio. Esse duplo sucesso foi obtido pelo emprego de canhões e arcabouços… Todo o Sul do espaço russo se achava ocupado pelos mongóis, ou tártaros”.

“Moscóvia” voltou-se cada vez mais para a Europa, com um sistema de opressão interno a serviço de sua centralização despótica: foi um “ideólogo” de Ivã o Terrível, Ivã Peresvetov, quem elaborou uma primeira teoria política do terror de Estado. O desenvolvimento social e político russo tornou-se marcado pela violência e pela revolta: “Em profundidade, mas também se desenrolando na superfície, a Revolução caminhou através de toda a história da modernidade russa, a partir do século XVI”.[iv] Entre desmedidas ambições imperiais externas e sistemáticos conflitos sociais internos se desenvolveu, a partir de então, a história moderna do gigante país eurasiático.

Enquanto Bizâncio colapsava e a Rússia imperial ainda engatinhava, na Europa ocidental, com seu reerguimento comercial, produtivo e demográfico, ressurgia a ideia de Nação, definindo um horizonte capaz de dar sustentação a uma nova formulação do Estado (instrumento daquela),[v] opacado, embora não completamente eliminado, pela dissolução imperial na era feudal: “A nação foi na Europa Ocidental, a partir dos séculos XII e XIII, a organização política da sociedade que permitiu progressiva e ulteriormente o reaparecimento da forma estatal do poder. Até então, o Estado tinha se materializado no Império Romano, carregando durante aproximadamente um milênio – desde sua queda no século V até o surgimento das nações europeias – a nostalgia e a evocação perpétuas de um novo Império. Essa busca implícita do Estado só encontrou sua realização nos séculos XV e XVI na França, na Grã-Bretanha e na Espanha; outras nações europeias tiveram de esperar até os séculos XIX e XX o reconhecimento estatal de sua identidade nacional”.[vi]

O Estado absolutista prenunciou essas transformações; ele surgiu quando houve “uma súbita e simultânea restauração da autoridade e da unidade políticas, num país após outro. Do abismo de agudo caos e turbulência medievais das Guerras das Duas Rosas, da Guerra dos Cem Anos e da segunda guerra civil de Castela, as primeiras ‘novas’ monarquias ergueram-se praticamente ao mesmo tempo, durante os reinados de Luís XI, na França, Fernando e Isabel, na Espanha, Henrique VII, na Inglaterra, e Maximiliano, na Áustria”.

A palavra “restauração” é ambígua: no Ocidente o novo Estado foi um “aparelho político realocado de uma classe feudal que aceitara a comutação das obrigações”, enquanto no Oriente ele foi “a máquina repressiva de uma classe feudal que acabara de extinguir as tradicionais liberdades comunais dos pobres” (Maquiavel definia o Estado otomano como “a antítese da monarquia europeia”). A “restauração monárquica” mascarava ume ruptura: “No curso do século XVI, as monarquias centralizadas da França, Inglaterra e Espanha representaram uma ruptura decisiva com a soberania piramidal e parcelada das formações sociais medievais, com seus sistemas de propriedade e de vassalagem”.

Assim, se no Oeste europeu o absolutismo monárquico foi uma “compensação pelo desaparecimento da servidão”, no Leste ele foi um “instrumento para a consolidação da servidão”.[vii] Na Europa ocidental as comunas do final da Idade Média haviam produzido aspirações de cidadania que deram expressão precoce aos conceitos de liberdade cívica; a Reforma Protestante propôs uma versão religiosa dessa promessa com sua noção de consciência individual. A emergência do sentimento nacional, que exigia a participação da “sociedade civil” na soberania do Estado, foi uma parte substantiva da estrutura da nova realidade que começou a ser chamada de “moderna”. O termo “sociedade civil”, porém, como observou Marx, só surgiu no século XVIII, “quando as relações de propriedade se desligaram da comunidade antiga e medieval… a sociedade civil enquanto tal só se desenvolve com a burguesia”. Sua força, porém, precedeu seu nome.

A nação moderna, no entanto, não existiria sem o Estado, que retomou uma ideia precedente adaptando-a para uma nova realidade: “A escala crescente da guerra e o entrelaçamento do sistema estatal europeu por meio da interação comercial, militar e diplomática acabaram por dar a vantagem de fazer a guerra àqueles Estados que podiam montar exércitos permanentes; os Estados com acesso a uma combinação de grandes populações rurais, capitalistas e economias relativamente comercializadas venceram. Eles estabeleceram os termos da guerra e sua forma de estado tornou-se a predominante na Europa. Eventualmente, os estados europeus convergiram para essa forma: o Estado Nacional”.[viii]

A gestação da soberania do Estado foi um processo secular, com um longo e violento clímax entre meados do século XV e a segunda metade do século XVI. Ideologicamente, ela foi adiantada por Marsílio de Pádua,[ix] com seu Defensor Pacis, publicado em 1324 e proibido pela Inquisição três anos depois. No texto, o italianobuscava demonstrar que “uma das condições da paz era a limitação das pretensões do papa. A tese, no entanto, não era simplesmente afirmada. Marsílio circunscrevia cuidadosamente o campo da reflexão política. Os laços entre a natureza e Deus são matéria de fé, não podem ser demonstrados; a ciência da política deve limitar-se a cuidar dos objetos acessíveis à razão e à experiência. Ora, o Estado pode ser entendido em termos puramente leigos, como uma entidade com fim próprio, vinculado às necessidades naturais do homem. É um produto da ação humana e resulta da conjugação das vontades dos cidadãos, que podem opinar diretamente ou por meio de representantes”.[x]

Tanto a paz, almejada e teorizada sucessivamente (até obsessivamente) por autores como de Pádua, Dante Alighieri, Thomas Hobbes e Immanuel Kant, como a aquiescência do Estado (necessariamente soberano), eram componentes orgânicas da emergência de uma nova sociedade, ou, nas palavras de Fernand Braudel: “Há condições de natureza social para a manifestação e para o triunfo do capitalismo. O capitalismo exige que haja uma certa tranquilidade na ordem social, bem como uma certa neutralidade, ou fraqueza, ou complacência da parte do Estado”.[xi]

O Estado monárquico absolutista (“a monarquia absoluta dos séculos XVII e XVIII, que manteve o equilíbrio entre a nobreza e a classe dos burgueses”, nas palavras de Engels) atuou como uma componente dinâmica na gestação de uma nova ordem social, com “complacência” crescente em relação aos seus novos atores e dirigentes, mas com complacência nenhuma em relação aos que deviam ser postos em plano secundário, ou submetidos, por ela; daí a violência empregada contra a autonomia das cidades livres. O desenvolvimento capitalista entraria em sua fase moderna – propícia ao desenvolvimento da burguesia industrial – quando a unidade nacional fosse obtida sob a liderança férrea da monarquia absoluta, os vários elementos da sociedade se misturassem e unissem até permitirem às cidades a substituição da soberania e independência local da Idade Média pelo governo geral da burguesia. Nas palavras de E. F. Hecksher, “os Estados nacionais substituíram em quase todos os territórios [europeus] a unidade representada pela Igreja medieval e pelo segundo herdeiro, menos forte, do Estado romano: a monarquia universal incarnada no Império”.

Para boa parte dos autores, a base desse processo político foi econômica, vinculada à crise estrutural do modo de produção feudal: “Nos séculos XII e XIII a monarquia francesa incrementou seu poder através de conquistas e de alianças. Mas o que contribuiu notavelmente para o avanço em direção de uma nova forma de centralização monárquica foi, sobretudo na última parte do século XIII, o declínio da renda senhorial, consequência da desorganização aristocrática e das conquistas camponesas, iniciando um processo de longa duração pelo qual numerosos membros da classe senhorial terminaram gravitando em torno da administração real, abrindo a via da edificação de um Estado fiscal e burocrático, concomitantemente ao reforço da propriedade camponesa… As relações feudais de classe e de propriedade determinaram uma tendência de longo prazo à queda da produtividade, que constituiu o limite estrutural no desenvolvimento de conjunto da economia feudal”.[xii]

A centralização política teria sido consequência de uma estagnação econômica, tendo como resultado a criação de unidade políticas maiores e, também, do surgimento de uma concepção e realidade do Estado diferenciadas na Europa. É o que sustenta Antony Black: “A distinção mais importante realizada entre 1250 e 1450 foi entre poder secular e autoridade religiosa da Igreja. A partir de inícios do século XIV, um círculo cada vez mais amplo de elites governantes e ilustradas expressou uma consciência do poder secular como separado em origem, finalidade, âmbito e legitimação, da Igreja; inclusive no caso daqueles que ainda mantinham que a autoridade espiritual era, em algum sentido último superior. As pessoas falavam em vita civilis (política), societas civilis, potestas civilis e humanitas. Comparando a civilização europeia com outras, esse período aparece como decisivo; a separação entre Igreja e poder secular pôde aparecer como a questão decisiva no desenvolvimento da ideia de Estado. Foi aqui onde Europa se diferenciou de suas primas cristãs de Oriente, do mundo islâmico e de outras civilizações… O cristianismo rejeitava a ideia de lei religiosa ritual que governasse a conduta humana e as relações sociais, ao mesmo tempo em que fazia destas o objeto de uma preocupação moral… O poder do Estado secular encontrava sua expressão na prática, e na ideologia, como norma no interior dos Estados e entre uns Estados e outros. O enfraquecimento do papado e do Império coincidiu com o fortalecimento do poder dos reis sobre os senhores, os bispos e as cidades. Na ascensão da teoria monárquica a partir de 1420, parte da iniciativa veio das preocupações religiosas do papado. A soberania, pelo modelo papal, foi oferecida a todos os reis. O poder sobre uma numerosa população territorial se considerava concentrado em um só cargo e pessoa”.[xiii]

O autor se concentrou no aspecto político e ideológico do processo, constatando que “o internacionalismo [cristão] perdia força, e a pertença a uma unidade local ou nacional era cada vez mais importante”. Tocou apenas tangencialmente a base econômico/social dessa tendência que teve alcance continental diferenciado. Victor Deodato da Silva atentou para a diversidade da evolução institucional europeia no fim da Idade Média europeia: “No continente coube a monarquia realizar aquilo que na Inglaterra foi empreendido pelas ordens privilegiadas com apoio dos ‘comuns’, ou de seus setores mais atuantes, através dos movimentos constitucionais, consolidados pelos numerosos statutes promulgados no reinado de Eduardo I (1272-1307)”,[xiv] o que provocou desde cedo a distinção entre a Coroa e a pessoa do rei. Inglaterra antecipava assim um processo que se estenderia pela Europa nos séculos sucessivos, quando “o conceito de Estado foi sendo articulado e refinado, até assumir uma conotação moderna, definindo-se como uma forma de poder público, separada do governante e dos governados, constituindo a suprema autoridade política no interior de um território definido. Foram necessários certos pré-requisitos para que o conceito alcançasse esse significado moderno: quando a política passou a ser valorizada como campo de conhecimento autônomo; quando ocorreu a reivindicação e a fundamentação jurídica da autonomia política do regnum ou das civitates frente ao Império e ao papado; quando se reconheceu a soberania absoluta do detentor do poder político e quando a finalidade do poder político se libertou dos fins últimos da salvação. Nesse sentido, no final do século XVI, a teoria do Estado moderno ainda estava para ser elaborada, mas tinha já os alicerces necessários para ser desenvolvida”.[xv] Vejamos a evolução desses alicerces a partir de seu caso inicial, a Inglaterra.

George M. Trevelyan situou na conquista da Inglaterra (em 1066) pelos normandos (povo de origem nórdica que ocupava o Noroeste da França desde o século X), que derrotaram os habitantes anglo-saxões, a vinculação das ilhas britânicas, ligadas aos reinos escandinavos desde o fim do Império Romano, à história da Europa. A ideologia liberal inglesa postulou que a monarquia britânica já possuía uma origem contratual (não baseada em preceitos hereditários) expressa no Witan, Conselho Real, existente já antes da invasão normanda (e bem antes de qualquer instituição semelhante na Europa continental). No período anterior à conquista normanda, Inglaterra estava dividida em 60.215 “feudos de cavalheiros”; um cronista inglês pouco posterior à conquista zombou daqueles que sentiam saudades dos “dias anglo-saxões”, em que o país estava “dividido em cantões” e era “governado por principelhos”. Com a monarquia normanda, houve a criação do Common Law, “que foi um desenvolvimento característico da Inglaterra; o Parlamento, conjuntamente com o Common Law deu-nos definitivamente uma vida política própria em forte contraste com os desenvolvimentos ulteriores da civilização latina”.[xvi] A monarquia inglesa firmou seu caráter proto-nacional ao mesmo tempo em que iniciou o reconhecimento de direitos populares e de formas ainda incipientes de representação política, como único meio de se impor sobre os particularismos em que se apoiavam os velhos barões.

No século XII, os normandos, para legitimarem religiosamente sua conquista das ilhas britânicas, se vincularam ao movimento de reforma da Igreja Romana impulsionado pelo papado, no contexto da reforma gregoriana, através da qual o Vaticano buscava afirmar sua primazia sobre qualquer concorrente, em um contexto europeu marcado pelo combate aos hereges e às minorias religiosas (judeus e muçulmanos). Entre 1139 e 1153, a guerra civil inglesa conhecida como “anarquia”, provocada pela sucessão de Henrique I, levou a um colapso da ordem social e ao declínio da renda real. Henrique II, seu sucessor, chegado ao trono em 1154, se empenhou em retomar o poder reconquistado pelos barões, estabelecendo cortes jurídicas nas diversas regiões do país, com o poder de adotar decisões legais sobre matérias civis.

O General Eyre permitiu a juízes dotados de poderes plenipotenciários percorrer todo o país. O rei inglês também se envolveu em conflitos com a Igreja, expandindo a jurisdição real para o clero. Em decorrência desses acontecimentos, o poder real inglês se tornou mais sólido e centralizado; o Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae, de 1188, codificou o novo sistema jurídico e deu bases legais ao Common Law.[xvii] Foi um primeiro passo em direção de um “Estado de Direito”.

Do outro lado do Canal da Mancha, no final do século XII, em algumas cidades francesas, setores revolucionários assumiram o controle dos edifícios públicos protestando contra taxas, extorsões e restrições à sua liberdade de trabalhar e comerciar. Em que pese seu fracasso inicial, a ação deu lugar para uma onda de rumores e de terror acerca de novos movimentos desse tipo: os revolucionários eram, segundo o Papa, “os chamados burgueses” ou, nas palavras do arcebispo de Chateauneuf, potentiore burgenses, os poderosos dos burgos. Três décadas depois da proclamação dos primeiros sistemas jurídicos ingleses, a Magna Carta (Great Charter), em 1215, estabeleceu a necessidade para qualquer punição do “devido processo legal”, incorporado às constituições políticas inglesas. A pressão da nobreza, mediante o Conselho Real, obrigou o rei Rei João a assinar a Magna Carta, limitando o poder dos monarcas.

A “Carta” possuía antecedentes: em 1188, ano do Tractatus, Henrique II fixara uma taxa (a Saladin Tithe) controlada por um jurado composto de representantes dos taxados: nascia a conexão entre impostos e representação política.[xviii] Assim, não foi difícil constatar que “a característica política fundamental, a de que a Inglaterra não era um Estado absolutista, que a Coroa era responsável perante o Parlamento e estava submetida à lei, estava estabelecida antes da Magna Carta em 1215. Isso se manteve posteriormente, em que pese as tentativas nos séculos XVI e XVII de introduzir um absolutismo.

Também eram muito antigas outras características, a inexistência de uma burocracia centralizada, de um exército profissional e de uma polícia armada, a tradição de uma administração e de uma justiça locais não remuneradas, e o costume de que a comunidade local organizasse sua própria função de polícia”.[xix] A Magna Carta foi firmada pelo rei John, dito Sem Terra, quinto gênito da dinastia Plantagenet, sucessora da dinastia inaugurada por William o Conquistador, que reinou em Inglaterra entre 1154 e 1399. Ela determinava que o rei não poderia, exceto em casos muito especiais, instituir tributos sem a anuência dos súditos.

A Carta tentava resolver o conflito que a opunha a casa real ao Parlamento, representação dos barões anglo-saxões enfrentados aos senhores “estrangeiros”. Para resolver o impasse, a Carta reconhecia os direitos e liberdades da Igreja, dos nobres e dos súditos, configurando uma primeira tentativa de “constituição” baseada em direitos e deveres. Em 1254, Henrique III, por ocasião de uma crise financeira da monarquia, estendeu a representação parlamentar aos representantes dos counties, os condados (“each sheriff was required to send two knights from his county to consider what aid they would give the king in his great necessity”). E, em 1265, Simon de Montfort conseguiu que o Parlamento aprovasse que fossem aceitos também representantes parlamentares das cidades e aldeias (boroughs). As disputas de prerrogativas entre a coroa e o Parlamento, somadas ao fortalecimento da gentry, foram consolidando a common law enquanto fundamento legal contra as pretensões absolutistas da monarquia e os poderes da nobreza.

Para completar o singular e único caso inglês, no século seguinte Inglaterra passou da condição de país sucessivamente ocupado (pelos escandinavos e franceses) à condição de invasor, com a “Guerra dos Cem Anos” contra a França, iniciada em 1337 pelo rei Eduardo III. A centralização dos recursos humanos e militares fez com que a nobreza inglesa saísse muito debilitada dessa guerra e, também, na “Guerra das Duas Rosas” entre duas casas concorrentes ao trono. Graças a elas, no final do século XIV o trono inglês já conseguira dissolver as tropas feudais e destruir os castelos-fortaleza dos barões, que tiveram que se submeter ao rei.

No caso da França, os “Estados Gerais” remontavam sua primeira convocatória em 422, pelo lendário Faramundo (370-431),[xx] primeiro rei dos francos, mas, como órgão político real, “as coisas sérias começaram em 1302, com Filipe o Belo, quando o rei da França iniciou uma ‘política externa’. Seus predecessores tinham combatido os senhores do reino para ampliar seu domínio. Filipe devia se afirmar diante do papa e do imperador [o Sacro Império], duas potências com pretensões universais”.[xxi] Essas assembleias teriam sido os longínquos antecedentes das coletividades territoriais e da “democracia participativa”.

As novas formas políticas europeias davam uma saída ao declínio das formas arcaicas de domínio, caracterizadas pelos principados territoriais do feudalismo e próprias de uma economia baseada em trocas locais e ocasionais, lhes opondo instituições repousando sobre bases territoriais e econômicas mais amplas, os Estados territoriais, ensejando a ideia e a prática de soberania estatal. Nas unidades políticas e sociais da Antiguidade, e menos ainda nos grandes impérios orientais, não existia a ideia de soberania nacional; nada era mais alheio à aristocracia feudal do que a ideia de nacionalidade. Ainda estava ausente qualquer ideia de cidadania.

A centralização da violência e do poder político em um Estado de abrangência territorial ampla, e de raio de ação bélico/política para além de suas fronteiras, condicionou os desenvolvimentos ulteriores, em especial o nascimento das finanças públicas centralizadas. A Guerra dos Cem Anos ensejou uma transição institucional de alcance estrutural, “o esforço dos soberanos para controlar e enquadrar as forças militares, uma das formas assumidas pelo poder monárquico do final da Idade Média (e) o aparecimento de uma sociedade militar, a transformação da condição militar num status, com uma função especializada na sociedade… A função militar que fora na Idade Média comum a todos os homens livres foge agora para o campo da especialidade. A sociedade se desmilitariza, preconizando as sociedades modernas que entregam o cuidado da guerra a um grupo de especialistas, oriundos das diversas camadas sociais”.[xxii]

Em paralelo, a importância das finanças públicas foi incrementada pelos custos das novas guerras (na França e Inglaterra, em particular, pela Guerra dos Cem Anos): “Na origem dos novos impostos se encontra a guerra, num regime de concorrência entre Estados, que pretendem mobilizar meios internos, sobretudo homens, mas também precisam de custosas alianças externas. As desvalorizações monetárias eram apenas um expediente, pois era difícil para um rei pagar suas dívidas em moeda fraca e exigir depois o pagamento de taxas em moeda forte. Era necessário encontrar novas formas de imposição, aumentar o número de contribuintes e obter seu consenso. Foram criadas taxas sobre o comércio e sobre a circulação de mercadorias, e um imposto sobre as rendas, preferido sobre um imposto sobre o capital (praticado durante algum tempo).

No interior do domínio real, onde não se interpunha nenhum senhor ou príncipe entre o rei e seus súditos, o estabelecimento de impostos se realizou com maior facilidade. Fora desse domínio, não existiam impostos, ou eles eram divididos entre o rei e o senhor local, que podia receber uma pensão compensatória devido a seus súditos serem taxados”.[xxiii]

O Estado monárquico multiplicava suas funções e avançava sobre os poderes locais e senhoriais. Marx constatou a abrangência desses processos: “O poder do Estado centralizado, com seus múltiplos órgãos, como o exército permanente, a polícia, a burocracia, o clero e a magistratura, órgãos forjados segundo o plano de uma divisão de trabalho hierárquica e sistemática, tem sua origem nos tempos da monarquia absoluta, ao serviço da sociedade da classe média nascente, como arma poderosa nas suas lutas contra o feudalismo”.[xxiv]

A “complacência” do Estado, para retomar a expressão de Braudel, foi imprescindível para o surgimento de uma nova ordem social, com uma nova estrutura de classes. O outro elemento foi uma classe emergente, a burguesia, dotada de novos valores, suscetíveis de serem postos como eixo da reprodução social, e capaz de impô-los ao conjunto da sociedade. Esses valores foram sintetizados na ideia de “individualismo”, com todas suas decorrências políticas.

Alan Macfarlane propôs que a peculiaridade inglesa consistiu em ter amadurecido esse sistema de valores ainda durante o Antigo Regime, devido a características específicas (“a mais e a menos feudal das sociedades”) de sua formação como sociedade nacional: “A Inglaterra distinguiu-se das demais nações por não ter sancionado feudos privados após a conquista normanda de 1066, evitando assim a anarquia desintegradora típica da França”.

Eric Hobsbawm apontou que “o feudalismo britânico (o ‘jugo normando’) foi a conquista de uma nobreza normanda sobre uma comunidade política anglo-saxônica estabelecida e estruturada, o que permitiria a resistência popular, estruturada e de certo modo institucionalizada, um apelo às liberdades prévias anglo-saxônicas; o equivalente francês foi a conquista, pelos nobres francos, sobre uma desintegrada população de gauleses locais, irreconciliáveis, mas impotentes”.[xxv] A vassalagem inglesa não incluía a obrigação de lutar por seu suserano, o que favoreceu a centralização e o poder da monarquia.

Desse modo, criava-se um ambiente favorável para uma transição que superasse o feudalismo e abrisse passo a uma nova sociedade, baseada na propriedade burguesa: “Não há um fator isolado para explicar o surgimento do capitalismo… Além de fatores geográficos, tecnológicos e do cristianismo, um sistema econômico e político específico também se faz necessário. A necessidade de tal sistema foi suprida pelo ‘feudalismo’. No entanto, a variante de feudalismo que permitiu o ‘milagre’ ocorrer foi de um tipo bastante incomum, contendo já implícita a separação entre poder econômico e político, bem como entre mercado e governo… um sistema sólido e centralizado, proporcionando a segurança e uniformidade necessárias para o exercício da indústria e do comércio… A paz foi garantida pelo controle dos feudos, os impostos foram moderados e a justiça uniforme e firmemente ministrada do século XIII ao XVIII”.[xxvi]

A ideia de um “berço principal” do capitalismo (e de suas formas político/estatais) não deve ser confundida com a ideia de um “berço único”, pois essas características existiram, em grau maior ou menor, em outros países europeus.

Com a formação dos Estados absolutistas, a ascendente burguesia deparou-se com um aparelho estatal burocrático-militar radicado em um arcabouço fiscal amplo e diverso daquele baseado na renda feudal, um sistema onde “as relações individualistas de autoridade substituem as tradicionais entre amos e servidores. Estimulados pelas oportunidades econômicas e as ideias igualitárias de uma sociedade industrial incipiente, os empregadores rejeitaram de modo explícito a visão paternalista do mundo”.[xxvii]

A mudança para um novo sistema político, no entanto, se realizou pela intervenção decisiva do Estado. As guerras exigiam centralização dos recursos através dos Estados absolutistas. Foram estes, portanto, o produto de circunstâncias (bélicas) aleatórias? Cabiam outras possibilidades para a transição em direção da sociedade moderna? É o que sustentaram pesquisadores que abordaram precoces formas contratuais medievais, como a negociação de pactos entre plebeus e aristocratas, a inicial organização política nas cidades (incluindo suas primeiras assembleias representativas), que teriam constituído uma primeira experiência de ordem constitucional, incluindo os contratos políticos ibéricos nos reinos de Aragão e Castela, exemplos paradigmáticos do “contratualismo medieval” (muito anterior às filosofias contratualistas modernas de Thomas Hobbes, John Locke e mais ainda de Jean-Jacques Rousseau).

Para esses autores, teria existido mesmo uma “virtualidade política” de ordem republicana, discernível em “um certo equilíbrio político de poderes na Europa dos anos 1460-1480”. Comparado com essa “virtualidade”, o absolutismo monárquico constituiria uma regressão política, não um passo necessário e inevitável.[xxviii] A história percorreu outros caminhos, sem dúvida os mais prováveis, mas não necessariamente inevitáveis.

Foi em meio a conflitos bélicos de alcance europeu, que exigiam concentração e centralização dos recursos humanos, econômicos e militares, que os passos em direção do Estado soberano foram dados na Inglaterra, na França (com a dinastia dos Capetos) e nos reinos ibéricos, entre os séculos XIII e XVI. No início, a França era ainda um território unificado com vários “países franceses”, com algumas tradições comuns, onde estava ausente, porém, uma consciência e uma unidade política nacionais: era o monarca que representava a unidade do território.

As justificativas eram místicas: o corpo espiritual e o corpo real do rei simbolizavam a unidade e continuidade da França (depois de sua morte, fragmentos desse corpo eram conservados como relíquias).[xxix] A formação das novas e maiores unidades territoriais servia os interesses da emergente “classe média”. O comércio levava vantagem com um mercado unificado maior, com leis comuns, moeda, pesos e medidas estabelecidos pelo Estado, com uma segurança oriunda do rei, que paulatinamente foi adquirindo o monopólio do uso de toda violência, impedindo assim que os cidadãos fossem objeto da arbitrariedade de senhores locais.

A expansão do capital dentro dessas fronteiras territoriais, porém, não teria bastado para consolidar um novo modo de produção; ele precisava de um cenário econômico mais amplo. A tradição romana de propriedade estatal (no Império, as minas e os minerais pertenciam ao Estado por direito de conquista) deitou novas raízes na Europa através de decretos monárquicos: do Imperador Federico I, do Sacro Império Romano Germânico, no século XII; na Inglaterra, pelos Reis Ricardo I e João, na transição do século XII para o XIII.

Do século XIV até o século XVII, esses países foram seguidos pelos Países Baixos e a Polônia, além da ascensão da Prússia no contexto germânico, em países marcados pela concentração do poder nas monarquias e o fortalecimento do Estado, pelo declínio da nobreza feudal (para Engels, “foi o período em que a nobreza feudal foi levada a compreender que o período de sua dominação política e social chegara ao fim”), pelo declínio concomitante dos privilégios das cidades – estado e do papado, assim como do Sacro Império Romano-Germânico. Em que pesem os enxertos de representação política, não se tratava ainda de Estados modernos e menos ainda de Estados democráticos, mas de Estados absolutistas.[xxx]

Eles possuíam duas características “modernas”: a soberania (que garantia sua independência em relação às dinastias e sua superioridade e continuidade independente delas) e uma espécie de constituição (ou “carta”), que regulamentava as normas para o acesso ao poder (e, numa medida menor, as condições de seu exercício):[xxxi] “A aceitação da soberania estatal tem o efeito de desvalorizar os elementos mais carismáticos da liderança política que tinham sido previamente de fundamental importância para a teoria e a prática do governo em toda a Europa Ocidental.

Entre os pressupostos que foram deslocados, o mais importante foi a pretensão de que a soberania estava conceitualmente conectada com sua exibição, que a majestade servia em si mesma como força ordenadora… Foi impossível às crenças do carisma associado à autoridade pública sobreviverem depois da transferência dessa autoridade para a instituição impessoal – a ‘pessoa puramente moral’ de Rousseau – do Estado moderno”.[xxxii] As formas arcaicas de domínio eram um empecilho para o avanço econômico, para a expansão do comércio e a acumulação de capital. A insegurança face à voracidade dos senhores era um motivo para esconder a riqueza, para gastar e acumular menos.

Devido a isso, a ascensão social da burguesia valeu-se do Estado absolutista, definido a partir das “transformações que vinham ocorrendo desde os séculos XI e XII… Não era mais o senhor [feudal] quem definia as normas que regulavam as relações da sociedade. Esse papel passou a ser desempenhado pela realeza. A força econômica não era mais o feudo, mas a cidade, o comércio. A grandes feiras do século XIII foram sendo substituídas pelos grandes centros comerciais, aumentando ainda mais o poder das comunas e, por conseguinte, da realeza. É nas mudanças que fizeram desaparecer o espírito de localidade, que devemos buscar as origens da centralização do poder no século XV, que assistiu ao nascimento de uma nova sociedade, a sociedade moderna, da forma social onde não existia, como tendência dominante, nenhuma outra força que não a do governo e a do povo. O século XV foi um marco importante no processo de desenvolvimento das duas forças (a comuna e a realeza) que nasceram das condições criadas pelo feudalismo e que lutaram durante séculos para impor-se como dominantes”.[xxxiii]

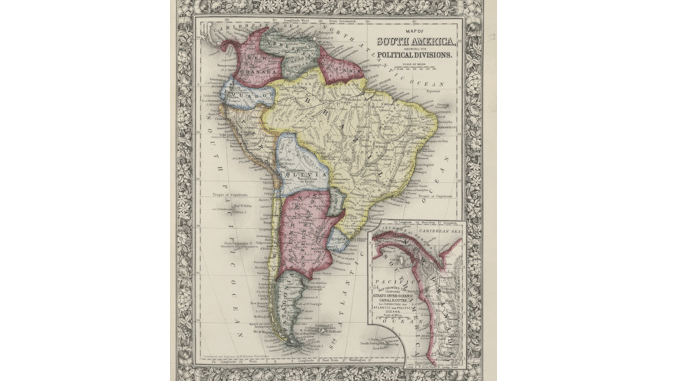

As grandes rupturas políticas que originaram a nova soberania do Estado se produziram entre meados do século XV e meados do século seguinte, não só no teatro “europeu”, embora suscitadas por este. Os acontecimentos político/bélicos da Europa acompanharam (e foram condicionados) pelo início da expansão mundial das principais potências do continente: “A organização política dos Estados europeus atingiu um novo nível de eficiência no século situado entre o fim da Guerra dos Cem Anos, em 1453, e a Paz de Cateau-Cambrésis, que em 1559 deu fim às guerras entre os Habsburgo e os Valois. A administração centralizada começou muito antes de 1453, com os primeiros esforços dos governantes medievais, depois da fragmentação política típica da era feudal, na direção de estabelecer uma ordem mínima em seus domínios e uma autoridade mais universalmente respeitada. Esses esforços obtiveram sucessos parciais entre os séculos XII e XIV, na instituição das monarquias feudais.

O processo continuou por muito tempo depois de 1559, até concluir na Europa ocidental nas reformas administrativas da Revolução Francesa e Napoleão e nas unificações de Alemanha e Itália depois de 1850. Mas foi entre os séculos XV e XVI que a construção dos Estados foi mais concentrada, rápida e dramática. Antes de 1453, os Estados europeus eram mais feudais do que soberanos; depois de 1559 podemos falar, com qualificações, certamente, de Estados soberanos”.

As novas formas políticas se ajustavam às mudanças econômicas que se processavam num marco geográfico que excedia à Europa. O declínio das formas compulsórias de expropriação do excedente econômico coincidiu com a expansão comercial internacional, que exigiu uma adequação das formas estatais. A transição das unidades e reinos feudais para Estados independentes do Papado e do Sacro Império, não aconteceu separada de uma não menos violenta transição para novas relações de produção. As novas unidades econômicas enfrentavam obstáculos internos (a diversidade e autonomia regionais) e externos (o par complementar Igreja/Império). Os primeiros se referiam às próprias bases econômicas de sustentação de aparelhos estatais absolutistas (baseados em forças armadas crescentes, melhor equipadas e mais disciplinadas, portanto, mais caras) de maior abrangência territorial, capazes de se defender dos crescentes perigos externos.

Para resolver esses problemas “as monarquias europeias passaram a ter uma fonte principal de renda: a taxação direta. A taxação indireta do domínio real direto [as ‘terras do Rei’] era totalmente inadequada. Os impostos indiretos eram certamente lucrativos, mas não suficientes para financiar os custos das guerras. Empréstimos eram apenas um paliativo. O principal problema dos governantes era o desequilíbrio universal e crítico entre receitas e despesas. A única base possível para resolver o problema financeiro era um sistema regular de taxação direta… Para isso, deviam ser derrotadas as aversões dos súditos, derrubando um dos seus mais queridos e estabelecidos direitos. A visão tradicional era que o rei deveria viver baseado ‘em seus próprios recursos’, da renda do domínio real e dos impostos indiretos. Eles constituíam a renda ordinária dos monarcas. Se uma emergência militar se apresentasse exigisse a criação de rendas extraordinárias, o passo a seguir deveria ser apelar para a lealdade dos súditos. A taxação geral não era reconhecida como parte integral e necessária das finanças governamentais. Toda taxação direta era extraordinária. E nenhuma taxação desse tipo podia ser imposta sem o consentimento dos súditos”.[xxxiv] A exigência política aí embutida foi resolvida através dos inícios da representação política.

A guerra, característica da sociedade medieval, foi reformulada de modo drástico: “A guerra sempre fora, na Idade Média, um fenômeno mais ou menos endêmico. A ação da Igreja e dos príncipes em favor da paz era motivada pela busca de condições favoráveis à prosperidade. A condenação, pelo desenvolvimento das monarquias, das guerras feudais privadas, levou a um recuo do fenômeno guerreiro. Se no século XIV houve um retorno quase geral da guerra, o que principalmente impressionou os contemporâneos foi que o fato militar tomou formas novas.

A lenta formação de Estados nacionais, primeiro favorável à paz imposta às querelas feudais, fez nascer, pouco a pouco, formas ‘nacionais’ de guerras… O mais visível foi o aparecimento do canhão e da pólvora para canhão, mas as técnicas de cerco aperfeiçoaram-se também, e todas essas mudanças levaram ao lento desaparecimento do castelo forte em proveito de dois tipos de residências na zona rural: o castelo aristocrático, essencialmente residência e lugar de ostentação e de prazer, e a fortaleza, frequentemente real ou de príncipes, destinadas a resistir à agressão dos canhões. A guerra se diluiu e se profissionalizou”.[xxxv]

Com uma consequência cujos efeitos se mediriam com o tempo: “Quando os primeiros canhões foram disparados, no início do século XIV, eles afetaram a ecologia enviando trabalhadores para as florestas e montanhas por mais potássio, enxofre, minério de ferro, e carvão vegetal, com erosão e desmatamento resultantes”.[xxxvi] Era o início de “uma fissura irreparável no processo interdependente entre o metabolismo social e o metabolismo natural prescrito pelas leis naturais do solo”, nas palavras de Marx. O consumo de madeira multiplicou-se por sete na Inglaterra entre 1500 e 1630, destruindo cinco sextas partes das florestas originais do país em apenas um século. Depois dessa destruição, Inglaterra começou a importar madeira de suas colônias americanas e da Escandinávia, incrementando seu déficit commercial e suscitando novos deflorestamentos na América do Norte e nos países escandinavos.[xxxvii]

Através desses processos de forte impacto, a guerra se destacou da sociedade junto com, e através do, Estado. Desse modo, mediante o uso da força, as características modernas atribuídas ao Estado nacional foram desenvolvidas mais por um esforço supranacional dos soberanos europeus (e as elites a eles vinculados) de manter sob domínio os territórios contíguos ou descontínuos, e menos por um esforço que se integraria em um processo de racionalização e ordenação formal do mundo.[xxxviii] Com o uso concentrado, intermitente, mas sistemático, da força estatal, a guerra emergiu como elemento constitutivo da nova sociedade, no qual a paz representava um tempo residual.

Uma emergente filosofia política, que consagrava esse fato, acompanhou essas transformações. O sucesso político e militar não tinha pudor (“Os que vencem, não importa como vençam, nunca adquirem vergonha”, resumiu Maquiavel). A guerra moderna moldou uma nova era, como o resumiria numa célebre sentença seu principal teórico, Carl von Clausewitz: “A guerra é um verdadeiro instrumento político, uma continuação das relações políticas, uma realização destas por outros meios”.[xxxix] A nova tecnologia da pólvora, a profissionalização militar, o surgimento de academias militares, a extensão do tamanho dos exércitos, a consequente necessidade de financiamento para o seu custeio e, para isso, a imposição de um sistema fiscal e o endividamento do Estado com credores privados: tal foi o cenário que emergiu na Europa na passagem do século XV para o XVI, marcado pela “ressurreição” do Estado.

O filósofo Thomas Hobbes sintetizou na “força e na fraude” as características da guerra moderna, pois, no novo sistema de poder territorial de alcance mundial, os Estados seriam eternos rivais preparando-se permanentemente para a guerra; não existia um “poder superior” que pudesse arbitrar entre o “bem” e o “mal”, o “justo” e o “injusto”. Como observou Marx, “foram as guerras, sobretudo as guerras marítimas, as que serviram para conduzir a luta da concorrência e decidir seu resultado”.

O processo constitutivo do novo Estado, por isso, foi semeado de violência em todo o âmbito europeu e, parcialmente, mundial: “A guerra ganhou um papel decisivo para o nascimento do Estado moderno. As concretas razões políticas que levavam o Estado absoluto à guerra podiam ser das mais variadas e não eram suscetíveis a críticas ‘racionais’: objetivos territoriais, conflitos dinásticos, controvérsias religiosas ou, simplesmente, aumento do prestígio nacional das dinastias que esvaziavam os cofres públicos para pagar salários a imensos exércitos profissionais engajados em guerras de conquista sem fim.

Frequentemente existia uma motivação subterrânea que conduzia ao conflito, consubstancial à comunidade política do Estado como ente unitário: a guerra resolvia os conflitos internos às entidades do Estado, promovia sua coesão interna, afastava o perigo de uma dissolução do Estado identificando um alvo externo às suas fronteiras territoriais. O conflito não servia apenas a gerar um Estado soberano através de indistintas entidades políticas, mas favorecia o fortalecimento de sua comunidade política ou, ao contrário, determinava sua dissolução.

A guerra não apenas presidiu o nascimento do Estado soberano, mas garantiu também sua manutenção”.[xl] Pitirim Sorokin realizou um levantamento estatístico de vários séculos de guerras europeias: enumerou 18 guerras para o século XII, 24 para o século XIII, 60 para o século XIV, 100 para o século XV, 180 para o século XVI, atingindo um pico de… 500 no século XVII: “Os monarcas dos séculos XV, XVI e XVII empregaram a guerra para compelir os pequenos principados feudais a aceitar o domínio comum, e depois de estabelecer sua autoridade, organizaram as nações com o poder que o controle militar lhes deu sobre a administração civil, a economia nacional e a opinião pública”.[xli]

Na futura Alemanha, a partir da ascensão das cidades germânicas, o território foi aglutinado em duas ligas, a Liga das Cidades do Sul e a Liga Hanseática, por meio das quais a burguesia ascendente conquistou influência política. As cidades imperiais, a partir de 1489, passaram a participar do Reichstag, representação política imperial. Por meio do intercâmbio cultural e comercial, as grandes cidades germânicas estavam conectadas com outras capitais europeias. O crescimento e a projeção das cidades provocaram seu distanciamento do campo, onde os camponeses lutavam pela revisão dos antigos direitos e deveres feudais, reivindicando liberdades essenciais.

Essa foi a origem da revolta agrária no Alto Reno, em 1493. O movimento camponês foi negligenciado pela burguesia citadina, que lutava por liberdades semelhantes para si própria. O conflito religioso, crônico no cristianismo medieval, assumiu novas formas. Nas novas condições políticas “tendeu a se estabelecer, na Alemanha, uma aparência de rigor e método.

Na dieta de Augsburgo de 1500 proclamou-se a constituição do Império, o Reichsregiment: o Rei dos Romanos seria o presidente rodeado pelos delegados dos grandes vassalos, dos bispos e abades dos grandes monastérios, dos condes, das cidades livres e dos seis círculos.[xlii] Sob [o Imperador] Maximiliano surgiram outras instituições: a Reichskammer ou câmara do Império, o Hofrat ou conselho da Corte, a Hofkammer ou câmara da Corte, encarregada da administração da fazenda pública; finalmente, a chancelaria imperial ou Hofkanzlei”.[xliii]

No período sucessivo, a Europa toda, tendo como epicentro os antigos territórios do Sacro Império, testemunhou uma série de conflitos e guerras, nas quais o elemento dominante do passado (o conflito medieval, de base religiosa) se misturou, até perder a primazia, com os elementos constitutivos do futuro, as guerras entre Estados soberanos, a “nova guerra” anunciadora e precursora das unidades políticas modernas, nacionais. A religião e a Igreja, instituições dominantes na idade Média europeia, foram abaladas nos seus cimentos.

A subordinação ao clero de Roma tornava-se um anacronismo em relação às relações econômicas e sociais emergentes, abrindo passo para uma crise religiosa, dentro da qual surgiram novas relações políticas e sociais. A expropriação dos produtores independentes diretos recebeu impulso na Inglaterra no século XVI, com a reforma religiosa e o saque dos bens da Igreja Católica que a acompanhou. As propriedades da Igreja Romana constituíam o baluarte religioso das antigas relações de propriedade. Ao cair aquela, estas não poderiam mais se manter.

A ideia de religião se emancipava de seu suporte institucional medieval, a Igreja cristã: “As primeiras tentativas sistemáticas de produzir uma definição universal de religião foram feitas no século XVII, após a fragmentação da unidade e da autoridade da Igreja de Roma e as consequentes guerras religiosas que dividiram os principados europeus”.[xliv] A deterioração da unidade da Igreja, que ganharia força explosiva com as heresias cristãs e a Reforma protestante, foi paralela e complementar ao declínio do feudalismo: “A decadência motivou protestos e tentativas de correção. Os quatro séculos que precederam à Reforma não foram caracterizados apenas pela desagregação do poder papal e pelo aguçamento das pretensões pontifícias, mas também pelo surgimento de movimentos sectários que se destacaram da Igreja. O espírito sectário da Alta Idade Média havia encontrado um fator diversivo nas missões ou no movimento monástico; no século XII, o mesmo zelo reformista que conduzira à teocracia determinou os protestos pela mesquinharia de seus resultados…. A tentativa devia renovar-se por meio de elites de indivíduos comprometidos com um empenho pessoal, do que resultou uma proliferação de seitas na França meridional; o Vale do Reno e os Países Baixos foram percorridos por movimentos místicos, na Boêmia se difundia um mal-estar no qual a heresia se fundia com o sentimento nacional”.[xlv]

A transição de uma comunidade universal, baseada na religião, para comunidades particulares, com bases não (ou não principalmente) religiosas, tinha começado. As guerras de base ou motivação religiosa, porém, lhe abriram o caminho.

*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo). [https://amzn.to/3rIHgvP]

Notas

[i] Pierre Fougeyrollas. La Nation. Essor et déclin des sociétés modernes. Paris, Fayard, 1987.

[ii] Charles Diehl. La decadencia económica de Bizancio. In: Carlo M. Cipolla, J. H. Elliot et al. La Decadencia Eonómica de los Imperios, cit.

[iii] Alan Palmer. Declínio e Queda do império Otomano. Porto Alegre, Globo, 2013.

[iv] Fernand Braudel. Gramática das Civilizações. São Paulo, Martins Fontes, 1989. As revoltas sociais percorreram a história russa desde seus primórdios. A partir da segunda metade do século XVI e, sobretudo, na primeira metade do século seguinte, houve nas regiões ocidentais da antiga Rússia revoltas camponesas sistemáticas contra os proprietários e funcionários administrativos. Por volta de 1640-1650 rebentou por toda a Ucrânia e Bielorrússia uma revolta popular em larga escala contra as autoridades moscovitas. Em todas as cidades que se renderam, os governadores foram mortos ou expulsos e seus arquivos, onde se encontravam os documentos que continham os direitos dos proprietários sobre os camponeses, foram queimados.

[v] A ideia de Estado foi sucessivamente reformulada, até atingir uma nova acepção etimológica e política. No seu estudo sobre Maquiavel, Corrado Vivanti apontou que “a palavra Estado demorou em aparecer com um valor semântico concreto… Apareceu testemunhada precocemente a acepção territorial do termo; só no início do Quattrocento seu significado com frequência passou a estar ligado ao de ‘regimento’ [norma; estatuto, regulamento]”. A nova acepção se vinculava ao processo de urbanização, “o termo pode se ampliar à situação em que se encontra um só individuo ou uma linhagem que ocupa a cidade… A acepção ‘essência do regimento’ se ilustra num fragmento do Trattato de’ Governi de Bernardo Segni: ‘O Estado é uma ordenação que se dispõe nas cidades, mediante a qual devem se distribuir as magistraturas e dispor o partido que deve ser o dono da cidade’” (Corrado Vivanti. Maquiavel. Los tiempos de la política. Buenos Aires, Paidós, 2013).

[vi] Jean-Luc Chabot. Le Nationalisme. Paris, Presses Universitaires de France, 1986.

[vii] Perry Anderson. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo, Editora Unesp, 2016 [1974].

[viii] Charles Tilly. Coerción, Capital y los Estados Europeos. Madri, Alianza Universidad, 1992.

[ix] Marsílio de Pádua (1275-1342), teórico pioneiro do Estado moderno, quando estudante em Paris, observou o estado de corrupção do clero, tornando-se contrário ao poder temporal da Igreja Católica. Foi conselheiro do Imperador Luís IV do Sacro Império Romano-Germânico, que na época estava em conflito com o papa. A tese de Marsílio era de que a paz era a base indispensável do Estado e uma condição essencial às comunidades humanas: a necessidade do Estado não se originava em propósitos ético-religiosos, mas de natureza humana. Disso teriam surgido as diversas comunidades, da menor à maior e mais complexa. A ordem seria necessária às comunidades para garantir sua coexistência e o exercício de suas funções. Ele entendia que esse requisito possuiria características puramente humanas: na base da ordem estaria a vontade comum dos cidadãos, superior a qualquer outra vontade, que concederia ao governo o poder para impor à lei. O poder do Estado, assim, seria delegado e exercido em nome da vontade popular. A autoridade política não decorria de Deus ou do papa, mas do povo; Marsílio defendeu que os bispos fossem eleitos por assembleias eclesiais e que o poder do papa fosse subordinado aos Concílios. Foi um dos primeiros estudiosos a distinguir e separar a lei da moralidade, declarando que a primeira se relacionava com a vida civil e a segunda com a consciência, sendo considerado, portanto um precursor do Renascimento. Um novo conceito de Estado, independente da autoridade eclesiástica, foi a grande marca do pensamento de Marsílio.

[x] Raquel Kritsch. Soberania: a construção de um conceito. Estudos Avançados. Documentos, série política, nº 28, São Paulo, IEA-USP, junho 2001.

[xi] Fernand Braudel. La Dynamique du Capitalisme. Paris, Artaud, 1985.

[xii] Robert Brenner. Le radici agrarie del capitalismo europeo. In: T. H. Ashton e C. H. E. Philpin (eds.). Il Dibattito Brenner. Turim, Giulio Einaudi, 1989 [1976].

[xiii] Antony Black. El Pensamiento Político en Europa 1250-1450. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

[xiv] Victor Deodato da Silva. Os Impasses do Historicismo. São Paulo, Giordano, 1992.

[xv] Marcella Miranda e Ana Paula Megiani. Cultura Política e Artes de Governar na Época Moderna. Porto, Cravo, 2022.

[xvi] George Macaulay Trevelyan. History of England. Londres, Longman, 1956.

[xvii] Edmund King. The Anarchy of King Stephen’s Reign. Oxford, Clarendon Press, 1994; Graeme White. Restoration and Reform. Recovery from civil war in England. Nova York, Cambridge University Press, 2000.

[xviii] Courtenay Ilbert e Cecil Carr Parliament. Londres, Oxford University Press, 1956.

[xix] Alan Macfarlane. La revolución socioeconómica en Inglaterra y el origen del mundo moderno. In: Roy Porter e Mikulas Teich. La Revolución en la Historia. Barcelona, Crítica, 1990.

[xx] Faramundo, ou Pharamond, é considerado o primeiro rei dos francos salianos, ancestral dos merovíngios, embora ele seja uma figura mais lendária do que histórica. Ele foi sucedido por Clódio (386-450), rei semi-lendário desses povos de origem germânica, cujo sucessor foi Meroveu, de quem a dinastia herdou o nome. Os francos salianos eram um subgrupo dos antigos francos que originalmente vivia ao norte das fronteiras do Império Romano, na área costeira acima do Reno, no Norte dos atuais Países Baixos.

[xxi] Mireille Touzery. L’État Moderne naît des États Généraux. Historia Spécial nº 7, Paris, setembro-outubro 2012.

[xxii] José Roberto de Almeida Mello. Nos bastidores da Guerra dos Cem Anos. Estudos Históricos nº 13 e 14, Marília, Departamento de História, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1975.

[xxiii] Philippe Contamine. L’impôt permanent, une révolution. Historia Spécial nº 7, Paris, setembro-outubro 2012.

[xxiv] Karl Marx. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo, Boitempo, 2011 [1852].

[xxv] Eric J. Hobsbawm. Ecos da Marselhesa. Dois séculos reveem a Revolução Francesa. São Paulo, Companhia das Letras, 1996.

[xxvi] Alan Macfarlane. A Cultura do Capitalismo. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1989.

[xxvii] Reinhard Bendix. Estado Nacional e Cidadania. Buenos Aires, Amorrortu, 1974.

[xxviii] François Foronda. Avant le Contrat Social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval, XIIè – XVè siècles. Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.

[xxix] Marc Bolch. Les Rois Thaumaturges. Paris, Gallimard, 1983.

[xxx] Piero Pieri. Formazione e Sviluppo delle Grande Monarchie Europee. Milão, Marzoratti, 1964.

[xxxi] Jean-Louis Thireau. Introduction Historique au Droit. Paris, Flammarion, 2009.

[xxxii] Quentin Skinner. El Nacimiento del Estado. Buenos Aires, Gorla, 2003.

[xxxiii] Terezinha Oliveira. As origens medievais da sociedade burguesa. In: Ruy de Oliveira Andrade Filho (ed.). Relações de Poder, Educação e Cultura na Antiguidade e Idade Média. Santana de Parnaíba, Solís, 2005.

[xxxiv] Eugene F. Rice Jr. The Foundations of Early Modern Europe 1460-1559. Londres/Nova York, W. W. Norton & Co., 1970, assim como a citação precedente.

[xxxv] Jacques Le Goff. As Raízes Medievais da Europa. Petrópolis, Vozes, 2007.

[xxxvi] Lynn White. Raízes históricas da crise ecológica. A Terra é Redonda, São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

[xxxvii] Laurent Testot. Cataclysmes. Une histoire environnamentale de l’humanité. Paris, Payot, 2018.

[xxxviii] John H. Elliott. A Europe of composite monarchies. Past and Present nº 137, Londres, 1992.

[xxxix] Carl Von Clausewitz. Da Guerra. São Paulo, Martins Fontes, 1979 [1832].

[xl] Mario Fiorillo. Guerra e Direito. Texto apresentado no Simpósio “Guerra e História”, realizado no Departamento de História da USP, em setembro de 2010.

[xli] Quincy Wright. A Guerra. Rio de Janeiro, Bibliex, 1988.

[xlii] Os seis círculos imperiais eram divisões administrativas do Sacro Império Romano-Germânico para organizar a defesa comum e a coleta de impostos, e também como meio de representação na Dieta Imperial. Sua organização começou na Dieta de Worms de 1495, na tentativa de recuperar para o Império seu poder e esplendor da Alta Idade Média, e foram definidos em 1500 como parte da reforma imperial na Dieta de Augsburgo (George Donaldson. Germany: a Complete History. Nova York, Gotham, 1985).

[xliii] Jean Babelon. Carlos V. Barcelona, Vitae, 2003.

[xliv] Talal Asad. A construção da religião como categoria antropológica. Cadernos de Campo nº. 19, São Paulo, dezembro 2010.

[xlv] Roland H. Bainton. La Riforma Protestante. Turim, Giulio Einaudi, 1958.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA