Por ELEONORA ALBANO*

Reflexões sobre a colonialidade das Big Techs na sua relação com a ciência e o totalitarismo

Em textos e vídeos recentes, Slavoj ŽiŽek vem dando crescente atenção àquilo que chama de wired brain. O termo refere-se a implantes, desenvolvidos em conjunto pela neurociência e a bioengenharia, para reabilitar funções de tecidos cerebrais lesionados, emulando digitalmente os seus padrões de ativação. A tradução que parece mais plausível é “cérebro cabeado”, já que ‘conectado’ abrange conexões com e sem fio. De qualquer modo, a aplicação que interessa ao filósofo não é a médica, mas outra, recentemente proposta por startups do mercado de dispositivos inteligentes. Essas, como se poderia esperar, pertencem aos conglomerados das Big Techs.

Assim como já nos acena com casas e cidades inteligentes, esse mercado tentará em breve nos seduzir com estimuladores digitais da cognição e da inteligência. Ultimamente, os CEOs das empresas do ramo têm alegado progressos revolucionários em adequar o interfaceamento cérebro-máquina a esse fim. Segundo as suas declarações à imprensa,[i] os implantes desenvolvidos para fins médicos vêm sendo adaptados para ler mentes, acelerar o raciocínio e resolver problemas com o auxílio de algoritmos que buscam as informações pertinentes na internet e as processam com rapidez e eficiência inéditas.

ŽiŽek toma o valor nominal dessas alegações como pretexto para exercitar a sua imaginação de hegeliano e psicanalista sobre o que poderia ser uma consciência “absoluta” emergida da internet. Nesse sentido, faz uma advertência aos candidatos a participantes dessa hipotética mente coletiva “pós-humana” ou “quase divina” – já que onipresente e onipotente.A sua aposta é deque, ao fim e ao cabo,o sentimento de incompletude, inalienável aos humanos, fará um retorno sinistro, sob forma de uma completude opressora, a destituir os “pós-humanos” de privacidade e identidade.

Além disso, como pensador político marxista, o filósofo se preocupa, com razão, com os mecanismos de dominação e controle social subjacentes à nova tecnologia. Não obstante, o seu arrazoado a esse respeito cai presa das armadilhas dos marqueteiros. Primeiro, surpreendemo-nos com a afirmação de que o capitalismo de vigilância não passa de uma etapa intermediária em direção à distopia pós-humanista, já que será superado pela comunicação direta entre cérebros cabeados.

Mais inesperada ainda é a citação da fonte que, supostamente, embasa o argumento: “The gradual development of communication in the direction of adding additional layers of mediation – spoken word, writing, telegraph, phone, internet –is here cut short, and the prospect of a direct link bypassing these additional layers implies not just greater speed but also accuracy: when I think about something, for example, I won’t have to translate my thought into linguistic signs that brutally simplify meaning, my partner directly perceives what I think – or, to quote Musk, “If I were to communicate a concept to you, you would essentially engage in consensual telepathy. You wouldn’t need to verbalize unless you want to add a little flair to the conversation or something (…) but the conversation would be conceptual interaction on a level that’s difficult to conceive of right now.””[ii],[iii]

A futurologia de ŽiŽek tropeça e desmorona ao endossar acriticamente afirmações de cunho publicitário de um bilionário megalômano e cientificamente leigo. A adesão às toscas ideias de Musk revela desinformação não só sobre os mecanismos de controle do capitalismo de vigilância, mas também sobre o estado da arte da discussão filosófica e científica do papel dos conceitos na cognição e na comunicação humanas.

Abaixo veremos que o capitalismo de vigilância já tem expedientes suficientes para respaldar uma campanha de marketing de máquinas leitoras de mentes. Para tanto, precisamos entender que a manipulação e a modificação do comportamento já disponíveis são capazes de evocar, sem de fato emular, os super-heróis e anti-heróis telepatas da ficção contemporânea. Em seguida, veremos como os atuais cientistas da mente contribuem, deliberadamente ou não, para a fabricação desses factoides. Por fim, refletiremos sobre o andamento da colonização, generalizada e adiantada, da comunidade científica pelas Big Techs e sobre como esse horizonte futurista pode afetar a democracia no mundo e, em especial, nos países periféricos.

Astúcias dos “leitores” de mentes

Podemos começar indagando como agem os personagens clássicos dotados da capacidade de “adivinhar” intenções e motivos ocultos alheios sem recorrer a meios paranormais. Eles são, em geral, detetives, médiuns, vigaristas ou, simplesmente, pessoas interessadas em conhecer melhor o seu lugar numa trama de relações complexas e obscuras. A resposta óbvia é: procuram e rastreiam um número suficiente de pistas para levantar hipóteses e persegui-las em silêncio.

Assim agem também os algoritmos por trás daquilo que Shoshana Zuboff denominou Big Other,[iv] a saber: os mecanismos de extração, mercantilização e controle de dados digitais que nos passam despercebidos enquanto buscam novas formas de previsão e modificação do comportamento com potencial lucrativo. Assim, as formas tradicionais de personalização do marketing sofisticaram-se e evoluíram para aquilo que passou a ser chamado de perfilização do consumidor.

Trata-se de um conjunto de meios de cruzar dados de vários tipos a fim de produzir uma persona única para cada internauta. A localização e os cliques compõem, em geral, os registros geográficos e demográficos, essenciais a qualquer perfil; mas podem também alimentar alguns dos chamados registros ‘psicográficos’, tais como os traços de personalidade mais óbvios (p.ex., extroversão/introversão, adaptabilidade), interesses, valores, hábitos e estilo de vida. Esses meios criam a estrutura básica da persona e são suplementados por outros para individualizá-la.

Para tanto, o Big Other emprega amplamente as análises de voz e expressões faciais. Sabemos todos que câmeras e microfones fazem parte do cotidiano de todos os usuários de computadores, tablets, smartphones, etc. O que muitos não percebem é que tais aparelhos colhem informações para além das necessárias ao seu uso. Por exemplo, uma conversa doméstica sobre compras de supermercado ou aplicações financeiras faz surgir, em pouco tempo, ofertas desses produtos nos celulares ligados no entorno. É assim também com os nossos humores e emoções detectáveis na voz ou em expressões faciais, que são continuamente analisados e etiquetados para uso comercial oportuno.

Uma rica fonte de informações psicográficas é o setor do entretenimento. Os jogos digitais fornecem dados copiosos sobre hábitos, interesses e valores e estão evoluindo para se tornar cada vez mais imersivos e interoperáveis, isto é, capazes de incluir o consumidor – que assume o controle de personagens usados como avatares e interage com outros internautas igualmente equipados. Entretanto, têm um grave defeito para o Big Other: só arrebanham pessoas afeitas a esse tipo de diversão.

Não é surpresa que a solução esteja a caminho. Recentemente, as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada, implantadas em três dimensões visualizáveis por meio de óculos especiais, começaram a ser usadas para criar mundos digitais capazes de prover não só entretenimento, mas também negócios e relacionamentos. Trata-se do que tem sido chamado de “Metaverso”, com base num romance de ficção científica de Neal Stephenson, publicado em1992.[v]

Nessa obra, o Metaverso era um mundo virtual 3-D por meio do qual as pessoas escapavam de uma realidade distópica. Nele se vivia tudo o que não se podia viver no mundo real. Há, atualmente, uma corrida entre as Big Techs para viabilizar essa tecnologia e com ela constituir novos mercados. A propósito, foi ela que motivou a recente mudança de nome do Facebook.

O Metaverso promete ser uma janela para os mais recônditos desejos e fantasias dos internautas. Não há como escapar à sua utilização psicográfica. Uma vez imerso e em ação, um avatar está sob vigilância contínua. Com isso, a perfilização vai se ampliar e acabar por incluir informações sobre a psicologia dos indivíduos que nem eles próprios conhecem. De qualquer modo, não faltarão psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, terceirizados e precarizados,[vi] a serviço de empresas especializadas em etiquetar esse tipo de dado.

Assim, um suposto dispositivo de facilitação cognitiva não vai precisar de fato ler a mente do cliente para ajudá-lo a superar dificuldades na resolução de um problema. Ao invés disso, pode observar os seus ensaios e erros até detectar a pergunta, para, em seguida, repassá-la a algoritmos inteligentes que buscarão a resposta. Essa, uma vez encontrada, será induzida ao interessado via técnicas de sugestionamento customizadas com base no seu perfil – onde constarão informações sobre os seus medos, angústias, frustrações, motivações e conduta em situações similares.

Confusões conceituais e fabricação de factoides científicos

Ainda que os implantes cerebrais dedicados à facilitação cognitiva sejam uma mera jogada de marketing, a criação de uma clientela disposta a experimentá-los é de interesse não só para o capitalismo de vigilância, mas também para boa parte da comunidade científica da neurociência e disciplinas afins. É que os cientistas que trabalham nas empresas desenvolvedoras do produto acreditam de fato na possibilidade de máquinas leitoras de mentes e estão mobilizados – e financiados – para montar gigantescas bases de dados de imageamento cerebral, de óbvio interesse para todo o campo.

Trata-se de jovens de uma geração já formada por professores cujo pensamento crítico foi constrangido e obscurecido pela crescente penetração do mercado na academia nas últimas décadas. Como demonstrei em outro texto,[vii] o cientificismo da burocracia de avaliação acadêmica contamina a própria produção científica. Assim, a noção de cientificidade desprende-se dos seus alicerces históricos para se restringir ao uso de métodos de alta tecnologia. Daí decorre que uma pesquisa é tanto mais científica quanto maiores são a sua base de dados e o seu arsenal de recursos computacionais.

Em consequência, as empresas que coletam e comercializam big data assumem a “missão” de “servir” à comunidade científica – enquanto, na verdade, a tomam como refém. No caso do estudo da mente, esse cartel promoveu a entronização da neurociência como detentora da verdade última, em detrimento das demais disciplinas[viii] e até dos setores não alinhados da própria neurociência. Tal hierarquização baseia-se na crença, hoje largamente disseminada, de que as imagens obtidas por métodos de escaneamento cerebral, tais como a ressonância magnética e a tomografia por emissão de pósitrons, são representações diretas do pensamento.

Essa crença, comum entre os próprios pesquisadores do campo, dá lugar a extrapolações leigas como a de Musk– inadvertidamente endossada por ŽiŽek. A ideia é de que tais imagens correspondem a conceitos, os quais podem, com vantagem, substituir a linguagem natural na comunicação. Trata-se, com efeito, de uma versão leiga – e organicista – de uma teoria filosófica tradicional da mente que atribui ao pensamento uma linguagem própria, que não se confunde com a linguagem natural, embora compartilhe com ela algumas propriedades.

Foram justamente essas propriedades que motivaram o filósofo Jerry Fodor[ix] a reavivar a concepção medieval da linguagem do pensamento[x] para lhe conferir uma feição mais enxuta, menos calcada nas línguas naturais e, sobretudo, consistente com os achados da linguística e da lógica contemporâneas. Para tanto, postulou que o pensamento consiste num sistema representacional abstrato semelhante à linguagem natural pelo caráter composicional da sua sintaxe e semântica, mas diferente dela por não tolerar ambiguidades.

Por “composicional” entende-se a propriedade de formar expressões cujos componentes podem se ordenar ou hierarquizar diferentemente. Por exemplo, em português, ‘Ele ouviu a burocrata impaciente’ é uma frase ambígua. Porém, na linguagem do pensamento de Fodor, desdobra-se necessariamente em duas proposições mentais distintas, nas quais o predicado ‘impaciente’ aparece em componentes distintamente hierarquizados, a saber: [Ele [ouviu [a burocrata impaciente]]] e [Ele [ouviu [a burocrata]] impaciente]]]. A primeira atribuía impaciência a ‘a burocrata’, objeto do verbo ‘ouvir’, enquanto a segunda atribui-a a ‘ele’, sujeito do mesmo verbo.

Outra diferença com relação à linguagem natural é a presença de primitivos semânticos irredutíveis. Assim, os conceitos correspondentes a operadores lógicos tais como ‘existe’, ‘se’, ‘então’, ‘somente’, etc. prescindem de outros conceitos para interpretá-los. Como integram, supostamente, o cabedal semântico inato humano, são imediatamente compreendidos quando encontrados pela primeira vez. É necessário apenas aprender as palavras que os materializam na língua ambiente.

Não é preciso concordar com o inatismo de Fodor para compreender que a sua teoria aborda aspectos extremamente abstratos do pensamento humano, que dificilmente poderiam se coadunar com correlatos neurais fixos. A genética já demonstrou que não há vínculo necessário entre determinação genética e realização anátomo-fisiológica. As estruturas orgânicas ou comportamentais geneticamente determinadas formam-se a partir de muitos genes e guardam uma boa margem de plasticidade adaptativa. Portanto, a redução do mental ao biológico praticada pelos pensadores inatistas do passado e do presente nada tem a ver com a confusão, praticada por muitos neurocientistas atuais, entre os fenômenos mentais e os seus correlatos neurofisiológicos.

Assim, é desnecessário entrar aqui no mérito da teoria contemporânea da linguagem do pensamento, ainda bastante prestigiada na ciência cognitiva, apesar de já ter recebido duras críticas de estudiosos das bases sociais da mente, tanto na filosofia como nas ciências cognitivas. O que interessa à presente discussão é o seu prestígio, indevidamente apropriado pela sua versão apócrifa high tech circulada pela neurociência empresarial.

Esse prestígio decorre justamente do esmorecimento das discussões de mérito na outrora inflamada controvérsia entre a posição cognitivista clássica e o conexionismo. A discussão, candente ao final do século passado, arrefeceu quando se tornou banal as redes conexionistas resolverem as relações descontínuas entre constituintes sintáticos e/ou semânticos – como a que liga ‘ele’ a ‘impaciente’ numa das leituras do exemplo acima.

As soluções não fazem uso de algoritmos específicos para destrinchar descontinuidades. Valem-se de corpora em que construções semelhantes estão devidamente anotadas e do mecanismo computacional genérico conhecido como “força bruta”, isto é, a busca exaustiva da melhor correspondência possível.

Com o aumento exponencial da memória e da capacidade de processamento dos computadores, a força bruta impôs-se como método de solução de problemas na computação do século XXI. Atropelou, assim, as discussões de princípio entre cientistas cognitivos clássicos e conexionistas, que aos poucos estagnaram. Os clássicos, do alto das suas cátedras em Universidades prestigiosas tais como MIT e Stanford, aproveitaram o ensejo para atribuir o ônus da prova aos conexionistas.

Essa controvérsia pouco importa aos neurocientistas empresariais, em geral ateóricos. Menos lhes importa ainda que a concepção clássica da linguagem do pensamento, ainda que inatista, não seja organicista, e, portanto, não sirva de fato para respaldar o seu projeto de montar um dicionário universal de conceitos materializados por padrões recorrentes de ativação neural.

O que, de fato, adotam dessa visão é a simples afirmação de que o pensamento consiste em representações mentais que vão além da linguagem natural. Apropriando-se dela, assim como do prestígio dos seus defensores, fabricam o factoide de que, em breve, poderemos prescindir das línguas naturais e mergulhar numa comunhão como a da língua única original do mito bíblico de Babel.

Outro grupo de acadêmicos respeitados cujo trabalho é evocado e manipulado na fabricação desse factoide são os neurocientistas e engenheiros biomédicos que desenvolvem implantes para tentar restaurar funções cerebrais danificadas. Os seus sucessos tendem a ser alardeados pela imprensa, na medida em que dão esperança a milhões de vítimas de lesões cerebrais. Eis aí um filão fértil e irresistível para a imaginação dos marqueteiros das empresas dedicadas a decodificar e catalogar o “vocabulário” da ativação cerebral.

A esse respeito, cabe atentar para a opinião de especialistas das áreas da biologia e medicina evolutivas sobre a possibilidade de obter cérebros “incrementados”, seja via interfaceamento com máquinas, seja via uso de estimuladores farmacológicos, os chamados nootrópicos.

Veja-se, por exemplo, esta avaliação do estado da arte no campo por pesquisadores de centros de excelência da Suíça e da Austrália: “Therefore, this article proposes that brain-machine interfacing and nootropics are not going to produce “augmented” brains because we do not understand enough about how evolutionary pressures have informed the neural networks which support human cognitive faculties.”[xi],[xii]

A conclusão dos autores é categórica quanto à implausibilidade de dispositivos de facilitação cognitiva como os anunciados pelas startups das Big Techs: “We do not have yet a theory correctly approximating physical substrate of higher cognitive processes. Brain did not evolve by adding defined units for more complex functions, it improve dits performance by physiological modulation enabled by biochemical alterations of neuro active substances. Therefore, the belief that brain-machine interfaces offer a viable method for augmenting cognitive processes lacks scientific credibility.”[xiii]

Recentemente, alguns pesquisadores do MIT (Bernal et al., 2021)[xiv] se pronunciaram sobre os riscos à saúde e as armadilhas éticas subjacentes às interfaces cérebro-máquina e propuseram que o campo aderisse coletivamente ao software de código aberto como estratégia de democratização do seu conteúdo.

Não obstante, os marqueteiros das empresas envolvidas apostam na mistificação. Se, por um lado, é fácil desmascará-los perante um público de cientistas e intelectuais, por outro, os efeitos das suas campanhas sobre o grande público são extremamente difíceis de avaliar. É preocupante, além disso, que, mesmo entre os cientistas, o seu poder de persuasão esteja aumentando, como veremos abaixo.

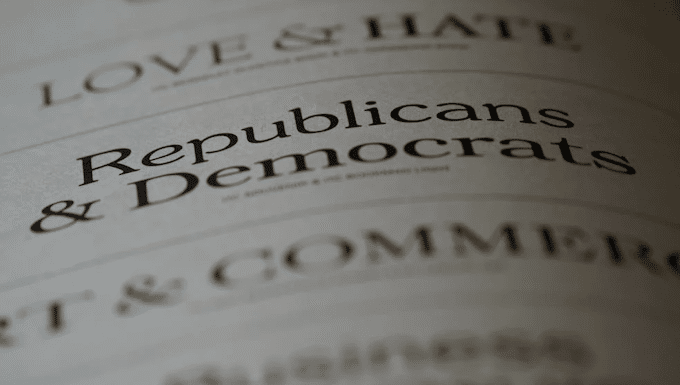

O que o poder colonial do Big Other pode oferecer ao Big Brother?

Fatos antes inimagináveis, tais como os resultados do referendo do Brexit e das eleições presidenciais de 2016 nos EUA e de 2018 no Brasil, indicam claramente que as leis, nacionais ou internacionais, que regulam o tráfego da informação na internet não coíbem eficazmente a manipulação da opinião pública pela disseminação de factoides. É que o universo digital se tornou um poder paralelo supranacional, atuando diretamente junto aos cidadãos e criando novas formas de colonialidade ainda mais sub-reptícias que aquelas apontadas por Quijano[xv] na sua esclarecedora análise da globalização.

A maioria desses caminhos invisíveis da domesticação do consumidor pelo mercado vieram à luz no livro seminal de Zuboff.[xvi] Não obstante, o fenômeno é vasto, multifacetado e afeta diferentemente os quadros de diferentes profissões. A esse respeito, uma das comunidades menos conhecidas é a dos cientistas, especialmente os jovens recém-formados ou em formação. É oportuno, portanto, começar a atentar para os indícios das manobras, silenciosas e apenas vagamente discerníveis, das Big Techs para colonizar a comunidade científica do futuro.

Antes, porém, é preciso lembrar que essas empresas praticam expressamente a precarização e a terceirização. Com a retração do mercado de trabalho acadêmico, devido às pressões do neoliberalismo sobre as Universidades, muitos jovens cientistas trabalham para as Big Techs direta ou indiretamente. Entretanto, a forte competição entre pares leva a maioria deles a se fechar na sua especialidade e se alienar das questões trabalhistas. Haja vista as dificuldades enfrentadas pelo grupo de funcionários do Google que fundou o sindicato Alphabet Workers Union – o qual, sintomaticamente, ainda conta com uma taxa de adesão surpreendentemente baixa.

Tanto quanto eu saiba, há dois indícios suficientemente claros de que as Big Techs pretendem colonizar o número máximo possível de cientistas. O primeiro, apesar de óbvio, faz-se invisível por força da acelerada naturalização das práticas invasivas da internet. No mundo inteiro, universidades e centros de pesquisa estão migrando, cada vez mais, para as plataformas da Apple, da Google e da Microsoft, a fim de abrigar a sua correspondência e os seus arquivos de dados administrativos e acadêmico-científicos. Esses serviços, oferecidos gratuitamente de início, foram encarados como uma solução para a dificuldade financeira e operacional de montar uma plataforma própria. Dadas as restrições orçamentárias, sequer houve reação quando passaram a ser cobrados. A cobrança foi aceita naturalmente, já que onerava menos que qualquer investimento em autonomia.

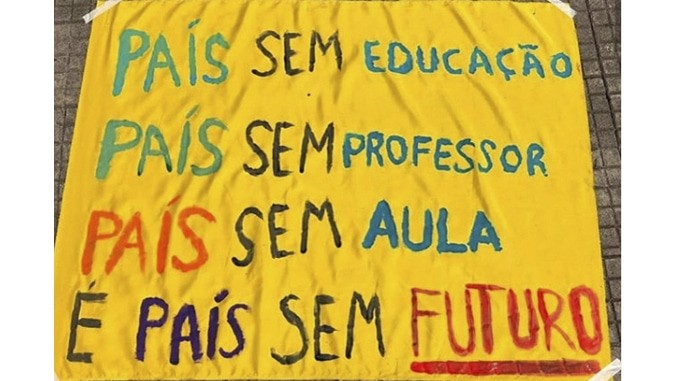

Logo que essas medidas foram anunciadas, alguns docentes e alunos organizaram protestos, em universidades de todo o mundo, para alertar a sociedade dos riscos envolvidos, a saber: censura, vigilância ideológica, espionagem de resultados científicos, etc. Mas a adesão foi tão baixa que o movimento logo arrefeceu. Até hoje, alguns movimentos isolados ainda irrompem ocasionalmente – por exemplo, o dos alunos de Stanford contra o software de encomenda que policiava o uso de cola nos exames online durante a pandemia. Nenhum deles, no entanto, abalou a hegemonia das Big Techs nos campi.

O outro indício da expansão da colonialidade dessas empresas são as suas iniciativas educacionais independentes. Não contentes de assumirem a gestão dos dados de Universidades mundo afora, elas estão criando as suas próprias escolas e institutos de pesquisa – uma tendência que poderia até, em princípio, ser positiva. Entretanto, a falta de transparência da maioria desses projetos desperta estranheza e desconfiança.

Basta, a propósito, lembrar um caso em que a mistificação está claríssima. Trata-se de um empreendimento, inicialmente sem fins lucrativos, denominado Singularity Education Group, que oferece a executivos programas educacionais, incubadora de empresas e serviço de consultoria em inovação. Responde também por um site, denominado Singularity Hub, destinado a noticiar os supostos saltos da ciência e da tecnologia que estariam mudando a saúde, a mente e a sociedade humanas. Dentre os seus parceiros fundadores, encontram-se o Google, a Nokia e o LinkedIn.

Embora a marca ostente o nome de Singularity University, não é uma universidade credenciada e não oferece titulação acadêmica. As polêmicas que a envolvem, desde a sua fundação em 2008, incluem acusações de peculato, discriminação e assédio sexual. Em 2012, como era de esperar, o seu registro foi atualizado para incluir os fins lucrativos.

É de estranhar que a referência à singularidade se baseie no uso equivocado do termo pelo futurólogo Ray Kurzweil, um dos seus fundadores, que o define como uma radical convergência dos processos orgânicos e cibernéticos, culminando na sua fusão. Na sua opinião, contrária à da maioria dos cientistas do campo, a emergência de ciborgues reais está próxima, graças à fusão da inteligência natural com a inteligência artificial.

O curioso é que esse termo foi cunhado por analogia a um fenômeno físico, denominado singularidade gravitacional. Trata-se, grosso modo, de um ponto do espaço-tempo no qual a massa, a densidade associada e a curvatura do espaço-tempo de um corpo são infinitas. É algo que os físicos presumem ocorrer num ponto central dos buracos negros no qual toda a massa se concentraria.

A intenção da analogia é acenar com a possibilidade da existência de um ponto em que as leis biológicas não mais se aplicam, da mesma forma que as leis do universo newtoniano/einsteiniano não mais se aplicam na singularidade gravitacional. Acontece que há evidência científica para sustentar a hipótese da singularidade na física, o que absolutamente não ocorre com a sua alegada versão biológica. O termo está sendo largamente usado pela neurociência empresarial e foi até adotado por ŽiŽek, sob a influência de Musk, no texto acima citado. Eis uma clara evidência da mistificação.

Finalmente, o conjunto dos fatos expostos nos permitirá discutir a principal preocupação do filósofo, a saber: o risco de a tecnologia em questão abrir caminho ao totalitarismo. Para tanto, será preciso recapitular a pergunta-título desta seção: O que o poder colonial do Big Other pode oferecer ao Big Brother?

Em contraposição a ŽiŽek, creio que o grande negócio que o Big Other pode oferecer ao Big Brother é apenas a ilusão de leitura da mente já oferecida aos internautas. E, assim como esses ficarão satisfeitos com os atalhos cognitivos obtidos, os Big Brothers empresariais ou governamentais ficarão satisfeitos com eficácia dos meios de controle dos perfis de internet disponibilizados. Afinal, o capitalismo de vigilância já tem muitas ferramentas eficazes para prever e modificar o comportamento dos usuários. E, em breve, adquirirá outras, ainda mais poderosas, graças ao avanço da corrida pelo Metaverso.

Essa clientela pode incluir desde escolas que desejem contratar bedéis eletrônicos para controlar os seus alunos até governos totalitários que desejem espionar os seus cidadãos, passando por empresas que desejem controlar a produtividade dos seus funcionários.

Note-se, a propósito, que a mistificação que espalha o ufanismo cientificista entre cientistas precarizados não afetará o progresso da ciência nas universidades e centros de pesquisa de elite – que estão a salvo da mercantilização. Neles, a pesquisa de risco continuará a ser fomentada, as teorias científicas continuarão a passar por rigoroso escrutínio crítico e a inovação continuará a ocorrer por saltos. Já o custo social dessa produção superconcentrada da ciência de ponta será agravar ainda mais o atual retrocesso na distribuição do trabalho, da riqueza e do acesso à educação de qualidade no mundo.

Em conclusão, o exposto sugere que um país avassalado como o Brasil de hoje tem boas razões para se preocupar com as ferramentas de espionagem disfarçadas sob redes sociais imersivas que se apresentem como úteis e/ou divertidas. A colonialidade dos países ricos é hoje inteiramente tributária da colonialidade das Big Techs. Elas não só disseminam o soft power das potências coloniais, mas também fazem boa parte do serviço sujo do imperialismo.

Portanto, não nos iludamos de que a pressão da opinião pública possa levar as democracias ocidentais a tomar medidas contra a comercialização de perfis de internautas – ou, ainda, que possa levar as Big Techs a adotar um código de ética universal.

Ao contrário, a ética dos gigantes da tecnologia, assim como a dos seus governos, continuará tendo, como sempre teve, dois pesos e duas medidas. Para eles, espionagem e controle de cidadãos são práticas abomináveis comuns na Rússia e na China; no Ocidente, a monitoração de internautas é apenas um meio de bem servi-los e fomentar os negócios no seu entorno.

Nesse contexto, os ataques à ciência, à cultura e à tecnologia brasileiras pela redução dos orçamentos das agências de fomento e das Universidades e institutos de pesquisa públicos parecem ser, sobretudo, ataques teleguiados à nossa soberania. Sem uma ciência e uma tecnologia fortes, capazes de construir uma reserva estratégica de conhecimento e conquistar autonomia na criação, gestão e utilização de plataformas digitais, estaremos fadados a um papel que já parecia superado há cerca de uma década: produzir alimentos em massa e reproduzir ad nauseam os produtos industriais das multinacionais que aqui se vêm instalando à medida que as nossas estatais são privatizadas.

*Eleonora Albano é professora titular de fonética e fonologia do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Autora, entre outros livros, de O gesto audível: fonologia como pragmática (Cortez).

Notas

[i] MARKOFF, J. Elon Musk’s Neuralink Wants ‘Sewing Machine-Like’ Robots to Wire Brains to the Internet. The New York Times, July 16, 2019.https://www.nytimes.com/2019/07/16/technology/neuralink-elon-musk.html

[ii] ŽIŽEK, S.The Apocalypse of a Wired Brain. Critical Inquiry, 46, Summer 2020, 747-763.

[iii] “O desenvolvimento gradual da comunicação, no sentido de adicionar camadas adicionais de mediação – palavra falada, escrita, telégrafo, telefone, internet –, é interrompido aqui, e o prospecto de uma ligação direta vir a contornar essas camadas adicionais implica não só maior velocidade, mas também maior precisão: p. ex., quando penso em algo, não preciso traduzir esse pensamento em signos linguísticos que simplificam o significado brutalmente; meu parceiro percebe diretamente o que penso – ou, para citar Musk, “Se eu lhe comunicasse um conceito, você se engajaria, sobretudo, numatelepatia consensual. Sequer precisaria verbalizar, a menos que quisesse adicionar um pouco de tempero à conversa, ou algo assim… mas a conversa seria uma interação conceitual num nível difícil de conceber agora.””

[iv] ZUBOFF, S. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of Information Technology, 30, 75–89, 2015.

[v] STEPHENSON, N. Snow Crash. Bantam Books, 1992.

[vi] ALBANO, E. Sobre o modelo de universidade. Neste site, em 20/07/21:

[vii] ALBANO, E. O cerco do mercado ao pensamento crítico. Neste site em 02/11/2021:

https://aterraeredonda.com.br/o-cerco-do-mercado-ao-pensamento-critico/

[viii] FUMAGALLI, R. Against neuroscience imperialism. In: MÄKI, U., WALSH, A., FERNÁNDEZ PINTO, M. (org.) Scientific imperialism: Exploring the boundaries of interdisciplinarity. Nova Iorque: Routledge, 2018, pp. 205-223.

[ix] FODOR, J. The language of thought. New York: Thomas Y. Crowell, 1975.

[x] A noção de linguagem do pensamento aparece em Agostinho e Tomás de Aquino, entre outros.

[xi] SANIOTIS, A.; HENNEBERG, M.; KUMARATILAKE, J.; GRANTHAM, J. P. “Messing with the mind”: evolutionary challenges to human brain augmentation. Frontiers in Systems Neuroscience, setembro, v. 8, artigo 152, 2014.

[xii] “Portanto, este artigo propõe que a interface cérebro-máquina e os nootrópicos não vão produzir cérebros “incrementados” porque não entendemos o suficiente sobre como as pressões evolutivas informaram as redes neurais que sustentam as faculdades cognitivas humanas.”

[xiii] “Ainda não temos uma teoria que aproxime corretamente o substrato físico dos processos cognitivos superiores. O cérebro não evoluiu adicionando unidades definidas para funções mais complexas, ele melhorou seu desempenho pela modulação fisiológica possibilitada por alterações bioquímicas de substâncias neuroativas. Portanto, a crença de que as interfaces cérebro-máquina oferecem um método viável para incrementar os processos cognitivos carece de credibilidade científica.”

[xiv] BERNAL, G.; MONTGOMERY, S.; MAES, P. Brain-Computer Interfaces, Open-Source, and Democratizing the Future of Augmented Consciousness. Frontiers in Computer Science, 14 April 2021.

[xv] QUIJANO, A. 2000. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. Nepantla, v. 1 (3): 533-580.

[xvi] ZUBOFF, S. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. Nova York: Public Affairs, 2019.