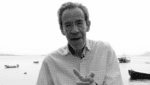

Por JOÃO PAULO AYUB FONSECA*

Ser pai no Brasil contemporâneo tem a ver com o desafio de salvar o desejo dos filhos ajudando-os a suportar ao seu redor um limite quase insuportável

Há alguns dias recebi de um amigo uma pergunta um tanto curiosa que me fez pensar: “Como é ser pai para você?” Pego de surpresa, não soube muito bem o que dizer… e agora penso em como poderia narrar através da palavra escrita a experiência de ser pai no nosso país. De partida, é preciso dizer que uma parte importante desta experiência me atravessa e me toma a palavra. Algo da ordem das condições sociais e culturais implicadas no papel do pai compõem com o lugar de onde falo.

Ao narrar minha experiência, outras experiências que me constituíram também se fazem presentes: através da minha fala ouço as vozes do meu pai, avôs, os pais dos avôs… Como em todo relato de si mesmo, a desnaturalização do lugar a partir do qual se fala não garante por si só neutralidade e domínio sobre os determinantes normativos que nos constitui. Digo isso porque a minha experiência subjetiva de ser pai é marcada em vários níveis, em termos afetivos, culturais, históricos e sociais.

Para mim, ser pai não se trata de qualquer experiência, mas daquelas que de tão intensas provocam uma descontinuidade na vida, um antes e depois irreversíveis. As experiências de descontinuidade, assim como a morte e o nascimento em vida, nos colocam diante do desafio de tentar costurar, em palavras, os fios soltos de um corte que se deu num tempo impreciso, inexato. Ao mesmo tempo interrupção e recomeço no tecido da vida, vejo-me às voltas com um enigma. E se em alguma medida me perco em tais divagações, é que estou aqui também com o inescrutável da palavra: pai.

A paternidade admite uma temporalidade bastante singular. Ela começa com um nome apenas, pai, e uma articulação profundamente hesitante – ainda que muitos saibam muito bem disfarçar esse momento –, “sou o pai”. Um tempo retardatário, que segue na frente embora sabendo de sua inevitável defasagem. “Eles nasceram (a mãe e o bebê) e eu ainda estou aqui para nascer.” Acontece que uma hora o nascimento vem e aí a palavra ganha opacidade, novas camadas e outras formas de se dizer: “papá”, “papai”… Um estranho acontecimento: ser dito e fundado pelo outro que primeiro nomeamos ao nascer. Ainda que ele o diga de modo muito rudimentar, pois o dizer, antes da palavra, tem apenas a forma expressiva de um olhar atento e curioso, nos faz lembrar e reviver a grande passagem pelo limiar do nascimento.

Assim que ele chegou ao mundo, criando mundos, atravessamos juntos e inauguramos o instante da minha própria morte e renascimento. Não serei mais quem fui depois de ser pai, algo em mim deixou de existir. A letra “p” que sai da boca da criança endereçada ao pai que sou provoca em mim a relembrança de um traço impossível de se dizer, mas que não cessa de tentar se escrever. No Grande sertão de Guimarães Rosa, o jagunço Riobaldo diz: “Um menino nasceu. O mundo tornou a começar”. Como escrever o instante de um começo tendo sido por ele inaugurado?

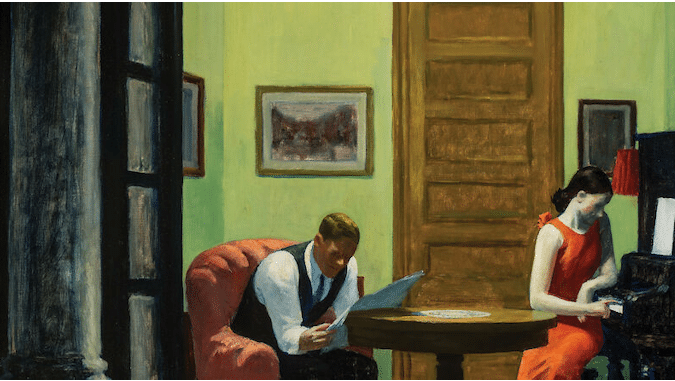

A partir de uma perspectiva psicanalítica, tento escrever sobre essa temporalidade que nos constitui bem devagar, grão em grão de tempo, mas também sobre a natureza do desejo e do obstáculo presentes no mais fundo da experiência que constitui pai e filho. O pai, na forma e função de um “não/nome-do-pai”, segundo Jacques Lacan, participa de modo fundamental da articulação entre o desejo e o obstáculo (lei) na vida psíquica do filho. O pai-obstáculo, paradoxalmente, funda um campo de possibilidades para o filho na mesma medida em que se torna algo como “uma pedra no meio do caminho”… um “intruso” que aparece no interior da relação mãe e filho, convidando-o a um outro modo de ser, de existir, mediado pela palavra. Acontece que – e aqui, mais que tudo, devo tentar dizer a partir da minha própria experiência de ser pai – o nascimento de um filho (re)inaugura a articulação entre o desejo e o obstáculo também na vida psíquica do pai. O mundo do pai é reinventado no instante exato em que ele é posto a ocupar o papel de obstáculo na vida do filho.

O filho ensina o pai na difícil tarefa que consiste em reaprender a desejar. Assim como se dá com o filho, o pai também se vê diante da abertura de um campo de possíveis e impossíveis vitais. Não há mais o que havia antes, e esse encontro não cessa de provocar a imprecisa travessia do desejo. Numa brincadeira de descer e subir escadas, meu filho me impede de retirar o obstáculo colocado por ele no meio do caminho: sabedor da minha presença-potência-obstáculo, ele me pede para não atrapalhar sua busca que consiste no prazer de superar os obstáculos que ele mesmo criou para a realização do desejo de descer e subir as escadas. Nesse momento, me vejo consentir e respeitar o seu desejo preservando o obstáculo. Noutras palavras, vejo-me sair de cena a fim de salvar o seu desejo de brincar.

Sem obstáculos, o “desejo absoluto” seria um outro nome para o “obstáculo absoluto”. O desejo sem limites é uma fusão ou um incesto e, portanto, a morte do desejo. Meu filho me ensina e me lembra do desejo de brincar. Estranhamente, ele me ensina a salvar o meu desejo preservando os meus próprios obstáculos: saber ultrapassá-los e desviar o caminho, reinventando novas trilhas, não implica destruí-los. E quando é preciso salvá-lo de seu desejo infantil onipotente, quando é preciso intervir na brincadeira da escada mais alta para evitar uma queda além da conta (intolerável), ele me ensina, sem saber, a medida muito sutil na qual a construção imprecisa de um obstáculo pode acabar aniquilando o desejo. O intolerável, a queda que pode machucar seriamente, pode matar o desejo de continuar brincando. Nesse sentido, diz Adam Phillips em Monogamia: “pode-se reconhecer um obstáculo – o que pode significar construir algo como um obstáculo – apenas quando ele pode ser tolerado. Só poderemos compreender nossas fantasias de continuidade se conhecermos aquilo que consideramos um obstáculo”.

Christopher Bollas, em Hysteria, é também bastante sensível à importância do obstáculo representado pelo pai na economia do desejo infantil: “Sem dúvida, o pai-obstáculo mostra-se vital à negociação da criança com todas as dificuldades futuras, e meninos e meninas buscam o conflito com esta outra figura não desejada, inconscientemente sabendo que, assim o fazendo, estarão a serviço de seus próprios futuros”. Bollas se refere aqui ao importante processo de integração psíquica da ordem simbólica. Ao mesmo tempo em que impõe limites, esse modo de ordenação da vida resulta na instauração de novas possibilidades de vida. Um modo de ser e de se relacionar que é também circuito do desejo. O encontro com aquele que habita esse lugar, o pai-obstáculo, não se dá de um modo tranquilo, mas, quando acontece nos termos de uma relação em que o pai não se torna intolerável, há mundo por vir.

Nesse instante, tendo em vista que o futuro depende deste jogo em que o desejo deve reconhecer e sobreviver aos obstáculos, penso o que ensinar ao meu filho que nasceu em dezembro de 2018, momento preciso em que o país acabava de mergulhar em mais uma de suas perigosas aventuras políticas. A presença esmagadora do obstáculo-absoluto não deixa espaço ao desejo. O conceito de trauma, central para a psicanálise contemporânea, deve dar conta não tanto daquela dinâmica em que os obstáculos são construídos com o objetivo de balizar e disparar o desejo. Aqui, estamos diante de uma força desestruturante onde o desejo não pode jamais comparecer. A questão que me foi lançada, “Como é ser pai para você?”, deve necessariamente responder ao enfrentamento do estado social intolerável que vivemos. Porque o pai deve cuidar do desejo dos filhos.

Por tudo isso, ser pai no Brasil contemporâneo tem a ver com o desafio de salvar o desejo dos filhos ajudando-os a suportar ao seu redor um limite quase insuportável. Estamos em pandemia e as mortes se multiplicam a cada dia. Me pego cantando com o Milton Nascimento: “Pai, afasta de mim esse cale-se, pai, afasta de mim esse cale-se!”. Penso que os corpos daqueles que adoeceram e morreram de Brasil nos últimos meses não nos deixam esquecer o horror que enfrentamos. O grito mudo nas ruas, casas e hospitais é a marca intolerável de um tempo traumático.

O pai nunca deve esquecer que a palavra endereçada ao filho é também portadora das muitas cicatrizes e feridas abertas no curso de uma vida. Tanto os obstáculos ultrapassados, transgredidos, feitos e refeitos, quanto aqueles que não puderam vir a ser reconhecidos – traumas que deixaram sombras na alma como rastros do intolerável – insinuam-se nos modos desajeitados do pai. Um olhar que vez ou outra se perde no horizonte, a palavra que às vezes custa a sair, um receio das coisas pequenas. Nesse estado de espírito, sem querer, ele estranha e não entende a brincadeira da criança. Na hora de sair para passear na rua meu filho diz com uma alegria imensa: “papai quer comigo, papai quer comigo”. Entendo que ele gostaria de dizer “papai quer ir comigo”. Mas talvez não…

Esse obstáculo que a língua me impõe a ponto de enxergar uma lacuna na frase do meu filho, obrigando-o passar pelo labirinto da linguagem, é algo que ele, a seu modo, sabe muito bem contornar. E então, a despeito do meu riso e estranhamento, ele continua dizendo: “papai quer comigo, papai quer comigo”. Percebo agora que esse querer, apenas querer, na forma de um convite a se deixar ir e seguir em busca de novos desejos e obstáculos no caminho, só ele pode me ensinar.

*João Paulo Ayub Fonseca é psicanalista e doutor em ciências sociais pela Unicamp. Autor de Introdução à analítica do poder de Michel Foucault (Intermeios).

⇒O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.⇐

Clique aqui e veja como.