Por FERNÃO PESSOA RAMOS*

As faces fundamentalista-religiosa e miliciana-policial do bolsonarismo, articuladas por meio de redes digitais, é sustentada por uma camada administrativa burocrática que absorve o estamento militar

P/ R.Fausto

1.

Modalidades de produção que trazem morte e trabalho em proximidade, demandam formações políticas autoritárias e constelam-senos intervalos de um espectro ideológico ligado ao totalitarismo. Formas de reprodução de capital incorporam um diferencial qualitativo ao se aproximarem da morte: se transformam numa espécie de metafísica do presente na incorporação de valor na mercadoria. O tempo sai dos eixos – como dizia Gilles Deleuze sobre o pensamento de certa imagem fílmica – e a dialética acaba vergada.

O fundamento de qualidade da morte faz a diferença com todo seu peso, pois o valor não consegue evoluir quantitativamente até este ponto, como em outras formas de incremento da mais-valia. A morte, com sua matéria dura, traz algo de uma dimensão que se mede em substância ontológica, que se abre num quiasma que encarna o ser, espécie de ‘ritornelo’, encontro mundano, que respira no abismo do retorno. A incorporação do trabalho para a morte, ou a da morte como trabalho, não mais se locomove no eixo do universal abstrato, mas situa-se, de modo diferencial, numa negação absoluta na qual a força de trabalho não só se anula pela supressão na realização, mas se arranca em seu exercício quando efetua.

A morte em seu aspecto absoluto pode ser pensada em negação da individualidade, mas nem sempre pelo terror. Nela, a perda da experiência do vivido como subjetividade resta cindida no próprio início. Não tem resgate na experiência. Epicuro, citado em lápides romanas, sobre este absoluto afirmava non fui, fui, non-sum, non-curo (“não fui, fui, não sou – não me importo”),como receita para lidar com a morte pregando,na fresta,o não se preocupar com ela, pela impossibilidade de a vivermos: ‘quando estamos ela se ausenta e quando ela está nós não estamos mais’. Este é o fundamento que aconselha para não temer os deuses e conseguir ‘viver escondido’, em low profile, chave que elege para a busca do prazer em sua filosofia, num misto que é a serenidade para atingir a ‘ataraxia’ (espécie de afeto, muito prezado pelos antigos, decorrente de conseguir ser imperturbável).

Epicuro é belo (já percebia o velho Marx em sua juventude, quando decididamente tomou seu partido), mas a questão ética em nosso tempo se manifesta numa escala distinta, na qual a solidão, socialmente, não é mais o ‘estar só’. A negação da individualidade faz-se pelo isolamento colocado num cercado, configurando um tipo de negação do sujeito que é sua diluição na mundanidade compartilhada. Na fragmentação dos retalhos resulta a anulação da vontade, não sua afirmação pela modulação, como em Epicuro. Ela se acopla a uma demanda sequestrada que destrói a individualidade na massa e canaliza esta destruição para realização de valor, aquele que toma a forma da força social do trabalho encarnado na coisa, alienado como espírito destruído. Dentro do visor marxista, é a força do sujeito como ação de trabalho que é alienada em seu fetiche, brilhando como próprio da coisa social, a mercadoria.

Qual a perda, no caso do trabalho para a morte? Ela é dupla, pois ao valor incorporado não corresponde o valor alienado, posto que este repercute num sujeito que agora é nada, exterminado pela própria demanda (o trabalho) com que inicia a ação que produz. São as modalidades do que, em outra circunstância, foi apelidado de ‘fetiche do fetiche da mercadoria’ (Fausto). É representação duplamente encavalada (valor e morte) do trabalho, que parece próprio da coisa transformada, figura de si mesma em mercadoria. Ao brilhar assim para aquele que a produziu, ela, mercadoria, gera a negação não apenas do valor como decorrente da força abstraída que quantifica o uso, mas estampa como sua a qualidade da vida. A modalidade da troca que o fetiche emoldura na coisa traz então em si também o valor da morte.

Como primeiro fetiche, age na abstração do caráter social do trabalho na coisa, o qual, por sua vez, ainda é duplamente sobreposto pela qualidade da absorção negativa do que se pode chamar‘absoluto da vida’. É onde a negação do trabalho para transformar o mundo afunda, definitiva. Enquanto mercadoria, a coisa finge brilhar em si, mas, na realidade, engole o trabalho e agora também a vida daquele que, um momento atrás, ainda agia (trabalhava) para fazer luzi-la como valor. Em outras palavras, o valor brilha duplamente poderoso em seu vazio de tela para quem, simultaneamente, pela alienação da vida e do trabalho, jamais vai possuir a coisa como sua.

Se o trabalho e sua reificação em mercadoria implicam morte, qual o estatuto ético desse trabalho? Como planejar o trabalho necessário se a racionalidade para a disposição de sua força na transformação da matéria recai sobre um valor absoluto que lhe foge, a vida? Fica assim negada a essência desta força do trabalho: o da individualidade, como vida, pela qual se expressa na coisa. É pelo terror que, socialmente, tal disposição pode vingar. Em sua formação sistemática para gerar valor, desemboca numa formação totalitária fechada na insensatez destrutiva na qual não está diretamente em jogo o sistema de troca padrão capitalista, ao menos se o descolarmos da estrutura do trabalho nos campos de concentração.

A dialética do valor na mercadoria então se tornaria ‘selvagem’, vergada pela incorporação reificada do valor-morte, novo fetiche que traz o brilho da mercadoria. Quanto mais próxima fica a morte de sua face valor, e quanto mais imediata sua consciência, mais ‘selvagem’ a mercadoria (e o tipo capitalista) pois interage na supressão da vontade no modo do domínio totalitário, em seu ataque à ação humana espontânea, àquilo que o sujeito tem de mais íntimo em seu ser no mundo, que é a própria individualidade como vida. Daí a sensação do trabalho como uma abstração que toca um absoluto da qualidade, quando se realiza sob a ação que é o mal radical, carne viva tornada morta para nela, ou por ela, incorporar valor. Ao incluir a dimensão social do extermínio e da morte na demanda da realização do valor trabalho, a transformação da mercadoria pela morte liga-se à rede do terror e da tirania que caracteriza o domínio totalitário. O diferencial de qualidade que se instaura ao se incluir a vida no processo de negação da coisa pelo trabalho, marca um tipo de terror que cerca o mal na ação de extermínio – mal que Hannah Arendt pôde chamar de ‘radical’, quando é absoluto em seu ser, ou ‘banal’, quando vigora em sua reprodutibilidade abominável.

O viés que valida o genocídio (o ‘estalar de dedos’ Thanus-Bolsonaro) tem ligação com regimes totalitários, em seus matizes diversos. Pensadores como Hannah Arendt, Claude Lefort ou, no Brasil, Ruy Fausto, tematizaram a questão do genocídio como reverso do terror na lógica excludente que aceita a violência, moeda no totalitarismo. Esta preocupação traz no âmago o desafio ético que coloca o uso da violência (e também a possibilidade de sua negação) como necessidade histórica. Ela, violência, mesmo que almeje a afirmação do humano pela supressão, num movimento dialético adiante, e adiado, converge na negação desta humanidade. A oposição à violência, como meio ou fim, deve ser feita na antevisão, ou previsão, de que já há uma trilha traçada antes na história e que desembocou em constelações de extermínio com amplitude horizontal. Trazer para a práxis do homem para a valorização da individualidade, como ponto absoluto da liberdade, implica em abandonar ambições de explicação total do sentido da história. Em seu lugar, colocam-se formas autônomas de um humanismo objetivo voltado para as ambiguidades da experiência que incorpore a indeterminação da vontade como espontaneidade.

Em oposição à violência enquanto estratégia, coloca-se a questão da democracia no espaço do corpo político propriamente. É um valor próprio que pode ser exibido nas formas institucionais da tolerância real ao contraditório. Ela, a democracia, se encavala na questão dos valores do homem, pois sofre os dilemas da abstração em seus fundamentos. Na polêmica da necessidade, às vezes é negada como fim (finalidade) e passa então a responder unilateralmente a particularidades históricas, muitas vezes reduzidas a modelos que possuem a demanda social-igualitária em seu eixo. Ao responder a uma concepção ‘etapista’, ou evolutiva, adquire, pelo objetivo social prévio que se coloca, a visão de si mesma como conclusão em prestação adiada, num certo modo messiânico que perigosamente se inclina para fazer vingar uma explicação ‘total’ da história – que facilmente resulta num domínio totalitário. Hegelianamente, traz uma espécie de consciência-de-si do homem que tende à necessidade ao vislumbrar o final da pré-história que, na anteporta da realização do espírito absoluto, encara a possibilidade de se materializar socialmente, num atalho. Trata-se de uma visão negadora, que aposta a preservação de direitos na supressão da ‘humanidade’, conforme expressa na violência sobre outrem, para fazer valer seu momento necessário. Esta necessidade, no entanto,já mostrou sua capacidade de deixar lastro totalitário e consumir-se na finalidade do próprio terror que instaura. A violência histórica, a violência das revoluções e das convulsões sociais, costuma transformar num fim em si a concretização objetiva transitória, servindo à demandas que podem gerar tanto o totalitarismo igualitário, como também a outras abstrações mais nefastas, como a de nação ou raça. Na horizontalidade, teve no passado e mantém no presente, folha corrida de barbáries. Trata-se dos escombros que despencam sobre o anjo na metáfora benjaminiana: no momento em que este acredita já estar tocando o brilho à frente, descobre que está olhando para trás e acaba atingido pelo vento que vem nas costas e o atropela no modo chamado história.

2.

A questão da atualidade dos regimes totalitários do século XX, em sua diversidade, coloca-se no Brasil contemporâneo. Assistimos a húbris de uma personalidade do tipo tirana afirmando, sem remorso, uma demanda genocida como banalidade cotidiana, acoplada a um discurso com claras tonalidades totalitárias. São tentações que se configuram num modelo político de viés autoritário de direita, buscando pouso institucional. Trata-se de constelação social que tem raízes comuns comas analisadas pelos autores mencionados, mas que possui especificidades contemporâneas. Estas podem ser definidas num duo de determinações interagentes: de um lado, uma estrutura nepotista/corporativista que faz girar a política do favor. De outro, a contraface fundamentalista-religiosa e miliciana-policial, que permite o exercício efetivo do poder. Ambas estão articuladas através de forte sustentação midiática em redes digitais, representando talvez a principal inovação de sua constelação. Em seu núcleo, proporcionam o progressivo domínio do Estado brasileiro pelo bolsonarismo, sustentado por uma camada administrativa burocrática que absorve o estamento militar em níveis administrativos diversos.

A primeira estrutura do duo, a perna ‘nepotista/corporativista’, expressa-se na tradição do clientelismo, de raiz ‘cordial’, conforme bem definido por Sergio Buarque de Holanda. Diz respeito à sobreposição da dimensão privada nas instâncias públicas pelo nível familiar ampliado do clã. Um clã, no sentido amplo da palavra, com padrão conhecido de uso de recursos públicos em benefício privado. É composto pelo núcleo familiar Bolsonaro e seus apaniguados e atua distribuindo favores e projetando-se, aos trancos, sobre formatos impessoais e ultramodernos de reprodução de capital. Num modo claramente desnivelado, próprio do capitalismo tardio, instauram-seno que veio se constituir num dos dez maiores centros de geração de riquezas do planeta. Apresenta contradição, mas não por inteiro estranha. Relações também desniveladas ocorrem entre os vínculos corporativos no núcleo de poder nazista e as estruturas do capital que, buscando estabilidade na Alemanha dos anos 1930, se acoplaram e souberam realizar-se pelo modo de domínio totalitário.

Pode-se apontar que outras camadas de apoio, tradicionais de regimes autoritários clássicos, estão ausentes: seja na forma de partidos políticos de massa, seja no modelo de sustentação popular pela mediação de estrutura sindical, ou das corporações, como no fascismo mais clássico. Chama atenção, e nisto talvez haja coincidência com o modo totalitário, a negação bolsonarista da estrutura partidária e a tentativa de vínculo direto (agora pela mídia digital) com franjas sociais marginais das massas, público preferencial de seu ‘movimento’. O núcleo bolsonarista atinge setores mais ressentidos e abandonados da pequena burguesia urbana, embora também atraia certa classe média alta, com valores tradicionais. Parece ser cada vez mais central o passo em relação à massa dispersa dos despossuídos e miseráveis. Pela introdução da ligação assistencial, estes começam a ser atingidos no campo ideológico.

O discurso religioso de cunho fundamentalista serve de eixo no qual órfãos da modernidade resistem, pouco à vontade, à afirmação progressiva do quadro que se respira, pelo menos desde os anos 1960, em torno de novas categorias de direitos humanos, como direitos da mulher (contendo a questão do aborto e planejamento familiar); direitos para minorias étnicas (incluindo a negação do racismo e direitos indígenas) e sexuais de gênero (LGBT); questões de costumes como legalização de drogas leves; valores com sustentação em metodologia científica (vacinas, aquecimento global); questões de meio ambiente e desenvolvimento sustentável; novas pedagogias; resistência à expressão artística mais libertária.

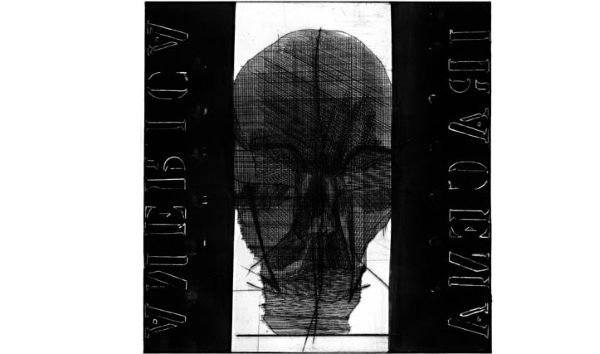

A definição da personalidade ideológica mais própria do bolsonarismo revela-se no pólo fundamentalista/miliciano e se efetiva por oposição ao horizonte moderno. Estabelece-se por contraposição, através de designações abstratas, que reúnem conteúdo para oposição, fixando designações sintéticas esvaziadas de sentido original, como o nome ‘comunista’, o ‘kit gay’, a ‘mamadeira erótica’, acusações de pedofilia, etc. Consome assim discursos heterogêneos, numa negação unificada por substrato que traz a explicação total do mundo. É um ‘super-sentido’ horizontal que universaliza proposições já fechadas em si, com gravidade própria, e que mesclam com muita agilidade fantasia e entendimento. Incorporam, neste fôlego, a defesa da violência e suas representações mais imediatas, como a resposta com armas de fogo, grupos paramilitares de extermínio, tortura, linchamentos (virtuais ou reais), e outras representações da morte como o símbolo da faca na caveira, insígnia reciclada das milícias da SS nazista encarregadas diretamente de ações de extermínio.

Numa comparação com o horizonte ideológico do regime totalitário nazista, está ausente, como elemento para mobilização, o discurso baseado nas escalas raciais e a centralização da dimensão conspiratória no anti-semitismo. À questão do preconceito racial hoje se opõe a afirmação étnica, que surge como pauta avançada contemporânea na luta por políticas de ação afirmativa. Esta pauta traz a preocupação com a ocupação, de fundo étnico, do ‘lugar do discurso’, substituindo ao menos parcialmente, a boa consciência branca esclarecida (ainda que bem intencionada e enunciando de posição progressista), que tradicionalmente preenche o horizonte sem deixar espaço para a diversidade.

Também não são centrais na nova constelação de raiz totalitária o tradicional discurso expansionista nacionalista, ou pan-nacionalista, mais agressivo. O anti-semitismo quando aflora, por imitação ao original, é rapidamente reprimido. O que sobrevive no campo das formações totalitárias é o discurso de ligação direta com as massas e sua mobilização como modo de legitimação, desprezando as formações partidárias e o parlamento. A coincidência totalitária é clara igualmente na ênfase da defesa armamentista, base para um regime de terror, seja na exaltação do extermínio e da tortura, seja na atuação, explícita ou encoberta, de grupos milicianos que a operacionalizam.

A face miliciana do bolsonarismo assume a elegia de modos de ação que sustentamo uso da violência e o armamentismo. A perna militarista do bolsonarismo tem a característica de ser miliciana, com grupos armados de estrutura autônoma e chefes locais interagindo entre si. A inserção no corpo do exército serve à institucionalidade, mas, num primeiro momento, parece não ser orgânica e mesmo quase dispensável. A visão de uma articulação direta com as massas sustentada na ação de milícias policiais ou paramilitares (típica em regimes totalitários) constitui um traço que assusta. Sua expansão maior, em sintonia com a ideologia da morte e da tortura, pelo símbolo da caveira por exemplo (usado até por autoridades do Ministério da Saúde), ocorre livremente através de infiltração nas polícias militares estaduais e grupos milicianos independentes que a elas se vinculam, sendo muitas vezes depois incorporados ao quadro burocrático do estado.

O lado corporativo, face da moeda nepotista, tem dimensão dúbia, pois se encavala na ação de caráter liberal que vibra sem muita convicção no interior do sistema, voltada especificamente à desregulamentação econômica. Mas não é esta a ligação de que dá fôlego de raiz à aventura totalitária. Bolsonaro oscila na cartilha liberal com receio de atingir sua base de apoio nas corporações, particularmente policiais e militares. Transfere o ônus da desregulamentação para entidades também abstratas que passam a ser dotadas de competência, ou desvalia, alternando. É o caso do ‘Posto Ipiranga’ nas ações econômicas, ou a ‘velha política’ no Congresso. Torna-se mister manter as bases corporativas e transferir demandas mais cruas, as ‘selvagens’ por assim dizer, necessárias para fazer girar o capital em aceleração, às forças políticas partidárias com representação no Congresso que desqualifica horizontalmente. Ao se deslocar desta maneira não sente necessidade de articulação para sustentação política e usa a agressão verbal livremente. Pode então brilhar leve e solto, como moleque irresponsável exercendo a presidência, o que parece atrair, em algum ponto, a demanda mais masoquista da consciência nacional. Esse deslocamento, na aparência, do conjunto das forças sociais e suas formações partidárias ou de classe, é típico de líderes totalitários que herdam sua posição num tecido social esgarçado e articulam sua posição acima do embate das entidades que lhe opõem, ou dão sustentação.

3.

O bolsonarismo herda da tradição totalitária a fascinação com as massas e o exercício da persuasão ideológica por meio de novas tecnologias de comunicação. Historicamente, no século XX, formas espetaculares com tecnologia audiovisual avançada também se articularam a constelações políticas totalitárias. Os meios digitais dão continuidade a este aspecto, na sintonia entre negação da individualidade e tecnologia de ponta. O espetáculo audiovisual é diário no bolsonarismo, numa sociedade de espetáculo (conforme bem exposta por Guy Débord, num outro estágio) potencializada. Domina-se o ciclo de notícia em velocidade inaudita, certamente desconhecida das sociedades totalitárias do século passado. No estágio atual, a velocidade do ciclo, com recorrentes idas e vindas sem vínculo com a objetividade, convive com o ritmo mais lento de empresas tradicionais de veiculação midiática. Estas passam a reproduzir sem fôlego os factoides, num ritmo que não é próprio de sua mídia. O ciclo semanal há muito ficou para trás, provocando a falência da mídia de revistas que a ele se vinculava. O ciclo diário também foi ultrapassado, resultando em formas mistas. Estas permitem manchetes matutinas, espécie de resumo do dia anterior, com progressivos acompanhamentos, num ritmo acelerado que segue a imediatez e que carrega consigo, na demanda do imediato, o formato essencial para a nova mídia que é o da repetição.

É pelos mecanismos diversos de repetição que a diluição da objetividade se concretiza em discursos fantasistas ou exóticos. A repetição acelerada é interrompida em um ponto aleatório que então se toma pela objetividade e cristaliza-se – ao mesmo tempo em que abre o formato para um novo ciclo, no qual a falsa unidade seja outra vez constituída. Assim dá-se densidade autônoma a enunciados vazios que se sobrepõem e alternam, sempre buscando um lugar ao sol nas mídias sociais para fundar novo e breve ciclo que, por sua vez, logo se extingue. Aos breves ciclos criados de fora para dentro do sistema, mas emergindo como nativos da objetividade, cada vez mais curtos em busca por hegemonia, dá-se o nome de fake news.

O novo autoritarismo de direita de derivação totalitária respira de modo integrado neste movimento. Faz seu domínio na proliferação de esquemas que envolvem a aceleração e a cristalização do ciclo, através do uso de robôs para disparar mensagens ou expansões de conteúdo centralizadas em formato de pirâmide. As formações totalitárias do século passado sempre tiveram vínculos fortes com novos dispositivos tecnológicos midiáticos, e a nova ordem não foge a esta regra. Foi o caso do cinema e do rádio ao se incorporarem como ferramenta aos regimes totalitários dos anos 1930. Agora, composições totalitárias articulam-se outra vez na vanguarda com a tecnologia digital, integrada como mídia nas redes sociais. A articulação foi bastante rápida e surpreendente, pegando de surpresa formações políticas tradicionais, progressistas ou não. Estas, ligadas às instituições republicanas, ou aos meios sindicais, rapidamente tiveram de se adaptar para sobreviver e conseguir contrapor-se ao discurso fantasista conspiratório em seu modo de fake news, na velocidade de sua reprodução.

O intervalo fantasista exógeno, ou exótico, descolado da objetividade pela crença, cria uma camada própria que atrai e colapsa o entendimento. O campo absoluto da vontade como fé atravessa e incorpora a totalidade, assumindo-se como explicação do mundo. Figura assim como numa objetividade deslocada, emancipada da experiência e da realidade. As novas formas de discurso produzidas nas instâncias midiáticas apropriadas pela direita espantam por sua capacidade de gerar esta camada de crença dispersa em todas as direções, desafiando o bom senso. Atingem inclusive paradigmas científicos absorvidos há séculos, como o negacionismo do terraplanismo, a negação de vacinas, do evolucionismo biológico, das eras geológicas etc. A partir da primeira negação fantasista solapa-se a objetividade numa série, basicamente retórica, que se sucede baseada na ‘força irresistível própria da lógica’, fechada sobre si e retroalimentando a ideia que acaba por sucumbir a este movimento, corroída por dentro. A mídia social digital é o meio tecnológico perfeito para a sucessão acelerada necessária a este solapamento, no qual a rápida rotação de argumentos concede força pela velocidade.

Constantemente alternados, argumentos passam a exibir força absoluta em seu breve brilho, fugindo à argumentação. Mais amplamente, reproduzem o sistema dos ciclos midiáticos descritos, sem necessidade de um patamar básico de referência objetiva comum. Abre-se então o abismo vazio da desconfiança, ocupado por todo tipo de teoria conspiratória negacionista, seja no campo mais volúvel da narrativa política ou, novidade, atacando metodologias próprias às ciências ‘duras’. A recorrência a uma instância supranatural metafísica surge inerente a tudo. Entra na consciência como um zunido, trazido para dentro por uma falsa disposição proposicional derivada, que parece servir de inferência, mas está presa a um argumento exterior supremo (o ‘super-sentido’). Alguns interlocutores têm dificuldade em aceitar esta nova realidade e acabam atropelados por uma argumentação que tem aparência vazia no conteúdo, mas perigosamente mostra força retórica ao girar solta na superfície e se alojar na vontade sequestrada pela fé.

Aqui se abre plenamente o viés fundamentalista que apontamos como contraface do militarismo bolsonarista. A referência ao universo religioso é articulada em torno do que se chama ‘fé’, servindo como centro de gravidade para as disposições discursivas volúveis da centrifugação midiática acelerada. Obtém-se assim um regime artificial nas articulações ideológicas que é distinto, em sua consistência, do que estava em vigor antes da expansão da sociabilidade digital. A fé, volubilidade da crença que encarna a razão encavalada pela vontade, serve para substituir aquele primeiro nível comum de objetividade que, desde o regime iluminista, havia se instaurado como referência, mesmo quando negação. O vigor do novo regime de ‘objetividade exógena descolada da experiência’, se cristaliza a partir de meados dos anos 2010, com a universalização dos dispositivos tecnológicos móveis e individualizados que têm grande capacidade de comunicação no formato oral, escrito e também audiovisual.

Podemos afirmar que sua expansão horizontal, substituindo os dispositivos digitais fixos e mais pesados, ocorre em simultaneidade histórica com a ascensão progressiva das novas formações sociais de aspiração totalitária. Nosso ponto, portanto, é que, compondo o bolsonarismo, à camada fundamentalista integrada à mídia digital, se adicionam os estamentos burocráticos corporativistas/militares e a articulação nepotista. Assim regalam-se fiéis seguidores que, para além do campo ideológico, também são armados para uma sustentação efetiva na forma de milícias. Simultaneamente mantém-se o giro do capital em sua velocidade de cruzeiro (ainda mais solto de amarras sociais ligadas a históricos direitos trabalhistas), completando-se o quadro de apoio. Quadro que é gerenciado através de uma agenda de costumes extremamente conservadora, integrada ao discurso alucinatório da não-objetividade sequestrada da experiência.

4.

O conteúdo deste discurso tem sua articulação mais sustentada nos novos ‘pensadores alucinados’ do objetivismo descolado. Buscam uma ponte exótica conceitual, com base num universo mítico com tinturas de história da filosofia, querendo adquirir respeitabilidade pelo delírio de nomes. Assim, conseguem argumentar com as estratégias retóricas do modo repetido, que as novas mídias trazem em sua constituição. Partindo deste ponto, deslocam-se para alturas inefáveis que se fixam nas nuvens das ideias. A reiteração vazia é o que dá impulso à má-intenção das proposições deslocadas, falas hiperbólicas, acusações persecutórias e falsas inferências paradoxais.

Olavo de Carvalho é o mais conhecido dos sofistas, não só por sua capacidade de arregimentar aliados em posições chaves do estado brasileiro contemporâneo, mas também por suas aspirações a grande pensador. Burocratas da administração bolsonarista repercutem e atualizam formulações fantasistas de um pensamento ousado no negacionismo. Suas ideias respiram numa metralhadora giratória destrambelhada, fácil em acertar alvos que ele mesmo cria como simulacros. Sub-repticiamente, Carvalho dá aparência de progressão lógica ao raciocínio, mas fecha a consequência em argumentos que se encadeiam numa progressão paralela ao tema para, em seguida, serem transferidos em bloco e sobrepostos ao original, herdando um paralelismo exógeno como se fosse intrínseco. Os conceitos são dilatados pela repetição e presos num sistema de pequenos sofismas deslocados que findam por minar a rede original, num modo que libera a si de razão. São as formas da dedução lógica vazia que, amarrando de perto a ideia no desenvolvimento da premissa, não suporta uma argumentação crítica fora da acusação ou do insulto.

Assim lhe é permitido sustentar, com ouvidos moucos, falácias como o terraplanismo (e ‘a terra não se move’), ou apresentar ‘provas definitivas’ num questionamento sub-reptício do heliocentrismo. São as mesmas estruturas retóricas que servem de base para a defesa da violência e que chegam à argumentação propositiva da tortura na negação dos direitos. O uso reiterado do palavrão é exemplo deste espaço aberto no discurso da nova retórica. Acoplando-se à pulsão irracional agressiva, escapa do espaço cadenciado da sintaxe na qual argumentos atravessam o jogo dialético. Explora assim a posição que confere esse absoluto da expressão intensa, querendo herdar autoridade pelo baixo calão, ignorando os percalços naturais do debate propositivo.

O pensamento e a prática de Carvalho se colocam como significativos na nova direita brasileira de corte autoritário, emergindo como se viessem do nada no início do novo milênio, sem rastro anterior muito definido. Mas é composto por amargura antiga de um aspirante a grande pensador que, ainda nos anos 1990, frequentava os seminários promovidos no MASP e depois os ciclos de Adauto Novaes, ressentindo-se por ter sua visão excelsa da história da filosofia ignorada, pelo que, na época, chamava de ‘Mademoiselle Rigueur’ da ‘filosofia da Maria Antonia’. Sua principal obra do momento aflorador, O Jardim das Aflições, 1995, é permeada por diatribes contra a coleção ‘Os Pensadores’ da editora Abril e as palestras MASP/Novaes, com foco na pessoa de quem credita ser o mentor, José Américo Motta Pessanha. O surpreendente sucesso de público de uma coleção com textos clássicos originais de filosofia atiça e angustia o desejo de reconhecimento negado, que transparece na retórica agressiva de O Jardim. Sobrepondo Pessanha e epicurismo, a partir da palestra original deste no ciclo, encontra campo para dedicar a primeira metade de seu livro ao tema, buscando fundar uma negação ampla do materialismo de Epicuro ao descortinar uma linha evolutiva no pensamento filosófico que, aparentemente, só a ele foi dado o dom profético de vislumbrar.

Fundamenta seu discurso com a utilização dos artifícios retóricos mencionados, aos quais gaba explicitamente conhecer, mas que revelam, antes de tudo, um domínio conceitual bastante embaralhado. Nele, como norte, está uma patética recuperação do primeiro misticismo católico, acentuando o ‘novo’ indivíduo criado nos séculos iniciais do cristianismo. O contato direto com a divindade, que a sensibilidade cristã inauguraria com seu Deus homem, é o receituário indicado para os males da civilização liberal-capitalista hedonista e, também, para o comunismo. Sobre uma base fundamentalista, quer recuperar o perdido protagonismo histórico de um pensamento católico de direita, reciclado numa nova retórica agressiva de convencimento, como há tempos não se via.

Na bruma dos devaneios, vislumbra como ideal uma comunidade cristã das origens. Estaria ao largo do estado e da história, cultuando a ligação individual com a divindade mediada pela inédita proximidade proporcionada pela figura humana do filho de Deus. Em sua volta, ardem os impérios contemporâneos que, por infelicidade, não souberam articular suas estruturas de poder temporal com o mesmo sucesso da igreja romana. A luta é para opor-se a uma extemporânea conspiração maçônica, clandestina e universal. Esta conspiração, existindo ao largo da igreja, seria responsável pelos grandes deslocamentos políticos da modernidade ocorridos desde a revolução francesa. A visão da maçonaria se opondo a igreja católica romana como o grande motor oculto da história moderna merece um capítulo a parte no campo dos delírios persecutórios de nosso autor. Revela os recônditos obscuros desta mente que exerce forte influência no Brasil contemporâneo.

De outro lado, o delicado Epicuro, com sua tênue, mas vigorosa teia, traçada para capturar a felicidade (eudaimonia) pelo prazer, surpreendentemente vira alvo prioritário para o aparelho retórico redutor de Carvalho, sendo comparado aos manuais ‘new age’ que faziam sucesso nos anos 1980. Epicuro encarna, para o autor, a visão dos valores hedonistas afirmados pela contracultura dos anos 1960, que ele vislumbra, já na década de 1990, em clara oposição ao reclame fundamentalista. É o lado ‘ioga’ da dupla ‘ioga/comissário’ (comissário em referência à esquerda), construída na oposição ao messianismo católico. Daí, num salto, atingimos a atomística da física clássica de Demócrito/Epicuro, seu desvio no clinâmen, chegando, pelo mesmo fôlego atropelado, na linha divisória com Marx e as desgraças do comunismo, a safadeza dos filósofos libertinos, o fôlego de Nietzsche etc, todos percorridos com a rasa hermenêutica que lhe é característica.

O que mais lhe incomoda em Epicuro (além do trampolim para dar vazão a seu ressentimento contra Pessanha), não é o materialismo como abominável tendência oculta da filosofia, mas sua recusa da dimensão mística enquanto receita para a saciedade do espírito. Epicuro, ao negar o temor e a condescendência advindos do louvor às divindades, abre espaço para uma afirmação da vontade para-si que foge ao domínio dos afetos restringentes que, no futuro, iriam se configurar em torno da culpa e da contrição na misericórdia cristã. Na acusação de proximidade entre epicurismo e New Age, na redução desta aproximação, é a própria crítica ao misticismo de manual de seu pensamento (e de sua carreira abandonada de astrólogo) que está no alvo.

Encontramos de novo exposta em seu filósofo de plantão a perna fundamentalista do bolsonarismo e a forma ideológica da mística contemporânea que dá sustentação aseu fôlego totalitário. É a necessidade da vontade sequestrada na exaltação da ‘fé’ que puxa a corda da lógica persuasiva que importa em seu pensamento e sustenta a retórica ressentida. Carvalho imagina terrificado um ‘jardim das delícias’ epicurista corrompendo e esvaziando as demandas de um fundamentalismo cristão alimentado pelo sequestro da vontade espontânea e a autonomia da individualidade. A afirmação epicurista, que Carvalho combate, está em sintonia com um pensamento voltado para a prática fundada numa liberdade autônoma do determinismo, inclusive nos átomos da matéria, que se reflete na imagem do prazer livre das correias da crença, escapando de ser sequestrado, de fora, pela demanda do temor místico. Nesta trilha, o autor parece haver atingido o objetivo traçadoem sua obra de juventude: transformar o ‘jardim de delícias’ de Epicuro num ‘jardim de aflições’ e horrores. Seguindo o título profético de seu livro, conseguiu impingir à sociedade brasileira como um todo esta espécie de ‘mal absoluto’, concretizado nas imagens de covas e defuntos multiplicados.

5.

Configura-se então, no atual contexto brasileiro, a divisão em dois pólos ideológicos, ambos com origem na classe média, determinando campos divergentes sem perspectiva hegemônica e em conflito entre si. A partir daí, expandem-se nos estratos mais miseráveis, ou excluídos, da sociedade, espelhando uma primeira divisão sobre outra: aquela resultante de uma distribuição de renda em degrau brusco, composta num largo patamar social degradado. No primeiro pólo encontramos uma parcela da sociedade claramente sintonizada com a absorção, em sua práxis cotidiana, de valores derivados da ‘contracultura’, conforme emergem nos anos 1960. Este primeiro eixo é o polo que vimos atrás pressentido pela crítica conservadora, que se opõe ao hedonismo libertário. O segundo pólo, opositor, é o pólo tradicionalista que se constitui por referências culturais retrógadas em termos de costumes. Sob a cobertura do bolsononarismo, este último convergiu para um misto de fundamentalismo religioso e militarismo miliciano.

No lado miliciano, este eixo vigora por meio do exercício da violência, no fundamentalista pela desvinculação do pensamento da experiência, cooptando a vontade e a falsa consciência. Em sua ação, a política fundamentalista/miliciana se institui dispensando, na superfície, uma estrutura partidária orgânica. Forma um ‘movimento’ para-institucional que adquire peso gravitacional para circular livremente, respondendo a conjunturas particulares. O horizonte fundamentalista fornece também a base para tornar universal a lógica mais tosca da caserna. Parâmetros da intendência militar acreditam poder vigorar em campos heterogêneos, com determinação categórica própria, nos quais os métodos da intendência não têm valor, ou são insignificantes. O choque com a formação militar, sua arrogância (derivada da própria autoridade hierárquica que se quer universal), implica na tentativa de redução de campos complexos de saber à lógica limitada do planejamento material, afirmando, na redução a esta lógica, a mesma negação da realidade e emancipação da experiência. Isto leva aos descompassos de gerenciamento, ainda em curso, que provocaram os desastres conhecidos, de dimensões genocidas. Para sustentar a derrocada militar na administração, a interação fundamentalista, acoplada nas funções da ‘crença’, serve de cobertura a um processo lógico-dedutivo vazio.

O tipo irracional da crença na ‘cloroquina’ é o mesmo tipo de crença que embasa a motivação da ação no discurso fundamentalista. É interessante apontar que este eixo, que agora é nuclear, ainda estava ausente no modelo ideológico militarista anterior – aquele dos tempos de ‘Brasil grande’. A evidência do fracasso escapa da antiga censura direta, mas adquire sua fantasia exógena pela rotatividade dinâmica que atrás analisamos no giro digital. É ela que permite, à estruturação lógica-dedutiva, literalmente, decolar – transformada em pensamento independente da experiência e do senso comum. No caso brasileiro, sua intensidade revela-se plenamente desde o início do milênio nas características fantasistas do discurso popular, mesmo antes da centrifugação digital (basta assistir Santo Forte/1999, de Eduardo Coutinho, para vislumbrar a presença intensa e a abrangência da fala da ‘crença’). A novidade, agora, está em haver atingido em cheio, como força dominadora, o núcleo central do poder na república, dando-lhe sustentação em novo formato.

No lado oposto, em conflito com o horizonte fundamentalista-militarista, está o que já analisamos como pólo progressista: as demandas sociais da nova individualidade que, ao afirmarem-se, opõem-se à argumentação fantasista exótica e à diluição do eu na roda niveladora da crença. Este campo, muitas vezes ignorado em toda sua dimensão contemporânea, surgiu décadas atrás com o discurso contracultural (o pressentido lado ‘ioga’/epicurista) e, progressivamente, nos últimos cinquenta anos, vem obtendo enraizamento, em sínteses variadas, na sociedade brasileira. Recentemente afirma-se ainda mais, atingindo camadas sociais nas quais não chegava. Repercute também de modo dominante na grande mídia não fundamentalista e na nova mídia das plataformas sociais. Uma divisão significativa em relação à grande mídia faz-se hoje a partir da fronteira, às vezes difusa, entre ‘valores fundamentalistas’ versus abertura para figurar ‘valores libertários’. Este contexto tem sua origem localizada nas rupturas de caráter libertário ocorridas na década de 1960, com expressão inicial essencialmente em extratos de renda média da sociedade brasileira. O surpreendente, neste ponto, é que o movimento regressivo, aberto com a proliferação das novas mídias sociais, tenha se integrado à constelação fundamentalista de tal forma que desmontou uma hegemonia do campo libertário, que antes parecia mais linear em sua progressividade.

Para deixar o horizonte mais concreto, estamos lidando, no caso do individualismo libertário, com uma demanda de valoração subjetiva da autonomia e da espontaneidade, expressa na afirmação de direitos humanos como espaço (um espaço entre os sujeitos), a ser preservado na particularidade da identidade de cada individualidade. Trata-se da reivindicação dos direitos da mulher, relativos não só à sua voz autônoma no trabalho, mas a seu próprio corpo eà preservação de seu direito em dispor sobre a integralidade de seu ser (direito ao aborto, criminalização da violência doméstica, etc.). Na mesma linha estão incluídas questões de gênero envolvendo preservação de direitos civis de minorias sexuais; questões étnicas relativas à negação de práticas de racismo e igualdade de oportunidades, conforme emergem em sua especificidade, muitas vezes atravessando tradicionais oposições classistas; a racionalidade na lide com as drogas, como maneira de lutar contra o encarceramento em massa que nega o indivíduo; a questão indígena propriamente, na reivindicação de suas formas culturais particulares e na defesa da ocupação territorial; o direito à expressão cultural dos diferentes grupos sociais minoritários e também a criação artística livre e libertária, no impedimento da censura.

A valorização da questão ambiental e socioambiental surge em primeiro plano junto a demandas que incidem sobre a sobrevivência do gênero humano e impedem a negação do homem, inclusive flexibilizando visões mais lineares do desenvolvimento das forças produtivas. O negacionismo ecológico cumpre, no novo quadro emergente do discurso com raiz totalitária, função similar a que tiveram para formações anteriores os quadros ideológicos que exaltam raças ou classes escolhidas, destinadas a conduzir a história. Se no centro do buraco negro em que gira a nova raiz totalitária, em seu ovo de serpente por assim dizer, está a fé do tipo mística fundamentalista, seu objeto privilegiado é o poder de afirmação que daí resulta. O poder de afirmar sobre o bom senso, negando-o pela lógica endógena da crença. É ele que sustenta a ‘lei de movimento constante’, como a denominam Fausto e Arendt, que determina o grande fôlego ininterrupto que possui a renovação da ação nas formações totalitárias. Poder que se funda no delírio negacionista, agora encarando de frente a destruição da natureza e da espécie, afirmando-a pelo êxtase na congratulação com a palavra do líder.

As fantasias de conspirações globalistas para roubar a Amazônia e suas matas são o novo alvo privilegiado, o novo Protocolos dos Sábios do Sião da direita brasileira com ambições totalitárias. Servem ao tipo de argumentação que sustenta esta ideologia, sempre demandando uma ação renovada no horizonte, um alvoroço que a faça girar na exaltação do movimento, fundamentado na negação do pensamento. Ao girar no vazio da irracionalidade, abre espaço para a insensatez da arrogância na prática ao final autodestrutiva, como é próprio da experiência totalitária. Afirma-se num espaço onde ‘o lugar das leis positivas é tomado pelo terror total’ (Arendt, Origens do Totalitarismo), ou no vigor da ideia que passa a viver autônoma em sua própria lógica. Aqui fica claro que não é a dimensão utilitária que interessa propriamente o regime totalitário, mas sua capacidade de atropelar a experiência e fazer valer a insensatez (a da destruição da natureza, ou a da política genocida), que então se fecha em si e adquire altura na exaltação para a negação coletiva do ‘eu’,integrado à potência que se vê emergir das massas e da qual se compõe seu movimento renovado. O corpo totalitário como negação da individualidade afirma-se neste congraçamento no abismo, figura tão presente quanto assustadora, na primeira reflexão sobre o tema no século XX.

As estruturas de reprodução da mercadoria com demanda genocida – produção nuclear, agrotóxicos, tabaco, anabolizantes animais e grandes produtores de proteína, produtos farmacêuticos nocivos, poluição química – se delineiam hoje em ameaça, principalmente por surgirem vinculadas a métodos de produção em larga escala, a plantas industriais com tecnologia avançada que envolve potencialmente destruição global generalizada. Formações totalitárias tendem a se vincular a elas em seu discurso por se adequarem à irracionalidade da insensatez, na qual a ideia vazia reincide apenas para mostrar sua autoridade em vingar pela exaltação. O genocídio encaixa-se neste mecanismo de realização ideológica e não recua ao gerar, ao fim, como coroamento em sua evolução linear, a própria supressão da espécie na qual paradoxalmente situa quem o realiza agindo. Mas não há contradição no paradoxo, pois é congruente com o tipo de lei de movimento que a forma política totalitária demanda para sua realização, na qual brilha o orgulho na irrefutabilidade da crença junto ao ‘desprezo totalitário pela realidade’ (Arendt, Origens).

Não é a extinção da mata para o uso do agronegócio, mesmo em sua utilidade duvidosa, que está em jogo na vanguarda da demanda de destruição. Ela pode ser contradita em seguida à sua afirmação por políticas de posicionamento internacional, por exemplo, que se chocam com a realização inicial. O núcleo da ação não está aí, na realização utilitária, mesmo que seja do lucro. Sua demanda fica canalizada na ação de queimar, ou destruir, com exaltação deveio ideológico, permitindo afirmar a sensação de liberdade que dá largar para trás a camisa de força do processo argumentativo, em troca da explicação total de mundo. É alógica endógena do pensamento fantasista exótico que fulgura em sua base. Para tal, este pensamento nega o ‘estar só’ independente, próprio à individualidade, parase realizar como ser no ‘compartilhamento’ mas da impessoalidade, espécie de mundanidade que se afirma no meio de uma outra ‘solidão’, realizada na negação do ‘eu’que se esvaece no espírito da massa.

É esta incorporação que permite a destruição da experiência de si que, como liberdade, afirma a existência autêntica no cotidiano. O que conta é a sensação de poder, ou amortecimento, que fornece a reiteração da afirmação insensata, para além das evidências. Isto ocorreem enunciados menos sofisticados, como o do terraplanismo, ou no estampar das estratégias do terror, como a caveira no discurso das milícias. É o mesmo formato da lógica fechada que sustenta o deleite no raciocínio que se apaga para estampar o pertencimento a uma comunidade maior, que afirma o compartilhamento no super-sentido, expresso no pertencimento à coletividade do ‘mito’. O fundamento da ação é de caráter coletivo e nele o sujeito aceita se congregar pelo anonimato, dispondo a colocar na bandeja sua individualidade.

A composição ideológica que dilui a dimensão pragmática pela exaltação, na crença da raça, ou da história, muitas vezes caminha cegamente para a própria autodestruição. Ela já foi analisada na debacle dos regimes totalitários e dos grandes genocídios que tiveram sua origem na década de 1930 e corre o risco de se repetir. Vivemos um novo ciclo que, se até agora não floresce plenamente no horror, possui raízes claras neste solo, trocando as modalidades que o embasaram nos novos formatos do fundamentalismo digital, permitindo a afirmação irracional da destruição da natureza. É ela, esta destruição, que agora congrega o pensamento mágico insensato. É o que veio substituir os antigos alvos a serem exterminados, o inimigo racial, nacional ou de classe, conforme Arendt bem definiu o giro das formações totalitárias em seu tempo.Existe,nesta composição,a mesma formação deste super-sentido aloprado que atravessa como respiração nosso corpo social e que antes nutriu a ‘insensatez das sociedades totalitárias’ em seu maior florescimento.

O novo bafejo do movimento totalitário que hoje sentimos no ar ainda não atingiu seu ponto de condensação. É questionado, ou negado, com vigor em diversas frentes, particularmente pelo discurso que mencionamos, com origem na contracultura. Ele traz junto, hoje, na vanguarda, as ações para valorização das minorias étnicas e de gênero, excluídas no sistema do capital e do grande estado que se vergou às derivações totalitarismo. No campo progressista, políticas afirmativas estão conseguindo transferir, de modo concreto, o lugar da voz para além daqueles pontos que tradicionalmente são ocupados pela classe média esclarecida. Amais frontal contraposição ao delírio totalitário situa-se nesta afirmação política com fundo libertário, herdeira das melhores tradições humanistas que o contexto inicial da contracultura veio representar décadas atrás. Atualmente,em seu eixo, está também incluída uma demanda de freio na visão desenvolvimentista de crescimento e produtivismo econômico linear, levando a alteração no padrão de consumo, principalmente aquele sem reciclagem dos países centrais, de modo a preservar a integridade do planeta ameaçada pela realidade do aquecimento global. É significativo que estes valores venham compor a linha de frente no embate com o lado mais truculento do novo autoritarismo e recebam, sem vergar – pois seu tronco também é forte– a carga opositora frontal. Carga que se manifesta nos recorrentes conflitos ideológicos que atingem setores centrais do estado brasileiro na atualidade, principalmente aqueles ligados ao meio ambiente, à educação, à cultura, às relações internacionais e aos direitos das minorias e das mulheres. A nova figuração da luta ideológica no século XXI tem aí ponto privilegiado no embate entre eflúvios totalitários conservadores e novas forças democráticas que passam a ter, no quadro mencionado, sua linha de frente ideológica. De modo mais amplo, não deve ser ignorada a preocupação sindicalista, ainda com grande repercussão na classe média progressista, que traz consigo seu clássico seu motor histórico – principalmente por se refletir num país com decalagem acentuada de distribuição de renda e falta de padrões para oportunidades iguais que permitam desafiar as situações de miséria expandida em nossa sociedade.

As “pulsões de egoísmo e agressividade” (Fausto), ou o ‘mal radical’ da ‘individualidade morta’ (Arendt), próprias ao exercício do terror no fundo violento do ser humano em sociedade, devem de alguma forma ser controladas pela mediação de estruturas sociais que preservem direitos que vão além de uma demanda para resultados sociais imediatos. Estariam incluídos neste quesito a defesa das estruturas chamadas formais da democracia, algumas vezes colocadas em segundo plano por não poderem ser operacionalizadas por uma função ‘histórica’ maior. Ao gerenciamento da renovação democrática do poder, que deve ser constante dentro do Estado, é imprescindível que sejam propiciados instrumentos de defesa para também bloquear deformações de expansão burocrática, do tipo militar ou corporativista. Mecanismos que resguardem a individualidade e que impeçam sua destruição. A diversidade, ao se contrapor à violência totalitária, não pode ser meio para um processo finalista maior, um projeto de humanidade a se realizar no modo do adiamento e do futuro. Pelo contrário, é a finalidade em si mesma da transformação, que tem no exercício presente sua incorporação em oposições dentro modo que pode ser chamado de ‘democrático’.

As ‘pulsões egoístas’ da agressividade humana que são libertas pela subjetividade valorizada também gerenciam a reprodução da mercadoria, e por isso não podem ser deixadas sem travas no reino da liberdade. É importante, no entanto, que seus freios não acabem por atingir outras modalidades de realização do sujeito na esfera pública. Estes freios não podem articular-se apenas em negação, na forma de um sistema com parcelas estanques, toleradas para fazer viger prioridades distributivas no tecido social como um todo. Os controles para abafar, ou suprimir, o ‘homem-primata’ do capitalismo ‘selvagem’, modalidade adjetiva extrema de um modo de produção, devem deixar largo espaço para a individualidade respirar na vontade de sua potência. Estruturas sociais em confronto com as formações do totalitarismo devem trazer, portanto, como horizonte inerente, a negação da violência inumana em quaisquer de suas demandas. São padrões éticos que podem se afirmar sem ser necessário reduzir, ou negar, a diversidade e a tensão políticado contraditório, preservando-se o espaço para a espontaneidade como liberdade. Sua afirmação passa, hoje, pelo destrinchar que revele novas configurações totalitárias, as quais, inicialmente, podem parecer inócuas, mas que carregam, na fatura de sua identidade, a canga da história com suas malogradas edificações repletas de morte e tragédia.

*Fernão Pessoa Ramos, sociólogo, é professor titular do Instituto de Artes da UNICAMP. Autor, entre outros livros, de A Imagem-Câmera (Papirus).

Para ler a primeira parte acesse https://aterraeredonda.com.br/thanos-bolsonaro-e-o-trabalho-da-morte/